音乐细胞的构成形态

【摘要】传统曲式分析中对音高的分析主要集中在和声以及材料上,而在无调性音乐中,伴随着调性的缺失,音高与调性分析被逐渐忽略,分析者更多的将观察点集中在节奏、织体等形态研究上。音高体系无论在调性音乐作品还是无调性音乐作品的进行发展过程中是具有强大逻辑性的。本人将集中对勋伯格《钢琴小品六首》Op.19的音高体系进行分析,并尝试进一步使用两种理论分析方法相结合,以试图发现在非调性音乐中更深层的逻辑网络。

【关键词】勋伯格;集合理论;转换理论

【中图分类号】J624 【文献标识码】A

奥地利作曲家勋伯格(Arnold Schoenberg,1874-1951)于1908年开始进入自由无调性创作时期,例如《三首钢琴曲》Op.11、《五首管弦乐曲》Op.16、独幕独角歌剧《期望》Op.17以及《钢琴小品六首》Op.19等作品均从多个维度对无调性音乐创作进行了探索与尝试,逐步形成了勋伯格个性化的音乐创作风格。本文选取勋伯格《钢琴小品六首》Op.19中第一首与第六首为研究讨论对象。其一,作品使用了“微型化”的创作技法,篇幅不大,更利于对勋伯格的无调性音乐作品进行初步接触;其二,作品使用“无主题”风格来淡化主题作用,与传统调性音乐中动机贯穿的主题写法有较大区别,需要使用新的分析视角进行观察;其三,作品作为摆脱古典传统音乐,更为接近无调性的跨时代意义的作品,具有一定研究意义。

笔者认为自由无调性音乐并非是“松散”的,没有或缺乏结构力的,而是相较于传统调性音乐而言,这些表象的、易见的因素被隐藏起来。尤其在该作品中,结构规模小,材料上的处理十分细腻。例如在彭志敏先生所说“ Op.19的情况表明,勋伯格似乎要在无调性的环境下,去掉一切不必要因素,专一地探索无调性及其组织法和结构力方面的问题。”因此本文主要集中讨论的问题在逐步脱离调性音高和声体系之下的无调性作品中,摆脱了向主调主音的目的性进行,作品的结构力如何体现;在“无主题”风格下作品如何强化音高的内在逻辑。本人将尝试使用两种不同理论分析方法对作品进行多维度讨论。虽然众多理论分析方法所产生的根源与哲学原理各有不同,其针对的分析对象也不尽相同,但这不并不能成为将众多理论分析方法孤立的原因。

一、音乐动机细胞的微观构成

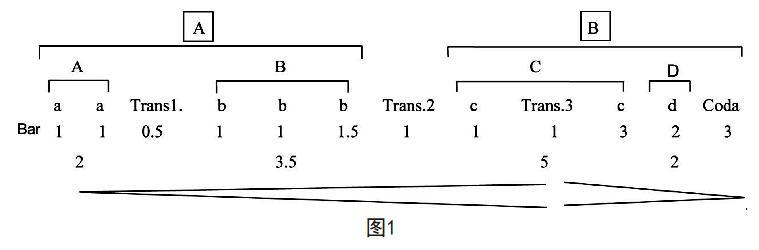

《钢琴小品六首》Op.19中第一首乐曲总共17小节,是六首作品中规模最大的一首。使用了歌曲的组织方法,其中根据材料的变化,整体呈现为“二分性”特点。结构图示如下:

图1

首先,在上图的结构安排中能够看到,以相同材料为一个单位,可将材料划分为四个阶段,每个阶段中的动机材料都较为短小,除了动机材料d为2小节以外,其余动机材料呈示时均只有1小节;其次,在材料变化的过程中我们能够看到一个明显的拱形安排,四个阶段的总体小节数分别对应为2小节、3.5小节、5小节与2小节。由此形成张力性的布局效果,而这个体现在材料布局上扩展点的安排与音乐情绪上的高潮点重合,相互呼应。

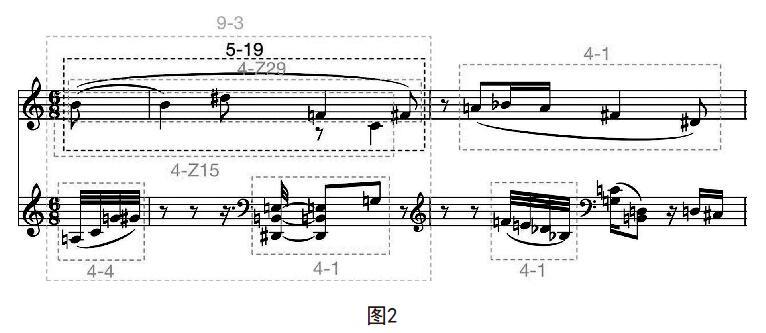

从音高材料上看,在作品一开始A部分动机材料中包含四个四音集合(4-4;4-19;4-Z15;4-Z29)、一个五音集合(5-19)与一个九音集合(9-3)。其中旋律声部音高B、#D、F、#F构成集合4-Z29,音程向量为[111111],具有较明显B大调的暗示,B-#F的主属进行,F为跳进辅助音。低音声部旋律音高材料可分为两个截段,其一为包含连续快速三是二分音符的4-4,其二为柱式和弦进行的4-19。其中值得注意的是,音程函量为[ 211110 ]的集合4-4,与上方旋律声部集合4-Z29的音程函量相比,两者有四个函量相等,分别为ic2、ic3、ic4与ic5。因此两个集合具有极大的相似性,对应的两条旋律在音响上也具有较强的融合性。在随后的柱式和弦中产生了新的四音集合4-19,音程含量为[101310],与以上两个集合相似性较远,并且可以看到在該和弦中出现了新的半音化音级,丰富了第一小节中的音响效果。在上方旋律声部中,由于中音声部c的加入产生了两条旋律线条,除了4-Z29外还有包含c在内的4-Z15。但整个旋律声部为集合5-19,低音声部和弦材料4-18为其子集。因此第一小节整体由上方所有集合构成为九音集合9-3。从音程上来看,片段中包含了三个核心音程关系,三度、五度以及小二度进行。

第2小节为动机展开,其中低音声部开始的四个音高F、E、?D、?B为集合4-4的逆行倒影形式,该旋律显示了明显的?b小调特征,F-?B的属主进行,E为跳进辅助音。上方旋律声部的进行为集合4-4不规范的逆行倒影形式。A部分中的详细动机材料分析如下图:

图2

二、音乐动机细胞的宏观形态

由大卫·列文(David Lewin)提出的转换理论由音高转换与转换网络体系构成,主要讨论对象集中在和弦上,而转换网络体系是一种能够将音乐转化为直观图示的理论分析工具,其中可分为转换图与转换网。转换网中的节点是有具体指向性的,但节点内容包含音乐中的任何元素,当然在非调性音乐中可以是音集或序列。与转换网不同的是,转换图中的节点是由多个转换网络结合而抽象出来的一个概括性的空白节点,可以指代多个不同元素。它满足以下四个条件:系统中的所有节点都是相互连接的。也就是说,在任何节点上,都可以通过向前或向后的箭头路径到达网络中的任何其他节点;系统中没有从任何节点到自身的“循环”箭头,也没有任何两个不同节点之间的“双头箭头”;有一个节点只有箭头指向它,没有箭头从它发出。我们将其命名为“根节点”,并将通过双圆圈来进行标记;从每个节点到根节点,至少有一个向前的箭头指向。

除此之外,由亨利·克拉姆彭豪尔(Henry Klumpenhouwer)建立在转换理论基础之上而提出的“K网”在非调性音乐分析也经常被使用。是将集合内的各音级之间各种可能的映射方式以网络的形式表示的网络图示,其中映射方式包含移位与倒影两种形式。

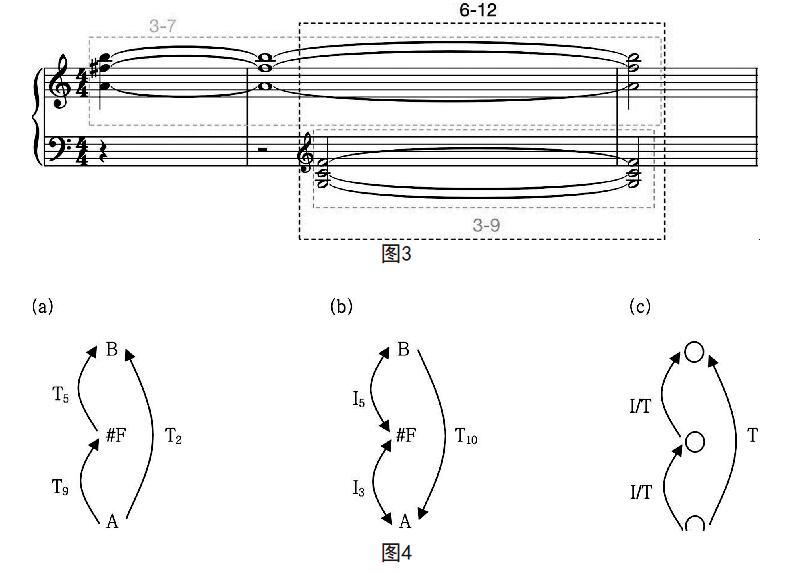

在勋伯格《钢琴小品六首》(Op.19)第六首中的开始部分中,包含三个集合,分别为集合6-12与其子集3-7和3- 9。由于集合6-12在作品中以持续音的形式出现了四次,因此具有动机意义。另外两个三音集合在乐曲的各个部分多次出现,也具有一定的结构意义。

图3

图4

而在这三个具有动机意义的集合中,由三音音级A-#F-B构成集合3-7中存在的“K网”网络模型如图4所示。在图中所展现的仅仅为该三音集合27种“K网”网络模型中的两种形式。注意图示中所标记的箭头方向,表示为音高走向。T为移位,I为倒影。图4(a)与图4(b)中A-B的进行方向相反,因此分别为T2与T10,而另外两条在左侧的箭头标记分别对应T与I两种不同进行方式,意为被讨论的两个音高之间的关系可有两种进行选择。其中在字母下方的数字标记为移动的半音数量。图4(c)为由以上具体节点的转换图抽象而来的转换网,其中节点内容为音高,由于该片段中并没有涉及主音概念,因此没有根节点。

三、结语

从以上分析可以在勋伯格《钢琴小品六首》Op.19得到以下结论:

结构功能的分化与减弱。在自由无调性作品中,由于调性的瓦解,统一的结构力消失了。那种有着较完整的结构、较大规模、自身有相对独立性的主题在自由无调性音乐中是极为少见的。作品的结构力分化在更多的音乐元素中,形成更為多层且深层的结构对位现象。

主题动机化形式改变。传统音乐的主题动机是依一定规模的调性空间为依托而存在的。而在自由无调性音乐中主题动机并没有稳定的背景空间,但主题动机的作用力并未被削弱,而是以“音乐细胞”的形式出现。音高之间的关系隐藏为更加细微的组织关系。动机以及细胞是自由无调性中最主要的结构手法与因素。

线性化音乐织体。与调性音乐中常见的织体形式不同,在调性作为深层结构力的背景下, 音乐织体上呈现是一种块状的结构。而在非调性音乐中各种新技法的融合,瓦解传统调性的目的,使音乐织体整体上呈现出线性化的特点。

而除此之外,也意识到音乐分析不应局限在单一音乐理论上,从多种音乐理论思维以及独特的视角出发,能够开拓音乐分析的新视野,要激励自己用创新性的方式来解读音乐。每一种解读音乐的方式或理论即使是在最简单的应用中,也代表了一种具有相当大的力量和丰富性的音乐思想,并且在原则上可以被广泛的具有分析思维的音乐家们或演奏家们所理解。

参考文献

[1]彭志敏.新音乐作品分析教程[M].长沙:湖南文艺出版社,2004.

[2]刘文平.告别调性——勋伯格《钢琴小品六首》Op.19分析札记[J].音乐探索,2004.

作者简介:李卓越(1994—),女,汉族,湖北荆门,武汉音乐学院17级研究生,研究方向:作曲技术理论。