赋能教育对脑卒中患者照顾者疾病不确定感与焦虑情绪的影响研究

(1.南华大学护理学院,湖南 衡阳 421001;2.湖南医药学院康复医学与保健学院,湖南 怀化 418000 ;3.长沙市中心医院血液净化中心,湖南 长沙 421001)

脑卒中是一种主要危及生命的脑血管疾病[1]。全球范围内,脑卒中是第二大死亡病因和第一大致残原因[2]。脑卒中幸存者往往遗留不同程度的功能性残疾,长期需要依赖他人来照顾,家庭成员成为主要照顾者。然而,家庭照顾者通常对脑卒中疾病相关知识、卒中复发的风险、患者如何康复缺乏了解,这不仅会导致照顾者的照顾行为欠佳、疾病不确定感强,还会造成照顾者自身的焦虑、压力等负性情绪,从而影响患者的康复和照顾者的身心健康[3-5]。目前,国内外尚未对如何帮助脑卒中患者照顾者改善疾病不确定感进行探讨。赋能教育是以赋能为基础,激发受教育者的潜能并提供支持,由受教育者自主做出选择,使其产生行动改变的内在动力并付诸持久行动的过程[6]。本研究采用赋能教育模式,旨在探讨赋能教育在改善脑卒中患者照顾者的疾病不确定感和焦虑情绪中的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用便利抽样法,选取2017年7月至9月衡阳市某三级甲等医院神经内科2个病区脑卒中患者照顾者80例,采用抓阄法将2个病区分为赋能教育组和对照组,每组纳入40人。患者纳入标准:①符合全国第四届脑血管病学术会议制定的脑卒中诊断标准,经头颅CT或MRI检查确诊的首发脑卒中患者;②经内科治疗后病情稳定;③日常生活活动能力评定(Activity of Daily Living, ADL)≤70分,存在功能障碍,需要照顾者;④Barthel指数(the Barthel index of ADL, Barthel Index)≤60分,医院焦虑抑郁量表总分(Hospital Anxiety and Depression Scale, HAD)≥22分且疾病不确定感及焦虑水平较高。患者排除标准:合并其他严重躯体疾病。照顾者纳入标准:①为患者家属,包括父母、配偶、子女等,每天照顾时间最长者,如有多名照顾者则由患者指定一名;②年龄在18~65岁;③意识清楚、无语言功能障碍。照顾者排除标准:①精神障碍;②领薪酬者。本研究已获得大学医学伦理委员会批准,获得脑卒中患者及其照顾者的知情同意。

1.2 研究方法

1.2.1 干预组准备阶段 (1)成立赋能教育团队。包括1名科室护士长、1名心理博士、2名护理硕士、2名护理本科生。统一培训6名成员脑卒中疾病相关知识、预警症状与并发症的识别和处理、照顾者心理特征等知识,掌握赋能教育的方法等。(2)制订赋能教育方案。通过检索国内外相关文献、与患者访谈等方法,以赋能理论为依据,结合专家的建议,制订实验方案。实施预试验,根据预试验中的问题及研究对象的反馈,进行修订,最终确定赋能教育方案。制作《脑卒中健康教育手册》,内容包括脑卒中知识、护理技能、心理指导等。

1.2.2 干预组干预阶段 实施赋能教育:总干预7次,采用集体授课讨论与个体宣教指导结合的方式。集体授课住院期间1次,时间60~90 min。个体宣教指导住院期间3次,每次30 min;出院后3次,每月1次,每次30 min。实施者为赋能教育团队成员。具体步骤如下。(1)赋能教育第一次:确立问题。每次干预前,实施者查阅患者资料、照顾者所填写的问卷,充分沟通,以有助于对照顾者进行针对性提问。了解其疾病控制的知识、照护能力及心理状况,明确照顾过程中存在的不确定问题。(2)赋能教育第二次:表达情感。问题明确后,协助探索问题的本质。了解照顾者的心理感受,鼓励照顾者宣泄,释放负性情绪。根据存在的问题,有针对性地指导饮食、给药及护理技能等,鼓励其承担起照顾者的角色。在此过程中,以家庭照顾者为中心,注意双方平等的原则,多鼓励照顾者。(3)赋能教育第三次:设立目标。引导其设立切实可行的短期和长期目标,可以是掌握脑卒中疾病知识、患者康复锻炼技巧、改善自我心理状态等。发放《脑卒中健康教育手册》。(4)赋能教育第四次:制订计划。根据目标,与照顾者共同参与,根据患者的病情特点,制订实现计划。如与康复师一起制订个体化康复计划,对照顾者进行培训等。讲解照顾者管理自身压力情绪的知识,如听音乐等。(5)赋能教育第五至第七次:效果评价。出院后通过电话随访,每次30 min,每月1次,持续3个月及微信推送内容进行延续性教育。随访内容包括强化脑卒中疾病相关知识与技能等,必要时进行门诊复查或家访教育。采用疾病不确定感家属量表及焦虑自评量表,评价赋能教育方案的效果。

1.2.3 对照组干预方法 接受病房常规护理,入院后责任护士给予常规宣教:介绍病房环境,饮食要点,告知疾病进展、如何预防并发症以及康复注意事项等。出院前给予出院健康宣教,通过口头讲授实施。出院后电话随访,搜集资料。

1.3 研究工具

1.3.1 一般情况调查问卷 该问卷由研究者自行设计,患者资料包括性别、年龄、医疗费用支付方式等。照顾者资料包括性别、年龄、与患者的关系等。

1.3.2 疾病不确定感家属量表 疾病不确定感家属量表(Mishel Uncertainty in Illness Scale-Family Member Form,MUIS-FM)是王文颖[7]于2012年汉化修订的版本,研究对象为重症监护病房住院的患者家属。该量表可用于测量患者家属的疾病不确定感,其中包含4个维度,分别为不明确性、缺乏澄清、缺乏信息以及不可预测性,共25个条目。各条目均采用Likert 5分计分法,总分为0~125分,得分越高,说明其疾病不确定感程度越高。该量表的Cronbach’s a系数为0.923,信度、效度较好。

1.3.3 焦虑自评量表 焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)用于评估焦虑症状个体的主观感受,由Zung[8]编制。量表包含20个条目,采用Likert 4级评分法。其中,15项正向计分,5项反向计分。累计各条目得分为SAS总分,总分越高,提示焦虑程度越重。

1.4 资料收集

研究开始前,向脑卒中患者及其照顾者解释本研究目的、内容、过程等,获得支持和配合。用统一指导语发放并指导填写一般情况调查问卷、疾病不确定感家属量表以及焦虑自评量表,进行第1次数据收集,完成后当场收回。在患者出院1个月、出院2个月、出院3个月,每次均通过面对面、电话或电子问卷等形式收集资料。问卷填写完毕后,研究者均亲自检查填写质量,如有疑问,向照顾者核实。

1.5 统计学方法

使用SPSS 23.0软件双人进行数据录入和分析。一般资料、疾病不确定感情况、焦虑自评情况用频数、构成比、均数±标准差进行描述。采用两独立样本t检验或近似t检验、χ2检验、非参数检验的Mann-Whitney U检验进行统计分析。以双侧P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组一般资料比较

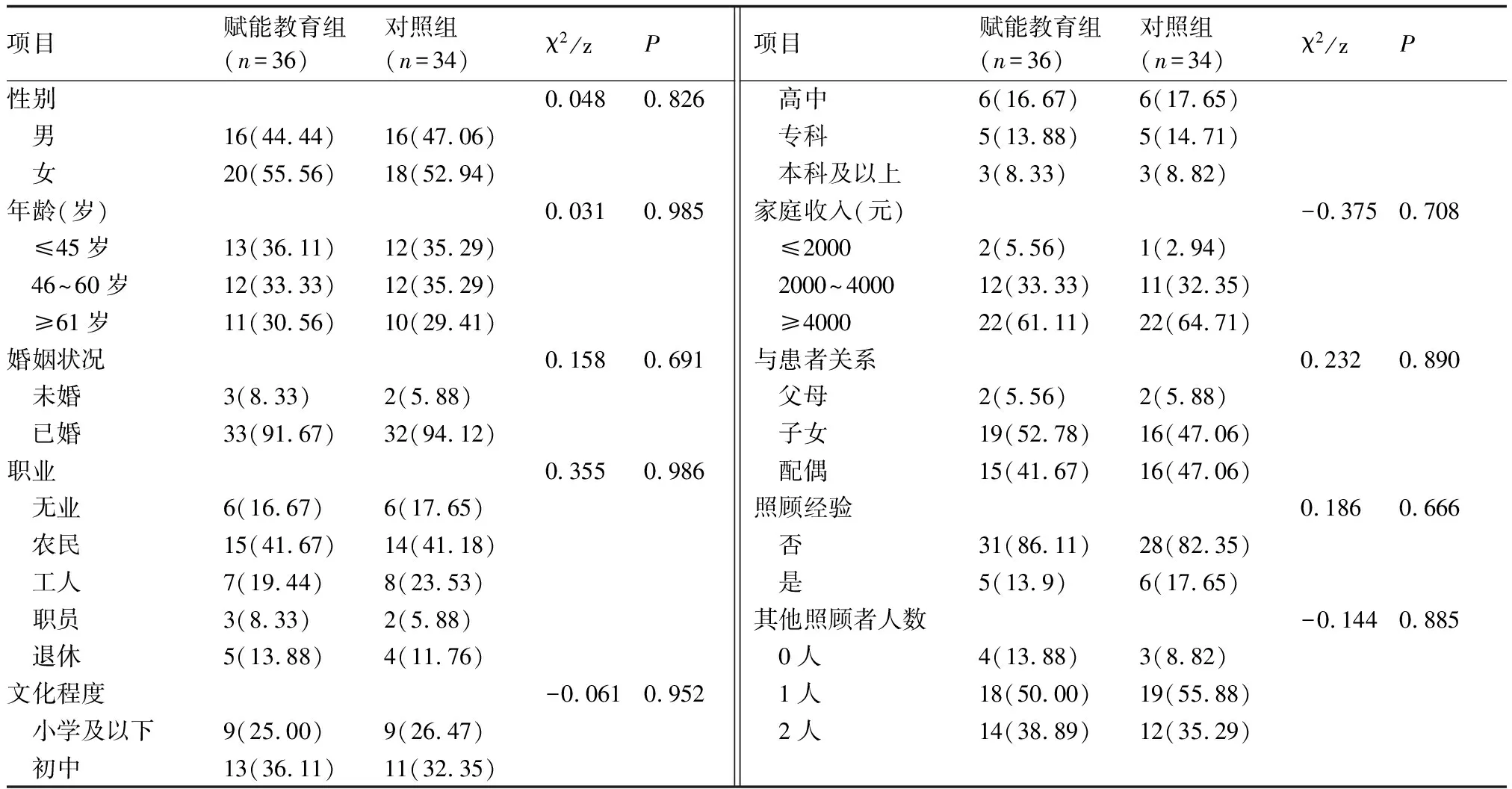

本研究纳入80例研究对象,10例失访,总失访率为12.5%。干预组有4例,对照组有6例。共有70例完成本研究。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),基线具有可比性,见表1。

2.2 干预前后两组照顾者疾病不确定感得分比较

结果显示,干预前两组照顾者疾病不确定感总分及各维度得分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组照顾者疾病不确定感总分及各维度与干预前差异均有显著性,且赋能教育组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 两组照顾者一般资料比较 (例,%)

表2 两组照顾者疾病不确定感得分比较 (分)

与本组干预前比较,aP<0.05

2.3 干预前后焦虑水平比较

结果显示,干预前两组照顾者焦虑总分比较,差异无统计学意义(42.67±5.18,42.12±5.36,t=-0.436,P>0.05);干预后,两组照顾者焦虑总分与干预前均存在差异,且赋能教育组(35.25±4.03)低于对照组(39.41±4.31),差异有统计学意义(t=4.172,P<0.05)。

3 讨 论

3.1 赋能教育可明显改善脑卒中患者照顾者的疾病不确定感

干预前两组照顾者的疾病不确定感较高,差异无统计学意义(P>0.05)。干预后,两组得分比干预前均有下降,差异有显著性(P<0.05),表明赋能教育能明显改善照顾者的疾病不确定感,且优于常规健康教育。与舒海燕等[9]的研究结果相似,不同在于研究对象,本研究首次将赋能教育应用于脑卒中患者照顾者以改善疾病不确定感。原因可能是,本研究通过赋能教育向脑卒中患者照顾者提供脑卒中相关知识,帮助照顾者识别卒中发作的具体症状和体征,有助于缓解其信息缺乏和不明确性;提供卒中危险因素管理的信息、症状应对措施,缓解其不可预测性[10]。其次,本研究强调照顾者与医护人员处于平等合作的关系,改变以往照顾者被动接受的心理,鼓励照顾者主动积极参与到照顾患者的工作中,发现存在的问题和需求,知晓行为改变的重要性,研究者注意倾听,为其提供需要的医疗护理信息和帮助,双方合作,共同商定具体可行的治疗和照顾决策。参与护理让其体验了解照顾过程,使其对长期的照顾工作有了较好的掌控感,对脑卒中护理不断接受并适应,提高应对能力,降低了疾病不确定感。再次,鼓励照顾者倾向主动寻求脑卒中护理知识,获取社会支持[6]。赋能教育过程中通过提供床旁个体指导和集体授课指导,帮助照顾者识别不确定感的具体方面,针对具体方面有针对性的干预[11],从而进一步降低照顾者的疾病不确定感。

因此,医护人员应根据赋能教育的理念,调动照顾者的积极性,鼓励其更主动地参与到照顾过程,从而改善照顾者的疾病不确定感。

3.2 赋能教育可明显改善脑卒中患者照顾者的焦虑水平

干预后,两组焦虑水平得分比干预前均有下降,两组得分比较,差异有统计学意义(P<0.05),表明赋能教育能明显降低照顾者的焦虑水平。有研究显示,以家庭为中心的赋能干预明显减少癫痫患者照顾者的压力和焦虑[5]。但本研究将研究对象扩展到脑卒中患者照顾者,通过实施赋能教育,增强照顾者对护理患者的信心和控制能力,从而减轻焦虑等负性情绪。可能的原因是,赋能教育可促使照顾者知晓患者病情,获取知识和技能[12],鼓励照顾者同伴之间交流,减轻压力和照顾负担,逐渐适应护理患者的过程,从而缓解焦虑情绪。本研究中,研究者以照顾者的照顾问题为出发点,并时刻注重照顾者的心理状态,通过赋能教育鼓励照顾者积极表达自身的情感,及时反馈和交流遇到的照顾问题,针对性地共同商定具体可行的解决方案[11],满足照顾者不断变化的身心需求,鼓励其寻找照顾工作中带来的积极感受,加强心理暗示,增强照顾者提供良好照顾的信心,从而缓解他们的焦虑情绪[13]。今后的研究可进一步探讨不同关系的照顾者焦虑水平的差别及赋能教育的影响。

因此,医护人员在帮助照顾者掌握照顾知识和技能的同时,应该结合赋能教育的方法,关注照顾者的心理,形成相互信任、平等合作的关系,帮助照顾者增强护理患者的信心和控制能力,从而改善照顾者的焦虑情绪。

综上所述,赋能教育可明显改善脑卒中患者照顾者的疾病不确定感,缓解焦虑情绪,医护人员应通过调动照顾者的积极性,使其更主动地参与照顾患者,增强护理患者的信心和能力,有利于照顾者的身心健康和促进患者康复,是一种值得推广的脑卒中家庭照顾者护理教育模式。