骨膜牵张技术治疗糖尿病足1例并文献复习

曾纳新1,曹 政1,游 艺1,甘 萌1,徐 威1,彭新宇1,谭文甫2

(1.岳阳市一人民医院骨科,湖南 岳阳 414000;2.南华大学附属第二医院创伤骨科,湖南 衡阳 421001)

1 病例资料

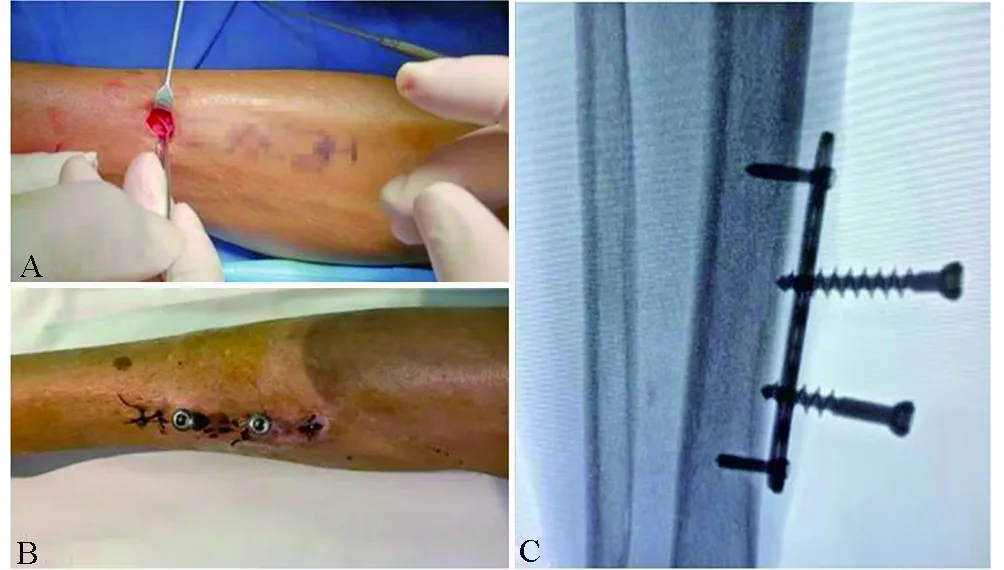

患者,女,71岁。因“血糖升高20年,右足溃烂、渗出4月”于2019年5月31日入院治疗。入院查体:双下肢等长,右足第二足趾可见明显发黑、坏死萎缩,足部皮温低(踝34.1℃),末梢感觉稍麻木、血运差,右足趾末梢血氧饱和度为78%。右足第五足趾内侧可见1.0 cm×1.0 cm大小皮肤破溃,未见明显脓性分泌物渗出。余足趾未见明显畸形及外观异常。右踝关节活动可,双足皮温均低,右足皮温较左足低,双足背动脉、胫后动脉未扪及,双足末梢感觉稍麻木,血运一般。 入院诊断: 2型糖尿病性足坏疽;2型糖尿病;双下肢动脉硬化闭塞;高血压3级(高危组)。入院后继续完善辅助检查:抽血结果回报:2019年6月1日血常规结果示:血红蛋白 108.0 g/L(降低),红细胞压积 33.60 %(降低),余指标正常。输血前检查结果无异常。肝肾功能电解质血糖:总蛋白 61.4 g/L(降低),白蛋白 36.1 g/L(降低),葡萄糖 10.82 mmol/L(升高),余指标正常。凝血功能检验报告:活化部分凝血活酶时间23.6 s(降低),D-二聚体750.00 ng/mL,余指标正常。心脏彩超结果报告:二、三尖瓣轻度返流左室舒张期顺应性减退。 心电图结果回报:窦性心律,大致正常心电图。X线片结果报告:右胫骨骨质增生。右足各骨未见骨质异常,请结合临床。心肺膈未见明显异常,必要时进一步检查。双下肢动脉计算机断层扫描血管造影(computed tomography angiography,CTA)结果回报:所示腹主动脉下段及双侧髂总动脉见多发钙化及混合斑块,管腔狭窄约20%~30%。双侧股动脉见多发非钙化及混合斑块,相应管腔狭窄约30%~40%。右侧股动脉上段见局限性混合斑块,管腔狭窄约70%~80%。双侧腘动脉、胫前胫后动脉见多发局限性钙化及混合斑块,相应管腔狭窄约20%~50%。右股动脉中段部分管腔间断显影,余无特殊。患者无明显手术禁忌,于2019年6月3日行右胫骨骨膜侧方牵张术,选择硬膜外麻醉,在胫骨内侧做2 cm切口,胫骨中段内侧骨膜下插入自制牵引板,结合经皮置入的螺钉组成骨膜牵张装置(图1)。

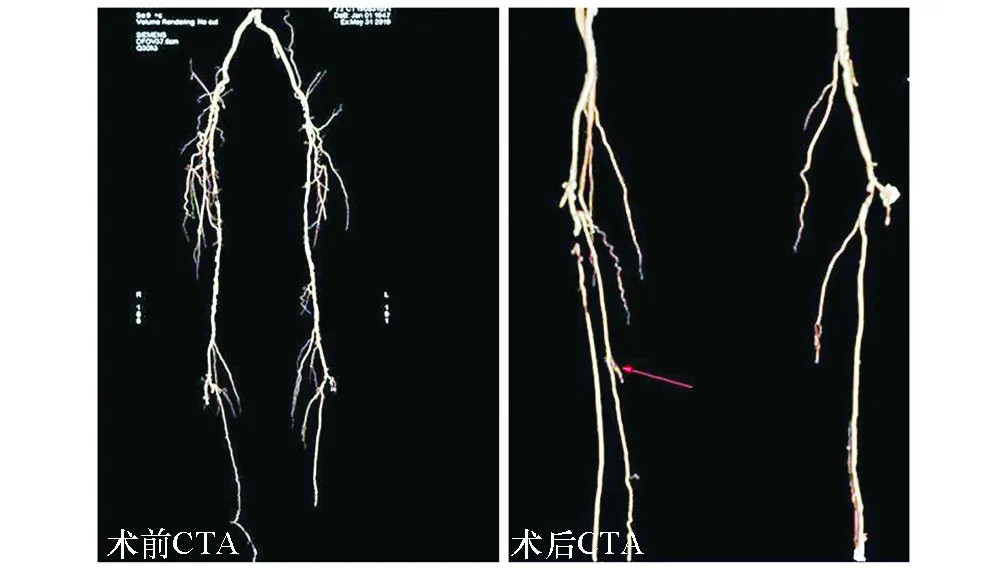

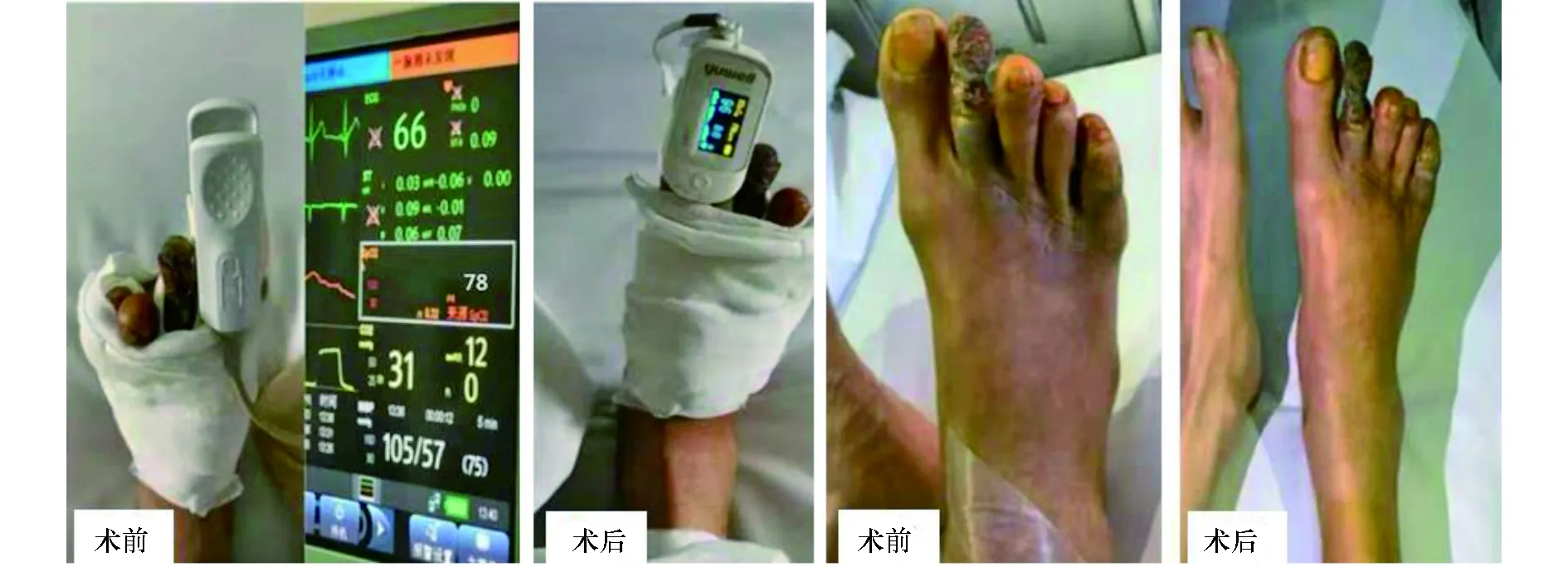

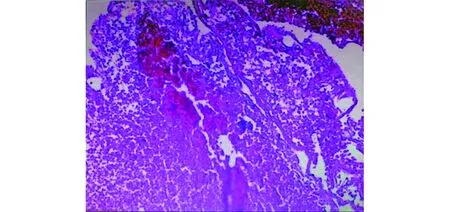

术后处理:术后第1至第3天为静止期,从第4天开始,通过旋转螺钉,每天持续地均匀增加对胫骨骨膜的牵张,一共牵引17天,术后常规进行钉道护理、病人可自由行走,活动不受限制。患者于术后12天左右自诉患足感觉较前温暖,查体右下肢皮温较左下肢高。术后第15天出现:患肢皮温由34.1℃升高至36.4℃,与正常相当。CTA结果证实右侧小腿血管动脉网再生明显(图2)。足趾血氧饱和度由78%升高至96%,小腿及足部颜色外观由发绀变为红润(图3)。静息痛明显缓解,疼痛评分由5分降为1分。患者自觉症状已明显好转,临床效果满意。患者2019年6月17日复查X线片,结果示骨膜内有新生骨痂生长迹象。 术后第22天,患者于2019年6月25日在手术室取出骨膜牵引装置。 术后完善双下肢血管CTA检查,结果:右侧小腿血管动脉网再生明显。 病检结果回报:(右胫骨骨膜下)送检为陈旧性血凝块组织,灶性区域有钙化(图4)。患者右小腿伤口稳定,于2019年6月27日办理出院手续,拟出院后定期换药、复查。

图1 骨膜牵张技术A:选取胫骨内侧2 cm切口;B,C: 骨膜下插入自制牵引板,经皮置入的螺钉组成骨膜牵张装置

图2 CTA显示术后右侧小腿血管动脉网再生明显(红色箭头所示)

图3 足趾血氧饱和度78%升高至96%,小腿及足部颜色外观由发绀变为红润

图4 右胫骨骨膜下病检结果回报送检为陈旧性血凝块组织,灶性区域有钙化

2 讨 论

糖尿病足是糖尿病最常见的并发症之一,具有高发病率、高致残率、高致死率和低治愈率等特点,花费巨大,约85%的截肢是由糖尿病足溃疡引起,严重影响患者身体健康和生活质量[1]。糖尿病足表现为下肢远端神经异常和不同程度的周围血管病变相关的足部(踝关节或踝关节以下的部分)感染、溃烂和(或)深层组织破坏[2-3]。其发病主要病理基础为下肢动脉管腔狭窄闭塞,局部血供减少,导致缺血性静息痛和(或)间歇性跛行,肢端凉,病情进展直至足趾缺血坏死。

对于糖尿病足,目前其治疗方法包括内科治疗、局部创面治疗、介入治疗和外科手术等。由于单纯内科治理及局部创面治疗效果不佳,使得人们将目光转向了介入治疗和外科手术。目前的介入方法主要有:腔内支架介入治疗、球囊介入治疗。介入治疗具有创伤小的优势,可以作为年老体弱患者或不能耐受血管旁路移植搭桥手术患者的首选[4]。但需要注意的是,介入治疗也存在血管内膜增生、血栓形成而再度狭窄闭塞的问题,其远期临床疗效还有待进一步观察[5]。外科血管重建手术也是可选择的治疗手段,但对患者身体条件要求较高,需能够耐受麻醉和手术双重打击,并且保证至少有1条流出血管通畅。临床上发现糖尿病足患者的闭塞血管除主要动脉外大部分都是末梢血管,往往已无可介入开通和搭桥重建的血管,因此临床上实际应用收效甚微。

外科手术方面,目前还存在牵张技术刺激血管再生的方法,查阅文献也有学者提出了骨膜牵张成骨的概念[6]。因此,2019年5月31日本院收治一名71岁女性糖尿病足患者,并对其实施胫骨骨膜牵张技术治疗糖尿病足。通过搜索文献发现,骨膜牵张技术目前仍只用于动物实验,在此之前临床尚未有报道。

1992年伊利扎洛夫最早进行了动物实验,运用胫骨横向骨搬运技术,2000年曲龙最早将伊利扎洛夫技术应用于临床,在胫骨中段借助外固定架实施胫骨截骨骨块横向搬运,随之在牵拉骨块周围形成大量新生的微血管网及新生骨组织,术后患肢皮温明显改善、疼痛感明显缓解,糖尿病足创面周围组织血运有明显改善,临床效果满意[7]。但是,该手术的创伤大,操作复杂,人为造成骨折块,医师不易掌握,难以普及,且病人术后携带外固定支架系统舒适度差、恐惧术后发生骨折可能,通常采取卧床休息制动,且住院时间长,费用高,存在骨髓感染、骨不连的风险。本研究团队尝试寻找更加简便可行、费用较低的治疗方式。

随着伊利扎洛夫技术在全世界范围得到传播学习,已知晓伊利扎洛夫理论的精髓是张力-成骨。通过查阅文献发现, Choi等[8]早在2002年进行了大鼠牵拉胫骨实验,通过透射电镜监测牵拉区血管变化,发现骨髓内血管和骨膜血管生成均增加,但骨膜血管的生成量多于骨髓内血管,另外,Schmidt等[9]、 刘亚等[10]将兔、山羊下颌骨为实验对象, 只是将骨膜牵开,骨膜下安置牵张装置,而不进行截骨及骨块搬运,发现在牵开的骨膜下有大量成骨细胞聚集,与未行骨膜牵拉的对照组相比新生骨质明显增加,带动周围血供网再生。根据这一设想,笔者所在医院团队前期为了将骨膜牵张技术应用于临床实际,首先也开展了动物实验,选择了狗的胫骨作为实验对象,实施骨膜牵张技术,利用自行设计的牵张装置达到了长段胫骨骨膜牵引的效果,在骨膜牵引15天时,骨膜下成骨明显,CTA证实周边血管网再生丰富。建立动脉模型的基础上,笔者团队首次将骨膜牵张技术应用于临床。经医院伦理委员会的批准下,选择了1例腘动脉有血流通过、趾端坏死、脚凉、自觉胀痛明显的糖尿病足患者。

笔者团队的自制骨膜牵引装置实施胫骨骨膜牵张技术同临床上已经成功实施的胫骨横向骨搬运技术一样,能达到满意的临床效果,能显著促进肢端血管网再生,改善末梢血供,使得肢体的外观变得红润、疼痛评分明显下降、生活质量明显改善。此外,运用该骨膜牵张技术治疗糖尿病足较胫骨横向骨搬运技术还具有以下优势:(1)操作简便、微创;(2)住院时间短、花费低;(3)固定装置简单,易于医生掌握,普及率高;(4)骨髓感染可能性小,无术后骨不连、骨折风险;(5)患者术后舒适性高,可下床行走,活动不受限制。

同时,本文也有不足之处,目前只治疗了1例患者,随访时间不够长,需要临床进一步随访及评估,另外,后续需要进一步增加患者治疗数量,建立一套完整的诊疗常规。