我们的教研故事

寇丽娟

“我觉得我这学期在教研中一无所获!”“你是研究生你说的都是大理论,我们就知道干活,你的理论在实践中没法实现!”在教研过程中,我曾经被这样的话深深刺痛。如何把教研组织者所发现的问题转化为老师的内在需求,如何让主导的价值观变成老师愿意接受的价值观,如何给大家具体的策略支持……为此,我们进行了促进教师将教研成果运用于实践的系列探索。

教研故事一

转化问题,从外部指引到体验内化

过去我总是扮演一个一厢情愿的独行侠,急于告诉大家,想用自己头脑中的理论匡扶实践。结果是老师们并不一定认同问题,也无法发自内心来积极思考。如何把我发现的问题转化成老师们主动聚焦的问题,发现老师的力量,让他们成为主动的问题解决者呢?

某学期,我园的教研专题是“幼儿自主参与的角色区环境创设与指导”,在一次教研中我将自己平日在班级角色区拍摄的照片呈现在大家面前,请大家看看照片中的材料都是怎样的。老师们纷纷发言:“小班娃娃家的照片中,厨房里用的东西比较多,没有看到别的类型的材料。”“真实的材料比较少,只有包饺子是真实的。”“老师制作的成品比较多,孩子基本不用动手了。”“很多材料只能满足孩子摆弄的需要,好像很难支持孩子开展其他游戏。”“角色区的墙面上怎么都是孩子们摆拍的照片呀。”“小班娃娃家的墙面上都是全家福,倒是挺温馨的,可是不能对孩子们的游戏有太多的启发。”……老师们的想法非常多,但说到一些具体的做法时,有些犹豫。

我抓住这个机会询问大家:“角色区的环境似乎和大家理想的有差距,那么,大家觉得角色区有什么价值,理想的角色区环境又是什么样的?”老师们纷纷提出自己的想法,通过讨论将角色区的价值归结为四个方面:语言,在真实的交往情境中使用日常交际用语;社会性,孩子们之间的交往,对社会生活的认识,对生活情境的再现;生活技能,如穿脱衣服、系扣子、舀东西等小肌肉动作和自理能力的发展;想象创造,在游戏中孩子可以以物代物、以人代人、以情境代情境。

这些价值澄清后,我又回到了最初的问题上:“这些价值怎么通过角色区的环境来实现呢?”这下子,老师们有了新的想法,“家里不仅仅有厨房,还有卧室、客厅、书房、阳台,可以让孩子观察一下自己的家,再问问他们希望幼儿园的娃娃家是什么样的。娃娃家材料的类型要丰富一些,不同的生活空间要有不同的材料。”“对于中大班的孩子,不用着急开什么样的角色区,也不用急着投放材料,可以让孩子们先去调查,再让他们决定具体开什么角色区。他们可以自己解决材料的问题。”“角色区的墙面要和孩子的游戏过程一致,比如前面案例中呈现的饭店的规则,我们需要思考的是,孩子们是随着游戏的需要自然而然想到饭店需要有的规则,还是老师强拉着孩子们订了这些规则?”……老师们非常明确地提出了环境改进策略,开始重新审视自己以往的做法。

在这次教研中,我通过一个个问题的引导,让老师们自己说出问题、发现问题,一起讨论澄清角色区的核心价值观念,形成群体性共识。这样,老师们秉承着自己对角色区的“新认识”,抱着满满的热情开始了班级角色区环境的调整。转换视角、共同聚焦问题,让教研获得了老师的认同。

教研故事二

支架老师的实践,在体验中生成策略

一段时间,教研人员发现园里户外体育活动趣味性、层次性不足,孩子们的被动运动多于主动活动。老师们虽然能够重视户外体育活动,关注幼儿的动作发展与体质提高,却容易陷入机械化的锻炼,不能把锻炼目标巧妙地融合在游戏中,如为了让孩子跑得更快,反复练习十米往返跑等。但与老师直接沟通“趣味性”的问题时,他们很迷惑,很难说出体育活动中趣味性、层次性的具体体现。追究其根本原因,老师们自己就缺乏“趣味体育活动”的体验与经历。于是“巧设情景游戏,提升幼儿户外体育锻炼有效性”的专题教研应需而生。

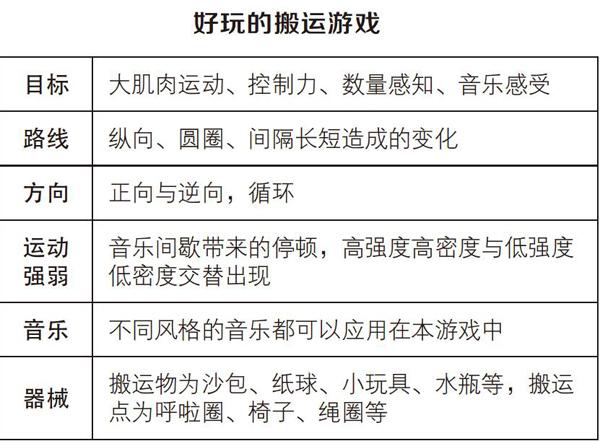

一次教研活动,我设计了一个搬运游戏。老师分为两组,一组体验一组观察,然后再交换,每人都有一次观察和体验的机会。搬运游戏的玩法是这样的:在操场上有若干呼啦圈,呼啦圈为两种颜色,每个呼啦圈里都放了很多沙包;参与者排成一队,从第一个呼啦圈跑到最后一个呼啦圈的位置;在跑动的全程中遇到黄色呼啦圈取沙包,遇到紫色呼啦圈放沙包;游戏过程中播放风格新颖、节奏强烈的非洲舞曲,音乐开始游戏开始,音乐停止游戏停止;第二次游戏的音乐中加入轰炸音效,参与者在听到轰炸声后要躲避轰炸,即迅速蹲下团身抱头。

老师在体验后,对户外体育游戏的组织有了深刻的感受,主动接受了我在教研中梳理的户外体育游戏的几个关键点:趣味,让孩子从被动锻炼到主动锻炼;层次,让孩子可以在运动中充分释放;全面,广视野的体育观,即体育与其他领域相互结合,在活动中要考虑到幼儿平时锻炼不到的动作技能。老师们的思路一下子打开了,教研现场想出了很多新的玩法:“小班孩子可以玩喂动物的游戏,在呼啦圈上贴小动物的头饰,把沙包换成小动物的食物,比如小鱼。”“中班可以将情景转变为‘植物大战僵尸,第一次只要将沙包放进呼啦圈内就可以炸死僵尸,第二次可以规定呼啦圈里沙包的数量,比如沙包不能超过5个,多于5个就爆炸。”“呼啦圈可以大小不一,摆放的距离也可以长短不一,增加游戏难度。”“改变运动的路线,如将直线变成曲线”……

教研中我把老师们说的具体做法与其中暗含的活动目标、策略等建立了联系,梳理成表格(如下)。后续,我针对投掷、跳跃、爬行等基本动作和老师一起进行了体验教研。在教研中大家发现利用活动的路线、方向、运动强弱、音乐、器械、游戏角色等的变化可以让游戏产生各种变化,让孩子主动参与到活动中。就这样,在教研里,将体育活动的理念和具体的游戏、教师的体验相结合,让老师们举一反三,获得了实施户外体育活动的具体策略。教研也因此能更好地运用于实践了。

教研故事三

借助教研提炼实践手册,促进成果运用

教研中最尴尬的事情是“研时有,研后无”。一方面幼儿园的工作确实千头万绪,教师们容易顾此失彼,另一方面当老师们缺乏新的突破点的时候,如果没有业务干部及时跟进,容易让教研成果流失。因此,业务干部的跟进与成果固化意识非常重要。除了档案留存、成果梳理发表外,在每项教研的过程中,留下一些可操作的“手册”“指南”也是很好的方法。

在某学期语言领域的教研过程中,我们组织教师对语言区的布置原则进行了梳理,通过教研实践形成了教师认同的“语言区评价指南”。“语言区评价指南”的制订过程也是和教师共同研究的过程,在制订评价指南之初,我们和老师一起讨论,请老师从材料、墙面、幼儿表现、教师指导四个角度说说好的语言区应该是怎样的。老师们自主提出了语言区的评价标准“语言区的所有图书、材料均为幼儿熟悉了解,适合幼儿实际水平”“有培养幼儿阅读习惯的功能墙饰,形象直观、可为幼儿理解、符合本班实际”“教师对幼儿活动状况有预想,指导目的明确”“体现出与该年龄段相符合的语言水平”……环境与幼儿的真实活动都被教师们重视起来,从侧面突出了环境支持幼儿活动的作用。在此基础上,我和老师们进一步将标准具象化,形成了语言区操作指南。

在实践的过程中,這个“操作指南”被一步步细化、具体化,成为老师能明白、使用的内容。老师们非常欢迎这样实用的手册,教研成果切实运用在教师的日常工作中。

从主导价值观被理解认同,到形成易实操的策略,再到积极反馈跟进指导,是一个教研组织者和教师在教研中共同经历的过程。教研必须引发教师的认知冲突,以合适的方式支架教师,并持续关注教师行动的过程,在这个过程中,教研组织者要观察、记录、反思,让教研更好地运用于实践。