一场心里的陶醉之旅

——读刘伟冬艺术创作思考

◆黄晨(四川大学艺术学院)

对艺术界而言,刘伟冬为人所熟知的是他艺术理论家的身份,然而,不太为人所知的是,作为艺术史学者的刘伟冬在绘画上的才华不亚于他在学术研究上的禀赋。其实,翻检他的著述能更深入了解:对童年的刘伟冬而言,快乐的绘画时光一定是记忆深刻的:“我的绘画历史可谓源远流长。……上学后在同学之间也小有名气,他们都知道某某班的刘伟冬在黑板报上画毛主席的像是不用打格子的。我还曾用水彩画过一张风景,更确切地说是临摹了一张风景照片送给了我的美术老师章夕山先生,……章老师竟然一直将我的画挂在他的宿舍里,这让我尤感自豪。我所画的是一只荡漾在湖面上有倒影的游船,而我从中所获得的那种自豪感则一直荡漾在我的心中。” 在某种程度上,这些不起眼的童年小事对刘伟冬在艺术人生的起步阶段却有着巨大的影响,这种影响犹如涓涓细流一般沁入他的心田,对他走向艺术道路起到了“润物细无声”的作用。

在刘伟冬的作品中,他的绘画作品大致分为以下几种类型:一类是花卉与田野系列,尤其是瓶花系列是刘伟冬作品里少有的静物。形态多样的花束被放大成花卉静物,造型、色彩、布局、背影等等,全是随意组合而成,画面自然、完美,色彩丰富而含蓄。与其说是他的心情写照,不如说是他艺术灵性的呈现。如《花卉系列之九》一作,作品色调深沉,用笔奔放洒脱,写生与构思立意结合完美。花瓶中间是三五相聚的几团有颤动感的橙红,这与偏冷的暗色背景之间形成了色彩层次微妙的起伏与冷暖的对比,而这些对比又统一在整体的画面下。尤其是画面右下角散落的一花一叶,安排得那样生动、妥贴,可谓与主题遥相呼应、相得益彰,却毫无一丝做作之感。

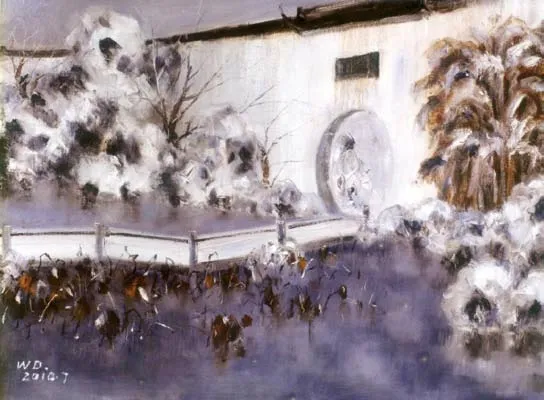

继这类作品之后,刘伟冬又陆续创作了一批表现园林景致的作品。苏州园林作为一种文化符号,是情感的代码。刘伟冬笔下的苏州园林更趋向一种精神家园的营造,呈现的是一种心灵的回归和一种对故乡山水的特殊感情。如其所说:“我之所以绘画园林,就是因为觉得园林里有很多故事,有我成长的经历和对往事的一种回忆,它能够寄托一种情感。”从其油画《园林系列》来看,他创作的这一系列恬静、优美的臆想作品也体现出了他的心境变化,即使在繁忙的日常事务中,只要心静下来,也能寻得一丝安宁与清欢。正所谓:在不能改变公务环境的情况下,那么就试着改变自己的心境。画由心生,心随画动。在这系列作品中,他用淡然的笔触,刻写了记忆中冬日园林内巧美静雅之景象,同时,又细腻地勾勒出了园林一隅的窗格栏杆和斗拱屋檐,最为细致的是对墙上镂窗精美雕刻与园中疏密有致树木的刻画。整体画面色调莹润,寓精致于平淡之中,给人带来一种在画境中流连、意蕴无限之感。

花卉系列之九 布面油彩 刘伟冬

园林系列之四 布面油彩 刘伟冬

园林系列之二 布面油彩 刘伟冬

关于这一系列作品,刘伟冬的同事李安源曾这样评述道:“刘先生的油画,亦从风景写生起步,但他深谙艺术之道在虚实平衡,从而迅速摆脱对自然描摹的依赖。倏忽数年间,从写境之实到造境之虚,他的创作可谓一日千里,心象标签愈加明晰,其中尤以苏州园林题材独树一帜。”

仔细品读话中所提到的“从写境之实到造境之虚,他的创作可谓一日千里,心象标签愈加明晰”,会发现里面含有很深的意味。换句话说,《园林系列》远不只是一组简单的关于回忆记录的画作。正如刘伟冬在《我与绘画》中写道:“我固然在意我作品的呈现面貌,但我更在意作品创作的过程,那是一场心里陶醉之旅。” 刘伟冬口中所说的这个“过程”,一方面是源于写生、观察、体悟和综合提炼的结果。诚如法国文学家罗曼·罗兰说道:“艺术的伟大意义,就在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。”另一方面,这个“过程”还指的是他在画里讲出自己内心深处想说的话,真实地传递出他心里的情感和对生活的切身感受。可以看出,刘伟冬对绘画的造诣必定与其品节、功力、修养不无关系。虽然公务的繁杂导致他没有完整的时间拿起画笔,但他在绘画创作中的探索与收获是无止境的,他一定会创作出更多更新的绘画作品。

我们期待着……

(刘伟冬,1960 年生,江苏南通人。现为南京艺术学院院长、党委副书记、艺术史教授、博士生导师,国务院学位办全国艺术专业学位研究生教学指导委员会委员,国务院学位委员会美术学学科评议组成员,中国美术家协会理论委员会委员,教育部高等学校艺术学理论类教学指导委员会副主任委员,《美术与设计》主编。)

园中梦 布面油彩 刘伟冬