园林之法

——芦笛岩水榭设计探析

(闽南师范大学 生物科学与技术学院,福建 漳州 363000)

建国初期,岭南建筑师以园林与建筑空间的有机结合开创了既有传统园林风格,又有简洁、明快的现代主义特征的岭南建筑,对建筑界产生过重要影响。芦笛岩水榭位于桂林市芦笛岩风景区,是岭南建筑的优秀代表。设计师尚廓以“因借、体宜”等园林之法,巧妙地把颇具现代感和地域特色的芦笛岩水榭(以下简称水榭)融于秀美的桂林山水中。

一、七分主人——建筑设计师尚廓

《园冶》中以“三分匠,七分主人”之谚阐述“主人”乃“能主之人”[1]20-22,即今日的建筑师——他在“相地立基”时能做到“得体合宜、未可拘牵”,甚至突破法则与制度的束缚,创造舒展、灵性的居住环境。

尚廓,1927年生于沈阳,既从事建筑设计又研究建筑历史。1960年代,尚廓调查浙江民居时重点关注非规整的中小型民居,发掘、整理出许多被忽视的优秀实例。1970年左右,他从广州新建筑中得到诸多创作启发并运用于风景园林规划、建筑设计实践中。其代表作品有桂林七星岩、芦笛岩、杉湖等风景区及柳州都乐岩风景区的若干风景建筑,桂林榕湖饭店庭园式宾馆楼,北京团结湖公园的园林建筑,参与并主持国内外若干旅游休闲观光区的规划设计;论著有《浙江民居》《闽粤民居》《江南水乡城镇——一种水的建筑文化》《风景建筑设计》等。

尚廓主张建筑设计与传统、国际接轨,不同风格、流派兼收并蓄,用移植、杂交、变奏、抽象以及综合其他造型艺术手段处理传统与创新,并将传统建筑构图纳入模数化、标准化的轨道[2]176-215。同时,他认为现代建筑应有机结合风景园林以达到和谐统一的关系。

二、巧于因借——芦笛岩风景区的空间营造与建筑设计

“巧于因借”既表明我国古代造园不拘一格,又体现中国园林移步换景、变化万千。芦笛岩为“大自然的艺术之宫”,于1959年被开辟为风景区,之后陆续建造了一系列的服务性建筑,并最终形成了从桂林城内沿桃花江至芦笛岩风景区的游览路线。

1.芦笛岩风景区对颐和园的因借

(1)芦笛岩风景区与颐和园的山水田园模式比较。北京西北郊的玉泉山诸泉汇集成瓮山泊。乾隆十五年(1750年),经过挖湖堆山,清漪园(后改名颐和园)形成了以万寿山、昆明湖为主体的大型自然山水园,并与园外田野、村庄联为一体[3]19,51-56。芦笛岩位于桂林西北郊的光明山上。1964年,依山泉开凿芳莲池,并陆续在池西兴建了水榭、莲叶汀步,东南筑丰收亭,以曲桥通连池西岸[4]135-141。颐和园昆明池(220公顷)约为芳莲池(2.38公顷)的92倍,佛香阁高度(80米)为水榭(8米)的10倍。此外,从北京城内到达颐和园的主要方式是乘船走水路——皇帝出西直门后上船,沿水系至万寿山下。从桂林城内到达芦笛岩风景区的路线则为在城内西山公园上车沿着桃花江岸至光明山下。因此,芦笛岩风景区与颐和园的山水格局、堤桥与水岸走向及城内至景区的游览路线均相似,且外围均为田野、农舍形成的一片田园风光(图1)。

图1 颐和园与芦笛岩风景区同为山水田园模式

(2)主体建筑对周围景观节点的空间尺度比较。我国造园强调因地制宜,建筑尺度主要从对景、观景及其与周围山水的尺度关系来确定。颐和园与芦笛岩风景区的主体建筑与其主要观赏点的D/H值均为14、17、20、24.5或25(图2)。芳莲池东岸的丰收亭与芦笛岩水榭隔水相望,既相互资借又与水榭的空间尺度一致:丰收亭至水榭亲水平台、水池北岸E点的D/H值为25,同样,丰收亭至水池北岸突出处F点、水池西岸曲桥入口G点的D/H值为20(图3)。不同景点具有相同的D/H,可使人们在游赏中既能移步换景又能产生异中有同的效果。

图2 佛香阁与水榭对其周围景观节点的D/H值

图3 丰收亭对水域的控制尺度

2.水榭与拙政园香洲的比较

水榭是舫与榭的结合体,形似画舫。榭者,借景而成者也。舫是园林中最富兴趣的建筑,拙政园香洲大约建于1887年,被称为舫式建筑圭臬。芦笛岩水榭建于1977年,它在平面、立面、周围环境和空间尺度等方面借鉴了香洲。

图4 水榭与香洲的长宽、内部空间尺度

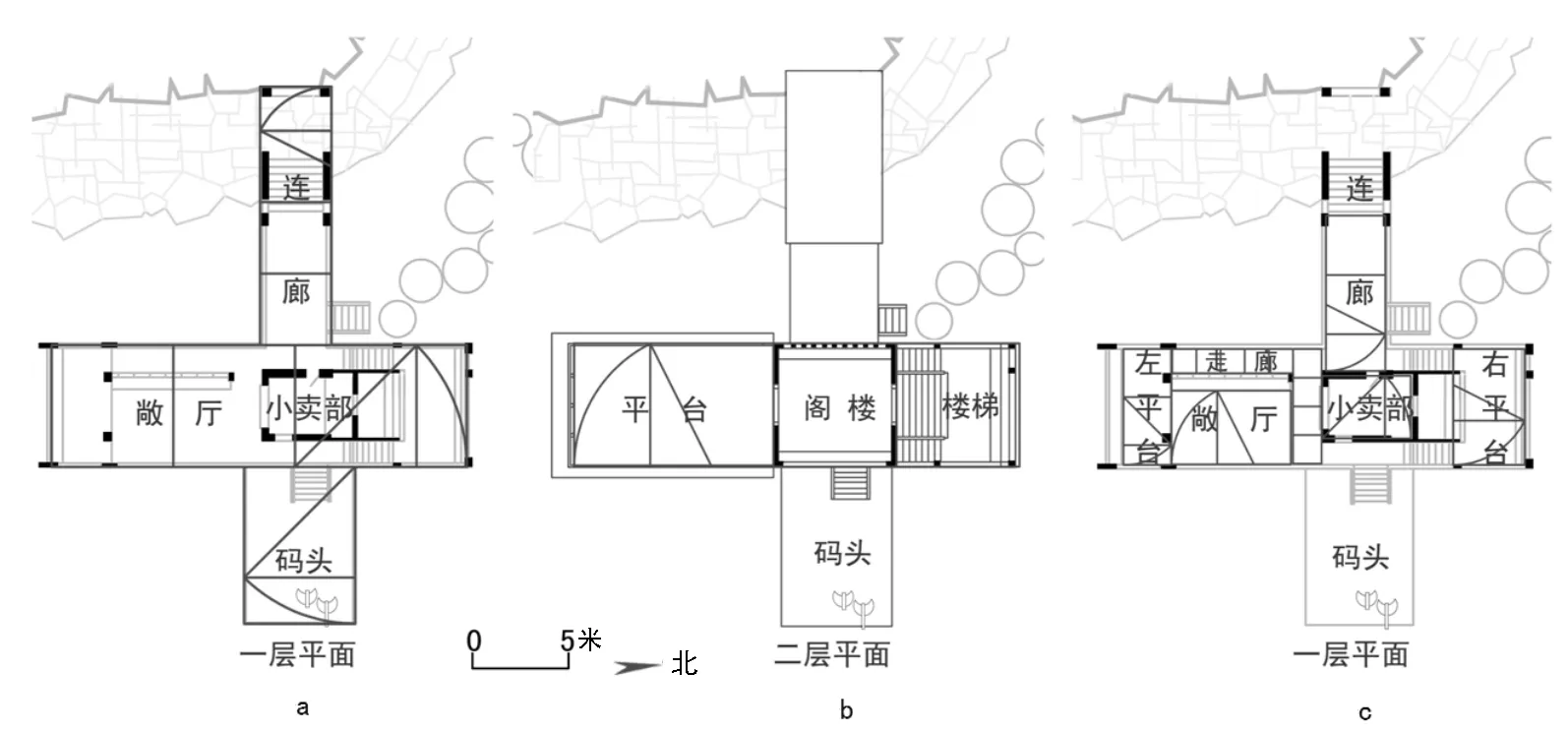

(1)周围环境与平面布局比较(图4)。香洲三面环水。水榭位于芳莲池上,通过连廊与登山步道相连。二者均形成一侧水域开阔、一侧环境幽闭的空间对比。香洲有三个入口,分别从前部石桥、尾部进入;水榭也有三个入口,通过连廊、莲步及码头平台进入。香洲为东西向,水榭主体为南北向,二者具有相似的长宽。此外,水榭中诸多空间尺寸与香洲相近。其左右有两个平台分别与香洲前舱、入口平台长宽相近,中舱与敞厅相近,而小卖部的方形空间则与香洲尾舱左右屏风所形成的空间面积相似。敞厅西侧走廊与香洲尾部走廊具有相近的宽度(相差0.1米)。小卖部、走道与香洲的尾舱、走道宽相近。

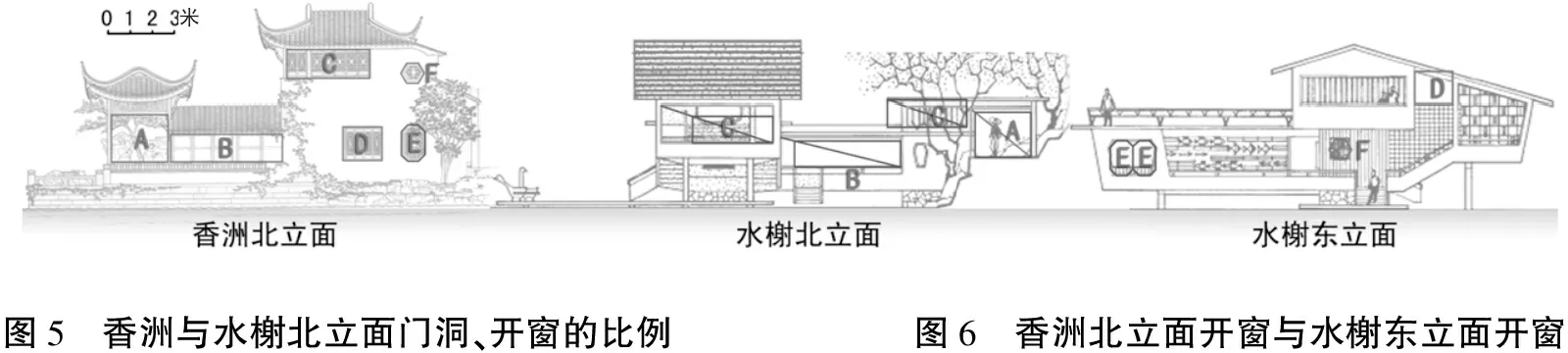

(2)建筑立面与空间尺度比较。香洲北立面为高、中、低三部分:船头为台,前舱较高且开敞为轩,中舱较低为榭,尾舱建二层为楼。从池北南望香洲,粉墙、花窗和高下相称的屋顶形成完美的构图。水榭北立面不仅沿用了香洲北立面高、中、低的建筑比例,而且两建筑的门洞(A)、开窗(B、C)具有相同的比例关系(图5、表1)。但是,水榭门洞、开窗的尺寸均大于香洲,因此它显得更加开敞、通透。另外,溦观楼北立面与水榭东立面的三个窗洞具有相似之处:矩形开窗D与水榭二层梯形窗洞相近,六边形E约为水榭开窗的一半,正六边形开窗F与水榭小卖部正方形开窗长宽一致(图6)。

图5 香洲与水榭北立面门洞、开窗的比例图6 香洲北立面开窗与水榭东立面开窗

表1 香洲与水榭北立面的高低比、开窗的长宽比 米

3.水榭与其他建筑、园林空间的似曾相识

水榭造型横向舒展,采用长短两坡顶。东立面二层阁楼部分与浙江湖州民居的二层阁楼形似[5](图7)。敞厅的空间流动、自由,不仅和网师园的竹外一枝轩也有似曾相识之感,而且与密斯·凡德·罗的巴塞罗那德国馆室外大水池、长凳、横墙所分组成的空间相似[6]111-112(图8)。

图7 水榭阁楼部分样式

图8 水榭内部与竹外一枝轩、德国馆[7]

三、精在体宜——水榭的比例与尺度

“体”包括内在的空间布局和外在的表现风格。“宜”即各要素、结构之间的有机联系。“体宜”不仅强调整体格局的统一与和谐,而且决定造园的艺术品位和美学水准。良好的比例是取得形式统一、和谐的基本条件,而重复的比例则在完美艺术中起到联络的作用,形成部分和整体间的相似性和依存性[7]293-295。“相似性”指它们的比率相同,“依存性”指它们的对角线互相平行或垂直。水榭室内外通过相同或相近的比例形成了和谐、连贯的空间效果。

1.室内外空间的呼应

水榭整体平面呈十字形。主体建筑舫南北向一字形平行于池岸。入口连廊与游船码头分居舫两侧且东西向垂直于舫。水榭十字形建筑把矩形平面分出四个大小不同的水域。

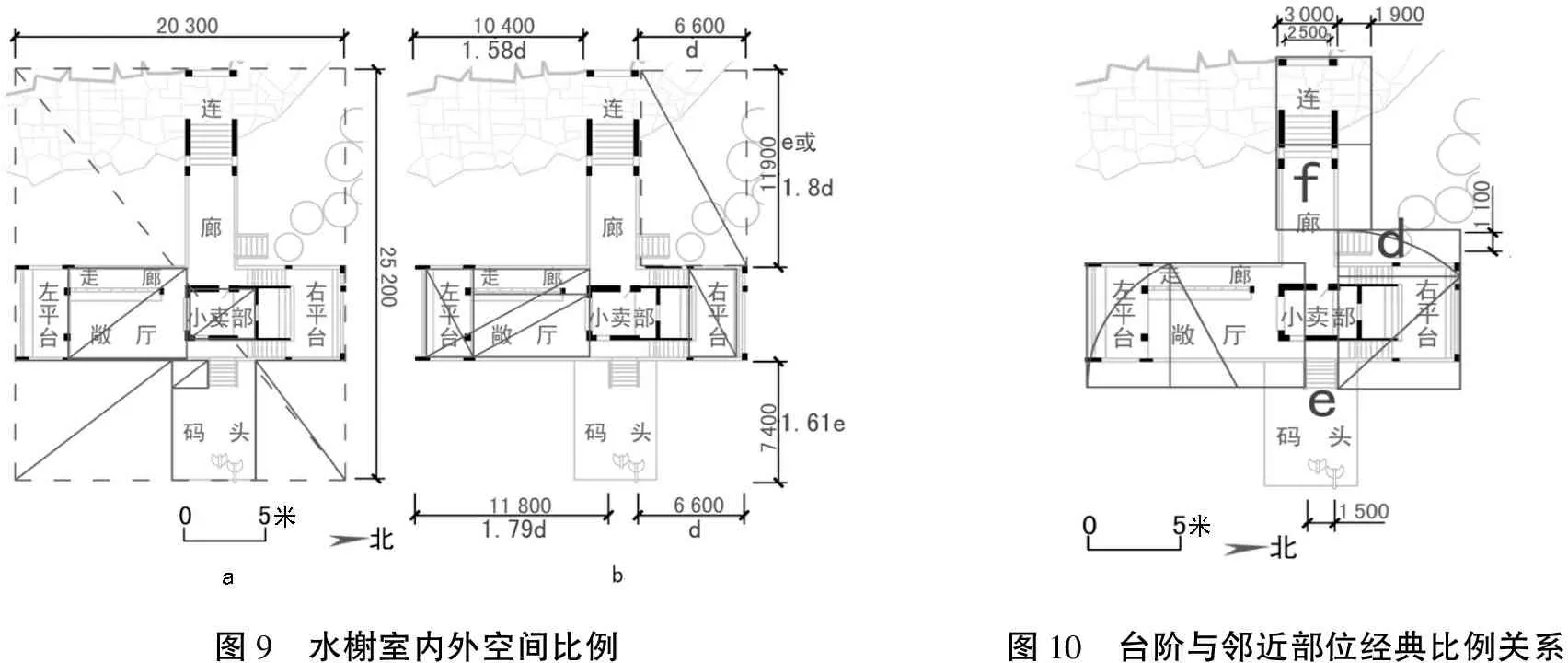

(1)水榭室内外比例的一致性。水榭南北长20.3米,东西长25.2米形成的长宽比为1∶1.24;室内敞厅、走廊形成的矩形,小卖部内部、码头左右两侧水域的长宽比均为1∶1.3;同时,它们与整体平面1∶1.24的比例相近(图9a)。水榭的西北水域是重要的欣赏方位。该水域的长宽比为1∶1.8,与水榭内部敞厅、左右平台等多处空间比例一致。此外,码头台阶左右两侧的建筑长度比为1.79,接近1∶1.8(图9b)。

(2)经典比例在平面中的运用。

1)黄金分割比。水榭在连廊左、右两侧的长度比为1∶1.58,连廊与码头的长度比为1∶1.61(图9b)。码头的台阶e(宽1.5米)与连廊内部台阶f(宽2.5米)的宽度比为1∶1.67,连廊宽(3米)与莲花汀步入口台阶长度(1.9米)的比值也为1∶1.58;码头台阶长、舫宽的总长与码头左侧舫的长度呈1∶1.618(图10)。此外,二层室外观景平台(图11b)、一层的敞厅和右平台均为1∶1.618的比例(图11c)。

图9 水榭室内外空间比例图10 台阶与邻近部位经典比例关系

图11 水榭同层、不同层之间运用相同比例带来空间的相似性和依存性

2.平面、立面的相互呼应

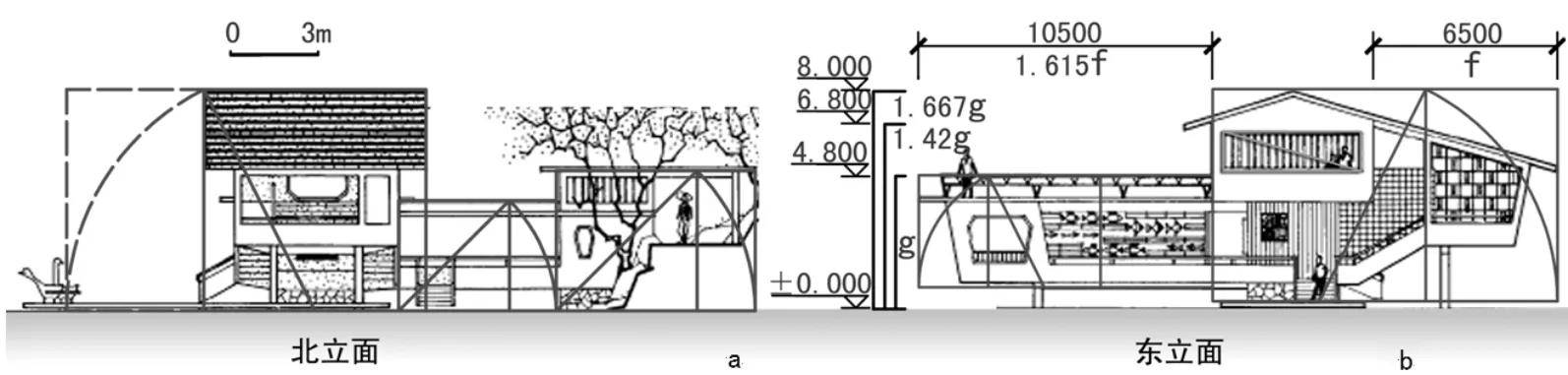

水榭共有四个不同标高的游览空间,不同空间灵活配置、前后左右高下相称。相同的比例使同层的不同空间、不同层的空间之间相互呼应、和谐统一。

(1)不同层平面比例的呼应。二层阁楼平面为正方形、室外平台为1∶1.618的矩形,室内、外形成1∶2.618的矩形(图11b);一层连廊内台阶至小卖部的矩形、左平台的长宽比同为1∶2.618(图11c)。一层连廊的长宽比(图11a),二层平台图、楼梯、阁楼与观景平台形成的二层平面的长宽比同为1∶3.618(图11b)。此外,二层平台(图11b)、一层右平台、敞厅的长宽比均为1∶1.618(图11c)。

(2)两个主要立面的呼应。水榭有东、北两个主要立面。二立面既可分为高、低不同的部分,又可以分为上、下两个部分。阁楼在东、北两个立面中均运用了黄金分割比(图12)。以正方形为基础的比例关系:水榭下部从鹅形座椅至连廊西侧檐口的长度为5个正方形组成的矩形(即1∶5),而码头台阶至连廊入口西侧檐口为四个正方形形成的矩形(即1∶4)(图13a)。此处比例关系与一层平面中敞厅西侧走廊(1:5)、北侧走道(1∶4)的比例一致(图11c)。东立面下层及二层护栏均以方形为基本模数,分别形成1∶6、1∶11的比例(图13b)。

图12 阁楼东、北立面

图13 北立面屋顶、东立面二层阁楼

四、有法无式——芦笛岩水榭设计的启示

陈从周先生认为造园“有法无式格自高”——“法”即风景的形成规律,继承传统不能拘泥形式、生搬硬套,而要悟其理、传其神[8]49-51。芦笛岩风景区以水源、与城市的方位关系等园内外先天自然要素与颐和园的相近,营造出与颐和园形似的山水格局、空间尺度、园内外环境模式及城-园游览路线;芦笛岩水榭在延续景区已有建筑风格的基础上,建筑外部环境、平面尺度、北立面整体轮廓和窗洞比例因借拙政园香洲,水榭的东立面是临水的主要欣赏面,除了因借香洲的窗洞比例,二层阁楼还移植了浙江湖州民居的样式。内部敞厅又跟网师园与谁同坐轩、巴塞罗那德国馆相似;同时,水榭的内部主要平面在借鉴香洲平面尺度的基础上,又能使室内外不同空间具有一致性的比例,从而获得了建筑内部不同空间、建筑内外、以及平面与立面的前后呼应。总之,芦笛岩水榭以“巧于因借、精在体宜”等园林之法,兼收并蓄、融会贯通多种中外优秀设计案例,并突破已有形制成就了建筑、环境之“体宜”。

园林作为中国文人心中富有情趣的理想世界,自汉唐开始逐渐摆脱一般建筑礼制、官方定制的羁绊形成了“自由灵动、素雅宜人”的艺术传统[9]24-37。20世纪以来,中国园林作为一种通向自然形态的建筑方法对国内外建筑设计产生了积极影响。比如,密斯的建筑细柱与苏州园林密切相关[10]305;《园冶》的造园思想不仅体现在赖特的建筑作品中[11]155-162,而且20世纪60年代后“借景”之法逐渐成为西方现代设计用以延续室内外空间的重要手段[12]。1950年代,贝聿铭、陈其宽等人以中国园林的概念规划设计东海大学——错落的合院、开阔的草坪是中国风格现代化的初次尝试[13]。改革开放初期,冯纪忠先生规划的方塔园既吸取英、日园林优点,又与古为新而成业界典范。当代,传统园林更是建筑创作的重要源泉。王澍、葛明先后提出“园林的方法”“园林六则”,董豫赣、李兴钢、柳亦春等人也在积极探索传统园林对建筑设计的启示[14]。创作的自由是我国造园给当下设计的重要启示。人们巧妙灵活运用园林之法,其形式则因地异而千变万化,最终臻于“臆绝灵奇”之境界。