美国民众身边的地学教育及借鉴作用

沈 阳

中国地质大学(北京) 博物馆,北京 100083

当今人类社会面临着资源、能源、环境、自然灾害等诸多与地学相关的问题,地学将在保持人类与自然和谐发展上发挥重要作用,重视和加强地学教育已成为世界各国教育发展的必然趋势[1]。这里的地学教育,不仅包括专业地质人才的培养,还包括公众地学知识的普及和地学思维的培育。近年来,随着我国研究人员赴美访学机会的增多,一些学者总结了美国大学地学教育的特点,探讨了中美两国在课程教育上的差异[2-5],希望通过相互对比,达到取长补短的目的。但是,对于普通公众的地学教育问题尚少有提及。因此,本文以科罗拉多州为例,介绍了美国对普通公众的地学教育普及,以期在我国民众地学素养提高和地学人才培养方面提供借鉴。

一、公共休闲场所中的地学知识

公共休闲场所是人们休息娱乐的场所,在这种轻松愉快的环境中,人们更容易接受和学习新知识。美国十分重视在公共休闲场所中地学知识的普及。举例来说,在美国科罗拉多州的小城莫里森(Morrison)有一个著名的露天剧场—红石剧场(Red Rocks Amphitheatre),它傍山而建,矗立在壮观的红色砂岩山丘中。这里是周边民众休闲游乐的重要场所,每天都有大量居民到此锻炼。而且,这里每年还会组织多场音乐会,著名的甲壳虫乐队就在这里演唱过。剧场所在的红石公园(Red Rocks Park)里建有展馆专门对红石剧场进行介绍,而其中很重要的一部分就是对剧场地质历史的介绍。比如,其中一块展板以“红石地质”(Geology Comes Alive at Red Rocks)为题(图1A),介绍了这里的地层组成、时代、地质演化等。同时,在介绍中还普及了不整合的概念,告知民众构成红石剧场的红色岩石主要为石炭系Fountain组(时代约距今3亿年),在它之下紧邻的下伏地层是前寒武系的Idaho Springs组(距今约17亿年),这之间缺失了十几亿年的地层记录,是因为二者之间有一个沉积间断,在地层上则发育了名为“不整合面”的地质现象,并指引民众到“不整合面”位置进行参观。

另一个示例是,在丹佛的戈尔登(Golden)小镇西边发育了一座叫Lookout Mountain的山丘,是当地居民周末休闲的重要去处。其山顶设计有多条徒步路线,并在路线集结处建设了山顶平台,这个平台的作用有两个:第一是俯瞰小镇全貌和其东侧两座山(North Table Mountain和South Table Mountain)的山景,具观景的作用;第二是科普展板的展示(图1B),用通俗的语言介绍戈尔登小镇的地质演化,它告诉来此登山的民众,现在站立的山顶在8000万年前是一片浅海,那时落基山脉还不存在,浅海覆盖了整个北美中大陆,在当时形成的地层(Pierre组)中留下了相关的海相化石。之后到了6800万年前地壳抬升,海水退去,山脉开始形成,等等。展板上还展示了当地的地质简图和地质剖面图,向民众介绍从山顶上的视野内可以看到何种地质现象、对面的桌面山的岩石组成、熔岩的形成时间,等等。此外,还普及性介绍了沉积岩、变质岩、岩浆岩和断层的定义,并明确指出了它们在小镇周边的发育位置,指引民众进行参观。

从这两个示例可见,公共休闲场所无疑是向公众普及地学知识的优选场所,因为它可以使人们在日常的健身休闲的同时,不知不觉间就学到了地学知识。

二、大学校园的地质参观路线

大学校园是年轻学子学习专业知识、普通大众陶冶人文情操的重要场所。我国大学校园各具特色,而地质类院校通常会在校园里摆放地质标本供人参观。比如,在中国地质大学(北京)地学院楼前可见到典型的水晶、重晶石、角石等,在中国地质大学(武汉)校园内则会见到成林的硅化木。而在美国科罗拉多矿业学院(Colorado School of Mines)的校园内却有一条地质路线。路线的起点位于学校中部的地质博物馆(图1C),博物馆向公众免费开放,并提供一份简化版的地质路线手册。博物馆藏品丰富,主要展示了产自科罗拉多州的一些精美矿物、岩石、化石标本和产于全美及其他国家的典型地质标本,其中产于当地的各类自然金、著名的绿河组化石、荧光矿物,以及阿波罗飞船带回来的月岩等样品都会给人留下深刻印象。从博物馆出来,沿路向西,地层的时代由新到老,到了校园西侧的小山脊就是路线的第二个观察点(图1D)。这里是地层观察点,有专门的展板立于岩壁前介绍观察点内容,指明该点为白垩系Laramie组砂岩,并在砂岩岩壁上标出了所发育的恐龙脚印和植物化石。接着向北走是观察点三,介绍砂岩、煤等的特征和它们的形成环境。观察点四向大家介绍了露头上产出的断层(图1E),等等。沿着这条路线一共有8个观察点,并在路线的终点回到地质博物馆。对于一个非专业的参观者来说,这一圈参观完之后将会对地质学的研究内容形成一个基本了解。这是一个开放的校园,没有围墙和大门,与所在的戈尔登小镇融为一体,普通大众可以在这里轻松地参观、活动,在陶冶情操的同时,也获得了对地质学的基本认识。

三、科普场馆和自然公园的地学教育

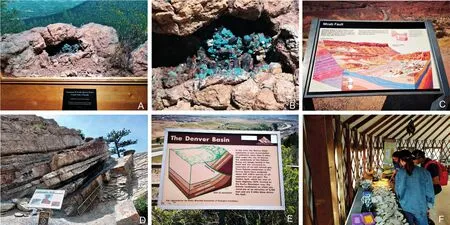

博物馆具有收藏、研究和教育的重要功能,是重要的科学传播和辅助教育的场所。美国有很多著名的博物馆,其中有不少都涉及了地学知识,如纽约的美国自然历史博物馆、科罗拉多州的恐龙博物馆和丹佛自然科学博物馆等。以丹佛自然科学博物馆为例,这里有两个展厅与地学相关。一个是史前旅行展厅(Prehistoric Journey),其按照地质年代顺序介绍了地球的发展历史和各时期的代表性古生物化石(图1F),包括元古的细菌、多样的三叶虫、成群的海蝎子、巨型的恐龙等。另一个是宝石与矿物展厅(Gems &Minerals),其内陈列了大量典型矿物晶体,更有一些矿物以复原野外的产出状态进行展示(图2A,图2B)。这些都使其成为普通公众接触和学习地质知识的极好场所。

此外,美国还有很多自然公园和保护区,如落基山脉国家公园、拱门国家公园、峡谷地国家公园等,也都会无一例外地介绍与其相关的地学知识。比如,在犹他州的拱门公园则介绍了当地的地质演化历史、拱门的形成原因,普及了波痕等各类沉积构造和断层的特征(图2C)等。除了这种规模很大的国家公园外,美国还极为擅长把发育地学现象的地方开发为自然公园。比如,在丹佛市西边的恐龙脊(Dinosaur Ringe),这里是一处免费参观恐龙脚印的地方,沿路设有一系列的说明展板,介绍展板所在位置的地质现象和所反映的地学知识,包括恐龙脚印所反映的当时的沉积环境、剖面上火山灰的锆石定年(图2D)、丹佛盆地的地层组成(图2 E)等。再比如,在弗洛里森特地区,这里保存了距今3400万年前丰富的化石生物群,包括各种精美的植物和昆虫化石,美国将其开发为了国家化石保护区(Florissant Fossil Beds National Monument)。在这个公园里可以看到赋存化石的地层剖面、熔岩、巨大的硅化木,还修建了一个化石实验室(Fossil Lab),鼓励参观者亲手触摸化石,并告诉大家如何能够采集到化石等(图2F)。这里还开办地质和古生物夏令营,教小朋友们画弗洛里森特山谷的地质图、用食物来创造弗洛里森特组的地层柱(每种食物代表弗洛里森特组的一种类型岩层),等等,培养小朋友对地学的兴趣,践行了教育从娃娃抓起的理念。

四、对我国地学教育的启示

以上美国的这些示例可以为我国的地学教育带来一些启示。

1. 加强公共场所的地学教育

公共场所地学教育的宣传与普及有助于提高民众的地学素养和科学修养,帮助人们运用科学知识来理解地球、保护地球。美国民众普遍能够从身边的公共场所接触到有益的地学知识,这些场所或许是校园、博物馆,也或许就是在徒步的小路边,能够在潜移默化间学习地学知识。我国也应挖掘能够进行地学知识普及与宣传的公共场所,加强公共场所对民众地学知识的灌输,提高普通民众对地学的认识。这一工作需要相关政府部门推动,大学和科研院所配合,从而保障地学知识普及力度,并保证知识的科学性。

图2 美国公众身边的一些地学教育场所(二)

2. 地学教育应该是一项全民教育

地学教育应该是一项全民教育,应该贯穿在人们成长的各个阶段。全国政协委员、中国地质大学(北京)副校长王训练教授在2018年的一份政协提案中曾建议,在全国普及地球科学知识,将“地球科学概论”作为高等学校学生的必修课。他同时认为应该在小学高年级和中学开设地球科学相关课程,在普及自然科学知识的基础上,宣传生物与环境相互依存、环境对生物的控制作用,增强学生自觉保护环境的意识。如果这个建议能够落实,将有助于我国全民地学素养的提高,有助于实现人与地球的和谐发展。

3. 完善地质人才生成体系

国外教育从小学甚至幼儿园开始,就注重培养学生的科学探索精神,注重培养学生对地球科学的兴趣[6]。兴趣是最好的老师,很多时候由于掌握的知识多了,相对更擅长了,兴趣也就产生了。如中国地质学会地质教育研究分会在2017 年启动了地质知识走进中小学课堂的活动,以期唤起孩子们对地质科学的热爱,在更好地普及地学知识的同时,潜移默化地培养一批对地质专业有浓厚兴趣的生源[7]。地球科学已经不仅仅是关于过去的科学,而是一门关系到未来的科学,今天的儿童将担负起处理未来难题的重任[6]。地质知识进校园是一种很好的方式,另一种方式就是在民众中增加地质学相关活动,比如针对中小学生举办地学夏令营,在重要的化石产地举办科普活动等,让中小学生从小就能接触到地学知识,慢慢对其感兴趣。这类工作将能够完善地质人才的早期兴趣培养阶段。增加大众对地学的了解,让更多人愿意从事地质工作,促进优秀地学人才的产生。

五、结论

民众的素质与其受教育程度和生活环境息息相关,我国可以借鉴美国的一些经验,增加地学知识的普及,使普通民众在身边就能接触到地学,在趣味生活中获得地学知识的输入。如此,在提升公民素质的同时,激发人们对地学知识的兴趣,培养更多热爱地学的人才,为应对不断增大的资源、环境等问题提供智力保障。

致谢:在美国期间得到David Leach教授,刘英超副研究员,黄世强、孙茂妤和刘锴然博士的帮助,在此深表谢意。