大豆油及其与棕榈油的调和油对健康成人餐后血脂及氧化应激的影响

许登峰 朱航榉,2 柳和春 杨立刚 王 锋夏 惠 杨 贤 王少康 孙桂菊

(东南大学公共卫生学院教育部环境医学工程重点实验室;营养与食品卫生学系1,南京 210009) ( 江苏省肿瘤医院2,南京 210009)

近几十年来,我国居民血脂异常发病率逐年增高,2012年全国调查报告显示,我国成人血脂异常患病率高达40.40%,较往年相比增幅较大[1]。血脂异常主要以血清总胆固醇(total cholesterol,TC)和(或)甘油三酯(triglyceride,TG)水平升高为特点,伴有或不伴有低水平的高密度脂蛋白(high-density lipoprotein,HDL)。临床上检测血脂指标时,通常是在空腹状态下进行,但事实上人在正常情况下餐后状态可覆盖一天中一半的时间,因此在空腹状态下所测的参数并不能真正全面准确反映人体对营养素的代谢情况。餐后状态是指从进食到血浆葡萄糖、氨基酸和甘油三酯等营养物质恢复到餐前水平这一段时间的生理病理变化[2]。很多人在空腹血脂正常的情况下却已出现不同程度的餐后脂代谢紊乱。越来越多的研究表明,餐后脂代谢紊乱是发生动脉粥样硬化的重要一环,而餐后血脂异常主要体现在餐后TG丰富蛋白(triglyceride-rich lipoprotein),即TRL在均值水平、餐后4 h(峰值水平)、餐后6 h(晚期水平)3个层面的清除滞后,继而促进多种心血管内皮因子及相关炎症因子的产生,最终导致动脉粥样硬化的发生[3]。

人体血脂水平与日常膳食密切相关,尤其是食用油的种类[4]。根据我国2013年发布的《中国居民膳食营养素参考摄入量》的推荐,中国成人膳食脂肪总摄入量占总能量的20%~30%,其中饱和脂肪酸(saturated fatty acid,SFA)的宏量营养素可接受范围的上限为不超过脂肪供能的10%,n-3多不饱和脂肪酸以及n-6多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acid,PUFA)的宏量营养素可接受范围占脂肪供能的百分比分别为0.5%~2.0%和2.5%~9%,在满足这2项情况的基础上,剩下的能量由单不饱和脂肪酸(monounsaturated fatty acid,MUFA)提供[5]。然而目前没有任何一种单一食用油的脂肪酸供能比例满足其推荐值,因此合理脂肪酸比例调和油的配制显得尤为重要。大豆油作为我国最常食用的植物油之一,含有约80%的不饱和脂肪酸[6],然而大豆油在长期存储中由于其自动氧化所引发的“颜色复原”现象较其他油脂更加明显。而棕榈油则是近年来一类快速发展的食用植物油脂,由于棕榈油中的饱和脂肪酸质量分数可达40.96%[7],具有较长的自动氧化诱导时间,既往观念认为其脂肪酸组成会对人体血脂产生不利影响,然而越来越多的研究却表明棕榈油非但没有升高血清TC、TG水平,甚至能提高人体血清HDL水平,进一步减少心血管的发病风险。Sun等[8]研究表明,棕榈油对人体的血清TC和低密度脂蛋白(low-density lipoprotein,LDL)等血脂指标的影响与橄榄油相比无显著差异。Lü等[9]研究也表明,与大豆油相比,棕榈油与其在血清LDL和载脂蛋白A1(apolipoprotein A1,Apo A1)等方面的差异无统计学意义。另有研究表明,相比较于氢化大豆油和葵花籽油,棕榈油能显著提高血清HDL水平[10, 11],一项纳入30项临床研究的meta分析也证实了该结果[12]。尽管如此,国内外关于以棕榈油为原料的调和油对人体血脂影响的研究几乎为零,且市场上的调和油大部分不能很好地满足SFA∶MUFA∶PUFA=1∶1∶1,而大豆油和棕榈油两者的理化性质和脂肪酸构成具有良好的互补性,也更容易实现该比例,因此本实验旨在研究大豆油及其与棕榈油的调和油(0.9∶1,其SFA∶MUFA∶PUFA≈1∶1.14∶1.12)对正常人群餐后血脂及氧化应激等指标的影响。

1 材料与方法

1.1 材料与研究对象

1.1.1 原料与试剂

海皇牌24度精炼棕榈油;金龙鱼一级营养大豆油;采用酶法测定血脂四项(TC、TG、HDL、LDL),载脂蛋白(Apo B、Apo A1)以免疫比浊法测定;丙二醛(malondialdehyde,MDA)用试剂盒测定,测定方法按其说明书进行。

1.1.2 流质负荷膳的配制

按照2016年中国居民平衡膳食宝塔建议的男女每日能量参考摄入量,即男2 250 kcal/d,女1 800 kcal/d,平均以2 000 kcal/d计,中国居民营养素参考摄入量脂肪建议供能比为20%~30%;本项目以每日所需能量的40%为参考,其中脂肪占总能量30%,碳水化合物供能比为55%,蛋白质为15%,制成可食用的流质负荷膳,这样免除国内多数餐后脂代谢实验咀嚼食物后进入胃肠道而带来的因受试者不同咀嚼程度和进餐速度不同而引起的差异。负荷膳成分(以60 kg/人为标准):酪蛋白30 g,乳糖11.2 g,食用油27 g,麦芽糊精28.8 g,蔗糖70 g,加入乳化剂(单甘脂)后定容至500 mL。其生产流程为:加热原料——混合原料并加水——剪切(80 ℃,2 000r/min)——均质——封装——高压灭菌。后经南京市疾病预防中心检测其卫生学指标均符合标准(参照液态奶)。

1.1.3 研究对象

在东南大学招募年龄在18~45岁健康成人志愿者30人,本实验为同一批受试者参加前后2次实验。本实验得到东南大学附属中大医院临床研究伦理委员会批准(2015ZDSYLL046.1)。

样本含量的说明:根据流行病学连续性变量样本大小的计算公式N=2(Zα+Zβ)2σ2/d2,式中:σ为估计的标准差;d为两组连续变量均值之差;Zα为α水平相应的标准正态差;Zβ为1-β水平相应的标准正态差;N为计算所得一个组的样本大小。

采用正常人群餐后脂代谢报道的文献数据进行样本含量的估计,以餐后2 h甘油三酯水平估算样本含量,正常人群餐后2 h血清TG水平的标准差取0.74 mmol/L(即σ取0.74),设定两组均值的差值必须满足0.7 mmol/L(即d值取0.7),α取0.05水平,用单侧检验Z0.05=1.64;β为第二类错误概率大小,检验功效1-β取值0.9,故β取0.1,Z0.1=1.28,将数值带入公式求得N≈20。

1.2 方法

1.2.1 实验步骤

对受试者进行2次不同负荷膳的餐后脂代谢实验,要求受试者实验期间保持正常生活方式和饮食习惯。先采用含有大豆油的流质膳食,受试者经4周洗脱期后,采用含有大豆油∶棕榈油(0.9∶1)调和油的流质膳食,再进行第二次餐后脂代谢实验。在样本收集前12小时为受试者提供标准餐食用膳食,禁食12 h后,采集空腹非抗凝血样,备检。然后受试者在5分钟内将流质负荷膳喝完,开始计时,分别采集餐后2、4、6 h血液样品,备测。样品收集期间受试者不能吃食物和剧烈运动,但可以喝水。

1.2.2 统计处理

2 结果与讨论

2.1 2种油脂的主要脂肪酸构成

2种油脂的主要脂肪酸构成见表1。

表1 两种油脂的主要脂肪酸构成/%

2.2 基线信息

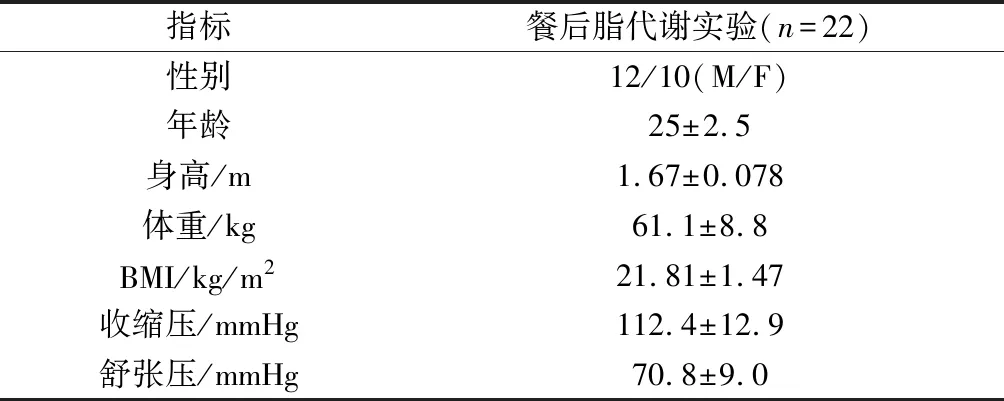

本次招募志愿者共计30人,最终22人完成了相应的2次实验,其基线信息如表2。

表2 餐后脂代谢受试者基线信息

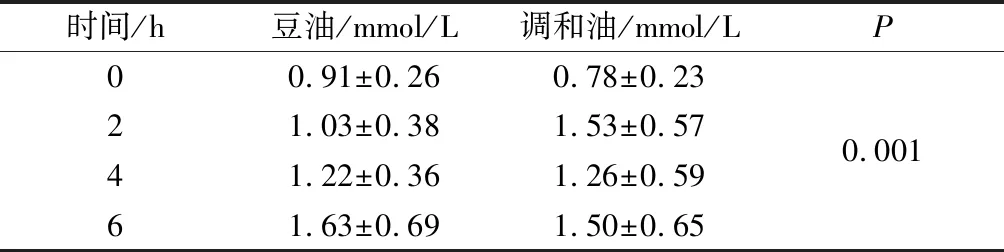

2.2.1 受试者血清TG水平的变化

受试者餐后血清TG水平变化见表3,经重复测量资料的方差分析,受试者不同时间点血清TG水平间的差异有统计学意义,即血清TG水平随着测量时间的不同有时间变化趋势(F=35.351,P<0.001);测量时间和组别存在交互作用,即2组油对受试者的餐后血清TG水平的变化趋势的影响不同(F=8.752,P<0.001);大豆油组曲线下增加的面积为1.58 mmol/L·h,调和油组曲线下增加的面积为3.18 mmol/L·h,可认为调和油组血清TG水平高于大豆油组。

表3 受试者餐后血清TG变化情况

注:P值为交互作用的P值,余同。

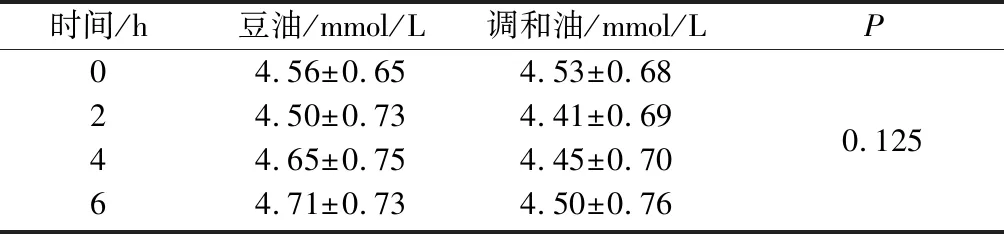

2.2.2 受试者血清TC水平的变化

受试者餐后血清TC水平变化见表4,经重复测量资料的方差分析,受试者不同时间点血清TC水平间的差异有统计学意义,即血清TC水平随着测量时间的不同有时间变化趋势(F=6.513,P<0.001);测量时间和组别无交互作用(F=1.946,P=0.125);2组油在受试者餐后血清TC水平变化趋势的差异无统计学意义,尚不能认为两组油对受试者餐后血清TC变化趋势的影响存在差别。

表4 受试者餐后血清TC变化情况

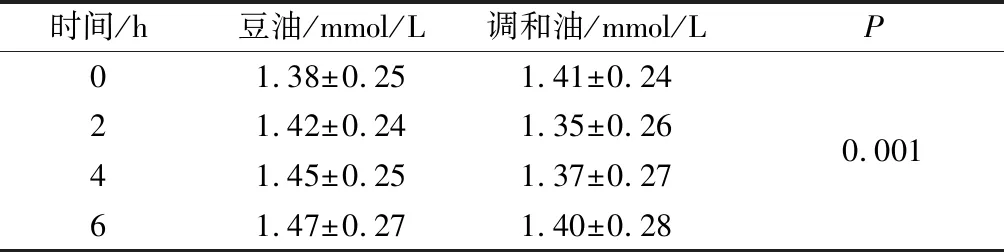

2.2.3 受试者血清HDL水平的变化

受试者餐后血清HDL水平变化见表5,经重复测量资料的方差分析,受试者不同时间点血清HDL水平间的差异有统计学意义,即血清HDL水平随着测量时间的不同存在时间变化趋势(F=7.528,P<0.001);测量时间和组别存在交互作用,即2组油对受试者的餐后血清HDL水平变化趋势的影响不同(F=14.009,P<0.001);大豆油组曲线下增加的面积为0.31 mmol/L·h,调和油组曲线下减少的面积为0.21 mmol/L·h,可认为大豆油组血清HDL水平明显高于调和油组。

表5 受试者餐后血清HDL变化情况

2.2.4 受试者血清LDL水平的变化

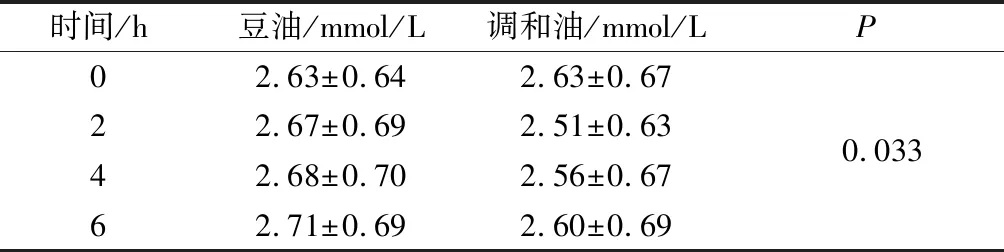

受试者餐后血清LDL水平变化见表6,经重复测量资料的方差分析,受试者不同时间点血清LDL水平间的差异无统计学意义,即血清LDL水平随着测量时间的不同无时间变化趋势(F=3.148,P=0.083);测量时间和组别存在交互作用,即2组油对受试者的餐后血清LDL水平的变化趋势的影响不同(F=4.867,P=0.033);大豆油组曲线下增加的面积为0.26 mmol/L·h,调和油组曲线下减少的面积为0.41 mmol/L·h,可认为调和油组血清LDL水平明显低于大豆油组。

表6 受试者餐后血清LDL变化情况

2.2.5 受试者血清Apo A1水平的变化

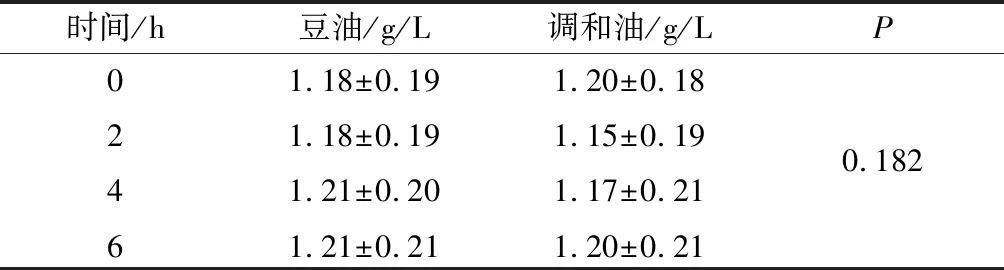

受试者餐后血清Apo A1水平变化见表7,经重复测量资料的方差分析,受试者不同时间点血清Apo A1水平间的差异有统计学意义,即血清Apo A1水平随着测量时间的不同有时间变化趋势(F=3.432,P=0.019);测量时间和组别无交互作用(F=1.648,P=0.182);两组油在受试者餐后血清Apo A1水平变化趋势的差异无统计学意义,尚不能认为两组油对受试者餐后血清Apo A1变化趋势的影响存在差别。

表7 受试者餐后血清Apo A1变化情况

2.2.6 受试者血清Apo B水平的变化

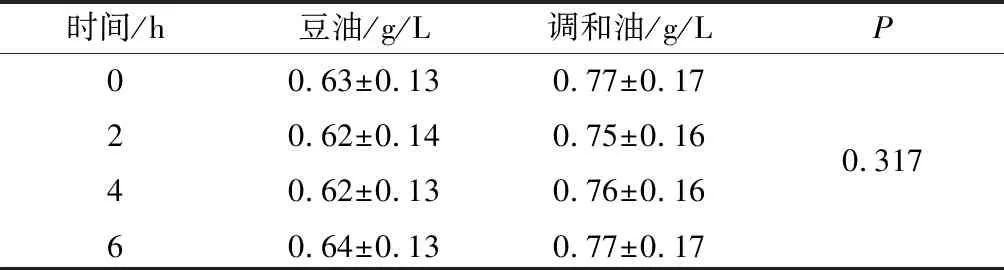

受试者餐后血清Apo B水平变化见表8,经重复测量资料的方差分析,受试者不同时间点血清Apo B水平间的差异有统计学意义,即血清Apo B水平随着测量时间的不同存在时间变化趋势(F=5.491,P=0.024);测量时间和组别无交互作用(F=1.025,P=0.317),2组油在受试者餐后血清Apo A1水平变化趋势的差异无统计学意义,尚不能认为2组油对受试者餐后血清Apo B变化趋势的影响存在差别。

表8 受试者餐后血清Apo B变化情况

2.2.7 受试者血清MDA水平的变化

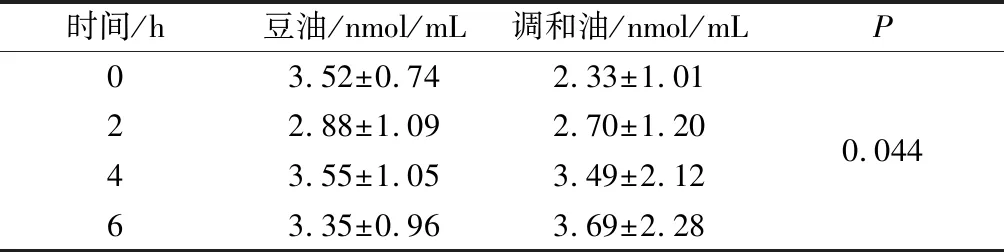

受试者餐后血清MDA水平变化见表9,经重复测量资料的方差分析,受试者不同时间点血清MDA水平间的差异有统计学意义,即血清MDA水平随着测量时间的不同存在时间变化趋势(F=4.083,P=0.011);测量时间和组别存在交互作用(F=2.882,P=0.044),即2组油对受试者的餐后血清MDA水平的变化趋势的影响不同,调和油组曲线下增加的面积为4.42 nmol/mL.h,大豆油组曲线下减少的面积为1.39 nmol/mL.h,可认为调和油组血清MDA水平明显高于大豆油组。

表9 受试者餐后血清MDA变化情况

研究表明,餐后血脂异常与动脉粥样硬化的发生发展密切相关,甚至有学者认为餐后阶段是致动脉粥样硬化的关键时期[14],因此餐后脂代谢状态愈发为人们所关注。既往观念认为,棕榈油由于其饱和脂肪酸含量较高,人体摄入之后易增加动脉粥样硬化的发病风险;而大豆油凭借其高含量不饱和脂肪酸以及低廉的价格而更为被人们接受。此次研究表明,大豆调和油和纯大豆油相比,两者在餐后血清TC、Apo A1和Apo B水平的变化趋势均无明显差异。而在餐后血清TG方面,调和油在餐后2 h之后水平达到高峰,之后降低,6 h时低于大豆油,这与Song等[15]的研究里,其血清TG在4~6 h达到高峰不符,该现象可能与调和油在人体体内吸收代谢的过程有关,其具体机制还需进一步研究。而从2组的时间曲线下增加的面积来看,大豆油组血清TG时间曲线下增加的面积明显低于调和油,说明大豆油较调和油不易增加人餐后血清TG水平。LDL被认为与冠心病的发生呈正相关[16],本实验中,调和油LDL时间曲线下增加的面积为负值,而大豆油的时间曲线下增加的面积为正,说明调和油组的血清LDL水平明显低于大豆油组,即调和油的降LDL效果显著优于大豆油,其原因可能在于较大豆油而言,调和油较为合理的脂肪酸比例有助于维持血脂的均衡性,这也与棕榈油并不会增加患心血管疾病风险的研究相一致[17]。另一方面,由于大豆油富含的不饱和脂肪酸,相比于大豆调和油,其在HDL时间曲线下增加的面积明显高于调和油组,说明大豆油对HDL方面的效益优于调和油,这与前人研究一致[18,19]。在氧化应激方面,相比较大豆油,调和油组血清MDA水平随时间逐步增加,而大豆油在6 h已低于基线值,且调和油组MDA时间曲线下增加面积也明显大于大豆油组,可以看出调和油在抗氧化能力方面明显弱于大豆油,甚至有可能诱发机体氧化应激的失调。该结果可能与调和油中较高的饱和脂肪酸含量有关,动物实验表明,相比较于摄入以大豆油为主的多不饱和脂肪酸膳食,摄入棕榈油所含的饱和脂肪酸膳食的小鼠血清丙二醛的含量显著提高[20,21];但也有研究指出,饱和脂肪酸的摄入并不会导致氧化应激的失调,甚至能改善高血压患者的氧化损伤[22]。因此关于饱和脂肪酸对于氧化应激的水平的影响还需进一步研究。综合看来,大豆油与棕榈油的调和油对人餐后血脂有利有弊,作为一种新的食用调和油,仍需进一步研究。

3 结论

相比较于大豆油,大豆油与棕榈油的调和油(0.9∶1)对人体餐后血脂水平有利有弊,作为一种新的调和油仍需进一步研究。