乡村振兴背景下乡村发展综合评价及类型识别研究

韩欣宇 闫凤英

摘要:党的十九大决定“实施乡村振兴战略”,着力破解城乡发展不平衡与乡村发展不充分问题,促进城乡融合,解决“三农”问题。针对乡村发展的现状特征与变动趋向,开展村庄尺度乡村发展水平评价及类型识别研究,对于厘清乡村发展的内部差异与多元趋向,助力乡村振兴意义重大。研究采取“发展-重构”综合评价方法对山东省淄博市昆仑镇进行实证研究,通过选取与生产、生活和生态功能相关的数据指标,分别建构村庄发展度与重构度评价指标体系,进而运用因子分析法提取二者的公因子并计算综合评价得分,二维组合聚类评价结果后提出发展度高-重构度高、发展度高-重构度低、发展度低-重构度高和发展度低-重构度低4种一级发展类型,及其呈现的“热点-过渡-冷点”圈层分布特征。在此基础之上,运用系统聚类方法逐类分析一级发展类型村庄,依据因子特征与现场调研情况进一步识别出城镇集聚型、村庄集聚型、均衡稳定型、生产收缩型、生活收缩型、生产衰退型与生态衰退型7个二级发展类型,明确各类村庄发展的特征与需求。基于上述分析,提出优化镇村空间格局和城乡产业分工促进区域城乡融合,以及立足村庄发展需求施行要素差异化供给的策略建议,以期提高乡村可持续发展能力。

关键词 乡村振兴;城乡融合;乡村发展;类型识别;发展度;重构度

中图分类号 TU982.2

文献标识码 A文章编号 1002-2104(2019)09-0156-10DOI:10.12062/cpre.20190506

作为区域发展的重要内容,乡村发展与振兴始终是国家关注的重点。自2002年党的十六大提出统筹城乡发展战略以来,我国相继部署新农村建设、美丽乡村、新型城镇化和城乡一体化等宏观战略,解决“三农”问题,缩小城乡差距。2017年,十九大报告进一步提出“农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题”,决定“实施乡村振兴战略”破解城乡发展不平衡与乡村发展不充分问题,补齐全面建成小康社会的乡村短板。在此背景下,乡村振兴的顶层设计推动城乡资源要素交换与配置方式革新。其一是建构城乡融合发展机制体制,特别是发挥空间规划统筹区域发展的重要作用[1],探索支撑城乡一体化和区域资源整合的技术方法,促进城乡要素平等交换与均衡配置;其二是积极引导外部资源要素回流,改善地域发展的机会与条件,激活乡村发展的内生动力。因此,面对当前日益开放的城乡系统和量大面广的乡村单元,开展乡村发展水平评价及类型识别研究,有助于把握乡村发展的多元趋势与需求差异,制定差异化的发展策略,保障乡村振兴战略的实施。

1 文献综述

乡村是社会、经济、资源与环境等相互联系、相互作用下形成的复杂地域系统[2]。受外部环境条件与内部要素组织的影响,乡村系统的演进将因要素、结构与功能重组呈现迥异的特征[3]。Cloke等[4-5]最早提出构建乡村性指数(Rurality Index),通過选取人口、就业、交通、区位等指标数据,综合分析乡村地区的发展水平和类型。此后,诸多学者尝试优化乡村性评价的内容与方法[6-7],完善乡村地域发展特征与类型识别的分析框架[8-9]。在分析方法上,相关研究由单一的线性求和[4,10]拓展至定量与定性综合[11-12];研究范围则由早期的县域评价单元为主,逐渐聚焦于微观地域空间和特定的人群[13-14]。如Gulumser等[15]运用主成分分析与聚类分析方法,在降维处理乡村性评价指标体系的基础上,聚类归纳核心特征相似的地域类型;Liang等[16]发现微观尺度下佛罗里达州乡村性的空间分布与罹患癌症风险存在一定相关性,可为缩小城乡居民的健康差异提供参考。此外值得注意的是,后期快速推进的城市化、工业化不断冲击广大乡村的乡村性[17-18],自然田园风貌[19]、乡村生活方式[20]等承载的社会功能愈发重要[13,21]。受其影响,国外政府部门和机构普遍利用乡村性评价方法,研判区域乡村发展的特征与潜力,辅助相关政策的制定与资源分配[22-23],解决乡村发展边缘化问题[24]。

借鉴国外乡村性与乡村发展评价的研究思路与方法,国内早期研究主要通过建构评价地域发展状况的指标体系与分析模型,研究乡村发展的实质与要点[25-26]、典型类型与模式[27]、演进格局与机制[28-29]等问题。近年来,学界对乡村发展问题持续关注,特别是从保障乡村振兴分类施策的目标出发,形成了诸多有关乡村发展特征评价与类型识别的研究[30]。其中,大量研究采取多因素综合评价方法,研究案例地区乡村发展的类型、模式和机制等内容。如谭雪兰等[31-32]从经济水平、粮食生产、社会保障和生态旅游等方面建构乡村多功能评价模型,运用函数模型法、空间集中度等方法分析长株潭地区乡村空间功能的分异特征、类型划分与形成机制;李贵才等[33]利用主成分分析、聚类分析方法处理广州市域村庄的社会经济与土地利用数据,发现不同发展类型村庄呈圈层分布结构,且形成渐变、突变和惰性三种演进模式;龙冬平等[34]基于镇域尺度评价不同时期陕西省高陵县的乡村发展水平,结合多元线性回归分析结果提出包括新型工业化、新型城镇化和农业现代化的乡村发展驱动模型。张挺等[35]根据乡村振兴的总体要求构建乡村建设成效评价指标体系,运用结构方程模型明确不同指标间的影响关系,归纳乡村建设的实施路径。部分研究则采取定性分析方法,从建设目标[36]、发展模式[37]、社会结构[38]、产业经济[39]、资源禀赋[40]等把握乡村发展的突出性质,同样为开展相关研究提供了参考。

目前,乡村发展评价研究的内容不断丰富,研究方法呈系统化、多样化、复杂化趋势。但现有研究侧重从宏观区域视角揭示乡村发展的总体特征,缺乏由微观尺度入手剖析城乡系统演进对村庄发展形成的差异化影响。事实 上,村庄承载了村民日常的生产生活[41],具备生活、生产和生态的综合功能,是施行多元建设策略的组织主体。基于村庄尺度评价乡村发展水平,有助于客观反映社会经济发展的现状特征与实际问题[42],保障乡村各项建设因地制宜、精准施策。综上,本文充分借鉴既有研究内容与方法,选取山东省淄博市昆仑镇为实证研究对象,探索乡村发展水平评价及类型识别的思路与方法,揭示不同类型村庄发展特征和需求差异,为优化城乡资源配置、科学编制乡村规划和实施乡村管理提供参考。

2 研究思路与数据来源

2.1 研究思路

从系统科学的角度来看,“城”与“乡”是构成复杂人居系统的两大子系统,二者间广泛的物质能量交换与系统内部构成要素的非线性作用,共同推动系统跨越稳定阈值,达成新的平衡状态。乡村发展则可视为地域系统在自身离散作用下,重新架构结构与功能,优化构成要素组织方式的动态演进过程[43]。所以乡村发展应是由自然、社會、经济等多要素变动引发的系统整体转型,具体表现为在新型城乡关系、工农关系的建构过程中,乡村社会经济发展水平逐步提高的同时,地域社会形态、经济形态、空间格局等结构不断优化。在内容上乡村发展包括经济总量积累与社会经济结构优化两部分,是地域社会经济长期运行与阶段性重构的统一过程。长时间段的发展是重构发生的前提与动因,一定时期内的重构活动则是对发展演进的即时反馈[44]。据此,本文提出从发展与重构两方面把握乡村发展的整体特征与内部差异,其中发展度评价的目的是厘清现状特征,衡量长期发展中村庄在社会、经济、文化和资源等方面的综合积累;重构度评价在于识别转型过程中要素组织的变动特征,主要是利用村庄人口、产业、就业等要素结构变化及其引发的土地利用方式的转变,研判村庄结构功能重构的综合效应。

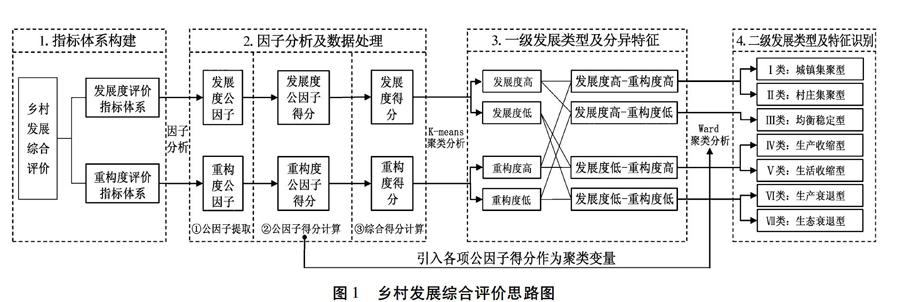

具体研究思路如图1所示:一是建构包括发展度与重构度的综合评价指标体系;二是采取因子分析法提取二者的公因子及其得分、权重,进而综合计算村庄的发展度与重构度得分;三是运用K-means聚类方法处理村庄的发展度与重构度得分,二维组合分析结果后划定发展度高-重构度高、发展度高-重构度低、发展度低-重构度高和发展度低-重构度低4种一级发展类型村庄,总结其空间分异特征;最后,引入各项公因子得分作为聚类变量,利用Ward聚类方法进一步提取二级发展类型村庄,并依据因子特征与调研情况归纳各类村庄发展的特征与需求。

2.2 区域概况与数据来源

淄博市属于山东省沿海经济开放区的重要城市,下辖的五区三县功能相对独立和完善,构成了独特的“组群式”城市格局。昆仑镇紧邻城市副中心,地处典型的城乡融合地带,面临着剧烈的发展转型与空间重构。2018年,全镇土地总面积99.8 km2,辖44个行政村,共计11.6万人,其中农业人口6.43万人。作为首批国家级特色小镇、省级百镇建设示范镇、市级试点中心镇,昆仑镇拥有发达的乡镇企业经济,打造了以机械制造、医药化工和陶瓷建材三大产业为主导的产业集群,深刻影响了地域产业结构和农民的就业活动。昆仑镇还被上位规划确定为区域重要产粮基地,其耕地与基本农田面积均位列全区第四位。 加之该镇地处泰沂山系北麓,高低起伏的丘陵自镇域西南向东北过渡为河谷平原,进一步丰富了村庄的类型。

本研究所需数据包括矢量数据和统计调研数据两部分。其中,矢量数据主要利用ArcGIS软件对《昆仑镇土地利用总体规划图(2006—2020)》进行矢量化处理,获得44个行政村的相关数据。所需的社会经济数据中,人口规模、人均收入、土地利用、设施配套等统计数据,整理自《淄川区统计年鉴》《淄博市昆仑镇总体规划(2011—2030)》《淄博市昆仑镇土地利用总体规划(2006—2020)》和《淄博市淄川区乡村建设规划(2017)》等文献资料;村庄的空废化、老龄化、兼业水平、迁居意愿等数据,采取问卷调研和现场勘查方式收集。

3 指标体系建构与分析方法

3.1 指标体系建构

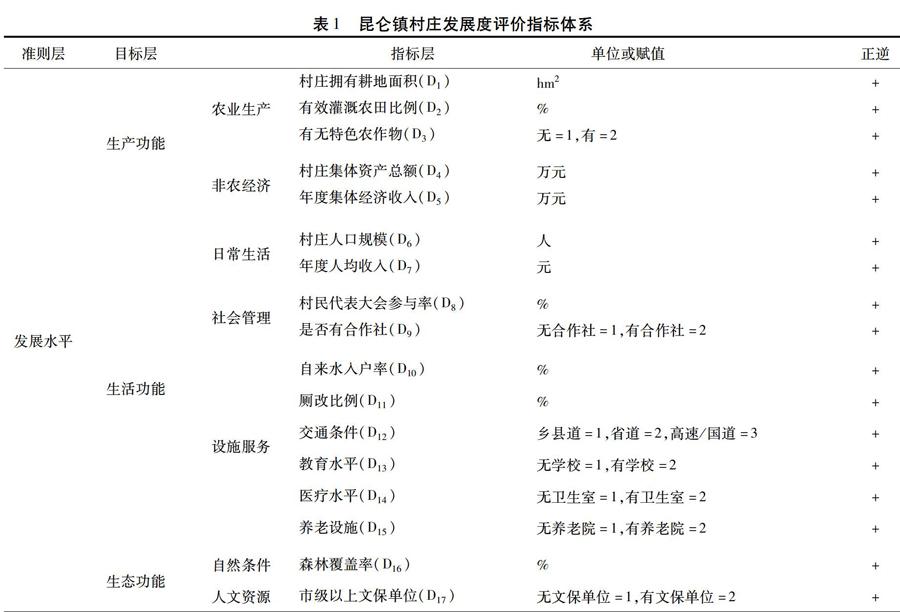

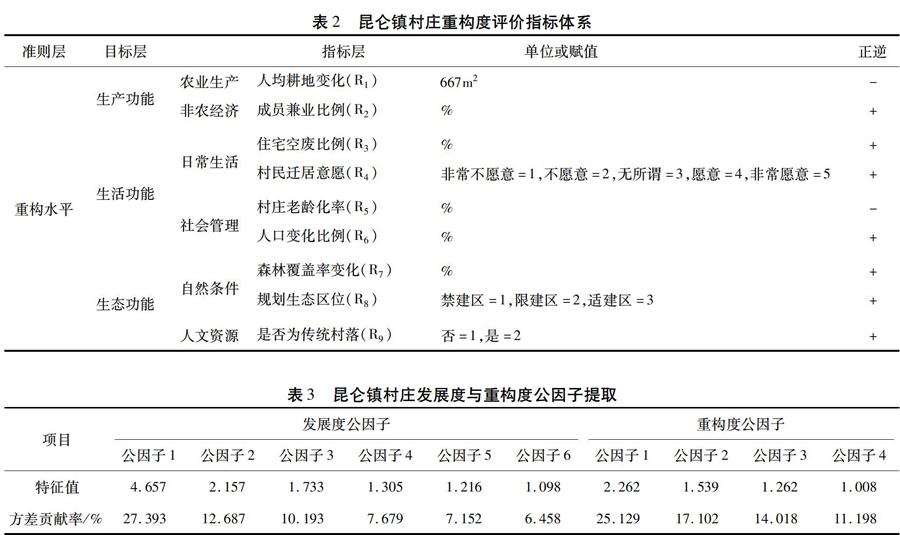

按照科学性、比较性和可获得性原则,结合国内外研究成果[31,45-47]及昆仑镇的现实情况,选择与乡村生产、生活、生态功能密切相关的指标,分别建构发展度(见表1)与重构度(见表2)评价指标体系。发展度评价包括17项反映村庄长期发展积累与现状的静态描述指标;重构度评价涉及9项表征现阶段村庄要素组织与功能变动的动态演进数据。

3.2 因子分析与数据处理

由于表征乡村发展水平的变量较多且彼此间具有一定联系,研究运用因子分析法提取概括原有变量大部分信息的公因子,进而一方面依据不同村庄的公因子得分,揭示村域尺度村庄发展的类型差异;另一方面利用发展度与重构度综合得分,归纳区域层面乡村发展的空间分异特征。

3.2.1 公因子提取

综合评价乡村发展水平时,部分评价指标直接利用统计调查数据,部分采取定性分级方法赋值,需利用极值法对不同量纲的指标数据进行标准化处理。然后运用SPSS软件检验对标准化数据进行因子分析的可行性。其中,发展度评价指标的KMO值为0.639,Bartlett球形检验P值为0.000;重构度的KMO值为0.552,Bartlett球形检验P值为0.012,均符合因子分析条件(KMO值>0.5,P值<0.05)。最后,根据因子提取原则(即特征值>1),确定6项发展度评价公因子与4项重构度公因子,及其特征值、方差贡献率(见表3)。为了提高公因子对村庄发展特征的解释力,对其载荷值矩阵进行因子旋转,得到扭转荷载矩阵(见表4、表5)。由计算结果可知,发展度评价的公因子1在D7、D12、D11上有较大荷载,表征村庄的经济水平与区位条件,可命名为“经济建设因子”;公因子2在D6、D1、D4上具有较大荷载,综合反映社会经济发展的水平与规模,可命名为“村庄规模因子”;公因子3在D10、D3、D16上具有较大荷载,说明 因子值越大村庄配套建设与公共服务的水平愈高,可命名为“公共服务因子”;公因子4在D2、D13、D5上具有较大荷载,反映产业建设对村庄发展的支撑作用,可定义为“产业发展因子”;公因子5 在D8、D17、D9上具有较大荷载,反映村庄社会生活的组织水平与服务能力,可定义为“社会组织因子”;公因子6在D15、D14上具有较大荷载,反映村庄医疗养老设施的建设状况,可定义为“社会保障因子”。而在重构度评价中,公因子1在 R5、R2、R6、R4上具有较大荷载,综合反映村庄人口的规模、年龄、就业等情况,可定义为“人口变动因子”;公因子2在R1、R8上具有较大荷载,体现近期村庄建设的进程和约束条件,可定义为“开发建设因子”;公因子3仅与R9的相关性最强,可定义为“传统风貌因子”;公因子4在R3、R7上具有较大荷载,说明村庄发展中存在生态环境良好,但面临人口外流增加的人地关系,可定义为“土地利用因子”。上述公因子列式可见表6。

3.2.2 公因子得分计算

昆仑镇村庄各项公因子的得分,可通过累加其每一项指标因子得分系数(见表4、表5)与数据标准化值的乘积获得。

Fin=Pin1Xi1+Pin1Xi2+…+PinjXij,(n=1,2,3…m)(1)

式中,Fin为i村第n项公因子得分,Pinj为i村第n项公因子中第j项指标的因子得分系数,Xij为i村第j项指标的标准化值,j为评价指标数量,m为公因子数量。

3.2.3 综合得分计算

利用昆仑镇各村的公因子得分,采取多指标加权综合方法分别计算村庄发展度与重构度的综合得分。计算公式为:

Si=∑mn=1Wn×Fin(2)

式中,Si為i村的发展度或重构度得分,Fin为i村第n项公因子分值,Wn为第n项公因子的权重系数,是其特征 值与全部公因子特征值之和的比值。

4 结果分析与类型识别

4.1 一级发展类型及分异特征

按照公式(2)计算得到昆仑镇44个村庄发展度与重构度得分,而后运用K-means聚类算法分析评价结果,二维组合后确定“发展度高-重构度高”(H-H型)、“发展度高-重构度低”(H-L型)、“发展度低-重构度高”(L-H型)和“发展度低-重构度低”(L-L型)4种一级发展类型村庄(见表7)。录入分析结果后发现,各类村庄空间分异特征显著,大致呈“热点-过渡-冷点”的圈层结构(见图2)。

作为镇域发展热点的H-H型村庄包括3个(6.8%)村庄,集中分布在东部镇政府驻地大昆仑村及其周边的聂村,以及镇西原属于磁村镇镇区的磁村,具有城乡联系紧密、人口相对集聚、非农经济发达、配套设施完善和区位交通便利等特征。作为镇域发展冷点的L-L型村庄涉及30个(68.2%)村庄,除少量紧邻发展热点地区外,绝大部分位于发展条件较差的镇域边缘。在热点与冷点地区之间,存在10个(22.7%)L-H型村庄和1个(2.3%)H-L型村庄。前者数量较多,集中分布在发展热点村庄的外围;后者数量最少,仅以“飞地”形式散布在镇域内。

4.2 二级发展类型及特征识别

不同发展度和重构度组合形成的多元发展类型,反映了乡村资源要素配置与利用的差异。基于上述一级发展类型的划分结果,运用Ward系统聚类方法逐类分析由式(1)求得的公因子得分,从而将昆仑镇村庄进一步细分为7个二级发展类型(见图3、表8)。

Ⅰ类:城镇集聚型村庄。该类村庄包括大昆仑、磁村2个村庄。其发展度中经济建设、村庄规模、产业发展、社会保障因子,以及重构度中人口变动、开发建设、土地利用因子得分均较高,说明该类村庄属于区域城镇化、工业化中心,劳动力、土地、资金等生产要素的集聚不断增强地区发展动力。一方面,此类村庄发挥经济发达、人口密集、设施完善等优势条件,持续吸引周边农村人口集聚,实现就地就近城镇化发展;另一方面,伴随着农业经济地位持续降低,村民逐步适应现代城镇生活,尤其是“村改居”项目的建设迅速改变村庄的原有面貌。例如镇政府驻地的大昆仑村,通过建设桃花山西街生活区,大量迁入旧村中不再从事农业生产的村民,有效改善农户的生活质量与水平。但值得注意的是,上述现象容易产生新村旧村并立的问题,降低土地利用效率。

Ⅱ类:村庄集聚型村庄。昆仑镇中位于镇区东侧的聂村属于此类村庄。其发展度中经济建设、公共服务、社会组织因子与重构度中人口变动、开发建设因子得分较高,但发展度中村庄规模、产业发展因子得分偏低,说明此类村庄虽然保持着传统的聚落结构与形态,但良好的经济建设水平不断推动地区社会经济转型。具体而言,该村主要发挥区位交通优势,利用镇区外溢要素培育化工、建材、机械等产业,进而将部分企业收益反哺村庄建设,促进村庄更新和社区建设,营造现代生活氛围。然而非农经济建设大量挤占农业生产空间,衍生出农业基础薄弱、产业结构不尽合理等问题。

Ⅲ类:均衡稳定型村庄。昆仑镇中发展水平高且重构度低的村庄仅有苏王村。它的特点是社会组织、经济建设、村庄规模、产业发展、人口变动因子得分均较高,公共服务、土地利用因子得分为负,说明经过长期发展,村庄在拥有良好社会经济基础的同时,也面临着结构功能的调整与优化。相较于其它村庄,苏王村的发展具有以下特征:第一,城乡分工强化村庄生活载体的职能。苏王村紧邻区域交通性干道,与北侧城区和南侧镇区联系便捷。村民既可留居村中务农,又能就近前往城镇就业,实现了城与乡、工与农的协调。所以苏王村的重构数据出现兼业比重高,但农地撂荒、住宅空废水平较低的情况。第二,规模效益加快村庄配套服务设施建设。苏王村人口规模位列全镇第二,奠定了村庄以微更新方式完善配套、改善生活的发展思路。因此,该村的道路硬化、旱厕改造、自来水入户等建设情况较好,环境综合整治成果显著,村民的迁居意愿不强。

Ⅳ类:生产收缩型村庄。该类村庄包括小昆仑、北小庄、东龙角、南石村、奎二村5个村庄,因子特征呈现发展度中产业发展、社会保障因子与重构度中人口变动、开发建设因子的得分超过全镇平均水平,但村庄规模、社会组织、土地利用因子呈负相关关系,说明此类村庄综合发展水平不高,人口、资金、土地等存量资源不足日益成为阻碍社会经济良性运行的主因。相关数据显示,此类村庄往往在耕地规模有限、集体经济薄弱的情况下,面临着人均耕地快速下降、农宅空废现象严重等问题。例如耕地、人口规模尚不足大村十分之一的北小庄村,为拓展经济收入来源主动承建原属于磁村的工业园区,形成了“小村庄,大园区”的聚落格局。伴随大量工业项目进驻,该村近6年来人均耕地面积减少了0.18亩,劳动力兼业比例超过40%,农业基础动摇引发劳动力外流,严重干扰了正常的生产生活秩序。

(編辑:刘照胜)

参考文献

[1]孙施文. 重视城乡规划作用,提升城乡治理能力建设[J]. 城市规划, 2015(1):86-88.

[2]刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018,73(4):637-650.

[3]龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构[J]. 地理学报, 2017,72(4):563-576.

[4]CLOKE P J. An index of rurality for England and Wales[J]. Regional studies, 1977,11(1):31-46.

[5]CLOKE P, EDWARDS G. Rurality in England and Wales 1981: a replication of the 1971 index[J]. Journal of the Regional Studies Association, 1986,20(4):289-306.

[6]HARRINGTON V, DAN O D. Rurality in England and Wales 1991: a replication and extension of the 1981 rurality index[J]. Sociologia ruralis, 1998,38(2):178-203.

[7]WOODS M. Rural geography: processes, responses and experiences in rural restructuring[M]. London: Sage, 2005.

[8]WOODS M. Government, advocating rurality the repositioning[J]. Journal of rural studies, 1998,14(1):13-26.

[9]WOODS M. Performing rurality and practising rural geography[J]. Progress in human geography, 2010,6(6):835-846.

[10]CLOKE P. Changing patterns of urbanization in rural areas of England and Wales, 1961—1971[J]. Regional studies, 1978,12(5):603-617.

[11]PINI B. Focus groups, feminist research and farm women: opportunities for empowerment in rural social research[J]. Journal of rural studies, 2002,18(3):339-351.

[12]STEPHENSON W. The study of behavior: Q-technique and its methodology[M]. Chic-ago: University of Chicago Press, 1953.

[13]HIDLE K, CRUICKSHANK J, NESJE L M. Market, commodity, resource and strength: logics of Norwegian rurality[J]. Norwegian journal of geography, 2006,60(3):189-198.

[14]PRIETO-LARA E, OCANA-RIOLA R. Updating rurality index for small areas in Spain[J]. Social indicators research, 2010,95(2):267-280.

[15]GULUMSER A A, BAYCAN-LEVENT T, NIJKAMP P. Mapping rurality: analysis of rural structure in Turkey[J]. International journal of agricultural resources, governance and ecology, 2009(8):130-157.

[16]LIANG M, JUE Y, GUANGRAN D. Mapping rural-urban disparities in late-stage cancer with high-resolution rurality index and GWR[J]. Spatial and spatio-temporal epidemiology, 2018,26:15-23.

[17]KITCHIN R, THRIFT N. International encyclopedia of human geography[M]//HALFACREE H. Rurality and post-rurality. Amsterdam: Elsevier, 2009:449-456.

[18]URRY J. Localities, regions and social class[J]. International journal of urban and regional research, 1981,5(4):455-473.

[19]LANE B. What is rural tourism[J]. Journal of sustainable tourism, 1994,2(1-2):7-21.

[20]RYE J F. Rural youths images of the rural[J]. Journal of rural studies, 2006,22(4):409-421.

[21]HALFACREE K. Locality and social representation: space, discourse and alternative definitions of the rural[J]. Journal of rural studies, 1993,9(1):23-37.

[22]MARSDEN T, LOWE P, WHATMORE S. Rural restructuring: global processes and their responses[M]//MORMONT M. Who is rural? or, how to be rural: towards a sociology of the rural. London: David Fulton, 1990.

[23]BOGDANOV N, MEREDITH D, EFSTRATOGLOU S. A typology of rural areas in Serbia[J]. Economic annals, 2008,53:7-29.

[24]GALLUZZO N. An analysis of ruraltiy index in Romanian countryside by a quantitative approach[J]. Trakia journal of sciences, 2018(2):134-139.

[25]张小林. 乡村概念辨析[J]. 地理学报, 1998(4):79-85.

[26]周华, 王炳君. 江苏省乡村性及乡村转型发展耦合关系研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013,23(9):48-55.

[27]龙花楼, 刘彦随, 邹健. 中国东部沿海地区乡村发展类型及其乡村性评价[J]. 地理学报, 2009,64(4):426-434.

[28]张荣天, 张小林, 李传武. 基于县域尺度的江苏省乡村性空间格局演变及其机理研究[J]. 人文地理, 2013,28(2):91-97.

[29]陈阳, 李伟芳, 马仁锋, 等. 浙江省乡村性空间分异及其影响因素分析[J]. 经济地理, 2014,34(12):133-139.

[30]刘华芹. 类型学视角:城镇化进程中的农村社区分化和乡村振兴重点[J]. 河北学刊, 2019,39(1):167-173.

[31]谭雪兰, 于思远, 陈婉铃, 等. 长株潭地区乡村功能评价及地域分异特征研究[J]. 地理科学, 2017,37(8):1203-1210.

[32]谭雪兰, 安悦, 蒋凌霄, 等. 长株潭地区乡村多功能类型分异特征及形成机制[J]. 经济地理, 2018,38(10):80-88.

[33]李贵才, 朱倩琼, 刘樱, 等. 广州市乡村发展类型及演化模式[J]. 地域研究与开发, 2018,37(4):156-161.

[34]龙冬平, 李同昇, 于正松, 等. 基于微观视角的乡村发展水平评价及机理分析——以城乡统筹示范区陕西省高陵县为例[J]. 经济地理, 2013,33(11):115-121.

[35]张挺, 徐艳梅, 李河新. 乡村建设成效评价和指标内在影响机理研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2018,28(11):37-46.

[36]韩俊. 乡村振兴要循序渐进地撤并一批衰退村庄[J]. 农村工作通讯, 2018(7):52.

[37]董越, 华晨. 基于经济、建设、生态平衡关系的乡村类型分类及发展策略[J]. 规划师, 2017,33(1):128-133.

[38]贺雪峰. 农民行动逻辑与乡村治理的区域差异[J]. 开放时代, 2007(1):105-121.

[39]朱纪广, 李小建, 王德, 等. 传统农区不同类型乡村功能演变研究——以河南省西华县为例[J]. 经济地理, 2019,39(1):149-156.

[40]郑风田, 杨慧莲. 村庄异质性与差异化乡村振兴需求[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2019,40(1):57-64.

[41]李裕瑞, 刘彦随, 龙花楼. 黄淮海典型地区村域转型发展的特征与机理[J]. 地理学报, 2012(6):771-782.

[42]李小建, 周雄飞, 郑纯辉. 河南农区经济发展差异地理影响的小尺度分析[J]. 地理学报, 2008(2):147-155.

[43]雷振东. 整合与重构: 关中乡村聚落转型研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2009.

[44]韩欣宇. 城乡统筹背景下乡村住区发展与空间重构研究[D]. 天津: 天津大学, 2019.

[45]范少言, 趙玉龙. 村域尺度乡村发展水平评价及特征——以甘肃环县为例[J]. 开发研究, 2018(1):51-55.

[46]李冰清, 王占岐, 张利国, 等. 基于集聚发展路径的农村居民点空间重构研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2018,28(11):47-55.

[47]李智, 张小林, 李红波, 等. 基于村域尺度的乡村性评价及乡村发展模式研究——以江苏省金坛市为例[J]. 地理科学, 2017,37(8):1194-1202.

Research on the comprehensive evaluation and types recognition of ruraldevelopment under rural revitalization

HAN Xin-yu YAN Fen-ying

(School of Architecture, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract The report of 19th CPC National Congress puts forward rural revitalization strategy, which bridges the gap between city and country in order to promote urban-rural integration, and solves inadequate development in rural areas and ‘Sannong problem. According to the present characteristics and changing trend of rural development, it is essential to evaluate and recognize the development type of different villages, which will contribute to cope with rural multi-development tendency and promote the rural revitalization. Taking the town of Kunlun in Shandong Povince as an example, this paper chooses data of functions of ecology, production and living to construct relevant indexes and utilizes the comprehensive assessment method to estimate the degree of development and reconstruction in each village, which is called ‘development-reconstruction system. Firstly, the factor analysis is adopted to extract common factors and calculate their comprehensive score of these villages. Through cluster analysis for the score above, four primary types and their ‘hot-transition-cold circle structure are proposed, including ‘high-high, ‘high-low, ‘low-high and ‘low-low. Secondly, system clustering method is used to recognize seven secondary types depending on the primary types, including ‘town convergency type, ‘rural convergency type, ‘balanced type, ‘production retraction type, ‘living retraction type, ‘production recession type, and ‘ecology recession type, and distinguish their development characteristics and demands according to the common factors and local research. Finally, the corresponding strategies are put forward to enhance the capability for sustainable development, including promoting urban-rural integration by optimizing town-village spatial pattern and urban-rural industrial division, and improving supplying level of elementary sources aimed at the diversity requirement of village development.

Key words rural revitalization; urban-rural integration; rural development; types recognition; development degree; reconstruction degree