京剧行当歌唱颤音基频波动与呼吸信号的关系再探①

——以七个京剧演员的唱腔为例

韩启超

一、前 言

颤音(Vibrato)被认为是歌唱或乐器中最具表现力的美学特征之一,在声学上被界定为“基频长时间有规则的波动”。卡尔·西肖尔(Carl Seashore)认为其不仅仅是音高的波动,良好的自然颤音一般都伴随着音量和音色的同步波动,各种因素以一定的幅度和速率波动,从而使乐音听起来流畅柔和、丰满圆润,更加悦耳。②显然,西方学者认为颤音是理解音乐审美特征形成、破解人声和器声发声机制的重要途径。自1938年西肖尔率先从声学角度分析音乐的颤音开始③,迄今为止,西方学者已经发表了近千篇有关歌唱和乐器颤音的学术论文,不仅积累了丰富的学术成果,还构建了科学的研究方法和实验手段。

但,国内学者对于人声歌唱颤音的研究相对较少,除了部分语言学者探索过各地方言中的颤音之外,真正以歌唱颤音为研究对象的文献仅有20余篇。其研究内容更多的是从歌唱发声的角度,进行经验式的介绍,或直接转引国外文献和实证数据,强调歌唱颤音的训练是声乐教学最重要的一个方面,可以根据它的效果来评价歌者的嗓音质量;④很少真正地从声学角度去展开实证性研究,甚至部分学者对颤音概念及其形成原因的解释都存在一定的错误。

戏曲是中国传统音乐文化的典型代表,京剧是我国的国粹,其发声经验的总结也是我国民族声乐的重要研究内容之一。但在当前学界倡导构建中国特色音乐话语体系的大背景下,国内学者极少从自然科学的角度来研究中国传统戏曲艺术,尤其是针对具有典型特征和独特魅力的京剧颤音艺术。目前能看到的、具有代表性成果主要有董理、孔江平从语言声学的角度分析了昆曲闺门旦颤音的嗓音特征,包括闺门旦颤音基频特征、颤音波动周期、演唱颤音时声带的变化(接触商和速度商)、颤音的发声类型等方面。⑤笔者曾撰文探讨京剧颤音的声学特性问题,提出京剧颤音在速度、振幅、规则性、波形、频谱五个方面具有显著规律。⑥另外,舒同林也从演唱的角度介绍了京剧颤音发声的特点,即这种行腔是借助丹田气的作用,形成一个颤动的腹压,将胸腔产生的气息经声带(喉腔),形成一种“提着气”的“波浪音”。⑦汪人元将京剧颤音分为小颤、大颤、快颤、慢颤等不同类型,并强调其作为京剧旋律性润腔的主要方式之一,具有“达意”“表情”“美听”“风格”“韵味”五个功能。⑧

纵观中国古代戏曲文献和艺人的歌唱表演经验、戏曲谚诀,专门论及戏曲颤音的也极少。元代燕南芝庵在《唱论》中有“凡歌一声,声有四节:起末,过度,揾簪,攧落”⑨的说法,其中,“揾簪”就包含有颤音之装饰润腔意味。清代《顾误录》“做腔”条也提出“擞声”概念,因具有“抖擞震颤之意”,后人常将其纳入颤音范畴,其文曰:“曲之擞处,最易讨好。须起得有势,做得圆转,收得飘逸,自然入听。最忌不合尺寸,并含混不清,似有如无,令人莫辨。即善于用擞者,亦不可太多,多则数见不鲜矣。”⑩俞振飞先生对此概念和内容进一步解读,强调这是昆曲的一种腔格,所谓“迟其声而撮之”。⑪

当代学者将戏曲中的颤音归为“润腔”内容之一,或称之为音高式润腔,最代表性的是董维松、沈洽、王耀华等前辈,认为这是最自然的润腔,兼具生理性与心理性,不仅起到装饰唱腔旋律的作用,而且还有正字、表情的作用。从更广泛的意义上来说,也是中国传统音乐的重要特征,是构成中国民族音乐风格和特色的标志之一。⑫

从嗓音发声的基本原理来看,呼吸是发声的重要动力基础,颤音则是通过口腔的气流振动带动声带的颤动,产生周期性的音高和能量变化,这说明歌唱颤音与呼吸之间必然有着密切关系。国内外部分学者也对歌唱颤音与呼吸的关系进行了分析和解读,如生理学家威廉·文纳认为,颤音的产生,从音高的变化来说,最直接的来源应该是喉的环甲肌的周期性运动,肌肉电图行迹也证明了这一点。⑬谢瑾认为,从发声方法看,颤音是在气息作用下由声带、共鸣腔等共同引发的颤动的乐音。⑭施国新认为,音强为主的颤音主要依靠腹部肌肉与横膈膜之间的配合和控制,在呼吸肌肉群的作用下,变化声门下的气流压力的速率,以正确的颤动速率有规律地改变音强幅度,从而获得如同气鸣乐器颤音的效果。所以,改变声门下的气流压力的速率是控制音强波动幅度的关键。⑮范义付指出歌唱时要形成良好的颤音需要具备五个条件,其中四个与呼吸相关。如呼气和吸气肌肉群在歌唱中须有稳健并能灵活变化的平衡用力状态;喉头须是打开而放下的,能抵挡住气息向上的冲击力,给予产生周期性波动的环甲肌一个平稳的工作环境;气息和声带须有一个协调的声气结合状态;歌唱要遵循气息对抗紧张,喉外肌等以上部分松弛的规律。⑯也有学者认为歌手主要是通过气息调控发音器官产生基频及其微小差频获得音量起伏,发出饱满流畅的颤音。⑰

综上,颤音是歌唱声学研究的重要对象,也是中国传统戏曲的重要特征之一,其发声与呼吸具有密切关系。在前人对歌唱颤音与呼吸的关系论述中,除了个别学者(如美国威廉·文纳是通过肌肉电图行迹展开研究)进行生理、声学的实证分析之外,更多学者的研究是一种理论上、经验式的描述,很难让读者直观理解二者之间具体存在何种关系?从嗓音声学信号与呼吸生理信号之间关系来说是一种正相关还是负相关,都无从知晓。由此,笔者试图以京剧行当歌唱为例,利用现代化的声学、生理实验仪器来直观地分析、解读颤音与呼吸之间的关系,并探讨其原因。

二、方 法

信号采集对象为中国京剧院、中国戏曲学院的知名京剧演员,其中青衣2人,小生、老生、老旦、净(大花脸)、丑(小花脸)各1人。要求每个演员演唱3—5段自己最擅长的、具有不同情绪的代表唱段,从而通过相关软件检录出符合要求的颤音样本。⑱

嗓音信号和语音信号均同步在专业的录音室内拾取完成,混响时间约为0.3秒。音频信号(Voice Signals)通过索尼驻极体电容式麦克风采集。电声门信号(Electroglottograph Signals)通过电声门仪器(荷兰,型号:7050)采集,数字化为20kHz(16bit)。呼吸信号(Breath Signals)通过呼吸感应仪(MLT1132 Piezo Respiratory Belt Transducer, ADInstrument)采集,呼吸带分别放置在胸部、腹部,两路呼吸信号被记录在分离的轨道上,并通过“Power Lab”和“Lab Chart”系统进行预处理。颤音样本的提取和分析是通过“Sound swell Core Signal Workstation 4.0”(Saven Hitech, Sweden)软件来完成,呼吸信号则是通过“Sopran”程序(KTH, Sweden)分析,各参数之间的相关性是通过“SSPS”(Statistical Product and Service Solutions V 17.0)和“EXCEL”自编程序进行计算。通过呼吸感应仪采集的呼吸信号可以反映嗓音发声动力变化状况,这些信号通过相关程序的处理,可以转换为系列数据,与胸骨位移变化、肺容积变化、膈膜运动方式一一对应,这也是本文研究的基础。

三、结 果

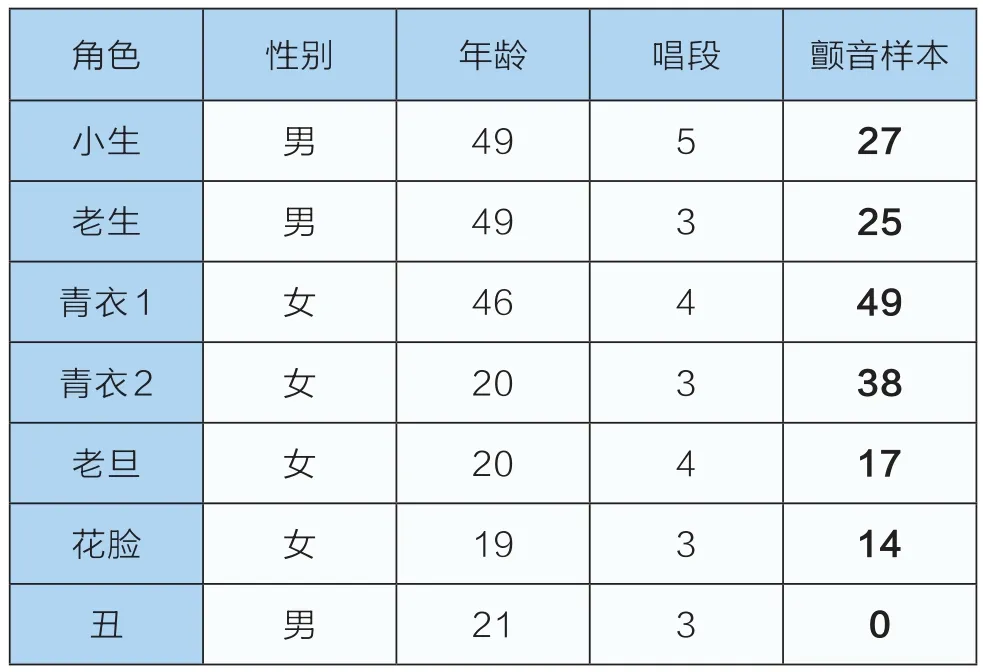

通过软件提取嗓音和呼吸参数,发现所采录的颤音段最多的是青衣,其次是老生、小生,而丑行演员所演唱的三段不同情绪的唱段中没有符合标准的颤音段(详见表1),这一结果符合我们对京剧行当唱腔的审美认知。青衣演员以悠长、柔美的唱腔为主,而丑行常常是简洁、凝练的行腔语言和说白,很少有长段的抒情叹吟。

表1 京剧四个基本行当演员的年龄、性别、唱段和颤音样本数目

初步对这些颤音样本进行声学分析,发现它们的平均颤动速度是3.69Hz(标准误差是0.72),总体颤动频率的区间在2.36Hz—6.25Hz;平均振幅是0.62半音,总体振幅区间是0.18半音—1.36半音;颤音的波形特征与正弦波相距甚远,在每一个颤音循环中,从波谷到波峰的时长总是大于从波峰到波谷的时长,而且多数颤音样本中的完整波形常常随着时间的延展而越来越小。⑲

将小生、老生、青衣、老旦、花脸演唱中的170个颤音段的声学特性与演员在演唱时的呼吸信号进行相关性分析,发现二者之间存在着相当复杂的关系,并非我们所理解的、单纯的是肺部气流冲击声带,导致环甲肌进行周期性运动。

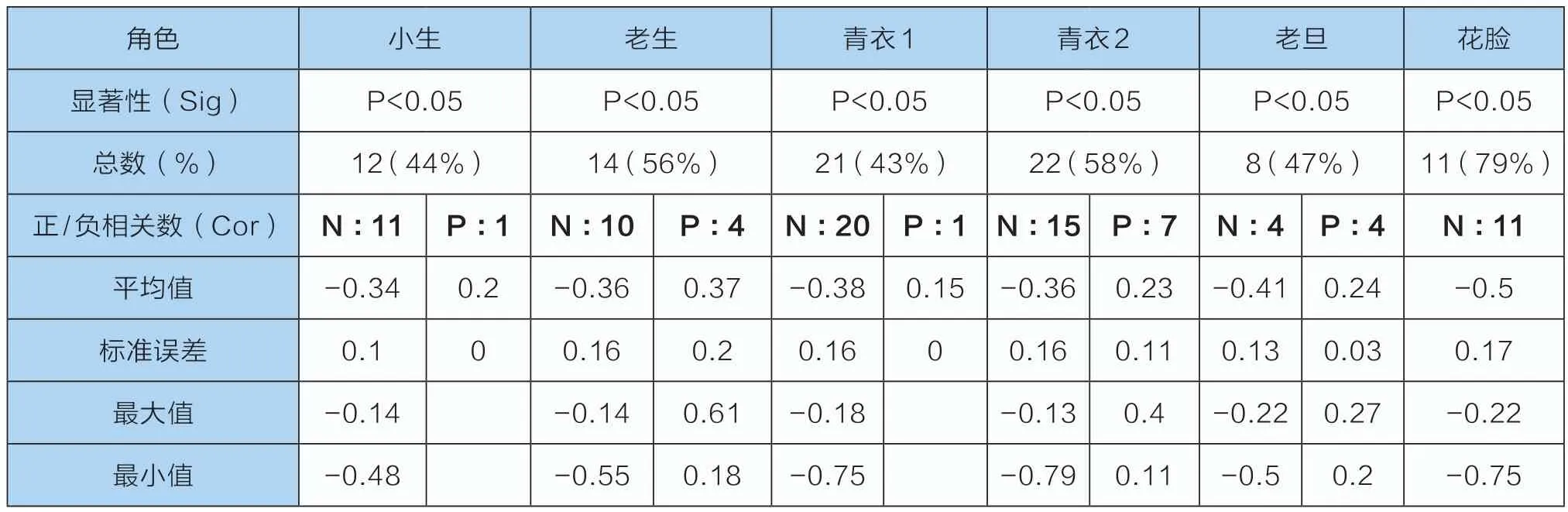

具体来说,在170个颤音样本中,88个颤音段的胸呼吸信号与基频波动之间显示出高度的相关性(P<0.05),剩余的82个颤音段显示具有局部高相关性。值得注意的是,在这88个高相关的颤音样本中,77个颤音是负相关,11个是正相关。

从行当类别来看,花脸的高相关颤音样本最多,占其全部颤音样本的79%。而且,花脸的颤音样本都是负相关,平均相关系数最高。相反,老旦的负相关样本最少,而青衣1的高相关颤音样本则最少,仅占她全部样本的43%(详见表2)。

表2 六个京剧演员颤音基频与胸呼吸信号之间的相关系数(N:负相关,P:正相关)

四、讨 论

由于呼吸信号数据代表着演唱者肺容积的变化,而肺容积的变化则对应着呼吸运动的方式变化。因此,170个京剧颤音样本所呈现出的胸呼吸信号与基频波动之间的高相关性,说明演员在歌唱发声时的呼吸方式影响着颤音的形成与颤音的声学表现。

总体来看,这170个样本的颤音基频波动与呼吸信号之间存在着六种典型关系,具体如下:

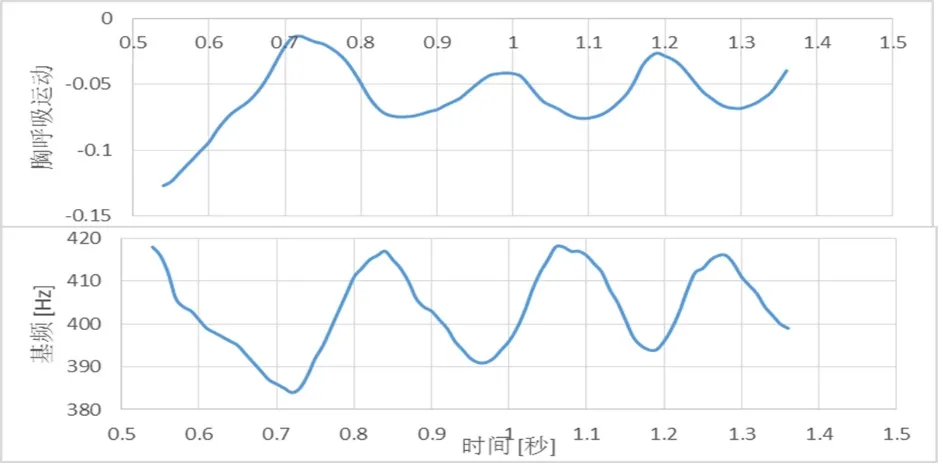

第一,颤音波动伴随着胸腔的持续收缩而展开。

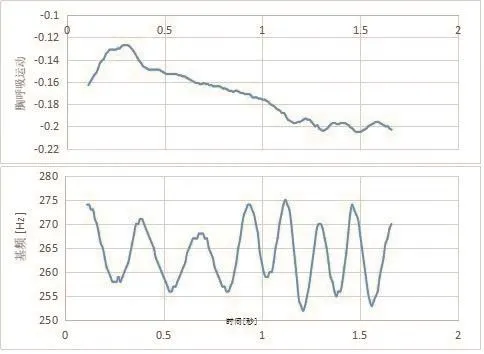

此类颤音的典型特征是,随着基频的波动,演员的呼吸信号呈斜直线或斜波线下降,二者具有显著相关性。而且,在呼吸信号呈斜波线下行的过程中,呼吸信号运动的波峰或波谷对应着基频的波峰与波谷。这意味着在此类歌唱颤音中,胸腔在持续地收缩,肺部容积减少。在六个行当演员中,83%的小生颤音样本,81%的青衣1颤音样本,64%的老生颤音样本,63%的老旦颤音样本,17%的青衣2颤音样本都具有此种现象。这充分说明此类呼吸方式最为常见,即演员在持续的呼气过程中,通过气流对声带的冲击形成了颤音,这也符合我们常规的歌唱认知体验(如图1所示)。

第二,颤音波动伴随着胸腔的持续扩张而展开。

这种显著相关性主要发生在青衣2的颤音中(超过52%的青衣2颤音样本属于此类)。如图2所示,演员的胸呼吸运动是随着颤音起伏呈斜线波动上升,多数情况下,呼吸运动信号的波峰与波谷对应着颤音的波峰与波谷。斜线上升意味着胸腔运动在持续扩张,肺部容积增大。从歌唱认知体验的角度来看,比较难以实现,需要有丰富的歌唱经验或特殊的技巧。因为,二者的高相关性表明,颤音的发生是京剧演员在歌唱中一直保持吸气的状态下而形成的。

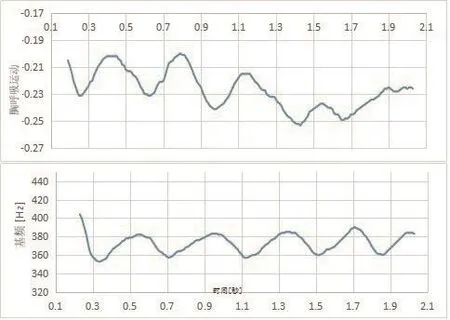

第三,颤音波动与呼吸信号同步、反向运动。

这种显著规律主要出现在88个高相关颤音样本中。从行当来看,最典型的是花脸,其在颤音歌唱中只有一种呼吸运动方式,并且明显区别于其他行当。如图3所示,胸呼吸运动与颤音随着时间同步进行,平滑波动,但是方向相反,二者是高度负相关。而胸呼吸运动呈稳定的波动状态也意味着在腹压的推动下,胸腔进行着持续的收缩与扩张,形成了一种与颤音波动同步、反向的振动状态。当然,青衣2中有23%的样本也属于此类形式。

图3 花脸的胸呼吸运动方式与基频变化(上图与下图)

从实际演唱角度来看,这属于京剧界常说的“提拎音”,即演员在行腔中借助丹田气的作用,形成一个颤动的腹压,将胸腔产生的气息经声带形成一种“提着气”的“波浪音”。在这一过程中,颤动的腹压、胸腔的气息与口腔中产生的颤音形成相反的波动趋势,使得所发出的声音富于弹性和美感,不会出现“左音”和“嘶音”。⑳

第四,颤音波动与呼吸信号同步、同向运动。

在老生和青衣2的部分颤音样本中,也出现了胸呼吸运动与基频波动同步、同向展开的现象,二者的运动方式高度一致,呈现出显著的正相关。当然,这一现象的出现不排除是嗓音和胸腔在发声过程中,由于声带振动而产生的耦合现象(如见图4所示)。

图4 与基频波动同步进行的胸呼吸运动方式(颤音样本来自老生)

第五,颤音波动与呼吸信号整体非相关,局部高相关。

前文已述,在170个颤音样本中,还有82个样本(占总样本的48.2%)的基频信号与呼吸信号之间并没有显示出显著相关性。但进一步分析发现,这些整体非相关的颤音样本的呼吸运动方式具有显著的规律性,即70%的样本中普遍存在一个主要的呼吸运动方式:当颤音随着时间波动时,伴随着呼吸信号值(胸骨位移)越来越低,胸部将持续压缩(如图5所示)。

图5 不相关颤音样本的典型呼吸运动方式与基频运动(颤音样本来自小生)

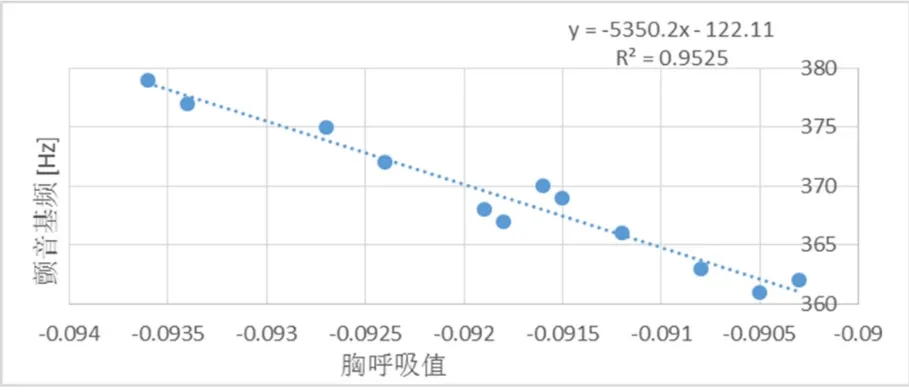

非常值得注意的是,这里存在着一个典型的矛盾现象,即所谓的不相关是指从每个颤音样本整体来说,完整的基频波动信号与呼吸信号之间不存在显著相关性。但是,在每个颤音样本的局部,即每一个峰到峰(波峰到波谷或波谷到波峰)的区间内,呼吸和基频之间的线性函数却显示出了一个典型的高相关性,如图6和表3。最高相关系数(Correlation Coefficient)R2达到0.996,最低相关系数R2是0.182。

分析原因,主要是由于胸呼吸信号的稳步减弱和颤音的稳步波动,这是导致颤音的局部片段(波峰到波谷或波谷到波峰的区间内)中胸呼吸与基频之间的高相关性与整个颤音段所显出来的非相关性之间矛盾的根源。当然,这一独特的现象也充分说明京剧颤音波形的规则性,以及颤音基频的波动规律与胸呼吸运动之间的复杂性。

图6 从波峰到波谷区间内颤音基频与胸呼吸信号之间的高相关性样本

表3 82个整体不相关颤音样本在峰到峰区间内基频和胸呼吸运动之间的相关情况

结 论

毫无疑问,我们的分析结果显示,京剧颤音的基频与呼吸信号之间有着复杂的关系。在高相关样本中,负相关最为普遍;在整体非相关的颤音样本中,存在着局部高相关的现象,而且不同的演员行当之间具有显著的差异性。总体来看,在所采集的四个行当演员的所有颤音样本中,胸腔持续压缩(呼吸信号呈斜直线或斜波线下降)是最普遍的呼吸运动方式。这也充分说明京剧歌唱颤音的发生机制在生理或动力系统方面有着显著的规则性。当然,京剧唱腔艺术博大精深,歌唱颤音与呼吸之间的关系还须从更多维度进行解读与剖析才能窥其真谛,推动传统艺术的传承发展。

注 释

①针对京剧颤音与呼吸信号的关系,笔者曾在《声学视域下的京剧颤音研究》一文讨论“影响京剧颤音物理表象与审美特性的因素”中有所涉及,当时限于篇幅,没有展开论述,鉴于此问题对颤音的产生极为重要,故再次专文进行探索。

②〔美〕拉里·蒂尔著,董克、崔如峰译《萨克斯管演奏艺术》,新世界出版社1991年版,第46页。

③Carl Seashore,Psychology of Music,New York:McGraw-Hill,1938.

④〔美〕维克托·亚历山大·菲尔兹著,李维渤选译《训练歌声》,上海音乐出版社2003年版,第118页。

⑤董理、孔江平《昆曲闺门旦颤音的嗓音特征》,《清华大学学报》(自然科学版)2017年第6期。

⑥韩启超《声学视域下的京剧颤音研究》,《艺术百家》2017年第3期。

⑦舒同林《京剧演唱中的嗽音、擞音和颤音》,《中国京剧》2018年第10期。

⑧汪人元《京剧润腔研究》,《戏曲艺术》2011年第3期。

⑨[元]燕南芝庵《唱论》,见《中国古典戏曲论著集成》,中国戏剧出版社1959年版,第159页。

⑩[清]王德辉、徐沅澄合著《顾误录》,同注⑨,第60—61页。

⑪俞振飞编著《振飞曲谱》,上海音乐出版社2002年版,第20页。

⑫董维松《论润腔》,《中国音乐》2004年第4期;沈洽《音腔论》,《中央音乐学院学报》1982年第4期;沈洽《音腔论(续)》,《中央音乐学院学报》1983年第1期。

⑬〔美〕威廉·文纳著,李维渤译《歌唱——机理与技巧》,世界图书出版西安公司2000年版,第280页。

⑭谢瑾、徐希茅《关于民族声乐作品中颤音唱法的思考》,《新疆艺术学院学报》2010年第4期。

⑮施国新、贾旭《歌唱颤音的基本特征及其运用》,《南通大学学报》(社会科学版)2013年第4期。

⑯范义付《论声乐的颤音技术》,《歌海》2007年第4期;周友华《试论颤音、抖音和晃音》,《音乐探索》1988年第2期。

⑰钟育乔、杨蕾、白堡伦《浅谈声乐中颤音的生物物理机制》,《海南医学院学报》2014年第3期。

⑱为了保证研究结果的科学性,所有颤音样本必须符合四个标准:第一,长于1.5秒,或超过3个完整颤音循环;第二,音高没有发生明确变化;第三,元音没有发生变化;第四,没有乐器伴奏噪声的干扰。

⑲同注⑥。

⑳同注⑦。

——贝多芬晚期钢琴奏鸣曲颤音问题研究