舒曼晚期艺术歌曲中节奏和节拍的情感表达作用

〔加〕哈拉尔德·克雷布斯 著 戴 宇 译 郭 新 校与译后记

舒曼与贝多芬和勃拉姆斯一样,早已被公认为19世纪里节奏和节拍的开拓者之一。根据舒曼的著作,可以发现他对音乐节奏和节拍理论很感兴趣;他在对其他作曲家的作品进行评论时经常谈到节奏和节拍,显示出他非常留意这些方面(1)比如,舒曼在对柏辽兹的《幻想交响曲》进行评论的时候,很赞赏其中偶数和奇数小节乐句的灵活组合(比如四小节的合并乐句和奇数小节乐句的并置)。参考罗伯特·舒曼Gesammelte Schriften über Musik und Musiker von Robert Schumann,5th ed.,Martin Kreisig,Leipzig: Breitkopf & Härtel,1914,vol.1,p.74。舒曼对节奏和节拍更多的评论,参见Harald Krebs,Fantasy Pieces: Metrical Dissonance in the Music of Robert Schumann,New York: Oxford University Press,1999,Chapter 1。。但他的兴趣并不仅限于理论方面:就像他的音乐所显现出来的,他将节奏和节拍视为具有重要意义的情感表达元素。舒曼对节奏和节拍情感表现力的有意识运用,在他的艺术歌曲里体现得最为明显。这是因为由于歌词的存在,可以精确地判断出舒曼所想要表达的情感。本文将讨论在舒曼歌曲中对具有情感表达作用的三种不同类型节奏和节拍的运用,聚焦于舒曼的晚期歌曲,因为节奏和节拍中的两种类型在他的晚期音乐中都占主导地位,而且也因为他晚期歌曲与他《歌曲年》(Liederjahr)里的作品不太一样。

一

先从发生在舒曼艺术歌曲音乐表层的“诗歌节奏的变形(the distortion of poetic rhythm)”说起。诗歌节奏是一个复杂的问题,而诗歌节奏与音乐(尤其是人声旋律)节奏之间的关系是一个更复杂的问题。虽然对这些问题进行详细讨论超出了本文的范围(2)对于人声和诗歌节奏相互作用复杂性的讨论,参见Martin Boykan,“Reflections on Words and Music”, Musical Quarterly 84/1,2000,pp.123-36。,但仍有必要对文中所指的诗歌节奏做一些解释。本文所讨论的诗歌节奏是隐含于诗歌朗诵中的规律性节奏。这种节奏包含重音和时长两个部分。重音部分受到两个方面限制:诗歌所用语言中词汇的正确发音(诗人一般会遵守),以及诗人所选择的重读音节和非重读音节的排列模式(即所谓的诗歌节律)。诗歌节奏的时长在一定程度上取决于诗歌所用语言的内在规律。德语是一种“重音计时语言”,它的节奏单位是音步(feet),每个音步持续大约同样长的时间,这在诗歌朗诵中体现得尤其明显。正如苏珊·尤恩斯(Susan Youens)所指出的,只有在某些特定风格的诗歌中,主要是比较轻快或者滑稽的诗歌,才会以严格的规律性节奏去朗诵(3) Susan Youens,“Poetic Rhythm and Musical Metre in Schubert’s Winterreise”,Music and Letters 67/3,1986,p.29.。对严肃诗歌带有表情的朗诵,常常包含了韵脚时长的起伏变化。所以,即使在音乐之外,诗歌节奏本身也会有一些变化。尽管诗歌节奏在任何诗歌朗诵中都有不可否认的起伏变化,至少在本文涉及到的诗歌中(19世纪德国抒情诗歌),还是可以认定一个规律性的基本诗歌节奏作为任何朗诵的基础。

当为诗歌谱写音乐时,这种基本节奏比起无音乐的朗诵来,会产生更为强烈的变形。劳伦斯·克雷默(Lawrence Kramer)写道,“歌曲实际上是在音乐对节奏与和声的强调下,正常说话的一种拓扑变形,而不论这种变形是多么柔和或自然:即在不改变其基本语言外形的前提下,将话语进行拖拽、延展、扭曲等变形(4) Lawrence Kramer,Music and Poetry: The Nineteenth Century and After,Berkeley: University of California Press,1984,p.130.。”迈克尔·切尔林(Micheal Cherlin)在一篇关于科普兰(Copland)为艾米丽·狄金森(Emily Dickinson)的诗歌所谱之歌曲的文章中,也表达了类似的观点:“为诗歌谱曲就是颠倒、分离、插入、镶嵌以及改变其音节重音。作曲家运用自己的奇思妙想,通过各种方式将诗歌放置在音乐中(5) Michael Cherlin,“Thoughts on Poetry and Music,on Rhythms in Emily Dickinson,‘The World Feels Dusty’and Aaron Copland’s Setting of It”,Intégral 5,1991,p.75.。”切尔林在这里提到了笔者所关心的变形的特定形式:即,通过拖拽、延展、扭曲使诗歌节奏服从于音乐。当然,这种变形实际上并不是作曲家的奇思妙想(就像切尔林在他文章最后所指明的);作曲家醉心于这种变形通常都有其歌曲表情上的原因,当然,对舒曼来说也不例外。

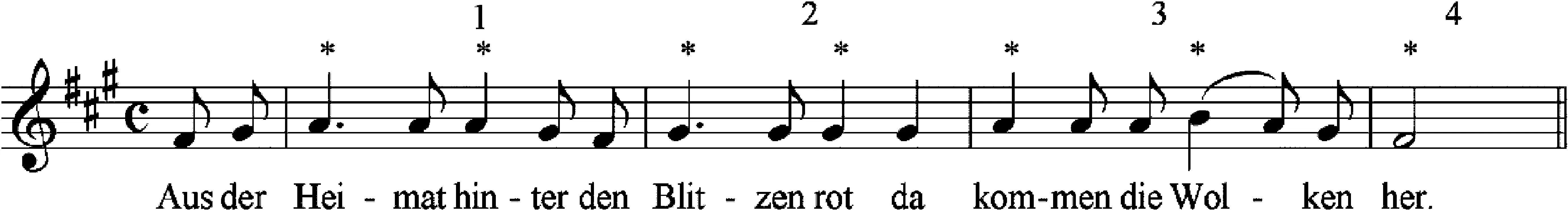

诗歌节奏的变形在舒曼晚期艺术歌曲中很常见;而这正是区分他早期和晚期歌曲的一种方法。谱例1中展示的人声旋律分别来自于《歌曲年》(1840)里创作的几首歌曲,以及一首常认为是创作于舒曼晚期阶段(1849—1856)之前的歌曲。该谱例以及之后例子中的星号表示诗歌重音的位置(6)这种星号标记法借鉴了语言学家莫里斯·哈雷(Morris Halle)的方法,他写有大量关于诗歌重音的著作。参见:Halle and Jean-Roger Vergnaud,An Essay on Stress,Cambridge: MIT Press,1990。谱例1中谱表上方的数字表示合并节拍,这将在后文讨论。在文章中引用一首歌曲的完整谱子并不现实,读者可自行查阅。。这些星号基本都是等间距排列的,表明了诗歌节奏的规律性,并且展示出在舒曼的早期歌曲里,人声旋律的节奏与诗歌节奏非常接近。谱例1中诗歌重音与节拍的一致性,显示了舒曼在他音乐作品中同样考虑了要将诗歌节奏的重音部分与音乐相匹配。比如在谱例1a中,诗歌的重音字全都配在2/4节拍的四分音符重拍位置。

谱例1.从舒曼早期歌曲中节选的人声旋律,展现了其对诗歌节奏的服从关系

a.《玫瑰,百合》(DieRose,DieLilie),Op.48/3(1840)

(歌词译文:玫瑰,百合,鸽子,太阳,我曾多么热爱它们啊。)

b.《在异乡》(InderFremde),Op.39/1 (1840)

(歌词译文:来自我的家乡,云从红色的闪电中来。)

c.《你在我心里》(AnmeinemHerzen),Op.42/7 (1840)

(歌词译文:你在我心里,你在我怀中,你是我的喜悦,你是我的欢乐!)

d.《在莱茵河底》(AufdemRhein),Op.51/4 (1846)

(歌词译文:在莱茵河底,一个秘密的地方,埋葬着金色的财宝,那是尼伯龙根人的宝藏。)

相比之下,舒曼晚期歌曲中人声旋律的节奏通常不太遵循诗歌的基本节奏,在他的作品中有大量节奏变形的例子(7)即使在舒曼《歌曲年》的作品中,偶尔也会出现将诗歌节奏做表情性变形的例子。比如舒曼Op.25/20中罗伯特·彭斯的诗歌《他的归来怎不令我高兴》(Wie kann ich froh und munter sein?)的第三行。其中第一诗节和第二诗节都严格遵循了诗歌节奏,但是第三诗节中,在“Handcshuh mir”(他给我手套)这个词组上,舒曼改变了人声旋律的节奏,将应在6/8拍的强拍位置出现的重音音节“Hand-”和“mir”移到了弱拍的八分音符上,而在强拍上则使用了休止符。这种变形是高度表情化的,表现出当这位女士的心上人不在身边,她凝视着心上人送给她的礼物时的情不自禁,甚至表现了她的啜泣。。谱例2a是舒曼《燕子》[DieSchwalben,Op.104/2,伊丽莎白·库尔曼(Elisabeth Kulmann)写词]的歌词节选,这里用星号表示重音。笔者用两层星号表示了不同程度的重音;下层的星号表示所有的重读音节,上层的星号表示最为强调的音节(8)将重音分为两层的想法也来自莫里斯·哈雷分析诗歌的方法。这例与之后的例子中,上层的星号与笔者朗读这些诗歌段落时的节奏重音是一致的;而其他读者朗读时可能会有些许不同。。下层星号标出的重音是贯穿全诗、完全规律性的(采用严格的抑扬格写作)。上层星号标出的重音大部分也是规律性的;除了第一行和倒数第二行(“und reich an WUN-dern wäre”),在其他所有的诗行里,第二个和第四个重音都要强于第三个。

谱例2.舒曼《燕子》,Op.104/2(1851)

a.歌词节选

(歌词译文:燕子啊,给你的旅途献上最好的祝福!你行迹匆忙,路途遥远,飞向那美丽而温暖的南方,愉快又勇敢!)

b.笔者改写的人声旋律

c.舒曼歌曲中实际的人声旋律,歌曲的第4—10小节

d.人声旋律,歌曲的第11—14小节

(歌词译文:要是有一天我跟你一起旅行那该多好!)

谱例2b是笔者对舒曼这段人声旋律改写后的版本,主要是将诗歌的基本节奏(如星号所标注的)置于舒曼的旋律中。这个改写了节奏重音位置的版本展示出舒曼如果严格遵循诗歌节奏所应该写出的人声旋律的节奏。将舒曼本来的人声旋律的节奏与这个“改写版”比较,可以突显出他对诗歌进行的“颠倒、分离、插入、镶嵌”等变形。谱例2c是舒曼实际的人声旋律,用斜体字排列的歌词就是诗歌节奏变形的地方,也就是人声旋律的节奏脱离了谱例2b展示的其诗歌基本节奏的地方。比如,在歌词“Zug”后,人们会期待一个休止;然而,舒曼却采取了原诗中没有的跨行连句的写法,没有休止就直接连接到下一行“zum schönen warmen Süden”。就诗歌节奏而言,后面一行与第一行(“Viel Gluck zur Reise,Schwalben”)是同样的,人声旋律的节奏也应该保持一致。但舒曼却加紧了“zum schönen warmen Süden”的节奏,甚至通过把重音音节“schö-”和“Sü-”放到弱拍,而把相对较弱的第一个音节“warmen”放到强拍来破坏人们所期望的、应该被强调的重音。在“zum schönen warmen Süden”的节奏加紧后,他延长了“frohen,kühnem”的时值,这样一来,这两个词各占用了一个完全的小节。注意,在“改写版”(谱例2b)中,这两个词是置于同一个小节里的;比起舒曼原作里节奏被拉长的歌词,更短的时值则更接近诗歌节奏。

舒曼对下面诗行的节奏也进行了不规则化的改动(谱例2d)。“Gern möchte wohl die reise / ich einmal tun mit euch”这两行诗的节奏与该诗开始两行相同,因此,在人声旋律上是可以采用相同节奏的。然而,舒曼却将“wohl”这个词处理成切分而延长之后,又加紧了音节“Reise ich einmal”的节奏,使这几个音节变得几乎不能正确发音。这样,一首在节奏上非常规律、能够预料的诗歌,在舒曼的歌曲里,被处理成不规律和出乎预料的了(9)乌尔里奇·马勒特(Ulrich Mahlert)对舒曼Op.104里的其他歌曲也做过类似的评论和改编,参见:“‘…die Spuren einer himmlischen Erscheinung zurücklassend’: Zu Schumanns Liedern nach Gedichten von Elisabeth Kulmann Op.104”,Schumann Forschungen 3 (“Schumann in Düsseldorf”),ed.Bernhard Appel,Mainz: Schott,1993,pp.119-40。。

舒曼歌词节奏的变形,显然是有表情上的原因。第三行诗(“zum schönen warmen Süden”)的弱起进入和紧凑的节奏,很明显是来源于之前歌词中刚刚提及的“匆忙”(第二行中的“eilt”意为匆忙)。更重要的是,舒曼对人声旋律节奏上收缩和伸展的交替使用,形象地塑造出燕子不可捉摸地上下翻飞的效果,这不是严格按照诗歌节奏写旋律所能做到的。

舒曼晚期的另一首歌曲,Op.96/3(谱例3),采用了普拉滕(Platen)优美的诗歌《你的声音》(IhreStimme)为歌词,也展现出这种对诗歌节奏的表情性变形。在这首诗中,歌词中的“我”描绘了心上人声音的神奇效果,即使在很远的地方听到,也会使他颤动,并燃起他的激情。在谱例3a中,笔者分析了歌词开始部分的诗歌节奏,并遵照这个节奏改写了人声的旋律,与谱例3b中舒曼实际的人声旋律做比较,其歌曲中变形的部分仍通过斜体字突显出来。这个开始部分与诗歌所暗示的节奏相比,变化非常大,第一个音节“Lass”在节拍和时值上的强调,以及歌词“tief in dir”的紧凑节奏都是出人意料的。在第一行的结尾处(歌词“lesen”),人声旋律的节奏与诗歌节奏趋向一致,而第二行诗(“verhehl auch dies mir nicht”)仍保持着与诗歌节奏的一致。第三行诗(“Was für ein Zauberwesen”)又以节奏的变形开始,即弱起以及在歌词“was”的延长。由于“Zauberwesen”(有魔力的生物)的第一个音节在这首诗中应特别地重读(10)普拉滕(Platen)诗歌的节奏在第三行开始处是不规律的;扬抑格的“Was fur”出现在其他规律的抑扬格音步中间。轻声音节“für ein”则被作为特别重读的“Zauberwesen”前的非重读音节。,舒曼对其的强调并不奇怪;尽管如此,他对这个音节的延长仍超过了富于表情的朗诵所能接受的范围,所以便产生了一个变形的效果。并且,舒曼人声旋律的节奏完美地诠释了这首诗情感表达的含义:其灵活的、变了形的节奏营造出了焦虑、激动的情绪,形象地反映了歌词中被心上人的声音所深深打动的“我”的情感。

谱例3.舒曼《你的声音》,Op.96/3

a.诗歌开始部分笔者改写的假设人声旋律

(歌词译文:让我了解你内心深处的东西;不要对我隐瞒:你的声音中藏匿着怎样富有魔力的精灵啊!)

b.舒曼歌曲中实际的人声旋律

再举一个舒曼晚期歌曲中诗歌节奏由于情感的表达而产生变形的例子,即《阴郁的夜晚》(DerschwereAbend,Op.90/6,谱例4)(11)约纳坦·马林(Yonatan Malin)也注意到了舒曼对于诗歌节奏的处理有类似的不规律性,参见其著作:Songs in Motion:Rhythm and Meter in the German Lied,New York: Oxford University Press,forthcoming。。这是舒曼所选的雷诺(Lenau)六首诗歌中最阴沉的一首。歌词中的“我”描述了一个寂静、闷热、没有星光的夜晚,乌云压顶,他和他的恋人在公园里散步。他把这个夜晚比作他们的爱情:都只为眼泪而生。他与所爱之人告别,但愿这夜晚和爱情都会逝去。

谱例4.舒曼《阴郁的夜晚》,Op.90/6(1850)

a.诗歌开始部分笔者改写的假设人声旋律

(歌词译文:乌云压下来,阴郁而恐怖。)

b.舒曼歌曲中实际的人声旋律

c.诗歌结束部分笔者改写的假设人声旋律

(歌词译文:在我的心里,我悲哀地祈愿,我们俩一起死去。)

d.舒曼歌曲中实际的人声旋律

雷诺的诗歌在节奏上是完全规律化的,他严格保持着抑扬格音步。谱例4b中,舒曼歌曲里在其第一行诗的人声旋律节奏多少让人感到吃惊(比如在3/4拍里用四分音符的二连音),不过,却跟诗歌节奏十分贴切。由于第二行诗的节奏与第一行是一样的,人们会期待人声旋律的节奏也会保持一致(如谱例4a)。但舒曼却在他歌曲的第二行里,意外地使用了短时值的快速音符,以致于第二行的总时值只有第一行的一半。这种变形具有强烈的情感表达意义,能够形象地传达出歌词“bang”(焦虑的或者可怕的)和“schwer”(阴郁的)的表情含义。在歌词“so bang und”上快速、诡异的八分音符营造了一种无法呼吸、紧张的气氛,这是谱例4a中更能预料的人声节奏所无法产生的效果。并且,弱拍上非重读音节“so bang und”的快速节奏使歌词“schwer”落在了重拍上,获得了完美的欣赏效果。

舒曼在相应的第二诗节(第26—27小节)以及人声旋律结束的位置(第58—59小节)也使用了同样的节奏变形。将谱例4c对笔者根据诗歌节奏改写的结束部分人声旋律,与谱例4d舒曼歌曲中实际的人声旋律相比较,可以看出:舒曼在歌词“Herzen uns den”上以匆忙仓促的节奏变形营造出一种符合诗歌内容的激动和紧张焦虑的情绪,并且,快速音符的弱起效果比起改写版本的节奏来说,也使得关键字“Tod”(死亡)的分量要厚重很多。

二

《阴郁的夜晚》的“节拍失谐”(metrical dissonance)是笔者想要重点论述三种变形中的第二种。节拍失谐指的是与小节线和拍号冲突的主要节拍。这种冲突有两种基本的形式:“分组失谐”(Grouping dissonance)是由于在一个常规律动的主要节拍层上,叠加另外一个或多个与其不一致的常规节拍层而产生的;“位移失谐”(Displacement dissonance)是通过在原有的节拍层上叠加一个相同的、但强弱拍错位的节拍层来造成的(12)这些节奏冲突的类型由克雷布斯(Krebs)提出,详细请参见:Fantasy Pieces;术语“grouping dissonance”和“displacement dissonance”源自彼得·卡明斯基(Peter Kaminsky),参见“Aspects of Harmony,Rhythm,and Form in Schumann’s Papillons,Carnaval,and Davidsbündlertänze”,Ph.D.Dissertation,University of Rochester,Eastman School of Music,1989,p.27。。

“节拍失谐”在舒曼1845年以前的音乐中很常见,但在他晚期音乐中出现的频率却有所降低。然而,在他晚期作品中的确还是出现过,《阴郁的夜晚》就是一个显著的例子。在这首歌曲中,舒曼既使用了“分组失谐”,也使用了“位移失谐”,借以营造出一种紧张和焦虑的感觉。在歌曲开始处,人声旋律的二连音与钢琴正常的四分音符形成了分组失谐。前两段中第一对上下句的结束部分(第8和第28小节),弱拍上的重音起到了划分乐句的作用,造成了位移失谐。由第三拍的重音造成的失谐在尾声中变得非常突出(谱例5),在第59—60小节里造成了附点二分音符错开的两个节拍层,并且这个错开的节拍层在第61—66小节中一直持续着,使所有的发音点对小节线来说都产生了位移。这首歌曲里频繁使用节拍失谐,想必是由诗歌中过往恋人的矛盾这一主题所导致的。

谱例5.舒曼《阴郁的夜晚》尾声部分节拍的位移失谐

舒曼Op.90的另两首歌曲,在节拍失谐上的情感表达作用更为丰富(13)克雷布斯(Krebs)对Op.90/1和Op.90/2的作品的节拍失谐有详细的描述,参见2006年10月在麦吉尔大学举行的“新路径:罗伯特·舒曼,1848年—1856年”主题会议上宣讲的论文:“Meter and Expression in Robert Schumann’s Op.90”。这篇论文将会收录在论文集《重读舒曼》(Rethinking Schumann)里,由牛津大学出版社即将出版)。。在第一首《铁匠之歌》(LiedeinesSchmiedes)中,位移失谐非常普遍;钢琴伴奏里连绵不断错位的二分音符节拍层,由一个四分音符的拍子分隔开。在这里,错开的二分音符层并不是表达紧张和矛盾的情绪。就像乔恩·芬松(Jon Finson)所指出的那样,此处仅仅是拟声和幽默感;所要表现的亦或是铁匠的铁锤声,又或是马蹄声(14)乔恩·芬松(Jon Finson)在“Schumann’s ‘Dresden Style’: The Sechs Gedichte,Op.90,and the Analysis of His Late Songs”提出这些解释,该文于2006年7月在曼彻斯特大学由音乐分析学会赞助的舒曼晚期作品研讨会上宣讲。。

舒曼Op.90作品的第一首歌曲是由位移失谐主导,而第二首歌曲《我的玫瑰》(MeineRose),却完全处在分组失谐中。在歌曲的许多部分,以八分音符为单位,分成在纵向上重叠的三个八分音符一组与两个八分音符一组,这样记谱上的6/8拍与未被记谱的3/4拍不断碰撞。此歌中普遍存在着的节拍失谐也是与歌词所表达的情绪相吻合的。在第一诗节里,歌词中的“我”描述了一朵被烈日晒得枯萎的玫瑰花怎样在水的浇灌下重生。在第二诗节里,歌词中的“我”表达了他期望能尽其所有来抚慰他的心上人,希望她能像被水浇灌的玫瑰花那样重新快乐起来。这里并没有说明歌词中的“我”是否真的尽其所有,更别说他的心上人是否再唤起了热情。舒曼持续使用分组失谐,是为了表现诗歌内容中所含的两个人之间持续的、未解决的紧张感。

然而,这种大量、明显的节拍失谐在舒曼晚期歌曲中用得很少,其中的一部分显示出更为微妙的节拍冲突,这与之前所讨论过的诗歌节奏变形有关。正如笔者所提到的,包括莫里斯·哈雷在内的韵律学者们,已经认识到在抒情诗中存在着更深层次的重音;在某些诗行中,可能有一个甚至两个特别强的重音。当更深层次的诗歌重音按大致等间距排列时,就暗示了音乐谱写时的节拍;就像将表层的诗歌重音组成更大的组那样,更深层的重音暗示了表层的音乐节奏下更深层的组织。作曲家或许会遵从或违背这些暗示,而舒曼为了传达出歌词所表达的情感,通常选择后者。

在舒曼《警告》的歌词中(Warnung,Op.119/2,谱例6),只要将大写字母标注的音节重读,就会清楚地发现其为二拍或四拍的特点(这些是深层次的重音,像上文解释的那样):“Es GEHT der Tag zur NEIGE/ der LICHT und FREIheit bot; / o SCHWEIge,Vöglein,SCHWEI-ge,/ du SINGST dich in den TOD”。不过,在第二诗行里,深层次重音的位置有些模糊(究竟该在“Licht”还是“Frei-”上,还是两者都是?)。尽管存在模糊,诗歌节奏仍然暗示了谱例6a中的节拍结合;在笔者这个改写的谱例中,所有不模糊的深层次重音都放在了小节的第一拍上。

然而,舒曼却将这首诗歌里的主要重音放置在第三拍上,而把诗歌一对互补的重音放到了第一拍(谱例6b);这样,旋律层的节拍重音与诗歌节奏重音比起来就有两拍的错位。有趣的是,舒曼并没有将整首诗歌的节奏重音位移;例如,他将歌词“Tod”(与之前深层次重读音节不同)放在了第一拍。为了将“死亡”放到第一拍上,舒曼加快了之前歌词“du singst dich in den”的节奏,这种表层的变形使旋律能够服从于诗歌深层次的节奏。

谱例6.舒曼《警告》,Op.119/2(1851)

a.笔者改写的假设人声旋律

(歌词译文:带来阳光和自由的白天过去了;哦,请安静,小鸟;你的歌声将带你走向死亡。)

b.舒曼歌曲中实际的人声旋律,显示出微妙的位移失谐

在《警告》中占主导地位的微妙位移是非常具有表情力的,其意义在于营造了诗歌中着重表达出的躁动感。通过加速歌词“singst dich in den”来使诗歌节奏重音和节拍重音一致,也同样非常有表情;与笔者改写的谱例6a中能预料的、从容的节奏相比,舒曼将这些歌词放在快速的弱起节奏上,增强了“警告”的紧迫感。并且,关键字“Tod”跟随在快速的弱起节奏之后,增强了其冲击力(在DerschwereAbend的结束部分也有类似的情况)。值得注意的是,在这首歌曲的最后结束部分(第27小节),舒曼以非常精确的节奏重复了这个旋律,正如在笔者改写的版本中那样(谱例6a)。这正如歌词所写:警告已经太晚,歌唱者的命运已成定局。

由上可见,在轻罪与重罪划分标准方面的主要争议就在于,到底是以犯罪本身的严重程度来划分,还是以犯罪所适用刑罚的轻重来划分,抑或二者兼顾?只有先解决了这一关键问题,对轻罪范围的划定才能顺利展开。

类似的微妙位移也存在于《自从吾子诞生》(NachderGeburtihresSohnes,Op.135/2)这首非常晚期的歌曲中。歌词来自玛丽·斯图亚特(Mary Stuart),由德国诗人弗莱赫·冯·维克·吉斯伯特(Gisbert,Freiherr von Vincke)翻译。在笔者改写版谱例7a中,诗歌节奏暗示了人声旋律声部的节奏和节拍安排。舒曼的歌曲(谱例7b)与这个改写版本大不相同,诗歌节奏在人声旋律声部表层产生了严重的变形。此处人声旋律节奏的不规律性,是诗歌节奏里所没有暗示的,音节的频繁加速冲击感很强(见第4、8、10和11小节)。这些大量的加速音节,突显出歌曲中三处节奏延缓的部分(在第6、13以及16至18小节),这也是诗歌节奏里所没有暗示的。

除了表层的变形之外,舒曼几乎总在抵消诗歌节奏暗示的音乐节拍。深层次的诗歌重音和音乐节拍重音的一致仅仅发生在主要的终止处(第5—6、12—13以及17小节,注意在这些小节里双重星号的重音落在了第一拍上),这当然不是巧合的。然而,在歌曲的绝大部分中,舒曼都将最强的重音放在小节的第三拍而不是第一拍上,其结果导致了诗歌重音与音乐的主要节拍重音产生两个四分音符拍子的位移。

这点在将舒曼歌曲人声旋律声部的节奏同笔者的改写版(谱例7a)相比较时就很明显了。笔者的改写版像一首赞美诗,仅仅表达了真挚和虔诚的情感。舒曼歌曲中大量的表层变形和微妙的位移失谐并没有完全破坏虔诚的氛围,而且还注入了坐立不安和激动的情绪,这正适合这个特殊的祈祷者:一位为新生儿祈祷、自己却注定难逃一死的母亲。

谱例7.舒曼《自从吾子诞生》,Op.135/2(1852)

a.笔者改写的人声旋律

(译文:主耶稣基督,他们戴上荆棘之冠,请保护这个新生儿的降生。如果那是你的意志,请让他对这个王国的统治世代延续下去。以他名义所做的每件事,将成为你的赞美和荣耀,阿门。)

b.舒曼歌曲中实际的人声旋律

三

第三种舒曼用于情感表达的时间性要素,是“合并节拍的不规律性”(hypermetric irregularity)。很多音乐理论家,包括爱德华·科恩(Edward Cone),卡尔·沙克特(Carl Schachter),乔纳森·克雷默(Jonathan Kramer)以及威廉·罗斯特恩(William Rothstein),都曾论述过合并节拍(hypermeter),这是一种比小节高一个等级的节拍(15)参见Edward Cone,Musical Form and Musical Performance,New York: W.W.Norton,1968; Carl Schachter,“Rhythm and Linear Analysis: Aspects of Meter”,Music Forum 6,New York: Columbia University Press,1987,pp.1-60; Jonathan Kramer,The Time of Music: New Meanings,New Temporalities,New Listening Strategies,New York: Schirmer Books,1988; 以及William Rothstein,Phrase Rhythm in Tonal Music,New York: Schirmer Books,1989。对合并节拍简明的介绍,参见 Harald Krebs,“Hypermeter and Hypermetric Irregularity in the Songs of Josephine Lang”, in Engaging Music.Essays in Music Analysis,Deborah Stein,ed.,New York: Oxford University Press,2005,pp.13-29。。人们观察到,调性音乐中的小节经常在更高层次上组成一个近乎相等的小节组,其中的每一个小节类似于小节中的每一拍,合并节拍的理论正是由此而来。在使用由科恩(Cone)首创、并由沙克特(Schachter)、克雷默(Kramer)和罗斯特恩(Rothstein)进一步发展的这个技术术语时,需将小节(bars)视为更高层次合并小节中(hypermesasures)的合并拍(hyperbeats)。最常见的合并节拍组由四小节构成,并可拆分为两个两小节的部分;奇数小节是重拍小节,就像四拍子小节里的第一拍和第三拍。

常规的、由四小节构成的合并节拍本身不具有表情作用;只有脱离常规的合并节拍才能取得所需要的表情效果。在1849年前,舒曼几乎不使用这种手法;他总是在有规律的四个合并拍小节情况下,使用一些像“冲突”“相互碰撞”等笔者所称的节拍失谐这样有力的表情元素。在舒曼晚期音乐中,他才开始探索合并节拍的不规律性,并设法运用这些不规律性。

如果将舒曼晚期歌曲与早期歌曲做比较,就能突显出他晚期歌曲里常见的、非方整结构的合并节拍。前文的谱例1(之前提到的)展示了舒曼早期歌曲使用四小节合并节拍的一些例子。19世纪的德国抒情诗歌采用规律的诗行长度,暗示了音乐里合并节拍的规律性;在舒曼早期歌曲里,他通常是按照诗歌中的这种规律性谱曲。

舒曼晚期歌曲却不是这样。《西班牙情歌集》(SpanischeLiebeslieder,Op.138,1849)的第一首,是他对合并节拍不规律性进行探索的典型例子。这首歌曲就和声与表层节奏而言很普通,有趣的地方在于合并节拍,而且,合并节拍的使用在歌曲的情感表达上比其他方面更起作用。对于伊曼纽·盖布尔(Emmanuel Geibel)这首节奏规律的诗歌,笔者在谱例8a中严格地按照他诗中规律的扬抑格四音步改写了舒曼的旋律,舒曼本来也可以谱写成这样子。

但是,通过对舒曼实际歌曲中(谱例8b)合并节拍的分析,笔者发现其原作要比笔者改写版复杂得多。尽管舒曼在创作中表现出四小节合并节拍的意识,但他仍采用了一系列技术来破坏这种规范性的框架。他频繁地扩展单个和声(与合并拍);例中笔者用拍数后带虚线的方式来表示扩展的合并拍。歌曲开始处的主和弦也是如此;合并拍扩展拉长了歌词“tief”(深深的)的节奏,巧妙地表现出歌者极度痛苦的状态。在返回开始部分处(第31小节),主和弦及其对应的合并强拍被拉长得更多。属和声也经常扩展,通常是在钢琴间奏声部中(谱例8b中没有歌词的部分展示了间奏部分的旋律线条);这些扩展的属和声经常出现在第四合并拍上(见第5—6、10—11、36—37等小节)。

第19—22小节展示了合并节拍不规律性的第二种类型,即小节的重复(在笔者的分析里,将重复的合并拍用方括号括起来了)。第19—20小节钢琴的间奏部分预示了接下来歌唱声部的旋律,因此,这里的第一和第二合并拍重复了一次。

在这首歌曲里最重要的合并节拍不规律性,或许就是合并节拍划分位置的模糊不清了;单一的合并节拍框架不适用于此类结构扩展的歌曲,不过却可以有更多的分析方式。谱例8b里模糊不清的部分使用了两层数字的标示。比如,第7—10小节的上层数字表明舒曼为歌词“muss nach aussen stille sein”([我]必须看起来很平静)所写的旋律有条不紊,可以纳入到一个四小节的合并节拍中(即使我们已经提到舒曼延伸了第四合并拍)。对这几小节合并节拍的分析是以诗歌性为主导的(poetry-driven),也就是说,这里的合并拍是诗行中所暗示的。在另一方面,第7—8小节与第1—2小节在和声与旋律上有着非常紧密的对应关系。这种对应性在合并节拍的分析上是非常重要的;所有因素都是对应的,类似的小节应该标上同样的合并拍数。正因为如此,第7—10小节下层的合并节拍数字与歌曲开始部分是相同的。这样以音乐性为主导(music driven)的分析,与以诗歌性为主导的分析结果是同样有效的。

在第12—16小节中“den geliebten Schmerz verhehle”(我隐藏着我心中的痛苦)也存在类似的模糊不清。上层的数字仍表示诗歌性主导的分析,这与第7—10小节是类似的。然而,在此对旋律的平行性也可以有另外一种分析的方式。第12—13小节与第7—8小节,以及第1—2小节是对应的。并且,第14和15小节与第3和第4小节也是相对应的。将对应的小节画上相同的合并节拍数符合逻辑;在谱例8b的第12—16小节中,下层的数字显示了以音乐性为主导的分析结果。

谱例8.舒曼,《在我内心深处》(TiefinHerzen),Op.138/2(1849)

a.笔者假定的、方整性合并节拍的人声旋律

(歌词译文:在我的内心深处,我很痛苦。我必须看起来很平静;在我的内心深处,我在全世界面前隐藏起我心中的痛苦,只有灵魂能感受它,身体已没有知觉。就像自由而明亮火光隐藏在卵石之中,在我内心深处我独自承受着痛苦。)

b.对舒曼《在我内心深处》实际旋律的合并节拍分析

通过比较舒曼的原创版本以及笔者的改写版本,就可以更好地理解在这首歌曲里过多的合并节拍不规律性以及模糊性所带来的表情效果。笔者的改写版除了显出沉稳与可预知性外,就没有其他的了。舒曼歌曲中并不复杂的表层节奏以及自然调性的和声,同样传达出沉稳的感觉;但是,连续不断的合并节拍不规律性以及模糊性却注入了微妙的不安和忧虑(不管人们是否清楚地意识到这种不安)。在此,舒曼找到了一个完美的办法来表达诗歌中“外在的平静和内心的痛苦”。歌词如下:“在我的内心深处,我很痛苦。我必须看起来很平静;在我的内心深处,我在全世界面前隐藏起我心中的痛苦,只有灵魂能感受它,身体已没有知觉。就像自由而明亮的火光隐藏在卵石之中,在我内心深处我独自承受着痛苦。”舒曼用合并节拍这样的音乐元素表达了表层之下“内心深处”的痛苦。

四

最后,将通过对舒曼作于1849年的《迷娘曲》中的一首歌曲《别再把我照耀》(Solastmichscheinen,Op.98a/9,谱例9)相对完整的分析来结束本文,这首歌曲呈现出本文中讨论的所有三种节奏和节拍的情感表达作用(16)乌里奇·马勒特简要地讨论了这首歌曲的宣叙调风格,并更详细地讨论了Op.98a中其他歌曲宣叙调,参见Fortschritt und Kunstlied: Späte Lieder Robert Schumanns im Licht der liedästhetischen Diskussion ab 1848,Munich: Emil Katzbichler,1983,pp.139-82.。舒曼常常把歌德诗歌的表层节奏变形。这首诗歌的节奏相当规律,是以抑扬格的四音诗步写成,只有少数不规律的重音。舒曼使用了多种方式来破坏这个基本上是有规律的节奏。这首诗歌的节奏可以谱成二拍子,或者以重读音节的延长来谱成三拍子,在这两种情况下重读音节都是与强拍协调一致的;在谱例9a中展示了谱成三拍子的情况。舒曼的确采用了三拍子,并且偶尔会把重音按照上述方法处理(见谱例9b中第5、9、25、46小节)。然而,他却频繁地将重读音节放到弱拍上,将非重读音节放到强拍上。不仅如此,他还常常避免重读音节的延长,避免在3/4拍里抑扬格的规律排列。这在笔者对他人声旋律分析的开始部分已做了说明(谱例9b)。舒曼开始就把非重读音节“so”放到强拍,把重读音节“lasst”和“bis”放到弱拍。此外,诗歌重音和音乐节拍不一致的例子还出现在第14—16小节(这里强重读音节“Stiff-”“off-”和“Blick”出现在弱拍上,而非重读音节“dann”却被放在强拍上)和第34小节(重读音节“lebt”出现在第二拍上)。

不过,比起人声旋律节奏里难以预料的重音,更引人瞩目的当是节奏完全的不规律性,这与诗歌节奏的规律性恰恰相反。谱例9a展现了笔者改写的、诗歌中暗含的、几乎完全规律的人声旋律节奏,这与舒曼所谱写的人声旋律节奏是多么的不同啊!舒曼歌曲的节奏也以均等的四分音符开始,但从第二小节起,人声旋律的节奏则在或快些或慢些的时值之间摇摆不定、难以捉摸,这种情况贯穿了整首歌曲。

谱例9.舒曼《别再把我照耀》,Op.98a/9(1849)

a.笔者改写的假设人声旋律

(歌词译文:别再把我照耀。不要拿走我的白袍。我匆忙地从美丽的大地下到这坚固的墓穴里。这里我可以得到短暂的宁静——然后我重生的眼睛将要睁开。我将抛却身外之物,腰带与花环。这些神圣的东西,他们自己与男人女人并不相关,没有衣裳或睡袍会遮蔽我超度的身体。无可否认,我活着,没有焦虑和苦难,但我却感受到了足够深的痛苦。因为痛苦,我过早衰老;请让我永葆青春吧!)

将谱例9a和9b做比较很快就能发现,笔者按诗歌节奏谱曲的人声旋律,其节奏的规律性本身可能就是一个错误。谱例9a的节奏极度枯燥无味,不仅是因为其可预料性,也因为其过长的长度。舒曼的歌曲实际上要短得多,有趣得多,并且比改写版本要有表情得多。谱例9a中规律的人声节奏产生了呆滞、沉闷的镇静,为一种顺从和迟钝的感觉。然而,舒曼作品里不稳定的节奏,展现出一种更加复杂的情感状态。舒曼这种不可预料的、人声旋律的节奏可以理解成焦虑的、坐立不安的,也就是迷娘想起她存在的痛苦以及她渴望解放的感觉。而且,还可以从舒曼人声旋律的节奏上听出一种极度兴奋,即一个人即将超越坟墓之外开始崭新旅途的

b.舒曼歌曲中实际的人声旋律,展示了诗歌变形和合并节拍的不规律性兴奋,在那里她期待缓解她尘世的痛苦。简而言之,舒曼的节奏比起谱例9a里改写的假设节奏,要更接近于歌德诗歌的意义以及迷娘复杂的人物性格。

舒曼在为此歌谱曲中使用了大量的节拍失谐,其中部分失谐的产生是通过前文所提的诗歌节奏变形。比如,在人声旋律开始的诗歌重音呈现出由稳定的四分音符律动构成的二分拍组,这与钢琴部分清晰的三分拍组产生了冲突(见谱例9b前两小节的星号)。在人声旋律接近结尾的部分(第43—45小节),出现了一个明显的循环重拍转换(hemiola),这更主要是基于音乐而不是诗歌重音上的原因;歌词 “wie-”(第43小节)、“jung”和“auf”(第44小节)上的时值重音产生出一个二分拍的节奏层,而旋律轮廓和诗歌重音对第44—45小节中二分拍节奏层的构成起了重要作用。

除分组失谐之外,此歌曲中还有大量的位移失谐。比如,在开始部分,位移失谐就很突出。钢琴的引子中弱化了小节的强拍,而第二拍却配以厚重的和弦,由此导致的高密度重音形成了明显的三分拍位移层。在人声旋律的第一小节里,把重读音节“lasst”放在第二拍的弱拍上延续了这个节拍位移层(由于钢琴中开始音型的第三次陈述也强调了第二拍,这就与歌唱部分连接起来)。在第4—5小节,终于能听到按照节拍整齐排列的三分拍部分,但第二拍上的持续性重音仍然保持着位移失谐。在第4小节里,通常置于强拍上的终止四六和弦也成为位移失谐的一个部分。第5小节钢琴回到开始时的音型,仍强调了第二拍上重音的密度和时值。第6小节也强调了第二拍上的重音,第7小节同样如此。

若将此歌曲里的所有节拍失谐都列举出来会显得冗长乏味。实际上,只需要说这样的失谐在歌曲中不断出现就足够了,甚至在最后一小节也不例外。大量的节拍失谐对表现迷娘因自己不再自由而感到痛苦起到了非常重要的作用。

这首歌曲里(至少在时值领域内)最具有情感表现力是合并节拍的不规律性。歌曲的开始部分在合并节拍上非常飘忽不定,以至于人们几乎无法分辨,因为很难确定哪一小节属于重拍小节。笔者在谱例9b里展示了一种划分合并重拍小节的可能性,但还是加上问号以表明此划分是模棱两可的。合并小节开始的标志,如材料的平行与强和声终止进行,在这首歌的第一部分不是没有出现,就是出现了也很不显眼。比如,第8小节人声旋律从C5到E5的运动,与人声第1小节有些关系,但这关系太弱。以第3小节的平行来认定第8小节是合并强拍,也同样令人质疑。在划分合并重拍上,和声不如材料的平行重要;此处有太多潜在的重拍性和声:如第5小节的终止四六和弦,第6小节的阻碍进行,第8小节到a小调的解决,等等。

再有,决定歌曲开始部分重拍小节的位置不仅很困难,且由合并重拍的分布而产生的合并小节也非常不规律。这首歌曲的开始部分里,舒曼的潜意识中也没有出现四小节的合并节拍。笔者分析里的合并重拍产生了一个三小节的合并小节(第3—5小节),一个两小节的合并小节(第6—7小节),一个三小节的合并小节(第8—10小节),两个两小节的合并小节(第11—12、13—14小节),然后一个五小节的合并小节(第15—19小节)(17)也可以把3—12小节里的三小节合并小节和两小节合并小节重组成两个五小节的合并小节(第3—7和第8—12小节)。。如前文所述,舒伯特和沃尔夫是根据诗歌的节奏谱曲,采用了常规的四小节合并节拍。舒曼却不是这样,他出于情感表达的目的采用了不规律的合并节拍。

通过歌曲结尾处的分析,便可说明使用合并节拍的原因。尾声仅由两个清楚的四小节合并小节构成。这是舒曼的精心设计,歌曲以极度不规律的节拍开始,最后以规律性即方整性的合并节拍来结束。他以一种微妙的方式来连接这两个合并节拍的部分。在歌曲的开始部分,乐句间缺少小节上的平行关系,从第15小节起,这些小节上的平行关系就逐渐显现出来。舒曼将这些平行关系处理成两小节的片段。例如,第15和第17小节的对应,暗示了以两小节为单位的组合。第20—21小节、第22—23小节(是第20—21小节的复杂化),以及24—25小节组成了更清晰的两小节片段。两小节片段常是方整性的四小节合并小节的基本要素;从15小节开始,舒曼似乎在为这样的合并小节铺路。这就是说,他实际上直到38—41小节才把两个相邻的两小节片段组合成一个四小节的合并小节;而在这之前,两小节片段被组合成六小节的合并小节(第20—25、第26—31、以及第32—37小节)。

舒曼用标准四小节的合并节拍逐渐代替了不规律的合并节拍,这必然是受到了诗歌含义的启发:正如迷娘期待摆脱她过早衰老的身体,盼望能变得永远年轻而没有痛苦那样,舒曼也将合并节拍从开始的混乱无序转变为结束时的井然有序。

舒曼1849年创作的这首歌曲总结了他一生中对于节奏和节拍表情潜力的探索。当然,这种探索一直持续到他的晚期作品中。不可否认的是,在舒曼晚期音乐中,上述方法使用得更加有节制;诗歌节奏的变形,简洁的节拍失谐,以及合并节拍的不规律性代替了在其早期作品里很常见的、明显和激烈的节拍冲突。人们普遍认为,舒曼1849年及其之后的作品,在和声和织体上都比其早期作品更简单,在节奏上也缺少意趣。但是,对舒曼晚期音乐里节奏和节拍留意的人就会有很多收获,因为他们会发现舒曼用微妙的方式来获得了突出的表情效果。

附言:本译文得到原作者加拿大维多利亚大学音乐理论教授哈拉尔德·克雷布斯的授权,在此特表感谢!