1960-2016年冀西北地区降水时空变化特征研究

杨 佳, 郝桂珍, 张 婧, 王利民, 裴宏伟, 贾慧慧

(1.河北建筑工程学院, 河北 张家口 075000; 2.河北省气象局, 河北 石家庄 050021; 3.中国科学院大学, 北京 100049)

1 研究背景

降水变化作为全球气候变化的主要表现,其变化特征是世界各国关于全球气候变化的热点研究领域之一[1-2]。随着全球变化进程的不断演变,热点地区的降水变化情势如何?在气候系统变化下如何响应?此类问题已成为继全球及区域中尺度气候变化研究后,水文气象领域内研究者们探究气候演变内在机理的又一焦点话题。对于大部分行政区位于海河流域的冀西北地区,人均水资源量不足400 m3,仅约为全国人均水资源量的13%,国际人均水资源紧缺标准的27.3%。而在冀西北北部坝上内流区,水资源短缺问题则更为严重,并已成为地下水水位持续下降和防护林大面积死亡的主要诱因[3]。未来,随着冀西北地区暖干化的深入演变(0.4℃/10a)[4-6],水资源短缺将成为该地区开展生态保育工作和实现经济社会持续发展的关键限制因子,并极大地制约着本地区作为京津冀核心都市圈生态环境屏障的功能定位。

降水时序本身具有的自然变异性,给降水变化规律及其内在机制研究带来了困难[7],导致很多未来降水变化趋势研究得到的结论截然相反,如一部分研究表明中国北方等中纬度及半干旱地区的降水可能减少[8-10],另一部分研究则表明中国北方如海河流域将可能面临降水增加,且整体上流域东部比流域西部的增幅大[11-12]。以上研究以大中区域尺度的整体分析为主,难以回答小气候变化和地方降水变化的问题,研究结果也难以被地方政府直接利用。因此,热点区域冀西北地区降水呈现怎样的趋势变化以及内部空间分布有何特征则需要进一步研究。多年来,虽已有学者对冀西北地区的降水特征进行了相关研究[3-6],但目前针对本地区的降水资源分布、演变特征的系统研究还不多见。冀西北地区作为京西北重要生态屏障,正在加快落实“建设首都地区水源涵养功能区和生态环境支撑区”和2022年冬季奥运会筹备工作,分析其历史降水的演变过程,不仅有助于深入了解本地区水资源的变化特性和空间格局,更对地区内水资源合理开发利用及助力地方水源涵养和生态保育工作等具有重大的现实意义。此外,冀西北地区作为气候敏感区和生态脆弱区,其降水的时空变化特征研究对于进一步理解半干旱半湿润气候过渡区的气候变化规律具有重要科学意义,对于地方科学制定植被保护与恢复政策、实现经济社会与生态的协调发展具有重大的现实价值。

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区概况

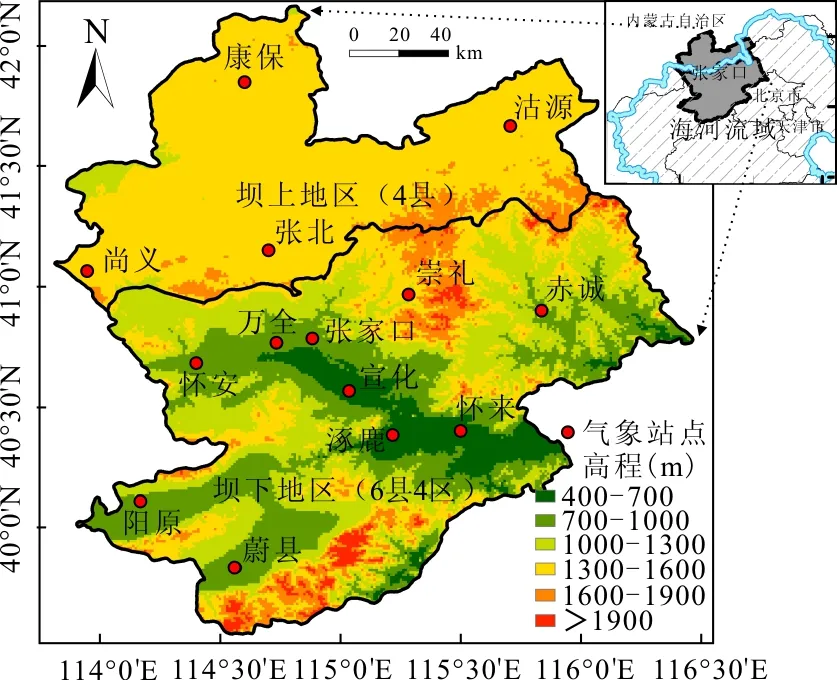

冀西北地区地处海河流域上游(113°50′~116°30′ E,39°34′~42°10′ N),总面积3.68×104km2。受西伯利亚冷空气南下影响,全年大部分时间干燥寒冷,年平均气温6~8 ℃,多年平均降水量348~475 mm。本地区夏季主导风向为东南风,冬季为西北风。全区地势西北高、东南低。其范围沿内蒙古高原南缘,西起尚义县套里庄,沿张北县狼窝沟,东至赤城县独石口为界,将其划分为坝上和坝下两个自然地理区域(如图1所示)。坝上地区属内流区,面积为1.25×104km2,海拔1 300~1 600 m,多湖淖,南高北低,地势较平坦,为典型的波状高原地形。坝上河流多数为内陆季节性河,近20年大规模农业灌溉活动导致地表水断流、湿地湖泊萎缩,水资源短缺进一步加剧。坝下地区属海河流域,面积近2.45×104km2,海拔500~1 200 m,区内地形复杂,山峦起伏,丘陵与河谷盆地相间分布。坝下地区河流分别属永定河、潮白河和大清河水系[13-15]。

图1 冀西北地区位置及气象站点分布

2.2 数据来源

本文分析了冀西北地区14个气象站点(各气象站点分布见图1)1960-2016的日降水量资料,该资料来源于河北气象局和中国气象数据共享网。为了能很好地反映出历年各季节的降水变化情况,本研究以3-5月为春季、6-8月为夏季、9-11月为秋季、12-次年2月为冬季,分别研究各季降水变化特征;另以1987年为平分节点,将1960-1987共28 a作为前一阶段,将1988-2016共29 a作为后一阶段,用以比较降水在前后两个阶段之间的变化。各站点数据基本信息统计见表1。

表1 各站点数据基本信息统计

2.3 研究方法简介

本文采用Mann-Kendall非参数检验法(简称“M-K法”)和反距离权重插值法(IDW)分别对冀西北地区1960-2016年降水量的时间及空间演变特征进行统计分析。M-K非参数检验,又称任意分布检验,最初由Mann和Kendall提出,并被世界气象组织(WMO)推荐使用。M-K非参数检验不针对特定的参数,不对总体分布做严格假定,具有较强的适用性[16-17],已经成为分析水文、气象等要素长期变化趋势的成熟工具[18],该方法具体计算过程见参考文献[16]。反距离权重插值法是空间内插值最为常用的方法之一,该方法以插值点与样本点间的距离作为权重进行加权平均,距离插值点越近的样本点则被赋予的权重越大[19]。IDW法计算方程如下[20]:

(1)

式中:W为样本估计值;Wi为第i(i=1,2,…,n)个样本;Di为插值点与样本点间的距离;p为距离的幂(选择标准是最小平均绝对误差)。

3 冀西北地区降水时空分布规律

3.1 降水量时间分布规律

3.1.1 年际变化规律 由于研究区内地势格局分布不同,地形类型及山脉走向呈多样性,区域降水分布情况也将会有所不同,表2为1960-2016年冀西北地区各阶段多年平均降水量统计与比较,从多年平均量上反映出了冀西北地区不同时段的降水量变化特征。由表2可看出,冀西北地区1988-2016年的多年平均年降水量为394.4 mm,比1960-1987年系列增加了0.13%。各站点1960-2016年多年平均年降水量在347.9~475.6 mm间波动,崇礼为最高475.6 mm,康保最低,为347.9 mm;康保、崇礼、赤城、怀来和万全1987年后多年平均降水量有所减少,其中万全的降水量减少最多,比1988年前系列减少了7.33%;其他9个站点降水量均有所增加,其中阳原增加最多,比1988年前系列均值增加4.31%。冀西北地区及其各站点年降水量各有差异,各站点变化趋势表现出较强的空间异质性。

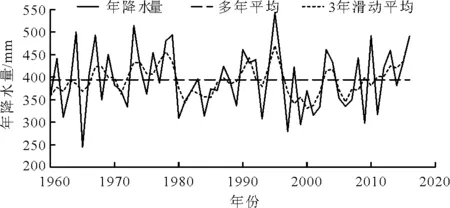

冀西北地区1960-2016年年降水量和3 a滑动平均降水量时间序列见图2,降水量M-K趋势法及其他统计量分析结果见表3。由图2和表3可看出,1960-2016年,冀西北地区的降水量呈波动型变化(CV=17%),1965与1995年分别出现最小值244.6 mm和最大值543.0 mm,1980和1997年先后出现2个降水低谷。研究结果显示,冀西北地区年降水量时间序列的变异系数在17%~24%间变化(表3)。其中,崇礼CV=17%,序列波动相对最小,宣化CV=24%,时间序列离散变异相对最大。

表2 1960-2016年冀西北地区各阶段多年平均降水量统计 mm

注:因原始数据数据缺失,全地区平均值的计算结果中没有计入阳原站1960-1962年与万全站1960-1964年的降水量。

根据M-K法分析结果,冀西北地区1960-2016年各站点平均年降水量呈增加趋势,Z值为0.131,β值为0.08 mm/a,增加趋势不显著。有关我国夏季降水的年代际变化及华北干旱化趋势[21]的研究成果表明,整体上全国年降水量呈较少趋势,但华北地区北部的降水有增多趋势,这与本文结论相一致。北部坝上站点降水量Z值皆小于0,即年降水量时间序列皆呈减少趋势,但减少趋势不显著,其中张北Z=-1.05,β=-0.5 mm/a,较其他坝上站点减少趋势明显;南部坝下地区各有5个站点分别呈减少和增加趋势,其中仅怀来呈显著减少趋势,降水量Z值为-1.8,β=-1.24 mm/a,此外,万全与蔚县减少趋势较怀来以外其他站点明显,其Z值分别为-1.05、-0.74 。降水减少趋势与整个华北地区的降水量变化趋势基本吻合[22]。坝下地区山峦起伏,沟壑纵横,山地、丘陵、盆地相间分布,其主要有怀安-张家口-宣化盆地、蔚县-阳原盆地、涿鹿-怀来盆地,受特殊的地形地理特征及小气候系统的影响,使得坝下的降水变化趋势不一。

图2 1960-2016年冀西北地区年降水量和3年滑动平均降水量时间序列

表3 1960-2016年冀西北地区年降水量M-K趋势法及其他统计量分析结果

注: *表示通过了置信度为90%的显著性检验;↑、↓分别代表增加与减少趋势。

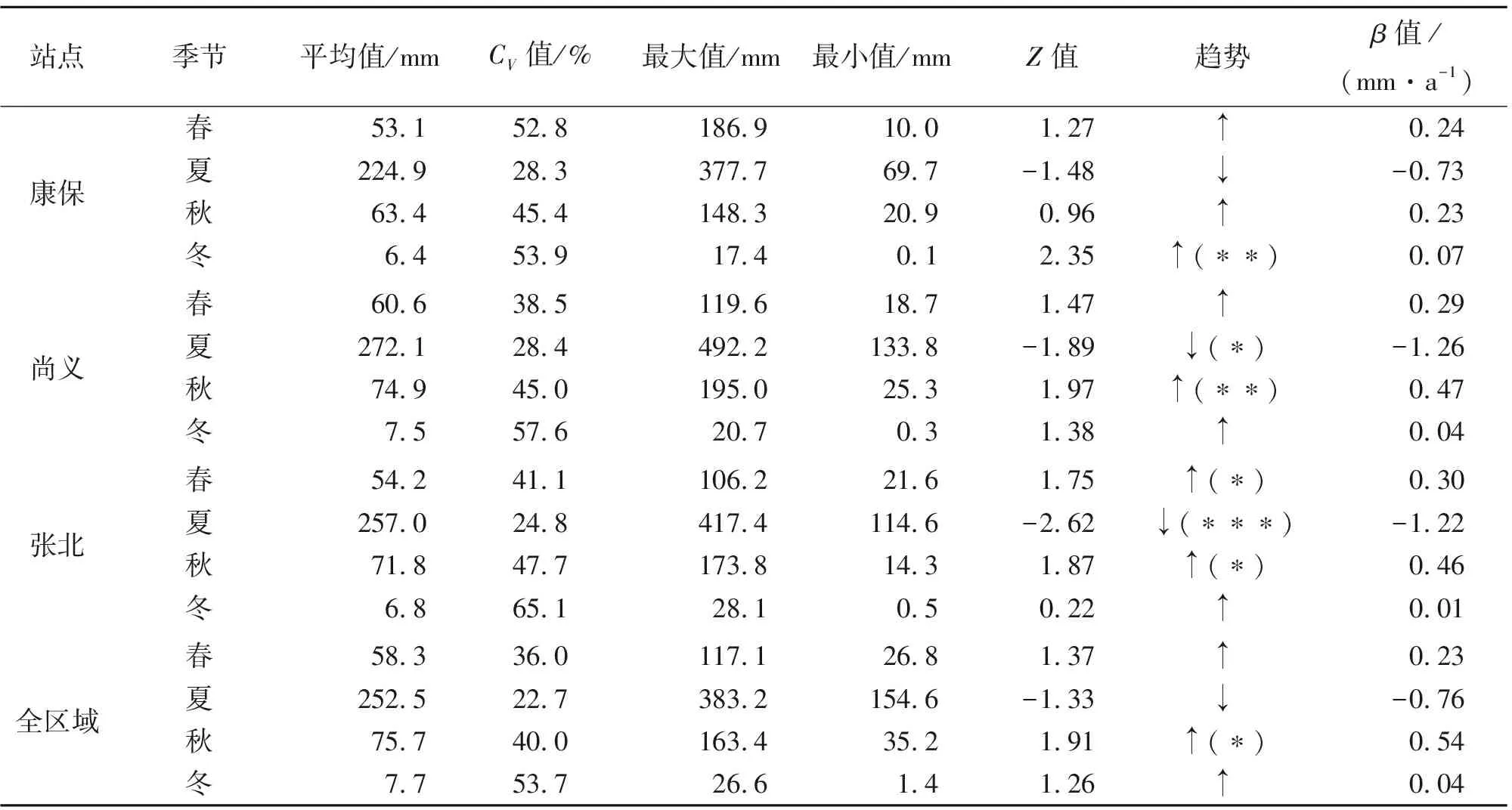

3.1.2 年内变化规律 因冀西北地区地处内陆,受地势和风向影响,海洋暖湿气流难以到达,不同尺度的天气系统与不同下垫面条件配合产生不同的变化,使得该区四季降水量极不均匀。研究结果显示冀西北地区的降水量主要集中在夏季(6 -8 月),约占全年的64%;冬季(12 -次年2月)降水量最少,仅约占全年的2%;春季(3-5月)降水偏低,约占全年的13%;秋季降水次于夏季,占约全年的18%。1960-2016年冀西北地区季节降水量趋势与标准差见图3,1960-2016年冀西北地区坝上区域多年各季降水量统计特征值见表4。根据M-K法计算结果(表4),全区域夏季降水量为非显著性减少趋势,Z值为-1.33。秋、冬、春三季降水量皆呈增加趋势,其中秋季降水量增加趋势显著,通过了置信度为90%的显著性检验(Z=1.91),冬、春两季降水量增加趋势不显著,但春季降水量增加趋势(Z=1.37)较明显。同时,秋、冬、春三季降水量增幅分别约为平均每年增加0.54、0.04、0.23 mm,夏季降水量约每年减少0.76 mm,其降水量的标准差范围在20世纪80年代表现明显,不确定度偏大;此外,四季相比,冬季降水量的不确定度最大(图3(d))。各站点秋季降水量统一表现为增加趋势,其中有9个站点通过了显著性检验,阳原、赤城和尚义站点通过了95%的显著性检验;夏季降水量皆呈减少趋势,其中5个站点减少趋势显著,尚义和张家口站通过了90%的显著性检验,张北、怀来和万全站点通过了99%的显著性检验。冀西北地区降水量年内分布所表现出的季风性减弱特征可能与华北地区夏季风减弱、暴雨事件减少和副热带高气压南移等因素有关[23]。

3.2 降水量空间分布规律

3.2.1 年降水量空间分布 冀西北地区多年平均降水量及年降水量变率分布见图4。由图4可看出,受东南季风影响,研究区年降水量空间分布呈现东多西少、南多北少、由东南向西北部递减的趋势;全区大部分区域年降水变化趋势为减少,其中,怀来周边区域降水减少幅度最大。与此同时,阳原、涿鹿、怀安、宣化与赤城地区年降水量则呈现增加趋势,其中以阳原增幅最大;沽源、赤城、尚义、张家口市区、崇礼大马群山一带和蔚县为多雨区,张家口市区南部及其相邻的宣化中部、西北的康保和西南的阳原为少雨区。降水空间分异一方面因地势自西北向东南倾斜、阴山山脉横贯中部以及地形复杂、山盆相间等地理因素造成;另一方面,越向西北,距离东南水汽源地越远,气候越干旱,所以东部降水量比西北部地区降水量要多。西北部地区的年降水量不足380 mm,而东部降水量可达460 mm 以上,其中崇礼范围的降水为最大。

图3 1960-2016年冀西北地区季节降水量趋势与标准差

站点季节 平均值/mmCV值/%最大值/mm最小值/mmZ值趋势β值/(mm·a-1)春 53.152.8186.910.01.27↑0.24康保夏 224.928.3377.769.7-1.48↓-0.73秋 63.445.4148.320.90.96↑0.23冬 6.453.917.40.12.35↑(∗∗)0.07春 60.638.5119.618.71.47↑0.29尚义夏 272.128.4492.2133.8-1.89↓(∗)-1.26秋 74.945.0195.025.31.97↑(∗∗)0.47冬 7.557.620.70.31.38↑0.04春 54.241.1106.221.61.75↑(∗)0.30张北夏 257.024.8417.4114.6-2.62↓(∗∗∗)-1.22秋 71.847.7173.814.31.87↑(∗)0.46冬 6.865.128.10.50.22↑0.01春 58.336.0117.1 26.8 1.37↑0.23全区域夏 252.522.7383.2 154.6 -1.33↓-0.76秋 75.740.0163.4 35.2 1.91↑(∗)0.54冬 7.753.726.6 1.4 1.26↑0.04

注: *、**和***分别表示通过了置信度为90%、95%和99%的显著性检验。

3.2.2 四季降水量空间分布 冀西北地区各季多年平均降水量空间分布见图5。

图4 冀西北地区多年平均降水量及年降水量变率分布

图5 冀西北地区各季多年平均降水量空间分布

由图5可看出,研究区各季的平均降水量呈现出较大的空间差异,春季降水在西北部的康保和东南部的宣化-怀来一线出现低值区,崇礼地区呈现为高值区;夏季降水低值区分布于西北部康保,以及西南部阳原-涿鹿,高值区则分布在“赤城-崇礼-尚义”一线;秋季降水低值区出现在康保,以及“阳原-涿鹿”一线,而高值区则依然出现在崇礼;冬季降水仅崇礼至沽源区域降水量较多,西北部康保范围、东部赤城范围和东南部则出现降水量低值区。

4 讨 论

由于降水序列自身的自然变异性,因此对于降水变化规律及其内在机制的研究还存在很大的不确定性[7]。例如,田晶等[4]应用线性回归趋势分析得出冀西北地区1965-2014年14个气象站点降水量呈缓慢下降趋势,与本文的增湿趋势结论相悖,这表明采用不同方法及不同研究时段都将导致结论的不同甚至完全相背。与M-K检验法相比,线性趋势分析法会受到线性关系(降水量与时间的线性关系)无法解释的变异性的影响,此方法对样本观察数据有要求,同时涉及到参数的估计,人为引入的误差相对较高[24]。相比之下,本文采用M-K法对冀西北地区的降水量变化进行分析更为可信,对认识本地区甚至北方半干旱区降水量变化提供了更加可靠的依据。

5 结 论

本文采用非参数M-K检验方法和反距离权重插值法分析了冀西北地区1960-2016年14个气象站的降水量多年变化和空间分布特征,结论如下:

(1)从降水量随时间变化趋势来看,1960-2016年该区各站点平均年降水量呈波动且略有上升的趋势(Z=0.13,β=0.08 mm/a,CV=17%),这主要得益于春、秋季降水量(Z春=1.37,Z秋=1.91)增加。一方面,这种湿润化的趋势有利于本地区的生态保育,对加强该地区作为京津冀地区生态屏障功能具有一定积极作用。但是,在各季节变化中,夏季降水量明显减少,秋、冬、春三季增加,表明研究区内季风有减弱的特征。研究区内坝上区域4个站点的降水全部呈非显著性减少趋势,未来可能会面临更严重的水资源短缺,并加重目前的地下水超采和防护林退化问题。

(2)从降水量随空间变异来看,冀西北地区降水量空间分布不均匀,其分布规律为东多西少、南多北少且东南向西北部递减,其中崇礼区域是降水量的高值区,而康保为低值区。区内干湿趋势整体趋于变干而局部地区变湿,其中坝上4个站点年降水量皆呈减少趋势,坝下区域则各有5个站点分别呈增加和减少趋势。崇礼、万全作为张家口市区水源地,其降水量呈现出非显著减少趋势(万全较为明显,Z=-1.05),此将在一定程度上激化未来市区的水资源供需矛盾问题,应当尽早绸缪。