贵州省1960-2014年降水量时空变化特征分析

彭 菊, 周秋文, 韦小茶, 唐 欣, 梁建方, 闵思艳

(贵州师范大学 地理与环境科学学院, 贵州 贵阳 550001)

1 研究背景

在全球气候变化背景下,极端旱涝等自然灾害频繁发生[1-3]。降水是地球水循环的重要环节,降水量及其过程的掌握,对人类认识大气循环和水循环过程,以及农业生产和整个国民经济发展都起着至关重要的作用[4-6]。

随着航天和遥感技术的发展,高时空分辨率的卫星降水反演数据解决了气象观测站点空间代表性不足的问题,并且弥补了偏远地区站点观测数据较少的缺陷[7-10]。目前,许多学者对降水特征开展大量研究,并取得众多显著成果[11-12];Narisma等[13]用小波分析法分析研究全球20世纪降水的区域突变;胡乃发等[14]采用小波分析方法,对1959-2006年长白山地区降水序列进行多时间尺度分析,发现长白山地区植被生长季降水量存在3~6 a、10~13 a、24~30 a的特征周期,年降水量序列呈现整体下降趋势;杨雨蒙等[15]对TRMM卫星降雨数据在湖南省的精度和可靠性进行评定。

贵州省属于亚热带高原季风湿润气候,省内大部分地区降水充沛,但时空分布不均[16-17]。近年来,贵州省干旱和洪水灾害频繁,并且有恶化的趋势,对该区的土壤侵蚀、生态系统生产力、土地利用/覆被等方面具有较大影响,严重制约了贵州省社会经济发展[18-19]。因此,研究贵州省降水变化趋势和突变规律,对了解该区气候变化特征、合理利用和配置水资源、防御旱涝等具有重要的现实意义[20-22]。

近年来,学者针对贵州省降水量变化开展研究。例如,李腹广等[23]对黔西南近30年降水时空变化特征进行分析,发现黔西南州年降水存在多时间尺度特征;李春梅等[24]对贵州麦岗水库小流域降水进行小波分析,基于49 a降水数据的分析结果表明,贵州省降水存在多时间尺度特征,周期振荡明显[25]。徐建新等[6]基于贵州省19个气象站点1960-2009年的月降水资料,分析了贵州省降水在不同时间尺度下的时空规律;张勇荣等[26]分析了贵州省近55 a来的降水量、降水日数、降水强度的气候特征、变化趋势、空间分布和稳定性。

目前对贵州降水的大量研究中,针对贵州省不同地貌单元区、不同时间尺度降水序列进行趋势和突变特征分析的研究较少。因此,本文采用一元线性回归拟合、累计距平、M-K突变检验法,以贵州19个气象站点1960-2014年的逐月降水量数据为基础,对贵州省及其不同地貌类型区近55年不同时间尺度的降水量进行趋势和突变特征分析,为掌握贵州省降水量变化规律及短期气候预测,以及制定旱涝灾害预警机制和合理利用和配置水资源等提供理论依据和科学技术支撑。

2 研究区概况

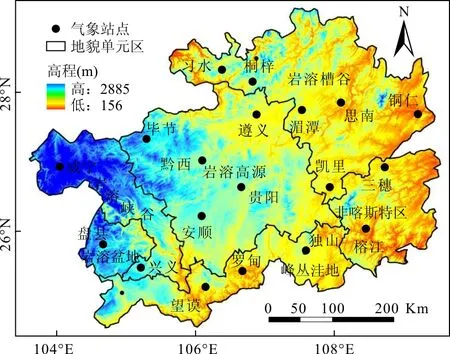

贵州省处于云贵高原的东斜坡(103°36′E~109°35′E、24°37′N~29°13′N),海拔梯度大、地貌条件复杂、生态环境极为脆弱[17]。土地面积17.62×104km2,海拔约1 100 m,年均温14~16℃,最冷月均温3~6℃,最热月均温22~25℃,气温年差较小,年降水量1 000~1 300 mm,多集中于夏季。降雨不仅是该地区生态环境状况的主要影响因素,而且是导致该地区土壤侵蚀和石漠化的主要动力因素[16]。区域内降水空间分布格局异常复杂,多年平均降水量大但空间分布差异显著,年内分布不均。贵州省地貌分区及气象站点分布如图1所示。

3 数据来源与研究方法

3.1 降水数据

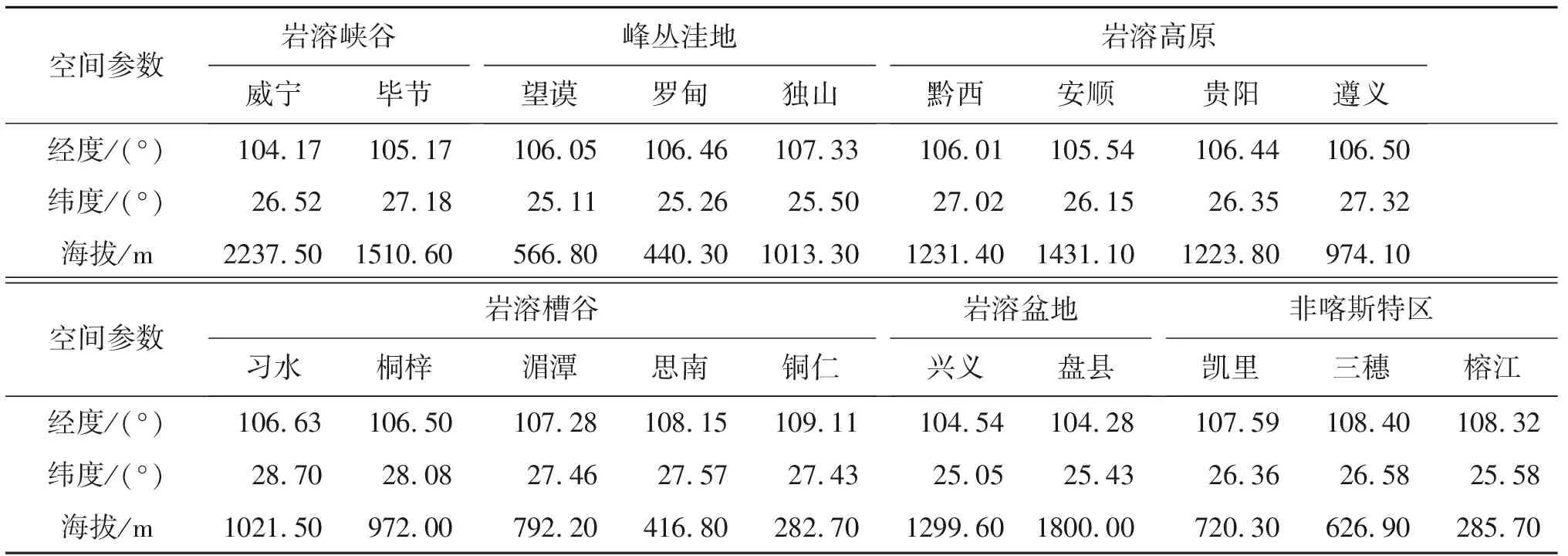

降水数据来源于中国气象数据共享网(http://data.cma.cn/)提供的1960-2014年贵州省19个代表气象站点逐月降水资料,将各月降水量求和得到各年降水量。为能更全面地反映贵州降水量变化规律,分别对整个贵州省及其不同地貌区域进行年降水、最大月降水变化特征分析。各气象站点的名称、经纬度、观测场海拔高度及所在的地貌单元等信息如表1所示。

表1 各气象站点的名称、经纬度、观测场海拔高度及所在的地貌单元

3.2 研究方法

本研究中采用气候倾向率[27-28]来描述年均降水量、最大月降水量的变化幅度。采用累计距平法反映研究区降水量长期的演变趋势,当累计距平曲线上升,表示距平值增加,气象要素处于偏高阶段;当累计距平值下降,则表示距平值减少,气候要素处于偏低阶段,当曲线出现明显的上下起伏时,可以诊断其为发生突变的大致时间。采用Mann-Kendall (M-K)法对降水进行突变特征检验[30-31],从而确定降水突变开始的时间和范围。

4 结果与分析

4.1 降水量空间分布特征

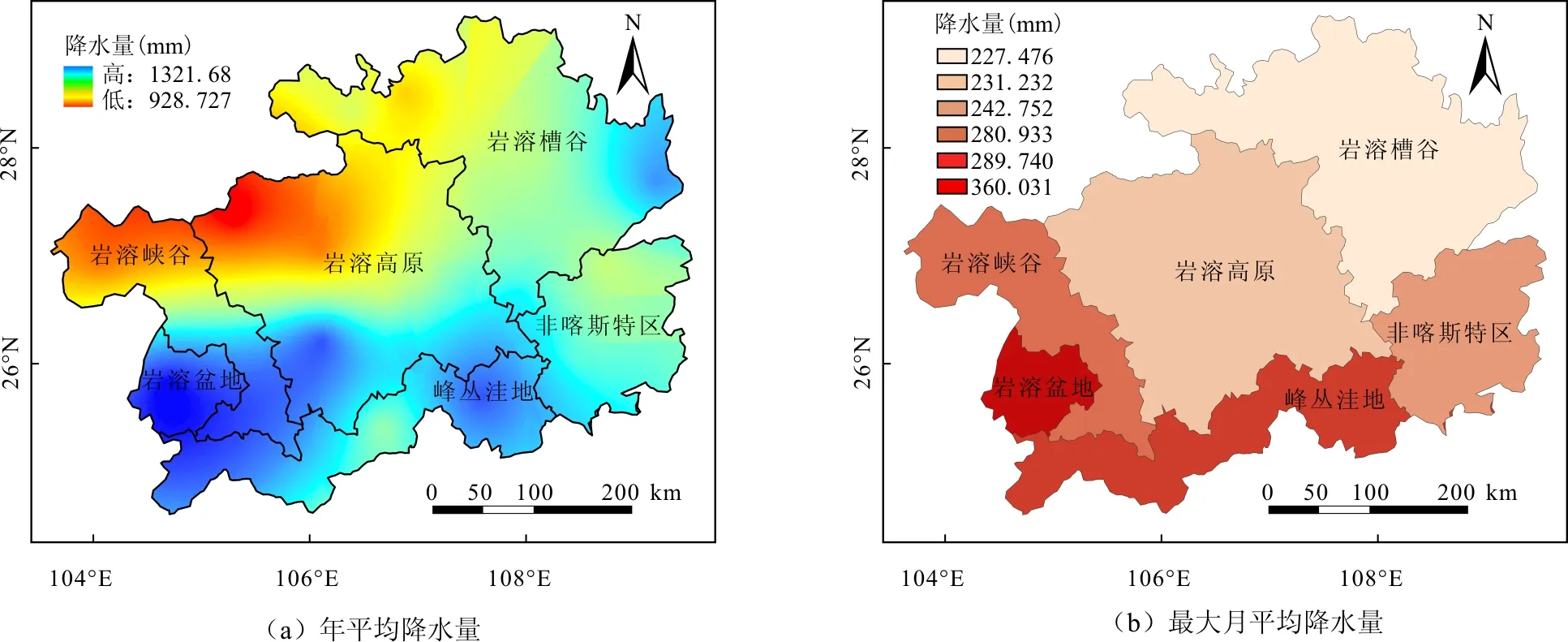

1960-2014年贵州省年平均和最大月平均降水量空间分布如图2所示。由图2 (a)可见,贵州近55年年均降水量存在空间差异,总体上呈现出南多北少的空间格局。其中,岩溶盆地、峰丛洼地的降水量相对较丰沛,岩溶高原降水则普遍较少。岩溶峡谷的北部降水稀缺,南部降水丰富;由图2(b)可见,贵州省西南部岩溶盆地地区的最大月平均降水量较高,其次为峰丛洼地、岩溶峡谷、非喀斯特地区、岩溶高原,最小的则是岩溶槽谷地区。

4.2 年均降水量变化趋势

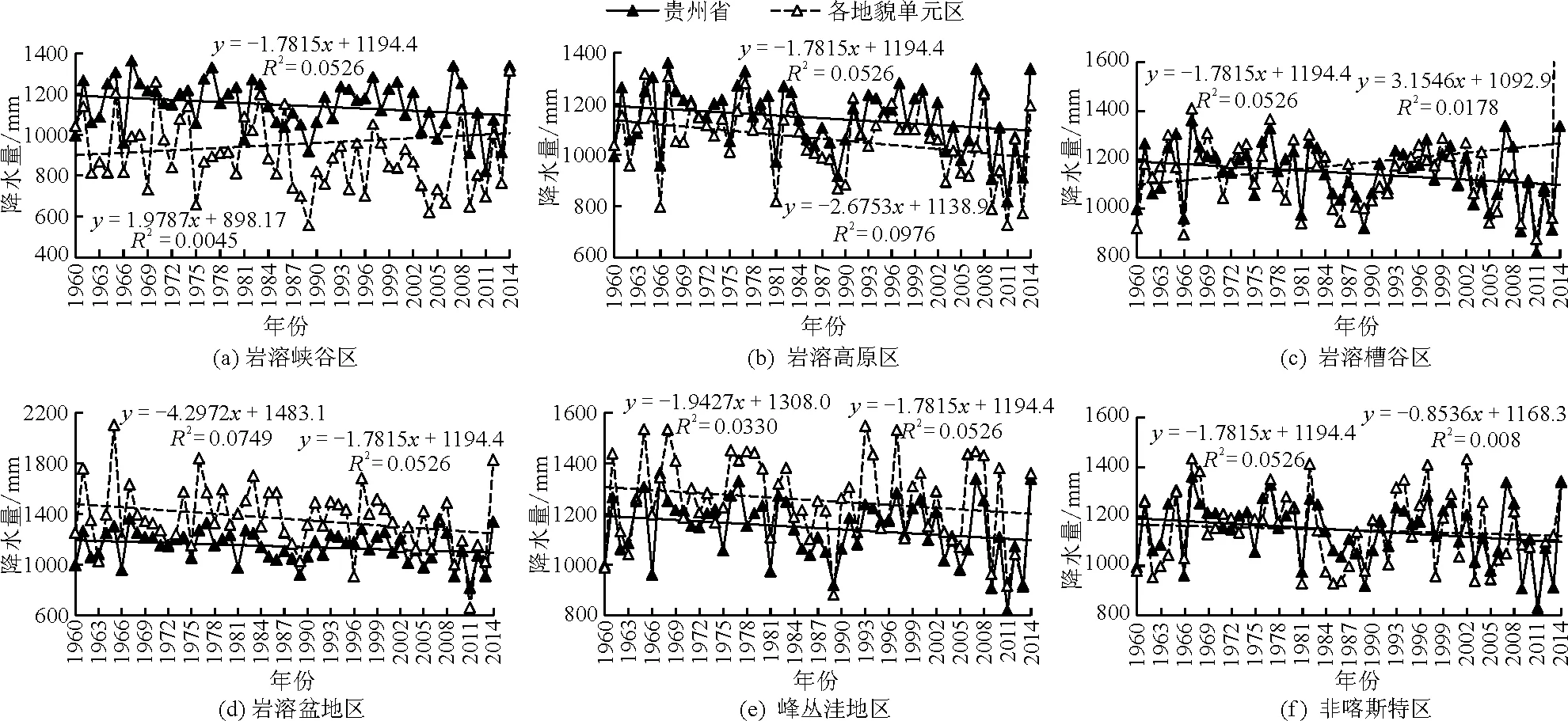

1960-2014年贵州省及各地貌单元区降水量年际变化趋势见图3。由图3可看出,贵州省近55年来降水量呈现出逐年减少的趋势,变化倾向率为-17.815 mm/10a。其中降水量最大值为1967年的1 361.447 mm,最小值为2011年的818.168 mm,多年平均值为1 144.473 mm。20世纪60、70年代

降水较丰沛,80年代末至90年代初以及2000年以来的降水量相对较小。岩溶峡谷和岩溶槽谷年降水整体呈上升趋势,变化倾向率分别为19.787 mm/10a、31.546 mm/10a;岩溶高原、峰丛洼地以及非喀斯特地区则呈现出逐年递减趋势,变化倾向率分别为-26.753 mm/10a、-19.427 mm/10a和-8.536 mm/10a,岩溶盆地的降水量下降最明显,倾向率为-42.972 mm/10a。

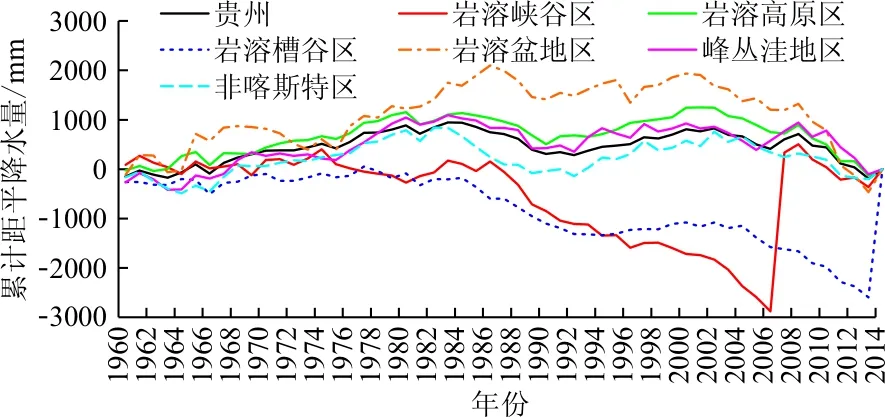

图4为1960-2014年贵州省及各地貌单元区降水的年际累计距平分析。由图4可看出,1960-2014年贵州省降水累计距平大致出现4个变化阶段:1960-1986年降水累计距平有明显的上升趋势,1986-1994年出现下降趋势,1994-2000年缓慢上升(岩溶峡谷区除外),在2000-2014年又逐渐减少。岩溶峡谷在20世纪80年代至2007年的降水累计距平呈明显下降趋势,后突然增加,尤其在近几年来的降水量非常不稳定。

图1 贵州省地貌分区及气象站点分布

图2 1960-2014年贵州省年平均和最大月平均降水量空间分布

图3 1960-2014年贵州省及各地貌单元区降水量年际变化趋势

4.3 最大月降水量变化趋势

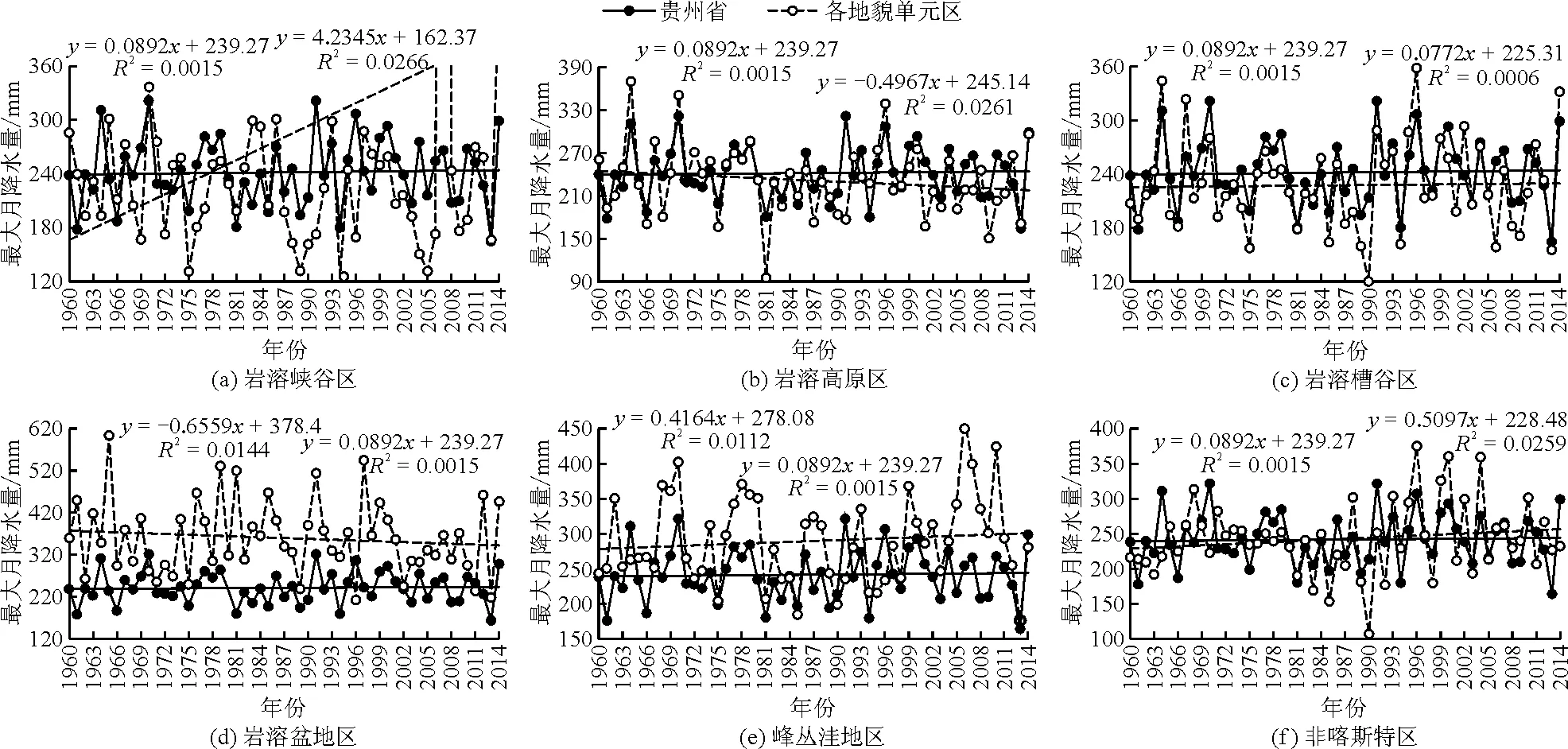

1960-2014年贵州省及各地貌单元区的最大月降水量变化趋势见图5。由图5可看出,贵州省月降水量最大值为1970年的321.579 mm,最小值为2013年的164.442 mm,平均值为241.771 mm,每年最大月降水值相差不大。最大月降水量倾向率为0.892 mm/10a。岩溶峡谷的最大月降水量增加趋势最为明显,倾向率为42.345 mm/10a。岩溶槽谷、峰丛洼地及非喀斯特地区分别为0.772、4.164 mm/10a和5.097 mm/10a。岩溶高原和岩溶盆地的变化倾向率分别-4.967 mm/10a、-6.559 mm/10a。

图4 1960-2014年贵州省及各地貌单元区降水量年际累计距平分析

图5 1960-2014年贵州省及各地貌单元区的最大月降水量变化趋势

图6为1960-2014年贵州省及各地貌单元区最大月降水累计距平分析。由图6可看出,贵州省最大月降水量累计距平变化幅度不大,1960-1990年总体上有下降趋势,1990-2014年呈缓慢上升趋势。从各地貌区来看,岩溶峡谷地区最大月降水累计距平在1960-2006年间呈显著下降趋势,在2007年出现一次显著变化,降水突然急剧增加,主要是因为岩溶峡谷威宁地区2007年5月大量降水而造成。其他5个地貌区在这55年间也出现多次波动但变化幅度不大,均无明显变化规律。

图6 1960-2014年贵州省及各地貌单元区最大月降水量累计距平分析

4.4 年均降水量突变检验

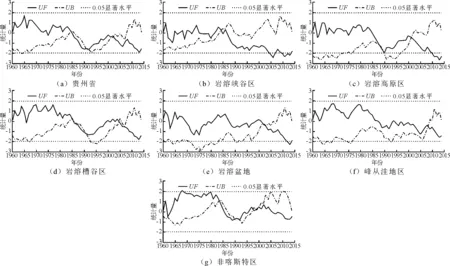

1960-2014年贵州省及各地貌单元区的年均降水量突变检验分析见图7。如图7所示,1960-1985年贵州省整体的年降水变化UF曲线大于0,降水处于增加趋势,1985-2014年UF值小于0,降水呈下降趋势。UF和UB曲线在1985、1992和2002年存在明显交点,且交点在临界线之间。结合年降水距平曲线,可确定在1985、1992和2002年降水量出现

突变。岩溶峡谷的UF和UB曲线在1984年存在交点,在此前UF曲线均是围绕0值线波动,起伏不大,1984年后UF值小于0,说明降水一直处于减少趋势。岩溶高原的突变点在2001年,此后降水也保持持续减少趋势。岩溶盆地区只有2002年1个突变点,峰丛洼地的突变点为2008年,岩溶槽谷地区和非喀斯特地区均存在多个突变点。

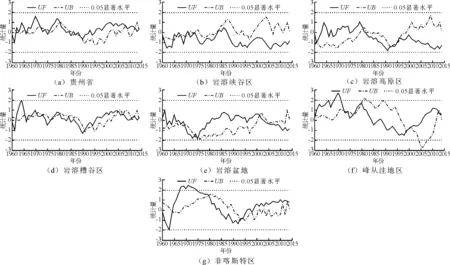

4.5 最大月降水量突变检验

1960-2014年贵州省及各地貌单元区的最大月降水量突变检验见图8。如图8所示,1960-1995年贵州省整体的UF曲线围绕0值变化波动较大,1995-2014年UF值大于0,说明该阶段的最大月降水量处于增加趋势。贵州最大月降水UF-UB曲线主要有1963、1966、1972、1975、1980、1985、1990、2008、2012年9个交点,交点较多说明贵州省近55年来的最大月降水量变化不稳定。从各地貌类型区分析可知,岩溶峡谷地区1960-2014年最大月降水序列的突变点是1984年,岩溶高原地区最大月降水序列的突变点为1980和1994年,峰丛洼地的突变点为1980和2001年,1968-1971年为该区突变明显期,非喀斯特地区的突变点主要有1980和1994年,1967-1975年为该区突变明显期,岩溶槽谷地区的突变点最多。

图7 1960-2014年贵州省及各地貌单元区的年均降水量突变检验分析

图8 1960-2014年贵州省及各地貌单元区的最大月降水量突变检验

5 结 论

基于贵州省19个气象站点1960-2014年的逐月降水量数据,采用一元线性回归拟合、累计距平、M-K突变检验法,对贵州省及其不同地貌类型区近55年的年均降水量、最大月降水量进行趋势和突变特征分析。得出以下主要结论:

(1)贵州省近55年来的年均降水量总体呈南多北少的空间格局,不同地貌单元的降水空间分布受地质地貌和季风的影响而存在明显差异。

(2)1960-2014年贵州省降水量总体以-17.815 mm/10a的变化率在逐年减少,在2000-2014年的减少趋势尤其明显,自20世纪80年代以来变化尤其不稳定。

(3)岩溶槽谷近55年间的降水量增加趋势明显,而岩溶盆地下降趋势明显,岩溶峡谷、岩溶槽谷和非喀斯特区在近几年来的降水量较不稳定。

(4)贵州省年降水量空间分布不均,整体呈东南多西北少的空间分布格局,降水突变年份较多,极端气候事件发生的概率较高。研究结果对更深入地了解贵州省气候变化的特征具有重要意义。该区应提前做好应对旱涝灾情等措施加强田间管理,同时,应针对不同地貌区的特点,更细化、更深入地探讨降水量变化情况,合理调整当地居民的生产生活和工业发展布局。