磁共振扩散张量成像序列对脊髓型颈椎病的诊断价值

林恒山,林增如,李燕燕,许伟明,李铭,潘星朵,吴垠

1.福建中医药大学附属康复医院影像科,福建福州350003;2.福建省康复技术重点实验室,福建福州350003

前言

脊髓型颈椎病(Cervical Spondvlotic Myelopathy,CSM)是主要由颈椎慢性退行性病变及椎间盘突出引起的较为严重的颈椎病,是中老年患者脊髓功能损害的常见原因[1]。CSM主要治疗方法包括手术治疗与非手术治疗,非手术治疗效果差,确诊后需尽早行手术治疗以进行脊髓减压与重建结构稳定性。疾病早期诊断与损伤程度评估对临床治疗、预后评估具有重要临床价值[2-3]。磁共振成像(MRI)技术是目前CSM主要的影像学检查方法,进行常规平扫能够通过脊髓受压的形态与信号变化评估脊髓受损情况,但其提供信息有限,无法反映脊髓微管结构改变及进行定量评价,对脊髓受压、信号无明显异常变化的患者也难以评估脊髓受损情况,易导致漏诊。近年研究报道,扩散张量成像(Diffusion Tensor Imaging,DTI)技术可利用组织中水分子扩散运动存在的各向异性原理了解脊髓功能状态与微管结构完整性,为临床诊断、治疗CSM提供更多有价值的信息[4-5]。本研究分析3.0T MR DTI序列对CSM的诊断价值,旨在为临床疾病诊断与治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择福建中医药大学附属康复医院2017年7月~2019年6月收治的30例CSM患者纳入观察组。纳入标准:在我院骨伤康复科就诊,参考1992年全国颈椎病专题研讨会制定的颈椎病诊断标准[6]诊断为CSM;经影像学检查证实存在脊髓压迫;年龄>18岁;既往均无神经系统或者影响神经系统疾病;无MRI检查禁忌证,可配合研究完成MRI检查。排除标准:有颈椎手术史;存在颈椎外伤、颈椎感染;存在恶性肿瘤;既往接受颈部放疗或存在其他可能累及颈椎的疾病;合并严重心脑血管疾病。观察组患者按照MRI常规平扫结果显示的脊髓受压情况分为A组(n=10,单纯硬膜囊受压)、B组(n=14,颈髓受压,信号正常)、C组(n=6,颈髓受压,T2WI高信号)。另选择同期于我院进行体检的同年龄段健康志愿者纳入对照组,志愿者临床上无明确神经系统症状及阳性体征,既往均无神经系统或影响神经系统的疾病,可配合研究进行MRI检查,MRI检查结果由两位高年资影像诊断医师进行观察并做出判断,将两位医师均认为无异常的受检者作为颈脊髓中未发现异常信号。所有CSM患者与志愿者均对本研究知情同意,已签署知情同意书,研究经医院伦理委员会批准。观察组患者中男18例,女12例;年龄23~71岁,平均(45.29±10.73)岁;对照组志愿者中男17例,女13例;年龄22~64岁,平均(43.81±11.46)岁。两组性别及年龄等一般资料比较无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 仪器设备3.0T Prisma超导型MRI扫描机(SIEMENS公司),采用Zoom模式,梯度场40 mT/m,切换200 mT/(m·ms),发射线圈使用体线圈,接受线圈采用四通道相控阵脊柱线圈。图像工作站为Syngo.via,应用MR Neuro3D软件分析测量表观扩散系数(Apparent Diffusion Coefficient,ADC)和部分各向异性(Fractional Anisotropy,FA)值。

1.2.2 MRI常规快速自旋回波(FSE)序列扫描颈髓所有患者均采用快速扰相位梯度回波序列进行定位扫描,使用FSE完成矢状面T2WI及T1WI扫描。扫描参数如下,T2WI:重复时间(TR)3 280 ms/回波时间(TE)98 ms;T1WI:TR 501 ms/TE 11 ms;层厚3.0 mm,视野(FOV)280 mm×250 mm,采集矩阵120×128。

1.2.3 MR DTI序列扫描颈髓采用单次激发自旋回波平面序列(SE-EPI)行颈髓的矢状面成像,全部使用自动匀场和抑脂技术,扫描层面与常规矢状面扫描定位相同,扩散敏感梯度取12个方向,参数:TR 2 400 ms,TE 74 ms,FOV 280 mm×280 mm,矩阵120×128,层厚3.0 mm,层数20,扩散加权系数(b)分别取0、700 s/mm2,数据采集次数6,扫描时间为4 min 5 s。

1.2.4 图像后处理及数据分析数据均存储在SIEMENS公司提供的Syngo.via图形图像工作站上,应用DTI MR Neuro3D软件进行图像分析和ADC值、FA值测量,所获得图像由两位有经验的诊断医师分别结合T2WI和T1WI扫描结果进行病灶定位和ADC值测量、统计学分析,ADC值测量全部在TRA、SAG、COR方向确认感兴趣区(ROI)设置准确后进行,兴趣区大小为5 mm2,尽可能选择信号分布较均匀部位,避开脑脊液和伪影的影响,在自动生成的ADC图中直接测量计算平均ADC值、FA值。后处理生成颈髓矢状位DTI图。按常规矢状位T2WI中颈髓损伤病变区是否出现高信号,将患者分为阳性和阴性两组,在DTI后处理视窗的Zoom及3D模式下,在选定脊髓层面内采用相同大小的感兴趣区(约2~3个像素大小),分别放置于脊髓病变区中央,避开脑脊液和伪影的影响,测其ADC值及FA值等,取与病灶相距≥两个椎体的相对正常区域测量脊髓DTI正常值。以常规T2WI矢状位图像中颈髓损伤病变处出现高信号为常规MRI(+),以DTI彩色编码FA图示颈髓损伤病变处出现异常不均匀的浅绿色或黄色信号为DTI(+)。

1.3 观察指标

分别计算常规MRI序列与DTI序列两种检查方法对颈髓慢性病变检出的敏感度、特异度。

1.4 统计学分析

所有数据均在SPSS 13.0软件上进行统计学分析处理,计量资料用均数±标准差表示,对照组脊髓各节段及多组间ADC和FA值比较采用方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对照组颈髓各节段ADC、FA值差异

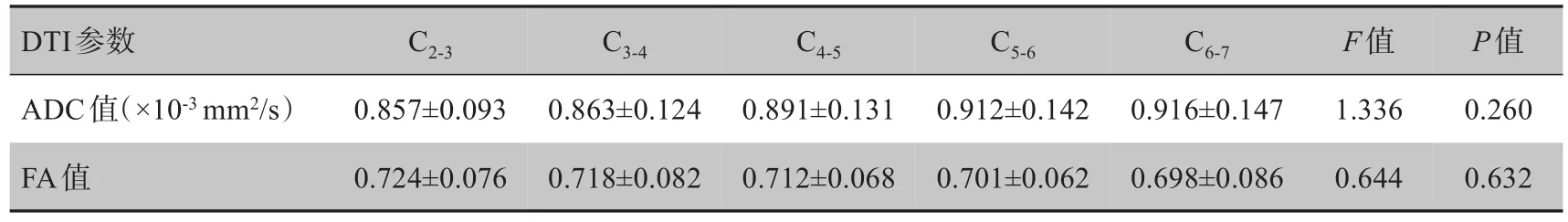

对照组脊髓C2-3、C3-4、C4-5、C5-6、C6-7节段的ADC值与FA比较差异无统计学意义(P>0.05,表1)。

表1 对照组颈髓各节段ADC值、FA水平比较(±s)Tab.1 Comparison of apparent diffusion coefficient(ADC)values and fractional anisotropy(FA)values of spinal cord segments in control group(Mean±SD)

表1 对照组颈髓各节段ADC值、FA水平比较(±s)Tab.1 Comparison of apparent diffusion coefficient(ADC)values and fractional anisotropy(FA)values of spinal cord segments in control group(Mean±SD)

C2-3C3-4C4-5C5-6C6-7 DTI参数ADC值(×10-3mm2/s)FA值0.857±0.093 0.724±0.076 0.863±0.124 0.718±0.082 0.891±0.131 0.712±0.068 0.912±0.142 0.701±0.062 0.916±0.147 0.698±0.086 F值1.336 0.644 P值0.260 0.632

2.2 对照组与观察组ADC、FA值水平差异

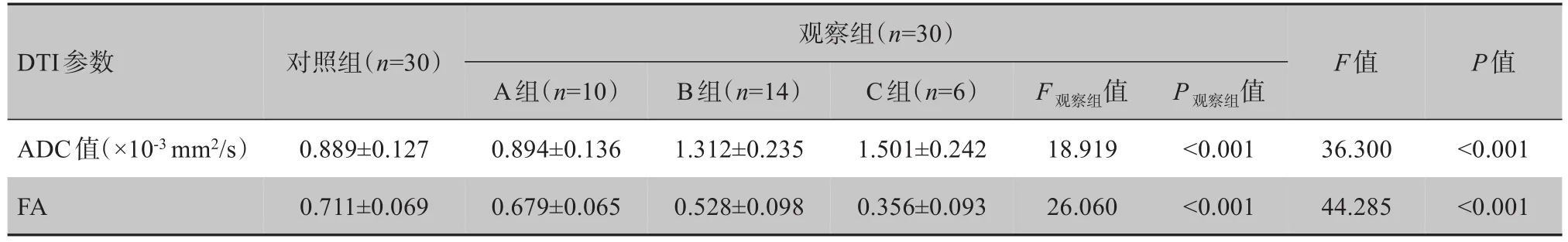

对照组与CSM患者A、B、C组ADC值与FA值比较存在显著性差异(P<0.05),其中,B组、C组的ADC值显著高于对照组(P<0.05),FA值显著低于对照组(P<0.05),A组ADC值、FA值与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05),A、B、C组间从A组到C组,ADC值呈升高趋势,FA值呈降低趋势,差异显著(P<0.05,表2)。

表2 对照组与观察组ADC值、FA水平比较(±s)Tab.2 Comparison of ADC values and FA values in control group and observation group(Mean±SD)

表2 对照组与观察组ADC值、FA水平比较(±s)Tab.2 Comparison of ADC values and FA values in control group and observation group(Mean±SD)

观察组(n=30)DTI参数 对照组(n=30)F值P值ADC值(×10-3mm2/s)FA 0.889±0.127 0.711±0.069 A组(n=10)0.894±0.136 0.679±0.065 B组(n=14)1.312±0.235 0.528±0.098 C组(n=6)1.501±0.242 0.356±0.093 F观察组值18.919 26.060 P观察组值<0.001<0.001 36.300 44.285<0.001<0.001

2.3 诊断效能

观察组患者中,6例患者脊髓受压处经MR T2WI扫描均显示高信号,24例脊髓受压处未见异常信号,6例脊髓受压处T2WI显示高信号患者中,FA值均显著降低,5例患者显示ADC值显著升高;24例患者脊髓受压处经MR T2WI扫描未见异常信号,其中18例FA值有所降低,15例ADC值有所升高;MR T2WI扫描诊断CSM的敏感度为20.00%(6/30),特异度为80.00%(24/30),MR DTI序列扫描FA值诊断CSM的敏感度为80.00%(24/30),特异度为20.00%(6/30),MR DTI序列扫描ADC值诊断CSM的敏感度为66.67%(20/30),特异度为30.00%(9/30)。

3 讨论

CSM约占颈椎病的10%~15%,其发病与慢性持续性压迫导致脊髓慢性受压与缺血有关,根本原因为椎体骨质增生、椎间盘突出、黄韧带肥厚等引起颈椎强直、椎管狭窄、脊髓受压,是脊髓功能性与器质性损害疾病,严重影响患者日常生活与工作[7]。MRI在中枢神经系统疾病诊断中具有明显优势,其也作为诊断CSM最常用的影像学检查方法,通常临床中主要采取矢状位T1WI、T2WI序列、轴位T2WI及矢状位脂肪抑制成像评估脊髓受损情况,以脊髓受压程度及T2WI是否显示高信号对CSM进行诊断。CSM患者T2WI显示高信号与脊髓长期受压后局部脑脊液屏障被破坏、脑脊液回流受阻,脊髓供血动脉受压使脊髓血供减少后发生灰质变性,受压后脊髓水肿、软化甚至坏死等机制与病理基础有关,但T2WI不能反映脊髓微观结构变化及进行定量评价,对脊髓损伤敏感性较低,一般T2WI高信号诊断约15%~65%,出现在晚期患者中,对脊髓受压、信号无明显异常的患者难以进行准确诊断[8-9]。

近年来,在扩散加权成像基础上改进发展而来的新成像方法DTI技术备受临床关注,其利用组织中水分子扩散运动存在各向异性原理,能够从多个方向进行量化,反映活体组织的微观结构与功能状况[10]。经动物研究证实,DTI技术能够通过探测脊髓中水份子扩散速度及扩散方向性获取脊髓细微病理生理结构变化信息,进行疾病诊断[11]。DTI技术主要参数包括ADC值与FA值。孔超等[12]研究指出DTI技术可量化CSM患者脊髓慢性损伤时内部水分子弥散增强程度及各向异性降低程度,DTI的ADC值与FA值较正常人群存在显著性差异,该技术诊断CSM具有较高敏感性,但DTI参数与CSM患者损伤严重程度的一致性仍存在较大争议,需更多研究进一步证实。本研究结果显示MR DTI参数在正常人与CSM患者中存在差异,患者病情严重程度可能会影响参数变化,存在一定相关性。本研究中A组患者DTI参数较正常人无明显差异说明患者单纯硬膜囊受压层面颈髓神经细胞膜及髓鞘结果保持完整,脊髓内的微观结构受到破坏,经DTI检查可知水分子扩散保持正常,而B、C两组DTI参数变化则说明脊髓长期受压后造成脊髓慢性缺血,细胞膜通透性增加,细胞膜与髓鞘受到破坏,细胞内水外流形成血管源性水肿,同时细胞外间隙增大、纤维数目减少,且随着病情发展,水肿更为明显,脑脊液运动受到影响,部分脑脊液流入脊髓中央管,水分子扩散能力增强,各向异性减弱,显示为DTI参数变化。刘彩霞等[13]报道DTI可反映MRI常规平扫难以发现的脊髓早期轻度损伤改变,其检查参数可反映脊髓损伤程度,与本研究结果一致。此外,本研究分析DTI FA值与ADC值诊断CSM的敏感性与特异度对应为80.00%(24/30)与 20.00%(6/30),66.67%(20/30)与 30.00%(9/30),与常规MR T2WI高信号诊断的20.00%(6/30)与80.00%(24/30)比较,敏感性更高,敏感度基本一致。Demir等[14]研究指出CSM患者在ADC诊断灵敏度为80.00%,特异度为53.00%,与本研究的诊断灵敏度一致,而特异度高于本研究,分析差异原因可能在于脊髓受压时间与受压程度均会影响ADC值,研究所选患者病情严重程度状况可影响诊断效能的评价。但本研究结果说明MR DTI序列较常规平扫序列在诊断CSM中具有更高诊断效能。目前已有研究报道MR DTI检查在CSM患者预后评估方面也具有重要预测价值[15]。MR DTI在CSM诊断、治疗过程中的应用价值值得肯定,但仍需注意DTI图像空间分辨率较低,对运动较为敏感,易形成运动伪影及磁敏感伪影,影响成像质量及测量结果,检测过程中注意取得患者配合。