基于车载颗粒物激光雷达的合肥市典型污染过程立体监测

王 旭 赵曰峰 高 静

( 山东师范大学物理与电子科学学院,250358,济南 )

1 引 言

作为灰霾等大气污染的主要元凶,大气悬浮颗粒物,特别是细粒子,对空气污染产生了重要的影响.对于颗粒物的测量方式,地面观测可以得到质量、浓度等物理化学性质参数,但地面测量仪器不能获得颗粒物的空间分布信息.利用探空气球、飞机观测等方式可以掌握颗粒物的垂直分布情况,但运行成本较高,难以实现数据的连续性[1].由于站内现有的监测设备无法实现对大气污染物扩散趋势的准确判断,因此为了加强大气防治监测能力,为大气污染防治提供技术支撑,需要添置大气颗粒物激光雷达及配套车载颗粒物监测仪对大气进行跟踪监测.大气颗粒物激光雷达主要用于大气传输过程监测和大区域大尺度的测量,辅助车载颗粒物监测仪能够实现排放源的快速移动监测,对影响大气污染的主要排放源,包括建筑工地扬尘、道路扬尘、运输车辆移洒等进行实时监测,为污染来源分析提供了有效的数据支持.为了验证激光雷达监测污染源排放的可行性,利用车载颗粒物量子激光雷达在合肥市组织了一次污染源的监测实验.

2 实验条件与方法

2.1监测目的首先为了获得垂直空间边界层特征,对污染容量和污染物输入进行分析,其次通过巡航测量了解城区空间颗粒分布全景,最后通过监测过程验证激光雷达监测污染源排放的可行性以及准确性.

2.2监测条件2018年2月7日-2018年2月11日在合肥主城区利用车载和固定颗粒物量子激光雷达进行了连续的大气污染监测.

2.3监测方式监测方式主要为以下三种.

固定垂直监测:固定站点的长时间垂直测量可以分析空间污染物传输情况.结合风场激光雷达可以计算污染物传送比,分析污染物本地/外来的比例.通过垂直测量可以获取垂直的颗粒物时空演变数据,了解本地PBL层分布变化情况,是本地的污染物预警预报的重要模式.

移动走航监测:车载激光雷达移动走航监测技术,能够快速获得监测区域内大气颗粒物剖面,结合气象、地形等宏观环境条件,有效分析颗粒物污染的生消过程和跨界输送,在区域颗粒物污染探测方面有重要的应用价值.通过走航测量结合气象条件分析城市污染成因,也可以直观地反映城市各个区域的污染情况.在固定加走航监测结合的模式下,可以全面获取“点面域、地空天”的一体化数据.

平面扫描监测:激光雷达扫描测量能够探测和记录所在位置平均有效监控半径为4 km范围内的污染源(本地源以及外来源)变化过程,寻找水平颗粒物排放源.

2.4监测因子及监测方法根据巡航监测合肥市周边环境状况及主要污染源组分,选取颗粒物时空演变、PM10,PM2.5浓度作为监测因子,采用巡航扫描监测,协同风向、风速、低云、气压、气温等常规气象参数,对监测数据进行分析.

2.5数据选择要求监测点位选择为视野宽阔的高处,尽量远离水汽重的地方.通过连续不间断的扫描,分析临时污染源、固定污染源等不同污染点源产生的时间.

3 数据处理

3.1激光雷达探测原理激光雷达探测大气的基本原理即激光与大气相互作用的机制[2].激光器产生的激光束经发射到大气中,在大气中遇到空气分子、气溶胶等成分便会发生散射、吸收等作用.散射中的小部分能量(后向散射光)落人接收望远镜视场[3].其基本原理可以用公式(1)来表示,

(1)

式中,P(z)为接收的信号,z为信号到激光雷达的距离,C为激光雷达系统常数,E为激光脉冲能量,β为后向散射系数,T2为双向透过率.BG、AP、DTC、O(z)分别表示背景噪声、残余脉冲、探测器延时校正和重叠因子校正[4].

3.2信号校正由于几何重叠因子的影响,米散射激光雷达的低层大气探测信号在几何因子的作用距离内没有全部接收到大气的后向散射光,因此需要对低层大气后向散射回波信号进行几何重叠因子O(z)订正[5].

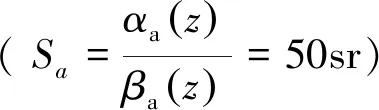

3.3气溶胶消光系数反演方法气溶胶消光系数的反演,需要求解激光雷达方程.

(2)

(3)

利用上式对激光雷达米散射回波信号反演即可得到大气气溶胶后向散射系数分布的情况[7].

4 监测数据分析

4.1城市气象情况分析本次污染过程监测期间,如图1所示,重污染出现之前(8日-9日),合肥市有2级左右的东南风,有利于外来污染物的传输;重污染过程中(9日-10日)湿度较大(大于 60%),且基本处于无风的气象条件下,风速弱有利于PM2.5污染沉降累积,湿度较高则促进了污染物的非均相反应和液相反应的发生,从而表明合肥市在此段重污染期间,污染物扩散条件极为不利.

图1 合肥市2月7日至11日风级变化曲线图

图2 合肥市2月7日至11日湿度变化曲线图

图3 合肥市2018年2月8日(左)高空600 m与近地面(右)后向轨迹追踪图

图3为合肥市2018年2月8日高空600 m 与近地面后向轨迹追踪图,即外来扩散污染时段合肥市的风向走势.可以看出,合肥市高空600 m风向为东南风,近地面为东南风,则外来污染传输来源方向主要考虑为合肥市东南方向.

4.2固定垂直监测根据图4可以发现,从2018年2月8日19:03时监测开始,到2月9日凌晨左右,合肥市高空约600 m处存在外来污染物扩散传输现象,与近地面层分层明显,PBL层逐渐降低,高空污染层逐渐沉降,到2月9日凌晨左右,高空污染层与近地面层复合.2月8日19:00时在高空约600 m处PBL层逐渐降低,一直持续到2月9日凌晨,随后基本保持不变.随着高空污染传输的沉降以及混合层的降低,外来污染与本地污染复合的同时,PBL层的降低不利于污染的扩散,导致近地面颗粒物污染浓度急剧加大.

图5 合肥市2018年2月8日17时至2018年2月9日10时国控点监测AQI走势图

对照图5 ,颗粒物走势基本上代表了AQI走势,国控点在2月8日17~22时的监测指数走高,主要原因是混合层降低,不利于颗粒物的扩散;从2月9日凌晨开始,国控点监测数据开始升高,较2月8日走势更高,原因是外来传输污染沉降与本地污染复合,混合层降低.

4.3移动走航监测2018年2月10日10∶05时进行了走航监测,风速风向为东北风3级,空气质量为中度污染.走航路线为翡翠路与繁华大道交口-繁华大道-金寨南路-铜陵路-北二环路-西二环路-集贤路-集贤路与芦花路交口附近.由图6可以看出,在走航时段内,高空2 000 m左右存在较厚云层,大气边界层随着监测路段的变化而出现变化,受云层厚度的影响较大,云层越厚,高度降低,随之大气边界层下压,大气扩散条

图6 合肥市2018年2月10日10∶05时走航监测反演分析图

件恶化,近地面颗粒物浓度加大.在走航监测时段内,高空云层下存在颗粒物污染层,总体高度约为1 000 m.从走航起点翡翠路与繁华大道交口,到铜陵路与北二环路交口,二者之间的路段区域云层相对较厚,层高较低,大气边界层约为500 m,随后从铜陵路转到北二环,云层厚度减小,大气边界层升高至约800 m左右,大气扩散条件改善,监测到近地面颗粒物浓度减小.

4.4平面扫描监测2018年2月10日21∶08~21∶43时进行了平面扫描监测,扫描倾角5°,风速风向为西北风2级,空气质量指数在良好范围内.由图7可知,总体空气质量较为乐观.可以看出距扫描中心点水平距离约300 m,垂直高度约100 m的空间范围内,颗粒物浓度较其他扫描区域更大,主要为近地面颗粒物较高空浓度大.在西北风影响下,扫描中心点东南方向颗粒物浓度较西北方向颗粒物浓度大,主要原因是以污染源为扫描中心点的附近区域存在不明来源,在西北风向推动下,向东南扩散,导致东南方向区域颗粒物浓度较西北区域浓度高.

图7 高新区2月10号21:43平面扫描分析图

5 结 语

根据固定监测,平面扫描,走航监测结果显示,本次重污染过程的两大影响要素为:1) 高空污染传输沉降,传输路径为东偏南且边界层高度长时间稳定在0.4 km左右的状态.2) 合肥市地面平均风速均小于2米/秒,且湿度较大(平均相对湿度60%左右),扩散条件极为不利,有利于PM2.5的累积和气溶胶的吸湿增长及二次转化.针对此次合肥市出现的较长时间轻度污染,通过雷达数据可以发现城市上空有污染团过境,污染团过境时发生扩散、沉降,加之这段时间气候条件的影响,城市 PBL 层降低,污染物扩散能力较弱,导致城市污染呈现出持续性的特点.通过固定监测,平面扫描,走航监测三位一体,综合分析,获得了垂直空间边界层特征,污染物容量和污染物输入等信息,分析了城区空间颗粒分布情况.同时,监测结果与国控点发布的数据基本一致,从而得出了精准污染来源和走势,验证了激光雷达监测污染源排放的可行性以及准确性.