基于GIS技术的城市开敞空间适宜性布局

朱嘉 吴晓 王晓

开敞空间(open space),也译作开放空间,其概念最早出现于英国制定的《大都市开敞空间法》,中国在20世纪80年代引入该词汇[1]。起初开敞空间被认为是“城市边界内的非建筑用地空间,主体是绿地系统”[2],多强调其自然生态特征;经过近20年的发展,有学者将其定义为“任何少建筑的、具有一定功能或价值的室外空间”,突出其除自然生态特征之外的社会、人文、经济、景观美学等特征[3],其内涵得以拓展。城市开敞空间不仅对城市合理规划、环境整体优化等产生重要影响,也对居民身心健康的维护及生态环境可持续发展的保障发挥至关重要的作用[4]。随着城市化的不断推进,城市用地日益紧张,开敞空间遭到蚕食,数量不足、结构失衡、空间布局不合理等问题十分突出[5]。

国外对开敞空间的研究较早,理论和应用层面的研究都较为深入,主要研究方向可概括为自然及社会功能价值、对城市空间的影响、保护规划及评价、设计、演变与机制等5个方面[6]。其中,与开敞空间布局相关的研究越来越多的运用GIS技术,如Neema等以孟加拉国首都达卡为例,以人口密度、空气污染、噪声以及开敞空间的分布现状为变量,依托GIS平台展开开敞空间布局的优化研究[7]。中国内地对开敞空间布局的研究始于21世纪初,研究内容可分为国外理论学习与案例研究、开敞空间布局理论与方法、某一类型开敞空间布局研究、现状开敞空间布局评价分析及优化、实践项目分析等5个方向,研究方法以文献资料研究、案例分析、比较分析、调研等为主,随着遥感、GIS等技术的成熟,定量研究呈现递增的趋势[8-9]。此外,Yeh等应用GIS与分配选址模型,在中国香港开敞空间的规划中考虑其需求和服务能力[10]。总的来说,国外对开敞空间布局的研究考虑诸多影响因素,方法上越来越多地应用GIS技术,但基本都以现状为出发点,缺少对开敞空间规划适宜性的分析;而中国关于开敞空间布局的研究相比国外起步较晚、数量较少,尤其是运用定量方法对规划开敞空间布局进行评估优化方面尤为缺乏。

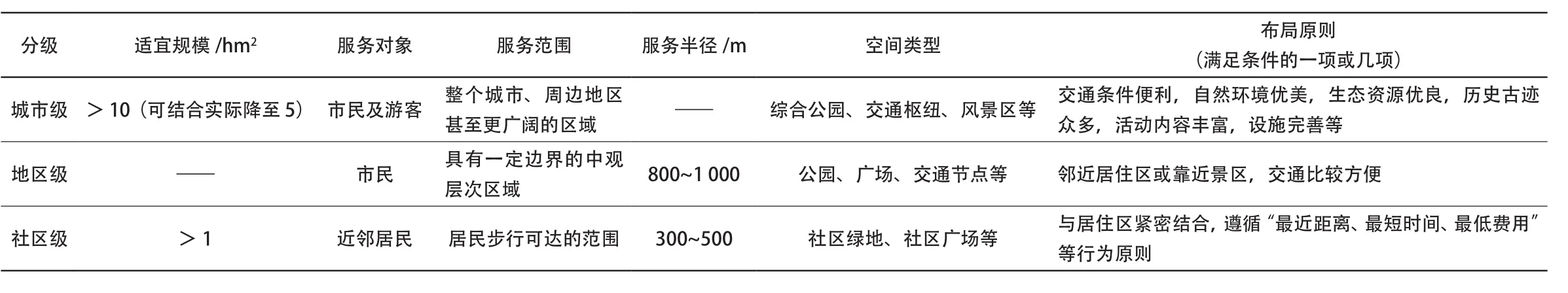

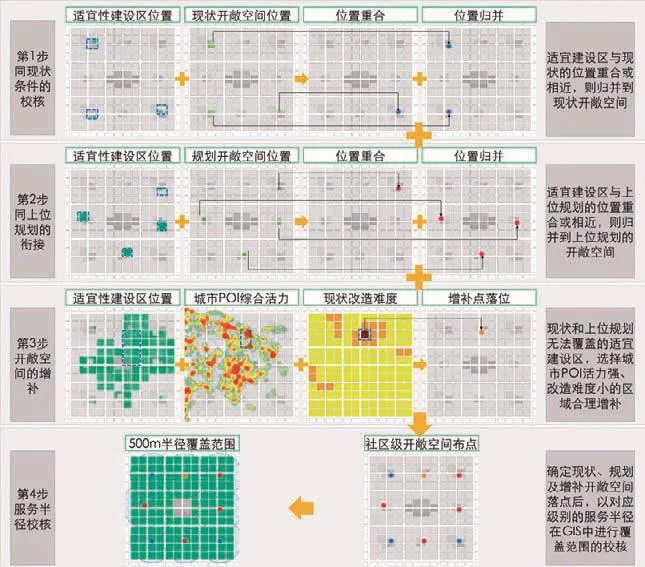

表1 城市开敞空间分级及布局原则Tab. 1 Urban open space classification and layout principles

因此,为兼顾开敞空间布局的科学性和实操性,笔者将依托GIS平台的多因子综合评估技术,构建开敞空间适宜性布局的操作框架和技术思路,即在衔接上位规划的基础上,通过理想模型建构、理想模型修正等技术环节对开敞空间布局适宜性进行分析,从而提出合理、公平、可操作的开敞空间布点规划,进而为上位规划的优化提供一种专项依据。

1 基于GIS技术平台的城市开敞空间适宜性布局评估思路框架

1.1 开敞空间分级

本研究的城市开敞空间与上位规划的用地性质衔接,即绿地与广场用地(G类),主要包括能够提供公共活动场所、直接服务于公众、具有一定服务范围和级别的城市公园、广场、街头绿地、滨水绿地等。

国际上根据服务和影响范围将开敞空间分为邻里(neighborhood)、社区(community)、地方(local)、地区(district)、城市(city)和区域(regional)等不同级别[11]。结合中国具体情况,根据《城市绿地分类标准(CJJ/T 85-2017)》及城市建设区范围内开敞空间的规模、辐射范围以及主要服务对象的差异,本文将其划分为城市级、地区级、社区级3类[12]6(表1)。

1.2 指标体系建立

1.2.1 用地性质因子

用地性质的不同直接对各级开敞空间的需求产生影响,如居住区作为居民日常活动最频繁的场所,对中小型开敞空间的需求最高,而其他类用地则对社区级开敞空间需求较低[13]。

以上位规划中土地利用规划作为用地性质的基础数据,其中包括R类、A类、B类、M类、G类、具有良好建设条件类(如E2)和其他类①。根据不同性质用地对各级开敞空间的需求程度进行分类、分级赋分。

1.2.2 交通可达性因子

可达性通常指利用一种特定的交通系统从某一给定区位到达活动地点的便利程度[14]8。开敞空间的可达性是体现享用城市开敞空间资源社会公平性与合理性的一个重要指标,具有良好的交通可达性的开敞空间才能够被充分利用[12]46。

常用的可达性评价分析方法有缓冲区分析法、最小临近距离法、吸引力指数法、行进成本法、网络分析法等[14]19-22。笔者选择网络分析法,以上位规划中的道路系统规划和公交干线规划为基础数据,分为主干路、次干路、支路和公交(地铁)站点。以地块质心为出发点,依据道路等级不同赋予其相应的出行速度,再以3个级别开敞空间的服务半径作为出行距离,分别计算每个地块所能覆盖的所有用地类型的面积和出行时间,面积越大、时间越短表明可达性越高。

1.2.3 现状开敞空间因子

开敞空间作为社会公共资源,其分布应体现社会资源享有的公平性,因此开敞空间布置应适当远离原有开敞空间。该影响因素对开敞空间合理布局的指引与约束,能够促进城市开敞空间覆盖范围的完整性。

将城市中已有的开敞空间区分为城市级、地区级和社区级3类,分别以2 000 m、1 000 m和500 m[15]为服务半径确定现状开敞空间已覆盖的范围。覆盖范围内赋值最低,表示不须重复布点;未被覆盖到的区域赋值最高,表示缺少开敞空间。

1.2.4 历史文化因子

城市开敞空间应当在满足其休闲游憩功能的基础上,尽量起到彰显城市特色、提升城市品质的作用。将历史文化因素纳入城市开敞空间体系,不仅可使城市开敞空间体系更加完善,也能加强对历史文化特色的保护与利用。

以《历史文化名城保护规划规范》等相关规范中的历史街区、文物保护单位等信息作为基础数据,考虑到历史文化资源应与开敞空间相结合布置,因此范围选择与开敞空间服务半径保持一致,进行分类、分级赋分。

将上述4个因子作为一级指标,再分别细化为二级指标,并运用层次分析法确定权重:即由专家打分法确定各个指标的重要性等级并赋值,构建单因子相互比较重要性的判断矩阵,经过一致性校核后,确定各级指标因子的权重。城市开敞空间布局适宜性的评价指标体系见表2,其中权重用代码指代,用因子的拼音首字母指代该因子,用3个等级的开敞空间首字母指代该级别,如QCY表示用地性质因子在城市级开敞空间布局中的权重。需要说明的是,考虑到所研究城市的特色差异,在实际操作过程中可对指标体系进行调整。

1.3 理想模型建构

1.3.1 建立GIS数据库

笔者使用ArcGIS 10.2软件,在平台中对4类影响因子分别赋值。需要准备的基础数据包括土地利用规划、道路系统规划及公交干线规划、绿地系统规划及历史资源点分布等。

表2 开敞空间布局适宜性评价的指标体系Tab. 2 The index system for evaluating the suitability of open space layout

1 模拟上位规划模型Simulation model of upper-level planning

3 社区级开敞空间适宜性布局评估结果The results of evaluation of suitability of community-level open space layout

2 社区级开敞空间适宜性布局评估4个单因子Four single factors for evaluation of suitability of community-level open space layout

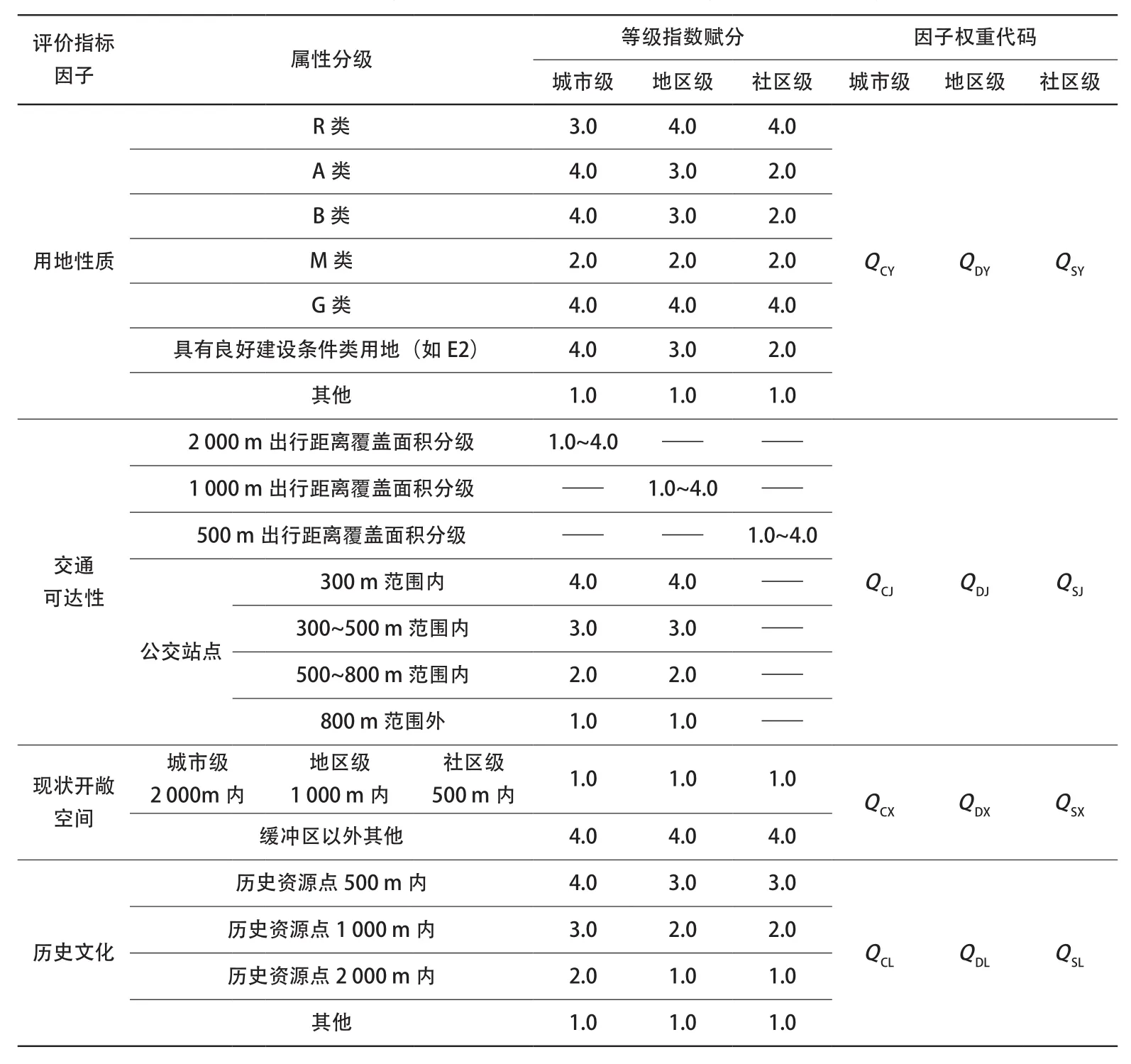

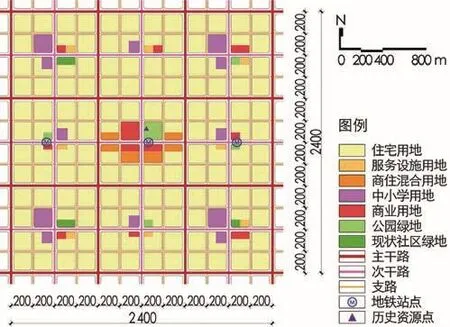

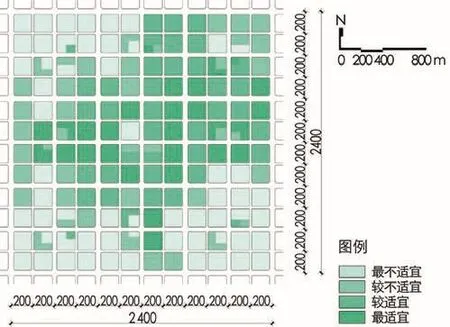

邻里单元模式通过提高社区中心地段的路网密度,形成类似小街坊的城市空间[16],是目前中国“小街区、密路网”社区规划的一种趋势。为便于模型建构和操作思路的诠释,参考国内外相关实践②中邻里单元模式的规模尺度,以400 m×400 m的街廓作为基本社区单元,800 m×800 m的街廓作为居住社区单元,再由8个居住社区单元围绕一个片区服务中心构成一个综合片区,构建一个2 400 m×2 400 m的上位规划模拟结构(图1)。其中,1)路网:分别选取主干路800 m、次干路400 m、支路200 m作为不同等级道路的间距[17]。2)用地:包括R类、A类、B类、G类等,其中R类比例最高。3)绿地:规划地区级绿地1处;现状社区级绿地3处,规划社区级绿地4处。4)历史资源:现状历史资源点1处。

1.3.2 单因子分级赋值评价

在模拟的上位规划模型基础上,以社区级开敞空间适宜性布局评估为范例展开操作(城市级和地区级操作原理相同)。按照上述建立的指标体系对4个因子进行赋值继而生成4个单因子适宜性布局。图中颜色越深表示开敞空间布局的适宜性越强(图2)。

1.3.3 多因子叠加综合评价

按照前述指标体系(表2)对4个因子进行加权叠合,社区级开敞空间最终得分的公式为:总分=用地性质分值×QSY+交通可达性分值×QSJ+现状开敞空间分值×QSX+历史文化分值×QSL,将最终得分分为4类(图3)。颜色最深的区域即为社区级开敞空间适宜性布局的最优结果。

表3 开敞空间布局适宜性评价的因子及权重Tab. 3 Factors and weights of evaluation of suitability of open space layout

表4 武夷山市中心城区开敞空间理想模型Tab. 4 Ideal model of open space in Wuyishan City

1.4 理想模型修正

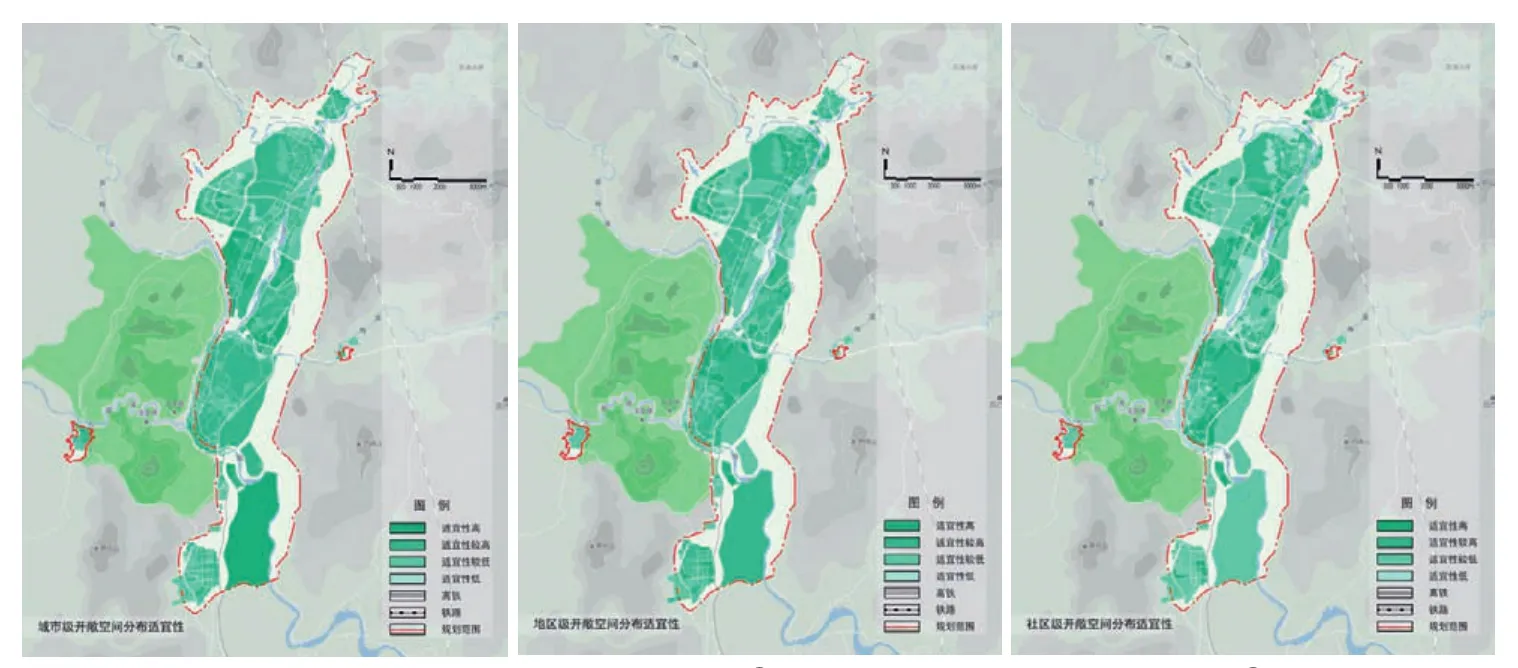

为提高开敞空间布局的科学性、合理性及可操作性,还需要对理想模型进行修正。修正的考虑因素包括现状开敞空间分布、上位规划的开敞空间布局、现状改造难度、城市POI综合活力及各级开敞空间不同的服务半径等。

开敞空间落位布点时,以街区为基本单元,多级别之间的开敞空间布点遵循从高级别向低级别展开,且高级别覆盖低级别的原则,具体操作步骤见图4。

经过理想模型建构和修正后,即得到兼顾现状和上位规划的开敞空间布点落位图。界定开敞空间范围时,城市级和地区级开敞空间的实际边界依现状和规划而定,增补的开敞空间以街区为边界,社区级开敞空间则以布点表达为主。

1.5 系统建构与分级导控

1.5.1 开敞空间系统规划

编制城市开敞空间布局规划时,应构建与现行法定规划体系相衔接的开敞空间规划体系,整合区域内点状(小公园、小广场等)、线状(道路、河流、绿带等)、面状(大型综合公园、郊野绿地等)开敞空间,形成点线面结合、交织成网的开敞空间系统布局结构[18]。

从形态上来说,城市级和地区级开敞空间包含了点、线、面三类,而社区级则以点线为主。点状开敞空间多依托于线状或面状开敞空间而设,而线状开敞空间多作为串联各类的“骨架”,从宏观上决定城市开敞空间整体形态格局。以开敞空间布点规划为基础,配合上位规划提出相应的结构性内容(如总体规划中的绿地系统规划、城市水系规划的结构要求),可对布点进行筛选、归并、删繁与提炼。通过结构性整合,不同级别的开敞空间既相互独立,又彼此串接成完整的开敞空间系统。

1.5.2 开敞空间分级引导

1)城市级。城市级开敞空间的作用包括彰显城市特色、突出景观风貌等,在城市中的数量有限,应有针对性地对每一个做出建设引导。将其分为现状提升型、规划实施型和建议增补型3类,并区分特色要素(自然生态、历史人文、现代风貌等)。提出的建设引导对不同类型和不同特色要素的开敞空间侧重点各有不同。

2)地区级。相较于城市级开敞空间,地区级开敞空间数量明显增多,因此不对每一个分别列表进行引导,而是根据特色要素将其分为三大类,汇总成一张建设引导表格。

3)社区级。相较于上述两级开敞空间,社区级开敞空间量多面广,因此无论是一对一的单独引导模式还是分类引导模式都不太合适,而应采取通则式引导模式,即从功能和空间两个维度对其进行引导。

2 城市开敞空间适宜性布局评估的应用案例:武夷山市总体城市设计

武夷山市隶属于福建、江西两省交界处的南平市,该市境内山川秀丽、历史悠久、人文荟萃、物产丰富。本次城市设计的总体范围原则上同新一轮修编的《武夷山市总体规划》的“中心城区”层次保持一致,总面积约115 km2。重点对其中心城区的整体风貌和空间形态进行全面梳理、整体塑造和系统导控,为全市未来的发展建设提供城市设计视域下的总体引导,并为地方总体规划的修编、详细规划的编制和建设管理的落实提供必要而合理的技术依据。其中开敞空间布局是总体城市设计关注的重要系统和空间结构之一。

2.1 开敞空间分级

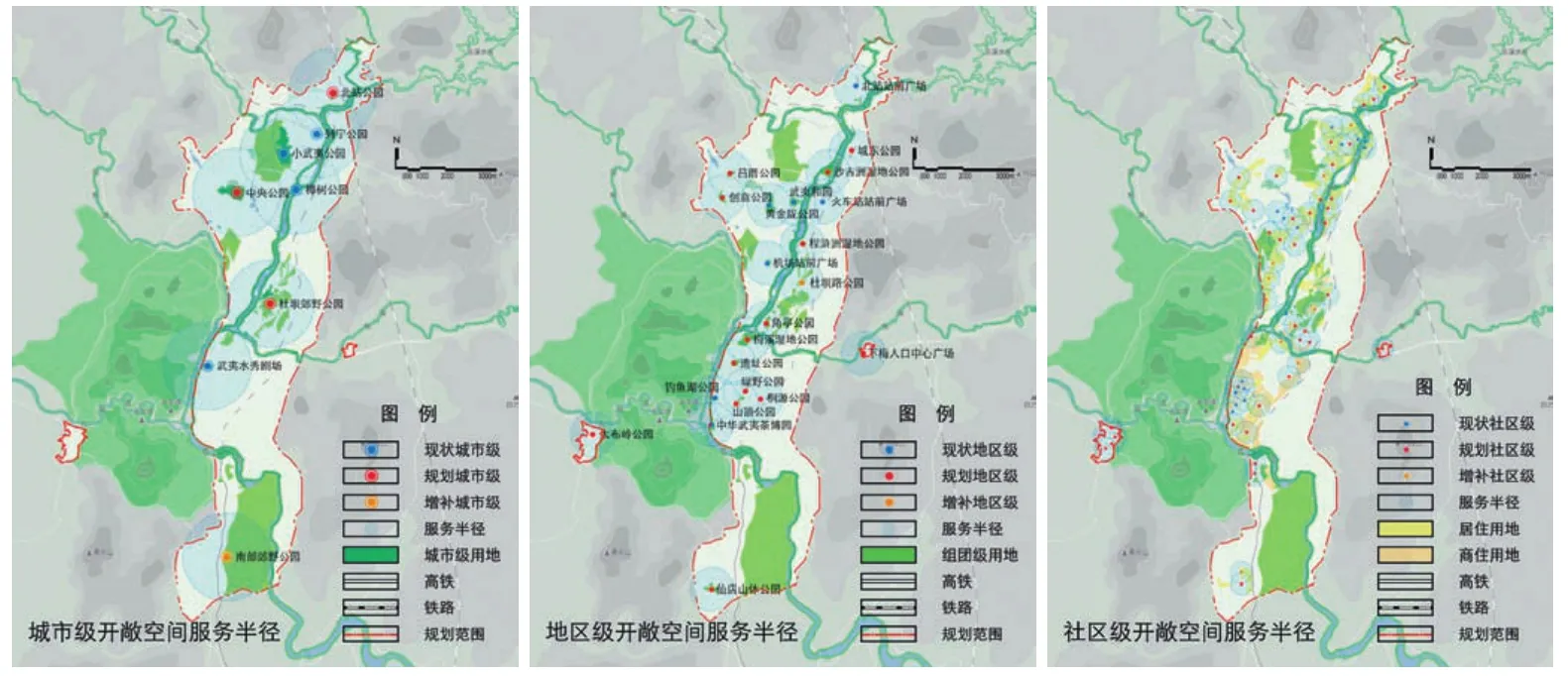

将武夷山中心城区现状开敞空间分为:城市级(小武夷公园、列宁公园等4处)、地区级(北站站前广场、武夷和园等7处)、社区级(16处)。

2.2 指标体系建立

依据表2,构建武夷山中心城区开敞空间布局适宜性评价指标体系,区分3个层级并运用层次分析法确定相对应的权重赋值④(表3)。

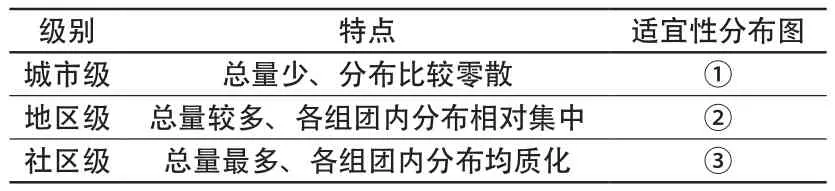

2.3 理想模型建构

以《武夷山市城市总体规划(2016—2030)》图集中的中心城区用地规划图、中心城区道路系统规划图、中心城区绿地系统规划图以及整理过的历史资源信息点作为基础数据,在GIS平台中按照指标体系中的分数对4类影响因子分别赋值。分别对3个等级进行单因子赋值评价和多因子叠加综合评价,并将3级开敞空间最终理想模型结果汇总(表4)。

2.4 理想模型修正

在GIS平台中叠合3个级别的适宜性布局区域,生成开敞空间的理想模型;再通过与现状开敞空间的校核、与上位规划的衔接,同时结合城市POI综合活力分析⑤及现状改造难度分析,对理想模型进行优化(图5、6),得到开敞空间布点规划图(图7)。

4 理想模型修正示意与说明(以社区级为例)Indication and explanation of ideal model correction(taking the community level as an example)

5 修正考虑因素Factors for secondary correction

6 各级开敞空间服务半径覆盖The service radius coverage of all-level open space

7 城市开敞空间布点规划Urban open space layout planning

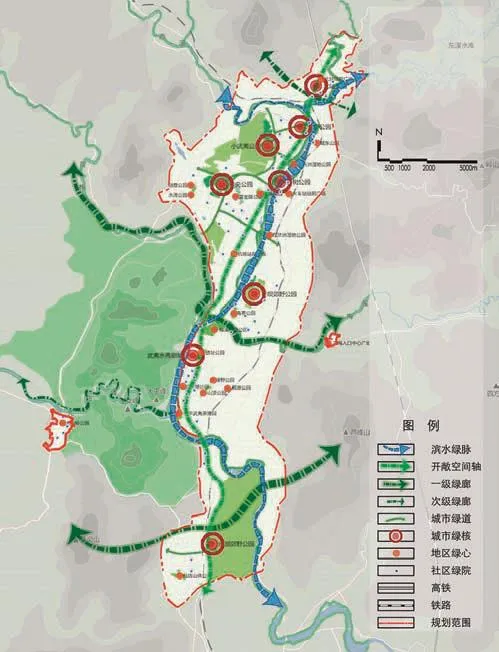

2.5 系统建构与分级导控

2.5.1 开敞空间系统规划

基于上位规划的武夷山市中心城区的开敞空间系统,充分利用武夷山现有的山水资源及历史人文要素,以开敞空间布点规划为基础,对8个城市级、22个地区级开敞空间进行筛选、归并、删繁与提炼,形成与上位规划中相应内容配合、结构明晰的开敞空间系统,为便于地方管控,将其格局提炼为:“一脉一轴,四廊六道,分级布点”(图8)。

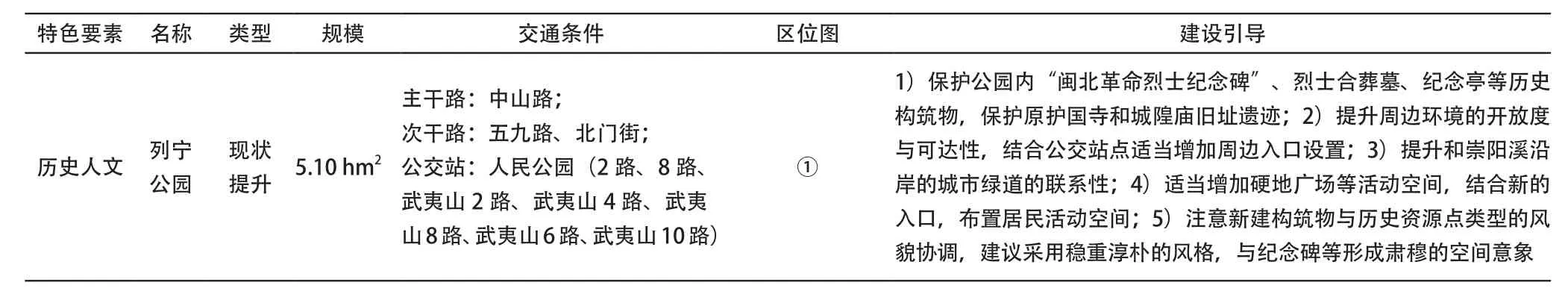

2.5.2 开敞空间分级引导

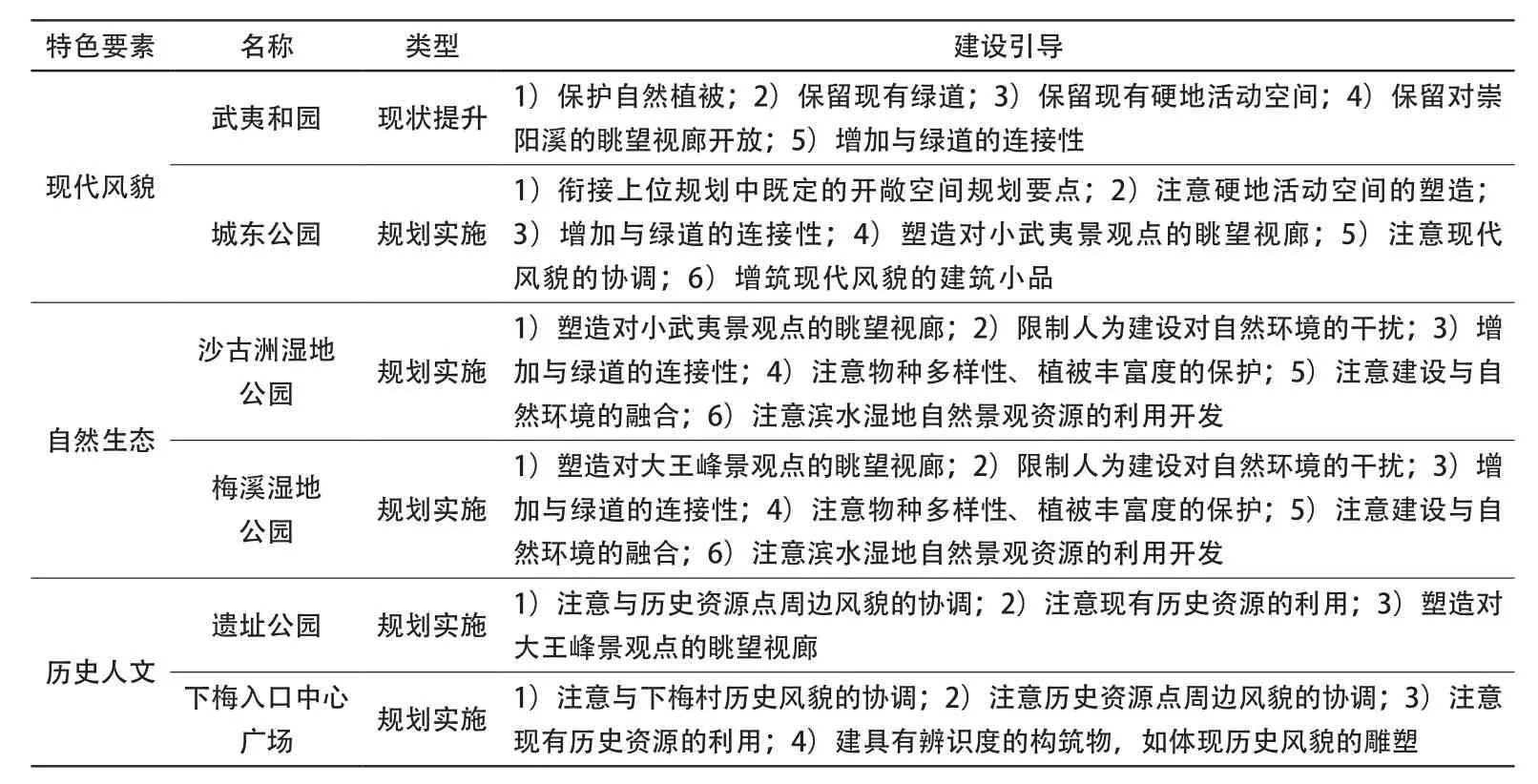

1)城市级开敞空间共8处:保留现状4处(小武夷公园、列宁公园、樟树公园、武夷水秀剧场)、衔接上位规划3处(中央公园、北站公园、杜坝郊野公园)、增补1处(南部郊野公园),分别对8处进行引导(以列宁公园为例,表5)。

2)地区级开敞空间共22处:保留现状7处(北站站前广场、武夷和园等)、衔接上位规划14处(城东公园、沙古洲湿地公园等)、增补1处(杜坝路公园),对22处先按照特色要素分类再汇总进行引导(表6)。

3)社区级开敞空间共63处:保留现状16处;衔接规划38处;建议增补9处,可按照空间和功能两个维度对63处开敞空间进行通则式引导。

3 结语

在快速城镇化的进行中,如何在城市用地紧张的条件下,依然保证开敞空间的合理布局是规划师和规划管理机构共同面临的挑战。笔者旨在探索一套相对成熟的技术方法,基于上位规划科学合理地对开敞空间布局适宜性进行评估,进而优化开敞空间布局结构。

在思路架构层面,搭建一套普适性操作框架,其中包括“开敞空间分级—指标体系建立—理想模型建构—理想模型修正—系统建构与分级导控”5个步骤,旨在构建适用于多数案例的思路体系。

在技术层面,利用GIS技术平台,选取用地性质、交通可达性、现状开敞空间分布、历史文化4个因子,作为评价开敞空间适宜性布局的指标,构建理想模型;并综合城市POI数据、改造难度及不同服务半径覆盖情况对理想模型进行修正,以期为上位规划的优化和提升提供科学合理的依据。

在实践层面,一方面将上述构建的普适性框架应用于武夷山市总体城市设计实践中,验证其实操性和可行性;另一方面通过项目实践不断修正评价指标体系以得到更加合理的开敞空间适宜性布局分析结果,从而使思路框架更加科学合理。

表5 城市级开敞空间引导示例Tab. 5 Example of city-level open space guidance

8 城市开敞空间系统规划Urban open space system planning

表6 地区级开敞空间引导示例Tab. 6 Example of district-level open space guidance

注释(Notes):

① 根据《城市用地分类与规划建设用地标准(GB 50137—2011)》,R类、A类、B类、M类、G类分别为居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、绿地与广场用地。

② 邻里单元模式参考案例包括《上海市大型居住社区规划设计导则》、中新天津生态城等。

③ 城市POI综合活力,即POI点核密度分析,其结果为活力图来源,颜色越红活力越强;改造难度,颜色越深改造难度越小。

④ 本文AHP方法权重结果由yaahp软件计算获得,城市级、地区级、社区级的一致性比例分别为0.022 7、0.026 6、0.017 2。

⑤ POI数据来源为2017年的高德地图数据。项目组在实地调研过程中比对已经提前获取的POI数据,对数据一一进行排查,核对后再完成核密度分析图。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

文中图表均由作者拍摄或绘制。其中表1中开敞空间的分级、规模、服务半径、布局原则等内容由笔者根据《城市绿地分类标准(CJJ/T 85-2017)》《城市园林绿地系统规划》(徐文辉著)、参考文献[13]、[15]等相关内容整理绘制。图5~8及表4和表5中区位图底图根据《武夷山市城市总体规划(2016—2030)》中“中心城区用地规划图”的CAD文件,经项目组处理后形成。