风景园林通过设计之研究(RtD)进展

沈洁 林诗琪

1 设计研究与RtD

Christopher Frayling在1993年提出设计研究包含关于设计之研究(Research about Design,简称RaD)、为了设计之研究(Research for Design,简称RfD)以及通过设计之研究(Research through Design,简称RtD)3种模式[1]。RaD是以“设计”(名词,指代设计产物、设计师或设计过程)为对象的研究,研究目的在于揭示设计自身的特点和规律[2]69,[3]55,[4]121。RfD是以“设计”(名词,指代设计产物或设计过程)为目的的研究,涵盖为设计产品或设计过程提供支持的所有类型的研究[3]55,[5]。RtD通过“设计”(动词或名词,指代设计过程)进行研究,与前二者相比,RtD难以清晰描述,但能够明确的是,RtD的驱动力往往来自具体设计需求背后、在认识论层面上更加基础或更具普适性的研究问题,故其研究目的并非仅在于解决具体的设计需求,还在于创造以普适形式脱离设计过程本身而存在的知识[2]69;RtD将设计过程作为研究的媒介和工具,要求研究者必须是设计领域的学者。

比较三者,RaD与RfD通过其他学术领域的内容与方法选择自身研究的进路,涉及的只是设计学科的边缘领域[6],因此存在“设计”与“研究”分离的状况,并不能从本质上帮助确立设计学科方法论;而RtD将科学范式根植于设计范式,在真正意义上为设计研究范式的成立奠定了认识论基础,有助于推动设计学科方法论的发展[7]。

目前RtD主要应用于建筑学[8-9]、工业设计[10-11]等领域,缺少直接针对风景园林设计学的理论积累。风景园林学科中的设计行为和认知的内在特征符合设计学的普遍特点,但是作为独立的设计学科,风景园林设计在应用性和适宜性[12]454上具有自身的特殊性:建筑、工业设计等学科通常面临较小尺度与较低复杂性的设计,风景园林设计所探讨的是动态、多尺度、具有高度复杂性的整体人文生态系统的问题,这就需要建立一种立足于风景园林设计本体的研究方法论。在成为一级学科的背景之下,风景园林学更应将理论研究的重心逐渐回归到构建属于设计学科自身的理论和方法体系上[13],因此有必要对风景园林RtD进行拓展与深化。

2 RtD的特点与定义

在深入讨论之前,首先要进一步明确什么是RtD。

RtD与其说是一种现实的研究行为,不如说是一种研究方法的理论模型[12]460。基于Sanda Lenzholzer[3]56-59,[4]121、沃福冈·尤纳斯[7]88与郭湧[2]69,[12]460等学者的研究,可将RtD的特点总结为:1)设计过程作为研究方法的介质,设计与研究形成相互依赖的循环;2)研究成果除了解决具体设计需求的设计方案,还有能在学界共享的、脱离设计本身存在的知识。

为了更准确地理解RtD,须明确当中“设计”一词的含义:RtD中的“设计”(design)意为设计过程(designing),使用“通过设计过程之研究”(research through designing)能够更准确地定义这一研究方法[4]121。

对于设计过程如何作为研究方法的问题,引用T. M. de Jong等[14]在《Ways to study and research urban, architectural and technical design》一书中提出的3种设计研究模式进行说明。模式1大多来源于设计竞赛和设计课程,研究者通过记录、分析、评价设计师的设计过程,得到结论、获取设计知识,典型的设计知识涉及设计思维与设计行为;模式2大多来源于设计工作坊,这种模式不以设计过程作为研究内容,而是将设计过程作为评估和选择设计方案的工具:研究者介入设计过程进行控制、引导,降低设计的复杂性,提升设计的深度,研究结果来源于对设计产物的系统分析,典型的设计知识包括设计形式、概念等;模式3是对模式2的发展,但它不是在事后对设计产物进行研究,而是通过建立模拟环境测试设计产物。研究将特定问题内嵌于设计项目之中,对该项目进行测试模拟以检验假设,基于初步结果,研究者可重新界定研究问题、修改设计方案,依照“测试设计效果—改变设计本身或其背景—测试修正后的设计效果”的过程获得结论,可用“TOTE模型”(测试→操作→测试→退出)描述这种方法,它与实证研究具有明显的共性,常用于工业设计领域的产品研发与跨专业知识向设计领域的转译[4]122。

3 RtD在风景园林领域的研究进展

许多学者已经提出有价值的框架解读RtD:Lars Reeker等[15]提取了设计项目类型、互动方式、研究过程记录、设计产物的发展与产生的新见解5个层面作为解读RtD的方法;瓦丁格尔[16]倡导在风景园林学科以设计项目、应用原则的概念化以及与其他学术成果的比较作为标准判断RtD实践的研究成果;朱育帆等[17]提出“设计介质论”作为RtD的方法体系在风景园林学领域的拓展,在研究对象、过程和策略方面进行深化,构建针对风景园林设计知识进行体系化求知的方法体系;Lenzholzer等[4]121-126借鉴了Creswell的知识观框架,以后实证主义、建构主义、变革主义、实用主义4种知识观对现有的风景园林RtD进行分类,并对各类RtD中的研究问题、研究方法、新知识的类型与研究质量评价标准进行讨论。

Creswell的知识观框架在学术界被广泛接受,且适用于多重学科;设计研究涉及自然科学、社会科学和人文学科等,同样需要多重的探索体系。Creswell[18]4的“知识观”由“本体论、认识论、方法论”构成,他认为我们所开展的各种研究,都是在不同的知识观指导下完成的;在设计研究中,对于设计本体论和认识论的立场往往决定了研究者提出什么样的研究问题[19]105,进一步指引研究者选择最适研究的方法,知识观既是设计研究课题所呈现出的框架,又是研究者进行研究设计、数据收集甚至整个研究的一种选择[9]41。

笔者对“以Creswell的知识观框架对风景园林RtD分类的方法”进行推介,以增进设计作为研究方法的认识,并引用此框架对中国当前设计研究发展的现状与趋势进行分析和展望,以期为未来该领域研究提供方向。

4 基于Creswell知识观框架的风景园林RtD分类与进展

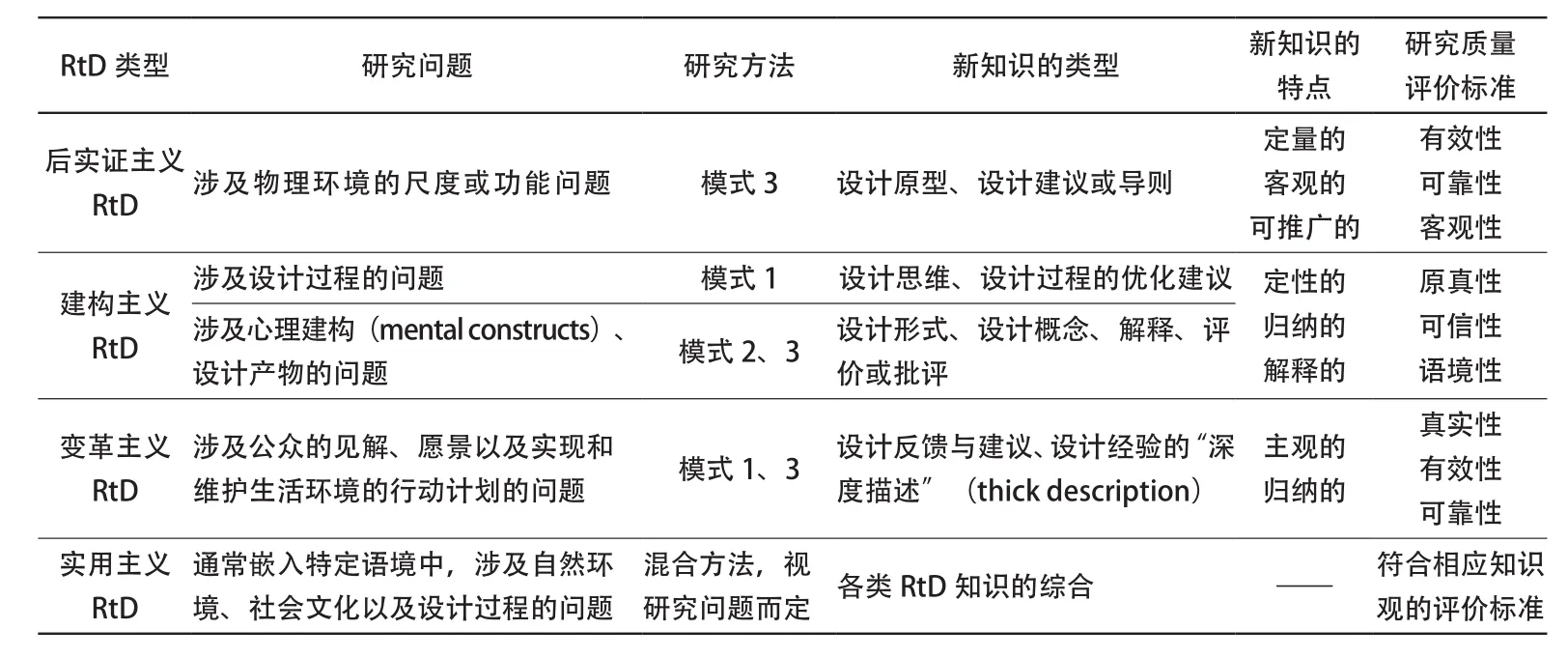

基于Creswell的知识观框架,Lenzholzer等提出了4种RtD类型,并对各类RtD中的研究问题、研究方法、新知识的类型与研究质量评价标准进行讨论(表1)。

4.1 后实证主义RtD

“后实证主义”(post-positivism)一词渊源于实证主义,但在“知识的绝对真理性”这一观念上挑战传统,它认为当我们研究人类的行为和行动时,我们的知识观是无法“实证”的[18]5。因为承认对客观实体认识的局限性,后实证主义典型的研究方法是关于理论检验的过程:从一个理论作为出发点,并将其简化为一组较小的、相对独立的观点,再收集数据检验该理论,然后进行必要的修正或是提出更加强有力的主张[20]7。

一般而言,风景园林后实证主义RtD与物理环境相关,假设或猜想大多来源于跨学科的知识,例如气候学、水文学、生态学、环境心理学或行为学等,由此产生的知识通常是定量的、客观的和可推广的。典型研究问题涉及物理环境的尺度或功能,例如:空间的最适高、宽、深度是多少?它们的形态是什么?设计如何运作以适应自然过程(如气候、水文、生态)?合适的材料是什么?不同类型的空间配置会对人们的感知产生什么影响[4]122?

后实证主义RtD研究方法符合前文所述的模式3:研究者提出研究假设,并将高度复杂的设计问题所涉及的变量简化后进行模拟,以定量方法测试设计效果,并以此为依据对研究问题或设计方案进行修订,在迭代过程中实现设计项目的优化。与假设变量契合的“设计”可以被认为是通过检验的假设或猜想,典型的研究结果是将假设或猜想输出为设计原型、建议或导则。

风景园林学领域中已有诸多后实证主义RtD文献。在小气候研究中,研究假设以空间模型的形式呈现[21-23],研究者用ENVI-met软件对设计进行测试,最终将空间模型输出为设计原型或设计建议;在水文研究中,研究基于水文学知识构建了空间原型,以试点项目形式、或ENVI-met与the Cool Water Tool模拟的形式测试设计方案[24-25];在城市空间研究中,基于空间句法技术软件或GIS对设计方案进行测试、比选和优化[4]122,[26];对于景观干预的视觉效果,可以采用GIS作为视线分析的工具对其进行测试;对于材料研究,常以1∶1实验的形式测试解决方案[4]122,[27]。以上案例可以看出,跨专业知识通过RtD能够产生设计知识,测试方法在该过程中具有重要作用:各类数字化技术为模拟、测试不同设计方案的设计效果提供了有效途径;人们依据经验或行为进行评估、现场数据监测也构成了RtD的一部分测试方法。

后实证主义知识观以有效性、可靠性和客观性作为评价研究质量的标准。RtD中的“设计假设”,无论是对未来的可能状态、真实的对象还是虚拟的模型,都要根据统计数据或可量化数据进行评估[4]122。此类RtD的局限在于:由于需要既有理论与研究的支撑,RtD只能在有丰富的知识和方法体系的领域进行;RtD一定程度上依赖于计算机辅助技术,故研究所能应对的设计问题的复杂性有限。当研究问题超越功能或物理空间时,则需要与其他类型(如建构主义与变革主义)的RtD结合。

4.2 建构主义RtD

建构主义(constructivism)具有清晰的以人为中心的视角,以态度、信仰、互动和经验为研究对象。这种知识观常见于艺术、人文和社会科学领域。建构主义的研究目的不是寻找可归纳和定量的知识,而是理解(或解释)他人对世界的理解,从而产生或归纳一种理论或模式[20]8。因此该类研究与研究人员有很大关系,因为他们的解释是研究的核心。

建构主义RtD适用于风景园林设计,因为风景园林研究探讨整体人文生态系统,其中的社会文化问题是主要研究问题之一;并且,建构主义知识观适用于风景园林设计研究对于新事物与未知事物的探索。因此,风景园林建构主义RtD关注特定的社会、文化语境中的问题,研究的中心围绕着新事物的产生。建构主义RtD研究问题与心理建构(mental constructs)或设计产物相关,前者典型的研究问题包括:可以生成什么概念?概念与人们的经历有何种关联?后者包括:如何通过景观设计形式或其他方式传达概念?对于设计结果,人们的预期反应和审美评价是什么?有时研究问题还与设计过程相关[4]123,例如:什么激发了设计师的创造力?什么时候进入不同的设计阶段?是否存在设计行为的模式?

风景园林建构主义RtD对前文提及的3种研究方法均有涉及:模式1中,研究者采用社会科学的定性方法对设计过程进行分析,明确其中隐性的设计知识,典型的研究结果包括设计思维的改进方式、设计过程的优化建议等;模式2中,研究者介入设计过程进行控制与引导,而后对设计产物系统分析得到研究结果,典型的设计知识包括设计形式、概念、解释或批评等;模式3中,设计以报告、动画、图片、模型、虚拟现实等形式呈现,研究者根据文化、美学、伦理或其他社会价值对设计进行评估,研究通过定性反馈的迭代过程获取新知识。建构主义RtD产生的知识一般是定性的、归纳的、解释的,并围绕着新的建构,设计知识不像实证主义RtD一样具体化,往往是不能够直接转移至其他语境中的,但部分知识仍可以转换或进行进一步的比较研究[4]123。

已有研究中,关于心理建构(mental constructs)的研究首先提出初步理论,并依托设计项目进行实践,通过对设计项目的评估、反馈,达到深化或再界定这一理论的概念与方法的目的[28];关于设计产物的研究多基于设计工作坊进行,研究者引导设计过程的进行,并通过定性研究方法评估设计产物(例如草图、平面、模型等),获得设计知识,例如设计概念的表达方式、参数化方法生成的城市形态特征等[29-30];关于设计过程与设计行为的研究常通过设计实验、工作坊等策划、观察、记录设计,通过定性研究方式对设计思维(或行为)进行探究,获得其中隐性的设计知识[31]。

建构主义知识观以原真性、可信性及语境性作为评价研究质量的标准。一般而言,研究成果的可信度必须通过公开透明的报告来保证,其中生成新的概念、形式的研究,最重要的标准是原真性,尤其是原创性。建构主义RtD的优势在于研究成果的创新性与应对不同语境的灵活性,与后实证主义“半成品”式的设计研究成果不同,建构主义RtD的研究成果可能是“完整”的设计[4]124。

4.3 变革主义RtD

变革主义(transformative)具有政治倾向,关注被边缘化的各种群体,研究重点在于解决相关的社会问题,诸如“赋权、不平等、压迫、支配、压制和异化”,将政治、社会行为与这些问题联系起来。这种类型的研究为参与者提供发言权,使他们有能力形成改革,研究目的包含产生新知、在实践中引导变革、提高参与者的参与意识[20]9-10。风景园林设计研究已广泛引入参与式方法,故可对风景园林变革主义RtD进行讨论。

风景园林变革主义RtD通常关注公众的见解、公众对于未来生活环境的共同愿景以及实现和维护生活环境的行动计划[3]60。设计项目大部分围绕社区进行,通常是具有多个利益相关方的市民花园、社区花园等公共空间。典型研究问题有[4]124:什么样的理念塑造了一个社区?公众现在和未来需要做些什么?什么空间组织促进公共空间的良好与平等?需要采取哪些行动来引导空间向未来愿景转变?我们如何设计一个赋权于公众的决策过程?

风景园林变革主义RtD是公众参与和“设计师式”研究的结合,在其中设计知识与设计过程相互塑造[3]59。典型的变革主义RtD依照模式3进行:研究将参与者作为证据的一部分,自下(社区)而上(设计师、政府职能部门等)和自上而下的过程相互迭代:具备不同技术或经验知识的参与者参与联合设计的过程即为验证的过程;外部验证也在过程中进行,随着新的研究问题的出现,需要专家介入其中[4]124。此外,变革主义RtD也涵盖模式1的研究方法,设计过程中记录的公众实地考察、公众与专家的协商讨论等内容也是变革主义RtD的研究对象。变革主义RtD的研究结果除了设计本身以外,还有对于所得设计经验的“深度描述”(thick description)[3]59,通常是具有一定普适性的设计建议或设计经验,例如如何提高公众参与程度、如何实现全过程参与等,知识在很大程度上是主观的、归纳的。

已有风景园林变革主义RtD中,大多以现场实验、研讨会、工作坊等方式推进研究的进行[32-34]。在研究过程中,设计师通过提出问题、提供技术支持和辅助公众设计等形式促进公众参与,公众就设计进行讨论,设计师再对公众参与的结果进行分析、优化设计并进入下一轮的公众参与,一部分设计知识是由分析设计产物得出的设计建议,另一部分是由分析设计过程所得出的设计经验、设计方法、行动计划等。

此类RtD的研究质量评价标准强调有效性、可靠性与真实性[4]124。因此在研究中需要应尽可能地避免设计师进行解释,以保证参与者能够客观地理解设计,确保过程的透明与公正。变革主义RtD是面向行动的一种重要研究策略,在未来将促进各方合作和对公众的进一步赋权。

4.4 实用主义RtD

实用主义(pragmatism)是上述3种知识观的综合。它源于对“行为、情境和结果”的需要,研究者并不拘泥于任何一种知识观。实用主义研究者使用混合方法进行研究,即研究者可以使用多种数据收集方法与定性结合定量的分析方法。风景园林学关注整体人文生态系统,聚焦于多元问题,单一的后实证主义、建构主义或变革主义的方法无法解决设计中的复杂问题,实用主义知识观为解决此类问题提供了有效途径。

典型的实用主义RtD研究问题通常嵌入特定语境中,涉及自然环境、社会文化以及设计过程[4]125,例如:古老的文化景观如何重新设计以面对河流或海平面上升?气候响应式设计如何改变人们的思维方式?艺术干预可以激发风景园林的技术变化吗?

实用主义RtD需要对上述3种RtD方法进行综合:其优势在于实证主义RtD为方案评估了设计方案的功能特性,建构主义与变革主义RtD基于特定语境下进行研究,增强了方案的可实施性;各方法的组合有助于创造性的解决方案的产生,且最终产生的可能是一个积累多重知识的“完整”的设计。以“古老的文化景观如何重新设计以面对河流或海平面上升”为例,首先需要使用实证主义方法来解决方案中的水文问题,然后通过处理设计师和人们解读的方式(建构主义与变革主义),研究将这些原型应用于景观的结果[4]125。

尽管实用主义知识观对风景园林RtD有重要意义,但鲜少有学者选择这种方法,这可能是由于缺乏对这一类型RtD的认识[35]。现有研究中体现这一方法的均为学位论文,例如,Blaauw[36]基于跨专业知识提出新的城市小气候能量流动可视化方法,可视化效果通过动画、图像等形式呈现,并由公众对其进行评估,最终呈现的设计知识是一种可视化方法;Hermens[37]融合水文学、地质学及农业知识生成设计方案,通过专家访谈对设计进行评估,产生的设计知识是设计导则;Hines[38]通过测试迭代的过程探索如何设计不透水的表面,以对特定的地理区域产生积极的经济、社会和生态影响,研究将自然与文化价值共同纳入评估体系中。

在实用主义RtD中选择的每种方法都需要符合相应知识观的评估标准。如果不同的知识观导致不同的研究结果,则需要在报告中承认这些有争议的观点。

5 中国风景园林领域设计研究进展

为了更加清晰地认识中国风景园林学界在设计研究领域的进展,本研究以中国知网(China National Knowledge Infrastructure,简称CNKI)为工具,爬梳了近5年间(2014—2018年)发表于《中国园林》和《风景园林》2本刊物的设计研究成果,以期通过分析为今后学科的发展提供借鉴。

5.1 研究问题

本研究首先以设计研究的类型对相关文献进行分类和统计,再引用Creswell的知识观框架对其中的RtD进行区分与分析。研究将回答以下问题:1)在学术意义上,多少文献属于“设计研究”?这些文献从属于RaD、RfD还是RtD?2)当前RtD文献中的研究问题分别是什么?在其中设计过程如何作为研究方法,产生了什么设计知识?基于Creswell的认识论框架,这些RtD文献分属于哪一类型的RtD?3)当前中国RtD研究进展具有什么特征?是否有方法或策略能够推动研究更多地往RtD发展?

5.2 研究方法

为了回答以上问题,本研究以“设计”并含“研究”作为主题词,从CNKI中检索近5年(2014—2018年)发表于《中国园林》与《风景园林》上的文献,去除相关程度低的文献(如资讯、建成作品等)后,初步统计获得文献249篇。

针对研究问题1,须设定各类研究的筛选标准。首先,要明确属于“研究”范畴的文献。Glanville认为“研究”意味着对研究问题的答案进行严格而深入的探索,并以新知识的产生为目的,设计产物也是新知识的一种[3]54。故在文献筛选上,以“明确的研究问题”和“新知识的产生”作为初步筛选的条件,除去不属于研究范畴的文献。其次,需要对3种设计研究类型的文献进行区分:对于RaD、RfD,能够以研究目的、内容为条件进行筛选;对于RtD,由于RtD的研究目的与内容相对模糊,需要加设筛选标准。这一筛选过程参考Lenzholzer等[35]384的研究,以“对不同的设计方案的严格评估”“得出超出特定场所的研究结果”为标准,确定文献是否能够作为RtD的学术成果存在。统计结果显示,初筛后的所有文献中包含设计研究文献166篇(RaD文献44篇、RfD文献115篇、RtD文献7篇),此外,另有综述型文献25篇,其他文献58篇。

针对研究问题2,基于文献统计的结果,笔者对7篇RtD文献的研究问题、研究过程与研究结果进行分析,并以前文所推介的Creswell框架对其进行区分。

针对研究问题3,基于风景园林RtD文献的分析结果,笔者总结了当前RtD的发展趋势与不足。在进行文献筛查的过程中发现,部分RaD、RfD文献或是具有形成RtD的潜力,或是构成了RtD的一部分,将针对它们提出建议,以促进更多的研究向RtD转化。

5.3 研究结果

5.3.1 文献统计结果

通过对文献检索发现,“设计研究”一词的使用颇为广泛,对文献进一步的筛查显示,“设计研究”一词存在着滥用与误用的现象:在获得的249篇文献中,只有67%(166篇)的文献符合设计研究的学术标准。非“设计研究”文献中,除了综述型文献外,有部分文献涉及的是规划学科的“设计”概念,不属于设计研究的范畴;约有7%的文献(17篇)没有明确的研究问题,不满足一般研究标准。

表1 基于Creswell知识观框架的风景园林RtD分类Tab. 1 RtD classification of landscape architecture based on Creswell’s knowledge-claims framework

此外,RaD、RfD、RtD三者存在发展上的不均衡:在筛选出的“设计研究”文献中,近70%属于RfD(115篇);RaD占比27%(44篇);仅有7篇文献属于RtD,在数量上大幅少于其他两类研究,从学科的长远发展考虑,有必要进一步明确并推广RtD的概念、探索RtD的应用。需要特别说明的是:本研究基于“设计”与“研究”主题词的搜索筛查结果,很多史论类文章属于RaD范畴但没有使用设计、研究作为主题词,故未能计入统计,因此研究结果不能完全反映RaD与RfD的实际比例,但RtD在数量上大幅落后于其他两类研究的趋势和结论不变。

5.3.2 中国风景园林学RtD研究现状

文献筛查结果表明,仅有7篇文献可以被用作典型案例来验证和支持RtD理论,该类型研究无论在数量上还是类型上均存在着大量的缺失;全部文献发表于2017或2018年;此外,这些文献并未明确地使用“RtD”一词。

后实证主义RtD中,研究者们引入水文学、生态学的研究成果,并将这些跨专业知识转译为具有普适性的设计知识。周敏等[39]探索了如何通过低影响开发设施组合设计实现径流总量控制和暴雨内涝防控的双重目标,依据雨洪控制的目标提出低影响开发设施组合的设计方法,并利用计算机模型动态模拟的特性,进行多方案的比较、分析、计算、评估、修正,得到最终建议方案,得出关于低影响开发设施组合配比的结论,可为类似地区海绵城市建设提供参考。刘晖等[40-41]开展了场地生境营造的系列研究,主要研究如何划分生境类型及分区。首先运用生态学原理建立场地生境分区的理论模型,然后通过对生境实验基地的观测与记录获取数据,将数据与计算机参数化模拟分析结果进行对比,修正影响因子参数和理论模型,以此进行连续性实验验证。研究结果是场地生境类型及区划方法,对设计实践具有指导作用。

建构主义RtD中,李宾等[42]的研究依托高山景观研究型设计课进行,基于高山设计场地无法进入的现实,探讨如何通过摄影的图像过程调研不可达高山。以近似可达高山为考察地,在过程中,研究者引导学生以参与式景观摄影、图底编辑、图像拼贴的方式解读场地,并记录、分析学生的考察行为与解读方式,研究成果是一种新的、针对不可达高山的调研方法。

变革主义RtD中,侯晓蕾和郭巍[43-44]依托北京老城公共空间更新项目,针对设计如何介入社区公共空间微更新中、居民如何参与到设计中等问题进行研究。研究团队以多种途径积极参与老城公共空间的微更新,并在其中强调公众参与;通过对设计实践过程与结果的记录和分析,总结基于社区营造的设计介入途径与设计策略,为类似的实践提供了有益参考。刘悦来等[45]介绍了“公共开放街区型”和“住区内部自治性”两个社区花园的营造过程,并通过对比分析两个社区花园在不同的阶段上参与主体和发展概况的异同点,探讨社区花园的营造策略,为城市社区花园的多元参与和可持续发展提供了参考。

5.3.3 RtD研究展望

总体来看,价值观与技术的进步共同驱动着风景园林RtD的产生与发展。

随着John Chris Jones和Christopher Alexander领导的“科学”设计方法运动的失败[5]26和设计研究的发展,与设计相结合的科学不再狭隘地局限于自然科学,而是转向“广义科学”的概念,既应该包括自然科学,还应该包括所有的人文社会学科[19]105;对设计研究的方法论而言,设计研究范式也已摆脱了僵化的科学方法论,逐渐将设计本身作为一项研究活动探求知识。在发展中需警惕的是,范式可帮助设计研究的形成,而其“确立”反将阻碍创造。

数字化技术的迅猛发展极大地改变了风景园林的设计与科研途径,数字化技术能够在RtD的前期数据分析、中期设计模拟评估以及后期效果呈现3方面予以辅助,促进研究的发展。在后实证主义RtD中,计算机容量的增加与性能增强,新技术和软件的开发,使得以计算机替代人力运算分析庞大数据成为可能,也为设计效果的物理验证和量化评价提供了有效途径。在建构主义RtD与变革主义RtD中,虚拟现实能够使参与者沉浸到尚未存在的新空间环境中[3]62,对设计效果做出更真实的评估;大数据、新媒体等能为研究提供更多来自参与者的证据,进一步提高了研究的可靠性。

在现有研究中,一些RaD、RfD有向RtD发展的潜力。部分以设计过程为对象进行研究的RaD[46-47]与RtD中以设计过程为对象的研究有一定的相似性,但在这类RaD中,一部分研究仅基于设计个案进行,呈现从现象到结论的逻辑,还有一部分研究虽囊括多个设计项目,但最终没有形成可推广的知识;这类研究需从研究课题出发确立设计项目,并对多个设计过程进行系统性分析才能够将RaD转化为RtD。RfD中,部分研究关注于设计流程[48-50],这些研究中提出的技术路线符合“TOTE模型”的特征,但由于没有使用此流程对研究假设进行验证得出研究结果,研究仅能作为RtD的前置研究存在;故若要将此类研究发展为RtD,可预先提出设计假设并以此流程进行验证,形成可推广的知识。还有部分RfD用于循证设计[51-56],但是这些研究或是仅针对具体的设计项目进行、没有形成普适性的设计知识,或是仅将一次验证的结果作为结论,不进行反馈,因此不符合RtD的标准;可通过在典型场地中进行循证设计或设置迭代过程进行多轮验证的方法,深化此类型的研究使之成为RtD。通过以上案例分析可以发现,存在研究策略能够使RaD、RfD转化为RtD,且这些策略具有较高的可操作性,可供未来研究参考。此外,从本质上来说,RtD并不是因为被人们提出所以存在,而是被人们认识所以才被提出,故发展RtD还需从根本上提高研究者的认识,才能真正地激发更多RtD的产生。

表格来源(Source of Table):

表1为作者自绘。