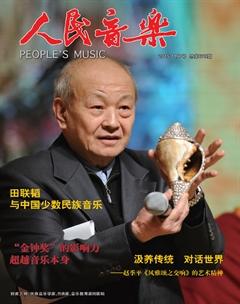

田联韬与中国少数民族音乐

联韬是中国少数民族音乐教学研究领域老一辈学者的代表、核心和领军人物,半个多世纪以来,一直受到国内外学术界同行的关注并得到年轻一辈后学的崇敬和爱戴。我初遇田老师是在1980年在中央民族学院做作曲学生的时候,迄今已近四十年了。这期间,我除了报考研究生之前,短暂的三四年间回到昆明市歌舞团搞音乐创作外,一直在他身边学习和工作。通过几十年来的近身观察和直接熏染,可以说超出普通学生和后辈学人的层面,比别人多了一点了解,更多了几分亦师亦父的情感。2011年,田门后辈学人齐聚中央音乐学院和中央民族大学音乐学院为田老师庆祝80诞辰期间,我写过一篇名为《少数民族学生的朋友和知心人》{1}的文章,以学生的视角对田师与少数民族同学之间在教学中结下的深情厚谊做了初浅的描写。一晃眼又过了将近十年,此时的田师为了照顾久病的师母逐渐谢绝参加过多的社会活动,并有意识地减少了他所钟爱的教学工作。但与此同时,他仍然为了中国少数民族音乐的学术事业,以将近九十岁的高龄,每日埋首伏案,笔耕不辍。这时我们再来看心目中的田师,似乎更能够从一个较为宏阔的视角来予以看待和描写。

一、培养了几代少数民族音乐创作、研究与教学人才

在田师众多有关少数民族音乐的学术业绩里,研究与教学人才培养是最有代表性的一项内容。田师曾于1948年入南京中央大学工学院航空工程系学习,他年轻时经历了战争年代,在部队里开始自学器乐演奏和音乐创作,1955来到中央音乐学院攻读作曲专业,而后遭遇反右运动,蒙冤20年,1960年分配到中央民族学院音乐舞蹈系执教。由于上述政治原因,他被迫放弃了许多发表自己个人学术成果和众多在人前台上出头露面的机会,然而,他却在少数民族音乐创作人才的教育培养上有了颇多意外的收获。由于拥有跨越学科良好的教育背景,曲折的生活道路和深刻的人生感悟,这对他半个多世纪以来埋首少数民族音乐建设事业,带领、团结众多学者、学生们去努力奋斗,攻克一个个理论难关,完成诸多重要的研究课题奠定了必要的学术和文化基础。对此,诸多评论文章及田师自己的著作中都曾经提到如下事实:20世纪六七十年代以前,中国学界尚鲜有学者涉及少数民族音乐;八九十年代始有了一批关于少数民族音乐的重要论著,但是大多以汉族学者为主领衔担纲;自90年代以来,少数民族音乐研究和教学事业有了巨大的发展,培养相关学术研究人才的事业初见成效。在此期间,整个中国传统音乐研究领域里,中国少数民族音乐学会支撑了半壁江山,而包括众多硕士、博士在内的少数民族学者已经在全体会员中占了绝大多数。长达数十年间,横跨几十个民族,聚集了如此众多的杰出学术人才,这都与一批资深学者,以其长远、独特的学术眼光,投入许多时间,花大力气去致力于培育、维护中国少数民族音乐教育的代际传承和教学体系直接相关。田师便是这批人中的一个杰出代表,于此居功至伟!那么,他们能够这样做,且做得这样好,是受到了什么样的力量所驱使呢?

记得在田师80年华诞学术研讨会发言时,我曾经引用了田师的这样一段话:“中国是多民族的国家,少数民族传统音乐是我国传统文化宝库中的重要组成部分,而从事少数民族音乐研究的人才的数量与质量远不能满足工作要求,特别是少数民族族属的音乐学者的数量甚少。为了使我国少数民族音乐的研究工作更为深入,取得更多成果,急需培养较高学术层次的从事少数民族的研究人才,特别是少数民族族属的专业人才。由于少数民族地区各方面的具体条件的局限,内地与边疆地区在教育资源、教学水平等方面,存在着事实上的不平衡,可以说,我们努力为民族地区培养少数民族的音乐学者,是雪里送炭性质的工作。”{2}回顾田师后半生的教学生涯,可以说他便是以此为座右铭,不忘初衷,一路前行,孜孜不倦地勘踏、攀登这条艰辛的“天路”的。

如同田师所说,少数民族音乐教育诸教学方向里以学术研究人才的培养尤为不易!从上世纪60年代在中央民族学院教学期间,田老师就与其他作曲和表演专业的老师一起,培养了共和国成立以来第一批少数民族族裔大学生。后来,在“文革”后期和改革开放初期,又陆续招收和培养了几批学生。但是,当时的这些学生还仅限于作曲和表演专业,以当时的办学和师资条件来看,尚未能去开发专事少数民族音乐研究的音乐学教学方向。所以,为了完成迫在眉睫的科研任务,当时甚为稀缺的最早一批少数民族音乐学术研究人才便主要是从这样一些非音乐学专业的学生中间被陆续发掘、培养出来的。在这批学生里,从第一代与田师关系密切的各种少数民族音乐学生算起,至少在前三代学子中,都不乏从作曲和表演专业转向民族音乐学学科者。比如,第一代作曲和表演专业大学生中,便有马名振(回族)、杨秀昭(侗族)、张中笑(侗族)、赵毅(壮族)等后来转向民族音乐学及少数民族音乐研究专业方向;后来又有格桑曲杰(藏族)、马阿鲁(回族)、嘉庸群培(藏族)、杨民康(白族)等陆续转向。这些学生一旦选定了民族音乐学的目标,便坚定不移地朝着这个方向前进,其所投入的精力及最终取得的成就也远远超出自己在音乐创作方面的成绩,其中多数人如今已成为相关研究领域的领军人物或各省、区相关教学、研究学术团队的“掌门人”。这里面,便少不了田联韬、袁丙昌、关也维等几位来自中央民族学院的学术“伯乐”群体的身影。

改革开放四十年以来,中国少数民族音乐研究经历了一个学科从无到有,人数由少渐多的过程。回想上世纪七八十年代之交,虽然那时已经有中国艺术研究院音乐研究所、南京艺术学院、中央音乐学院、中国音乐学院和中央民族学院艺术系等教学单位在培养一些少数民族音乐研究方向的研究生,但是几乎没有少数民族学生,也没有相对固定的相关专业方向。田老师于80年代中叶调到中央音乐学院,当时少数民族音乐研究人才的凋零状况,促使他萌发了更多的“拓荒”意识!此后便由作曲专業转而主要致力于少数民族音乐研究、学术团队建设及培养少数民族研究人才等方面工作。在当时那样特殊的历史语境中,在“甘当人梯”的人生态度上,他可以说经历了一个由早期的被动而为到此时主动选择的过程。田师1986年开始指导少数民族音乐研究方向的硕士研究生,1993年经高教部批准为博士生导师,在此期间创立了国内第一个,也是至今唯一一个少数民族音乐博士、硕士研究方向。迄今他已指导7名硕士生、21名博士生,其中包含少数民族学生19名。此外还培养了多名外国留学生。尤其让他感到欣慰的是,在他所擅长和最为重视的藏族音乐研究领域,先后培养出了四位藏族民族音乐学博士。如今,他们中许多人已经成为教授(12人)、副教授(3人)和博士、硕士研究生导师(14人),由多代毕业生分别培养的专属少数民族音乐研究方向的硕士、博士研究生及博士后研究员,更是呈几何数量增长。目前中国少数民族音乐青年研究人才中,佼佼者多出自于其门下,田老师也因此成为了中央音乐学院乃至全国少数民族音乐研究当之无愧的学科带头人!中国少数民族音乐学会现在也成为国内最重要的音乐学术团体之一。从建会伊始,田联韬教授就先后作为常务理事、副会长和名誉会长,一直起到核心领导人和学术带头人的作用,在中国的少数民族音乐教育和研究事业中发挥了举足轻重的学术影响。1998年他被北京市及国家民委评为“民族团结先进个人”,2009年获文化部“全国非物质文化遗产保护工作先进个人”称号。

二、田联韬教授在少数民族音乐研究领域的特殊贡献

1.积极策划、组织、开展少数民族音乐重大课题研究

田联韬教授在少数民族音乐研究中所做的另一项“拓荒”工作,是通过领衔大型集体攻关项目,以族群为单位,在民间音乐集成普查工作的基础上,全面地组织和开展少数民族音乐民族志的个案、比较和整体研究。

中国民族音乐学界历年来的学术成果,较集中呈现于“辞、志、史、论”等体裁范畴。其中,“辞、志”既是研究的基础资料,也是最重要的分析对象文本。有了几部“辞、志”,“史、论”便逐步发展起来。在该学术领域,较为重要的成果已有上世纪80年代末出版的《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》(1989)中的“少数民族音乐分支”(关也维、杨放担任主编,田联韬、万桐书任副主编)、本世纪初出版的《中国少数民族传统音乐》(田联韬主编,2001年,获第二届文化部文化艺术科学科研成果奖一等奖)和近年出版的中央音乐学院《音乐百科全书》中的少数民族音乐分支(2014,田联韬任主编)。这些著作中凝聚宏观与微观思维,兼具个案与比较课题,汇集了涉及中国55个少数民族以及未定族属的部分民族人口的词条或章节,是体现了中国上世纪80年代改革开放以来几个不同历史时期有关少数民族音乐总体研究水平、包含了众多少数民族音乐研究学者的集体智慧和合作攻关成果的集大成之作。这样由民间音乐集成到民族音乐志的一些大型集体攻关课题,无疑为我们今天进一步开展少数民族传统音乐文化志个案研究以及从中观乃至宏观层面进行的整体性研究奠定了非常有益的学术基础。在上述三个课题中,前两个课题牵涉的研究人员众多,耗时较长。由于在编辑者中存在着学术观念和编辑理念上的种种分歧,在不同撰稿者之间也存在着学术水平和文化观念上的诸多差异,以致在整个组织及编辑过程中矛盾丛生,困难重重。田联韬作为课题的重要策划者和组织者之一,除了正常的科研工作之外,还为众多学者做了大量的、艰苦的组织、沟通和协调工作。由此可以说,这些重大课题除了本身的学术价值之外,还通过一个个条目,一个个子课题,不仅培养了一大批从事少数民族音乐研究的院校学生,还让一些地方上的少数民族和汉族学者在业务上得到了明显的锻炼和提高,最终让国内少数民族音乐的学术研究水平获得了整体的提升。此后二十余年,无论年青一辈有了什么样的理论探索,出了多少部(篇)论文成果,可以说在对象性文本资料的整体性收集、整理和分析上都避不开这几座奠基性的学术高峰!

改革开放以来,田联韬教授还长期担任民间音乐集成特约编审,完成了国家教委“七五”“八五”规划博士点科研项目“中国少数民族传统音乐系統研究”“藏族传统音乐考察研究”等多项教育部重点科研基地重点研究项目和文化部国家重点科研项目。目前正在进行的国家教育部重点科研基地重大科研项目“中国少数民族宗教音乐研究”,研究对象包括我国少数民族地区流传的各种人为宗教和自然宗教。在北京中央音乐学院项目总部之下,以广西、云南、贵州等省区的艺术学院作为子项目的主持单位参加本项目,目前已经陆续出版了包含数百万字的广西、云南、贵州等分卷,总卷的编撰工作也在顺利进行之中。

2.有关藏族及其他少数民族音乐的个案及比较研究

田联韬教授从20世纪50年代开始从事中国少数民族音乐研究,其田野考察足迹,几乎遍及全中国各个少数民族地区,其学术关注的对象和影响力也辐射、覆盖了整个中国少数民族音乐领域。他数十次深入少数民族地区从事田野工作,仅西藏、青海、甘肃、四川等藏族地区就去了六次。他先后发表了学术论文百余篇,出版多部学术专著,其中有关雪域藏族音乐的研究乃是他所有学术成果的重中之重。这体现在他继完成了《西藏传统音乐集粹》(主编,1997)、《藏戏音乐选段》(1996)CD光盘{3}等成果之后,又沿着藏族音乐研究专题,进一步拓展范围和视角,至晚年形成了一部最能够集中体现他一生音乐研究学术特色的,有关藏族传统音乐的煌煌巨著——《走向雪域高原——青藏高原音乐考察研究》(2015)。除了对于藏族传统音乐所下的功夫较大,成果较多之外,他还广泛涉猎西南地区及新疆、内蒙古等北方地区的民族音乐。他的学术论文集《走向边疆——田联韬民族音乐文论集》(2010)里,便收入了数十篇有关各少数民族音乐的重要论文。近年来,他还积极投身于音乐学术道德规范和音乐著作权的讨论,发表了《用法律的观念审视王洛宾西部歌曲的著作权》《评〈乌苏里船歌〉与赫哲族民歌的著作权争议》等重要评论文章。上述大量的有关民族音乐学理论和实践的研究工作,在中国传统音乐学界及各音乐院校师生中发挥了深远的学术影响,对于本学科的理论队伍建设起到了明显的推动作用。

3.有关少数民族题材音乐影视、舞蹈及器乐作品的创作

田联韬教授不仅是深受学界推崇、爱戴的资深民族音乐教育家和理论家,他还是创作过众多优质、高产音乐作品的杰出作曲家。从上世纪中叶以来,他创作了一批少数民族音乐题材的优秀作品,如电影音乐《孔雀公主》《火娃》《第三女神》《爬满青藤的木屋》等;电视音乐:《红岩》《非洲纪行》等;舞剧音乐《凉山巨变》(合作)、《阿凡提的故事》等;舞蹈音乐《黄河之水天上来》《茶花朵朵》《织氆氇》《送粮路上》(合作)等数十首;钢琴曲《塔吉克舞曲》《天山的节日》,小提琴曲《帕米尔随想》,大提琴曲《红河的孩子》《喜玛拉雅随想曲》(与宋涛合作)等。1983、2005年先后在香港、北京出版发行电影音乐《孔雀公主》磁带、密纹唱片、CD光盘。

三、田联韬教授的音乐学术思想及其来源

纵观田联韬教授一生学术轨迹,没有看到刻意的理论先行和人为的造势渲染。但是,每一个关键性的举措都出手不凡。比如从他最早奉行,也最为人所称道的少数民族音乐分类观和宗教音乐研究观看,一经提出和施行,便足以引领相关学界几十年的学术风向,因此有必要从学术思想的来源及其生存环境去进一步做较深入的探究。

1.关于学科理论建设的重要观点、研究策略及其学术来源

中国少数民族音乐暨中国传统音乐研究,开初曾经是一门以客体研究对象为中心的学科。如今,中国民族音乐学学者奉行的以主体为中心的学术主旨乃是在前者观念的基础上,一步步建立起来。窃以为,若站在民族音乐学立场上看中国传统音乐,费孝通先生“中华民族多元一体格局”是一个最根本的立场。无论从民族或民族音乐角度看,它都是主体与客体的统一体。若欲再分,便具体牵涉到汉族与少数民族音乐两个话语体系分支的建构问题。改革开放以来,汉族传统音乐研究阵营自不待言,其研究对象相对集中,联结成片,同质性强。其研究队伍既有曾由已故楊荫浏、黄翔鹏等先生执掌的“国家队”和学术重镇——中国艺术研究院音乐研究所,也有中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院及各地方音乐艺术院校等各个学术研究基地;其成员以专家学者为主,总体上呈现出多中心和走精英路线等特点;在方法论上一向注重采用民歌近似色彩区及以戏曲、曲艺、民族器乐为对象的区域音乐比较研究。比之而言,少数民族音乐大多分布在边远民族地区,像民族分布一样,呈“大分散、小聚居”和多色调、多样性发展状态。研究队伍最初以地方学者为主,甚至许多成员来自基层文化馆站。后来陆续演变为以中央和地方民族院校学者为中心,以中国少数民族音乐学会为纽带。然而,无论是在人数较少的发展初期还是在研究队伍壮大的后期,在少数民族传统音乐研究的整体设想、学术思路和族群个案研究体系建设上,都不乏统一、完整的学术规划和具体、有序的实施完成过程,这在很大程度上要归功于它始终有一个坚强有力、集体领导和代际相承的学术中枢,而田联韬先生自始至终是其中的灵魂人物之一。

中国学术界对少数民族音乐的重视由来已久,但真正在公开出版物中把它作为一个中国民族音乐的重要组成部分看待和分列,主要是起自20世纪七八十年代改革开放之后编撰的《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》(1989)。在该书的编写体例里是在音乐学项目内的汉族传统音乐之外,又独立设定了中国少数民族音乐、欧美音乐和亚非拉音乐三个分支。值得一提的是,由该书出版至今整整四十年来,一系列与少数民族音乐相关的较重要的辞、志、史、论著作中,始终包含着一个十分重要的举措,即尽力按照中国民族学既有的学术划分理念,引入五十五个少数民族音乐的分类标准,为此后数十年中国少数民族音乐研究设立了长远目标,奠定了基本原则。与此相应的是,当时在上述重要音乐辞书条目和概论的编撰过程中,中央民族学院艺术系的作曲和其他音乐专业的老师们也曾经在关也维、田联韬的领导下,呈现出了按地方和民族类型具体分工合作的倾向,如:关也维,负责新疆少数民族音乐;田联韬,负责藏族与南方少数民族音乐;袁丙昌,负责土家族与南方少数民族音乐;夏中汤,负责柯尔克孜族音乐;方夏灿,负责朝鲜族音乐;马名振、袁燕妮,负责侗族音乐;斯仁,负责蒙古族音乐等。循此图迹,又在初期培养了一批来自基层的基础研究人才,开展大量田野考察工作的基础上,对中国少数民族音乐进行了全面、完整且包含着代际传承的学术研究。在上述整个研究过程中,田联韬教授一开始就是重要的创意者、组织者和执行者之一。在后来主编《中国少数民族传统音乐》和中央音乐学院《音乐百科全书》时,他又结合民族学和民族音乐学相关理论,对中国少数民族音乐的分类及整体状况特征进行了深入、全面的讨论,对其发展前景做了高屋建瓴的规划和展望。{4}

田师多次提起过,他自己的研究方向是隶属于音乐学门类,同时他也对胡德为代表的民族音乐学理论持认同态度。但若论及上述民族分类思维的学术来源,我个人的看法,似还有必要追溯至上世纪五六十年代开始,中国民族学界在费孝通、林耀华等学者的主持和努力下,通过民族调查和识别工作逐渐确立了中华民族和五十六个民族“多元一体格局”,中国少数民族音乐学界也便随之产生和形成了以该理论为依据展开全方位研究的学术态势。话说上述这些老一辈民族学学者就像田师一样,早年多是从研究汉族传统文化起家,又在一个极为特殊的年代里齐聚中央民族学院,阴差阳错、斗转星移,成就了一番事关中华民族凝聚、复兴的学术事业。而当时中央民族学院的田联韬、关也维、袁丙昌等一批中年音乐教师,以音乐学学者的身份进入、并被接纳为该学术阵营的重要成员,便与当时的中央民族学院是全中国的民族学大本营有关。因此可以说,他们乃是中国传统音乐研究者中最早接受民族学和民族音乐学研究观念的学术群体之一!中央民族学院音乐系也就此成为培养中国少数民族音乐人才的一个重要的文化摇篮!

2.重视田野考察和音乐本体分析的研究观念

在具体的考察研究方法上,田老师十分重视结合民族学研究视角,兼顾田野考察作业和音乐本体分析,由此形成其开展研究与教学工作的一个基本风格,这也是他区别于同时代其他同辈民族音乐学学者的一个重要特点。其具体表现是:

第一,始终注重田野考察与案头梳理工作的结合,从而与至今该类研究中另一种目的、动机相对单纯的“采风”有所区别。

第二,相继开展了定点个案研究与多点音乐民族志研究,从而与单纯的音乐形态学研究和区域性宏(中)观比较研究有所区别。这些,都同田师认同和接受民族学和民族音乐学方法观念,既从五十六个民族的不同角度去做扎实的个案研究,同时也带上中华民族宏观视野去开展跨民族、地域比较研究有关。就此而言,田师自己由藏族音乐个案研究辅射到三大藏区及全国各少数民族音乐的比较和整体研究,还有后来由他倡导展开的跨界族群音乐文化研究,均带有多点音乐民族志或跨地域、民族音乐文化比较的方法论特点。

第三,注重音乐形态的描写和分析,既是他长期从事作曲理论、教学与实践的结果,也是对民族音乐学以胡德代表的“音乐学派”予以认同的体现。就像上世纪中国民族学的一系列体质人类学考察和民族识别工作为中华民族多元一体格局理论铺路一样,这些着重于中国少数民族音乐风格、艺

术特性亦即符号表征的研究,也为学者们后来在此基础上进

行身份认同与文化建构的研究提供了必要的辩识性条件。

结 语

上文从人才培养、学术研究和学术思想三个方面简略回顾了田联韬教授的学术业绩。若就田师的方位来说是“喝水不忘挖井人!”也即让我们永远记住前辈学者、师尊的业绩和贡献!而就我们自己而论,则是“前事不忘,后事之师!”意谓着田师一辈学者与不同代际学生之间生生息息、绵绵不绝的学统、学缘与文化传承。让我们以之为学术创新的源泉,锐意前行的动力!携起手来,让中国少数民族音乐研究与教育事业在我们的手中一代一代地承续下去!

{1} 杨民康《少数民族学生的朋友和知心人——我所知道的田联韬老师》,《中央音乐学院学报》2011年第1期,第81—83页。

{2} 田联韬《1985——2010中央音乐学院音乐学系少数民族音乐研究方向教学、科研工作回顾》,《中央音乐学院学报》2010年第4期,

第15—19页。

{3} 1996年由荷兰PANRECORDS音像公司出版。

{4} 田联韬《回顾与展望——中国少数民族传统音乐考察研究工作50年》,《音乐研究》2001年,第4期,第91—95页。

杨民康 大理大学讲座教授,中国音乐学院特聘教授,中央音乐学院研究员、博士研究生导师

(责任编辑 荣英涛)