草原啮齿类动物生态作用及生存威胁

郑巧燕,唐忠民,卫万荣

(1. 西华师范大学,四川 南充 637009;2. 甘肃省甘南州草原工作站,甘肃 合作 747000;3. 西华师范大学生命科学学院,四川 南充 637009)

草原约占地球陆地面积的41%,是面积最大的陆地生态系统,也是世界上主要的畜产品生产基地[1]。草原啮齿类动物是草原生态系统中重要的组成成分,主要物种包括分布于北美、欧亚大陆和非洲的地松鼠(Sciuridae)、北美的土拨鼠(Cynomysspp.)、南美豪猪(Lagostomus maximus)、北美和欧亚大陆的旱獭(Marmotaspp.)、北美和亚洲的鼠兔(Ochotona),和南美州的八齿鼠(Octodon degus)及亚洲和非洲的地下鼠[囊鼠(Geomyidae)、仓鼠(Cricetidae)、瞎鼠(Spalacidae)和八齿鼠(Octodontidae)等[2]。它们是草原上几乎所有肉食性动物的主要食物资源,是草原生态系统的关键种[1]。然而,草原啮齿类的采食和掘洞活动与人类利益相矛盾,加之气候变化、过度放牧和人类活动影响致使草原啮齿类种群动态出现异常增长[2],因而导致草原管理部门往往重点关注草原掘洞啮齿类所带来的消极影响,却忽视或严重低估其发挥的正面作用-生态功能[3]。然而,正是被忽略和低估的草原啮齿类的生态功能却对保持草原物种多样性有着极为重要的作用[2-3]。因此,在发挥草原啮齿类生态功能的同时,保证其与人类利益相兼容,这对草原管理部门而言是一项巨大的挑战。国内最开始有关草原啮齿类的研究报道主要集中于其产生的消极负面影响[4],随着对草原啮齿类的认识愈加深刻,现阶段对其在草原生态系统中发挥的生态作用也做了大量研究[1,5-6]。因此,本文综合现有的文献,就草原啮齿类发挥的生态作用(生态功能和关键种)做一总结,同时概述其现阶段所面临的威胁,以期为草原啮齿类管理保护提供参考。

1 草原掘洞啮齿类动物的生态作用

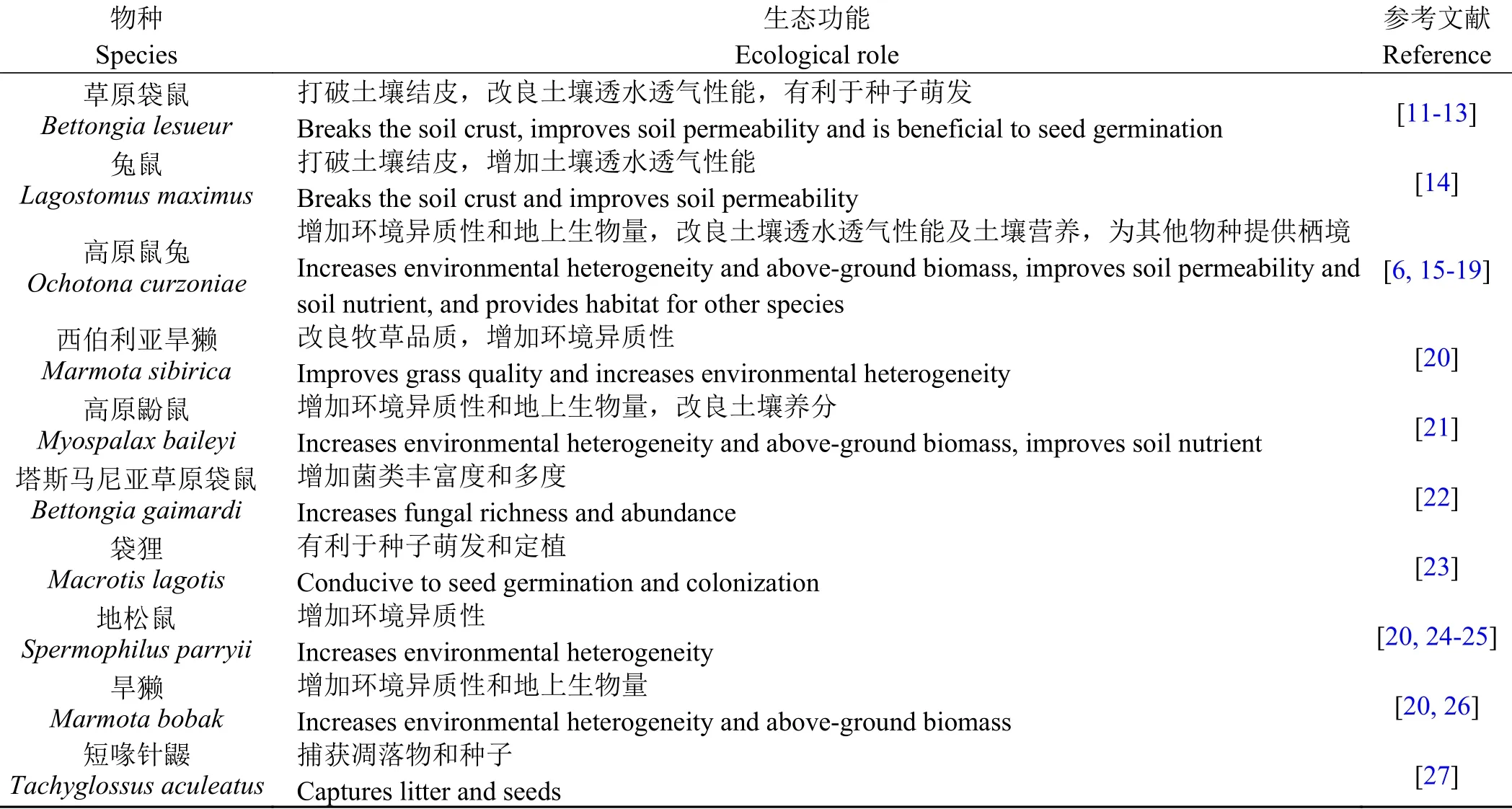

能够引起生物和非生物材料物理状态发生改变,从而直接或间接调节生态系统中其他物种资源有效性的生物被定义为“系统工程师”[7]。生态系统工程师的关键性质是调节了生态系统中能量流动和物质循环,包括方向、路线、数量、时间跨度等,从而改变了生物所利用资源的多度、质量及分布[8]。草原啮齿类的觅食和掘洞行为能够改变栖境中的生物和非生物因子,影响系统结构和功能[9-10]。虽然草原啮齿类的这种活动尺度有限,但却是造就草原景观多元化的主要原因,对草原生态系统健康发展有重要作用(表1、图1)。

表 1 几种常见掘洞啮齿类的生态功能Table 1 Ecological role of several common digging rodents

1.1 改变土壤理化性状

草原啮齿类这种小尺度的干扰能够打破土壤表层、混合土壤、改变土壤结构和性能[28-29]。草原袋鼠(Bettongia lesueur)[11]、兔鼠(Lagostomus maximus)[30]在觅食和掘洞过程中刨出的土壤能和土丘周围沉积的粪尿混合,增加土壤有机质和无机营养元素;高原鼠兔(Ochotona curzoniae)的挖掘活动穿透了高寒草甸坚韧而致密的草根絮结层,改变了这部分的土壤结构和透水透气性能[15](图2)。草原啮齿类的掘土造丘活动能加速水的渗透速率,导致地表径流量减少,从而减少水流失。例如,高原鼠兔活动区域水的渗透率显著高于无鼠兔干扰区域[16]。

图 1 草原掘洞啮齿类的生态作用Figure 1 The ecological role of grassland-digging rodents

图 2 高原鼠兔挖掘的洞口Figure 2 A primary burrow entrance excavated by the plateau pika (Ochotona curzoniae)

1.2 增加牧草生物量、改善牧草品质

草原啮齿类的采食小坑和废弃洞道能有效捕获凋落物和生物碎屑,混合有机质从而加速营养循环,形成富营养斑块,增加牧草生物量,改善牧草品质[24,31-32]。采食和掘洞形成的鼠丘虽然可以覆盖一部分植被,但土丘周围营养富集能显著提高洞道或鼠丘周围的植物生物量,从而一定程度上弥补(超补偿效应)土丘覆盖损失的那部分地上生物量[26]。合理密度草原啮齿类的存在能显著促进植物的氮吸收,从而有效改善牧草品质,与野生动物或家畜形成互惠关系[14];如北美地区的墨西哥土拨鼠(Cynomys mexicanus)采食能够增加牧草品质,吸引北美野牛(Bison bison)和奶牛(Bos taurus)光顾[33]。

1.3 增加生物多样性

草原啮齿类的采食掘洞活动有利于种子定植、种子和微生物的扩散、提高种子萌发率,还能为许多植物和微生物提供生存的环境从而增加生物多样性[12,23,34]。袋狸(Macrotis lagotis)采食形成的小坑中水分含量和温度显著高于其他位置,从而有利于种子的萌发[23]。草原袋鼠活动区域檀香木种子的多度、发芽率较未活动区域高[13]。营地下生活的地下鼠在觅食过程中和建筑洞穴时移出的大量土壤为竞争力弱的一年生优良牧草创造了微生境。例如,地松鼠(Spermophilus parryii)和高原鼢鼠每年可在每公顷的草地上能分别移除20 t和1 t的土壤,从而为许多竞争力弱的禾草和莎草植物提供了生存空间[21,25]。虽然啮齿类掘土活动形成鼠丘类型和面积因种而异,如高原鼠兔[15]栖境中的裸地面积小于0.5 m2,土拨鼠、旱獭和地松鼠[20]活动形成的地上土丘面积在0.5~3 m2,南美兔能形成高达300 700 m2的土丘[35]。但毫无疑问,每一种鼠丘都能增加环境异质性,为植物创造生存的栖境[36],从而增加物种多样性[37]。塔斯马尼亚草原袋鼠(Bettongia gaimardi)活动区域的外生菌根真菌(ectomycorrhizal fungi)的丰富度和多度显著高于无干扰区域[22]。旗尾袋鼠(Dipodomys spectabilis)活动区域的土壤微生物丰富度显著高于未活动区域[38]。大沙鼠(Rhombomys opimus)活动区域土壤微生物(细菌、放线菌、真菌)数量均显著高于对照区,其中真菌数量~约为对照区的5倍[39];鼠类活动能显著增加若尔盖草原土壤表层微生物活动数量[40]。

1.4 为其他动物提供生存栖境

草原掘洞啮齿类的洞道不仅能为许多动物提供栖息场所和庇护所,还能为许多小型动物,如蚂蚱,蜥蜴和地栖节肢动物提供适宜生存的生境。例如,草原上的猫头鹰(Athene cunicularia),蓝白燕(Notiochelidon cyanoleuca),黄鼠(Abrocoma bennettii)等将草原啮齿类废弃的洞穴做为栖息的场所[17]。另外,很多豹科(Acinonychinae)、猫科(Felidae)和犬科(Canidae)动物也将草原掘洞啮齿类的洞穴侵占并将其做为栖息的场所[41-42]。高原鼠兔的洞穴为许多动物如褐背拟地鸦(Pseudopodoces humilis)、花背瞻餘 (Bufo raddei)、密点麻晰(Eremias multiocellata)、青海沙蜥(Phrynocephalus vlangalii)等[43]。除此而外,土丘能为许多动物提供适宜生存的生境,主要有以下两方面:从大尺度而言,草原啮齿类能吸引许多偏爱开阔生境(开阔生境能显著增加动物发现天敌或猎物的几率)的动物[43],如长嘴鹬(Numenius americanus)和猫头鹰[44];从小尺度而言,土丘阴面能为不喜阳光直射的无耳蜥蜴(Holbrookia maculata)提供乘凉的场所[2];Read等[45]发现洞穴的存在能有效增加蜥蜴的数量,使其多度增加2~3倍。

1.5 对草原生态系统可持续发展具有重要作用

草原掘洞啮齿类的存在对于保持草原生态系统健康发展扮演着重要角色[18]。北美和澳大利亚半干旱区域灌丛入侵导致草地退化很大程度上就是由于南美兔和土拨鼠的种群密度急剧下降导致的[10];囊鼠(Thomomys bottae)可以防止杨树侵入到高山草甸[46];适宜密度高原鼠兔和高原鼢鼠的活动能显著改善土壤营养成分,增加地上生物量和物种多样性,对草原生态系统的健康可持续发展有着重要作用[6]。

现阶段,很多研究表明,草原啮齿类对草原是否有害主要取决于其种群密度[47-48]。种群密度在危害阈值之下时,草原啮齿类不会对草原造成危害,反而对于维持草原生态系统的健康具有重要作用[49];然而,当种群密度过大,超过危害阈值,则会对草原植被和土壤造成危害[47-48],危害严重甚至会导致黑土滩的形成[50]。另外,草原啮齿类的相对重要作用因物种、时间和空间序列而变[19]。草原啮齿类在草地上呈斑块状(岛状)分布,从小尺度而言,啮齿类种群密度极大[43];然而,从大尺度的生态系统而言种群密度可能并不大[51]。因此,考虑草原啮齿类的生态功能并不能局限于小尺度,必须从大尺度的生态系统出发[2]。

2 关键种

关键种是对于维持群落或者生态系统的物种组成、生态系统功能和生物多样性等方面的作用功能起着直接或间接的调控作用的物种,生态系统中具有特殊作用的这类物种称为生态系统中的“关键种”。它们可能是生态系统中的普通种,可能是稀有种,也可能是群落中的优势种或建群种,也可能是伴生种,但它们的丢失和消除将导致系统中大量物种的丢失,甚至引起整个生态系统的紊乱乃至崩溃[52]。关键种有两个特征:关键种的微小变化将导致群落或生态系统过程较大的变化;关键种在生态系统中有比它结构比例更大的功能比例。关键种与环境之间决定性关系是营养型相互作用,包括营养级联中具有重要作用的所有物种。对于草原啮齿类而言,它们是草原食肉动物的主要食物资源,因而是草原生态系统的关键种。如Ceballos等[53]发现食肉哺乳动物和猛禽类的多度在草原啮齿类聚集的区域显著高于其他区域;相比无冈尼森草原犬鼠的区域,在重新引进冈尼森草原犬鼠的区域美洲獾(Taxidea taxus)和穴居猫头鹰(Athene cunicularia)明显较多[54];高原鼠兔活动区域的食肉动物多度显著高于毒杀过高原鼠兔的区域[55];达乌尔鼠兔(Ochotona dauurica)是欧亚猫头鹰的主要食物来源,比例可高达70%[50];兔鼠(Lagostomus maximus)占南美洲南美狮食物的50%~80%;藏狐(Clupus chanco) 50% 和棕熊(Ursus arctos) 78% 的食物为高原鼠兔[50];另外,值得注意的是,很多草原啮齿类无冬眠的生活习性使其在食物资源匮乏的冬季成为许多食肉动物的主要食物来源[56]。

3 草原啮齿类动物所面临的威胁

草原啮齿类所处的现状因种而异[2]。例如,西伯利亚土拨鼠(Marmota sibirica)被国际保护组织列为濒危物种;欧洲地松鼠(Spermophilus citellus)被列为“几乎灭绝的物种”;过去相当长一段时间内由于人类的灭杀导致草原土拨鼠、旱獭(Marmota bobak)的种群数量较低,现阶段很多组织和机构采取措施来增加这些物种的种群数量;然而,分布于中国的达乌尔鼠兔、高原鼠兔和高原鼢鼠由于草原不合理利用而导致其种群密度极度增长,被列为 “害鼠”[51],政府每年需投入大量人力、物力和财力控制其种群密度[29,57]。现阶段,草原啮齿类面临着不同程度的威胁,威胁因素主要包括以下几个方面。

3.1 栖息地丧失

草地占陆地面积的41%,是家畜放牧和栽培草地重要的基础资源[58]。过度放牧、沙化和大量开垦导致草地面积锐减,草原啮齿类的栖息地不断缩小进而导致其种群密度急剧下降,甚至有些成为濒危物种[53]。濒危物种主要是由于人类干扰过度使其栖息地不断缩小导致的;而害鼠则相反,主要是因为各种因素导致草地植物群落组成和结构发生相应变化(植被高度、盖度降低、杂类草增多),使草地更适于鼠类栖息,进而致使鼠类种群密度急剧增加(繁殖率和成活率增加),鼠群密度超过草地自我调节恢复的阈值,在各种因素的综合作用下形成鼠类导致草地退化的表象。因而,人为创造濒危物种适宜的栖息环境是濒危物种保护的重要途径;相反,利用系统组分间的互作关系,恶化鼠类的生境适合度,从而将鼠类种群密度控制在危害阈值之下是现阶段鼠害生态防控的重要措施[51]。

3.2 种群灭杀

完全依赖于草原的畜牧业因食物资源与草原啮齿类产生了重大冲突[59]。许多草原啮齿类被认为与家畜竞争食物而被大范围内的灭杀。例如,在过去的一个世纪当中,大范围的毒杀和猎杀导致北美地区的草原土拨鼠种群密度下降了98%[37]。在亚洲、南美和非洲通过毒杀降低啮齿类密度是很常见的方法。但有研究表明当啮齿类栖息地所占面积比例小于30%时,对家畜影响并不显著[50],而同一区域相同条件下的啮齿类被灭杀后反而能显著影响家畜体重,这说明适宜密度草原啮齿类的存在能够增加牧草品质和产量,从而使家畜受益[50]。尽管研究表明灭杀并不有效,不仅会造成其他物种数量的锐减,而且大量残留在土壤中的毒药随地下水和径流进入长江和黄河水系,对水安全构成潜在的隐患,但政府仍花费巨额资金控制草原鼠类寄而希望受益于畜牧业[59]。另外,许多草原掘洞啮齿类皮毛相当珍贵,吸引了大量不法分子的猎杀。1990年蒙古草原的西伯利亚土拨鼠被猎杀2 000万,到2002年仍然少于500万,密度降低了70%[60]。类似的,平原兔、欧洲地松鼠、长尾地松鼠、灰土拨鼠(Marmota baibacina)、喜马拉雅旱獭(Marmota himalayana)和北极地松鼠正面临着相同的处境[2]。

3.3 疾病和外来物种入侵

疾病和外来种入侵对草原啮齿类动物会造成极大威胁。一种由耶尔森菌(亚洲啮齿类携带的病菌)引起的鼠疫被传入非洲和南美洲后,这种外来病原菌对很多啮齿类带来了毁灭性的灾难[61];瘟疫导致大量西伯利亚旱獭死亡,已经成为濒危物种[60]。

3.4 气候变化

气候变化对草原啮齿类的影响正慢慢被人类所认识。很多研究表明气候变化减少草原啮齿类的种群数量,由于瘟疫的发生和流行与否和降雨及温度密切相关[62],而气候的突然变化则会导致瘟疫的爆发[63]。例如,近几十年来北美南部部分地区的干旱已经导致草原土拨鼠种群数量急剧下降[53];如美国东部的黑尾草原土拨鼠的大量死亡就是由于气候突变导致瘟疫频发导致的[2];气候变化会影响北极地区传染病的发生频次,从而导致该地区鼠类种群密度的急剧变化[64];局部地区的极端降雨导致旗尾更格卢鼠(Dipodomys spectabilis)地下深洞里的食物被淹腐烂,导致旗尾更格卢鼠局部灭绝[65];北美中部草原地区降雨减少致使该地区鹿鼠(Peromyscus maniculatus)由于缺乏食物资源引起种群数量急剧下降[66];气候变化会导致芬诺斯坎迪亚地区很多田鼠(Microtusspp.)夏季食物质量降低从而间接导致其种群密度下降[66-67];冬季温暖天气频率的增加致使罗威南部草原地区根田鼠(Microtus oeconomus)在冬季缺少冰雪层的有效保护,间接引起其种群密度急剧下降[68];温度和湿度的变化会显著的影响高寒地区旅鼠的种群数量[69];降雨的减少会直接引起鹿鼠(Peromyscus maniculatus)种群密度的下降[66]。另外,有研究表明北美鼠兔在25.5以上的环境中连续待6个小时就会被热死,因而气温升高有可能是导致北美鼠兔种群密度下降的原因[70]。有研究表明气候变化对草原啮齿类种群扩张具有积极作用。如气候变暖会导致高原鼢鼠适宜栖息地面积的增加[71]。但也有研究得出不同的结论,认为气候变化对草原啮齿类群落具有双重作用[72]。如温度对内蒙古草原啮齿类群落多样性具有积极影响,而降雨却对啮齿类群落多样性具有双重作用[73]。因此,气候变化(温度和降雨)对草原啮齿类群落结构的影响还需进行大量深入研究。

4 小结

草原掘洞啮齿类做为草原生态系统形成与发展中固有的成员之一,必为草原生态系统所需,因此并不能因某一时空状态下啮齿类种群密度的异常增长而加以消灭。这种种群数量的异常变化可能是草原生态系统的自我调节,因而要进行正确客观的评价。如何在充分发挥草原啮齿类生态作用的前提下,对草原啮齿类进行科学合理的管理需要今后进一步的研究和探讨。