头顶放血配合颈椎复位手法治疗颈性高血压疗效观察

李 喆 吕计宝

(1 西安交通大学附属红会医院中医骨科二病区,陕西省西安市 710054,电子邮箱:5603391@163.com; 2 广西国际壮医医院推拿科,南宁市 530001)

随着电子产品渗入我们的生活,低头族越来越多,颈椎病患者及颈性高血压发病率逐年上升[1]。临床研究已证实颈上神经节受刺激可以引起血压升高[2]。颈椎病患者颈椎退变产生无菌性炎症,渗出液刺激颈上神经节可导致血压升高,患者出现颈肩部酸困疼痛及头痛头晕症状,临床上多称为颈性高血压[3]。此类血压升高与颈椎退变相关,故单纯药物治疗的降压效果欠佳。本研究采用头顶放血配合颈椎复位手法治疗颈性高血压获得较好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

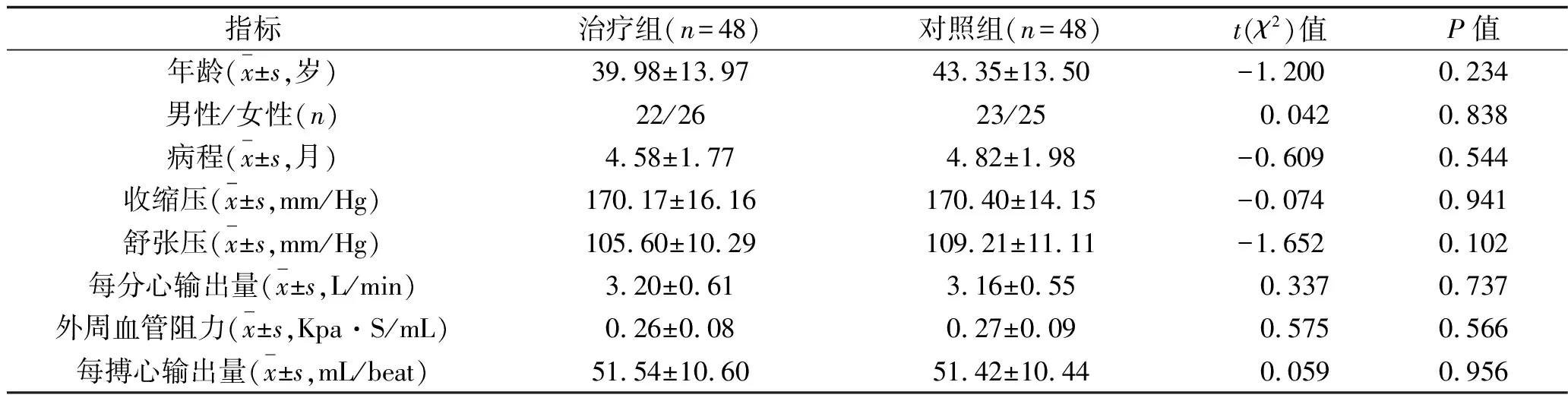

1.1 临床资料 选取2015年6月至2018年11月在西安市红会医院中医骨科门诊就诊的颈型高血压病患者96例。颈椎病诊断依照第2届颈椎病专题座谈会议起草制定的颈椎病诊断标准[4],高血压的诊断依据《中国高血压防治指2010》[5]中高血压的定义:在没有使用降压药物的情况下,经不是同一日3次测量,收缩压大于140 mmHg和(或)舒张压大于90 mmHg。纳入标准:(1)年龄28~65岁,男女均可;(2)自愿加入本研究,明确未使用过降压药物并签订“知情同意书”者。排除标准:继发性高血压者,合并严重的心脑血管疾病者,肝肾功能不全者,患有精神类疾病者。按随机数字表法将患者分为治疗组和对照组,每组48例。两组患者年龄、性别、病程、收缩压、舒张压、每分心输出量、外周血管阻力、每搏心输出量等比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者临床资料比较

1.2 治疗方法 对照组口服硝苯地平缓释片Ⅱ(青岛黄海制药有限责任公司,国药准字:H10910052)20 mg/次,2次/d,疗程4周,口服药物期间每周随访1次。治疗组采用头顶放血配合颈椎复位手法,具体如下。

1.2.1 颈椎旋转复位手法:患者端坐矮凳上,全身放松,头部稍向前倾。术者站于患者身后,一手食指、中指放于颈椎棘突旁双侧,上下触诊,摸索偏歪颈椎棘突,再用拇指、食指、中指对捏的感受颈项两侧紧张肌肉的弹性度,询问患者是否有压痛,检查颈椎活动情况。以棘突向左侧偏为例,术者用右手拇指按压棘突左侧,嘱患者将头向前屈,术者俯身用胸部压住患者头部将其头部固定于该位置。医生左手屈肘,用肘弯托起患者下颌部,前臂夹住患者头面部,以便固定头部,使之保持在一定前屈角度下作旋转牵拉动作,当左转至最大限度时,稍做停顿后使患者头部继续旋转牵拉转动,同时用右手拇指向对侧推棘突,即可听到颈椎被推动发出的响声。棘突向右偏时,操作方法同上,方向相反。每周治疗1次,4 次为1个疗程。

1.2.2 放血疗法:在头顶百会穴至神庭穴,双侧承灵穴至双侧头临泣穴组成的区域,寻找压痛、压硬、高压力点以及软性结节点,即为放血位置。用记号笔标注,然后用碘附消毒放血区域头皮,选择5号一次性注射针头,快速点刺标注位置,深度约2 mm,取消毒纸垫于患者额头,嘱患者稍低头,血压高者可见有血从针孔冒出,使其自然出血,直至瘀血出尽,用干棉签蘸75%酒精消毒针眼。点刺放血时随时与患者沟通,若发生晕针,立即将患者抬到空气流通处或吸氧,让患者平卧位,以增加脑部供血量,指压或针灸人中、合谷穴;口服热开水或热糖水。每周治疗2次,8 次为1个疗程。

1.3 观察指标 (1)24 h平均血压:比较两组患者治疗前与治疗后24 h以内平均收缩压和平均舒张压。所有患者均于早晨佩戴24 h血压监测仪,设上午6:00~22:00为白天,22:00~次日早上 6:00为夜间,白天每30 min测1次血压,夜间每1 h测1次血压。要求患者在测量血压前静坐5 min,测量过程中上臂放松。患者宜行一般日常活动,避免剧烈活动。(2)治疗前与治疗后采用多普勒无创血流动力学监测仪检测肱动脉外周血管阻力。(3)治疗前治疗后行超声心动图检查,比较两组患者每搏心输出量及每分心输出量。

1.4 降压疗效评价 依据《中药新药临床研究指导原则(第一版》[6]评价降压疗效。(1)显著有效:① 舒张压降低至少10 mmHg,并达到正常血压范围;② 舒张压虽未恢复正常但已降低至少20 mmHg。以上两项满足其中一项。(2)有效:① 舒张压降低低于10 mmHg,但已恢复到正常血压范围;② 舒张压降低大于10 mmHg及小于19 mmHg,但未达到正常血压范围;③ 收缩压降低至少30 mmHg 。以上三项满足其中一项。(3)无效:上述标准都未达到者。

1.5 统计学分析 SPSS 23.0 软件进行统计学分析。计量资料以(x±s)表示,方差齐时比较用t检验,方差不齐时用t′检验,计数资料比较用χ2检验,等级资料的比较用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

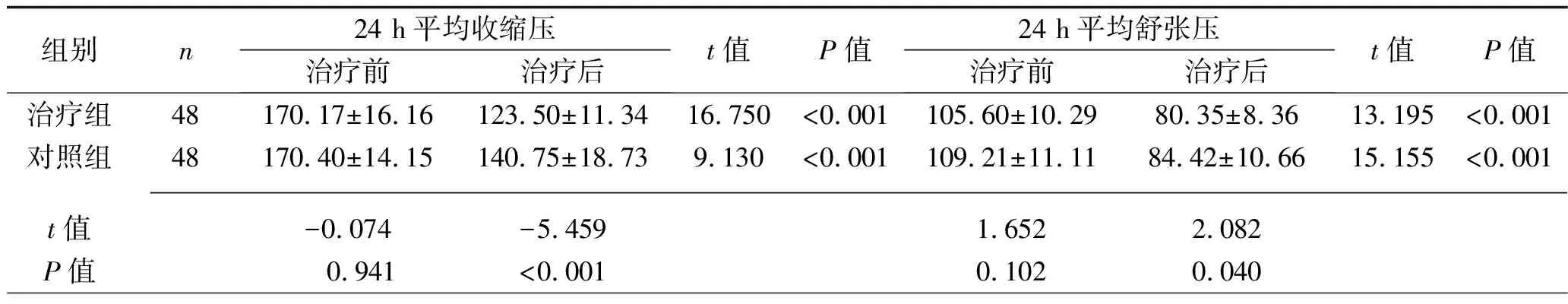

2.1 治疗前后两组24 h血压比较 治疗前两组24 h平均收缩压和24 h平均舒张压比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组24 h平均收缩压、24 h平均舒张压均低于治疗前,且治疗组低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 治疗前后两组24h平均收缩压、24h平均舒张压比较(x±s,mmHg)

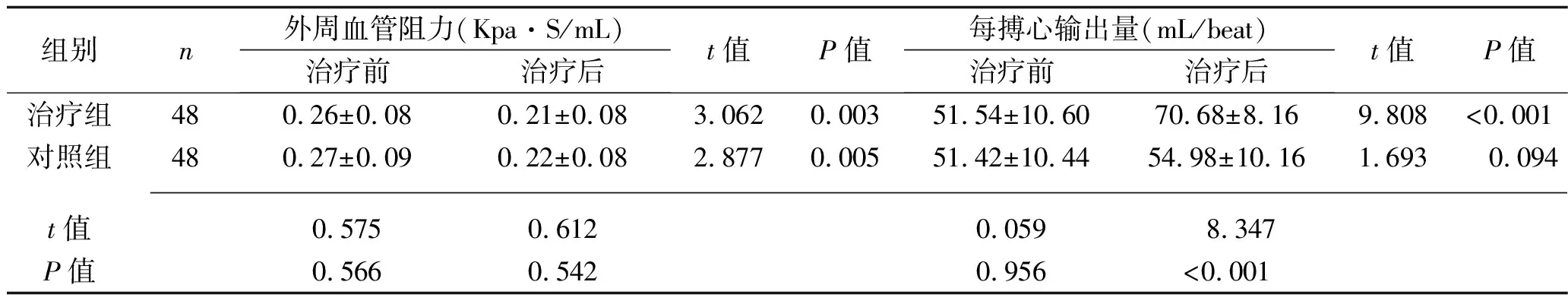

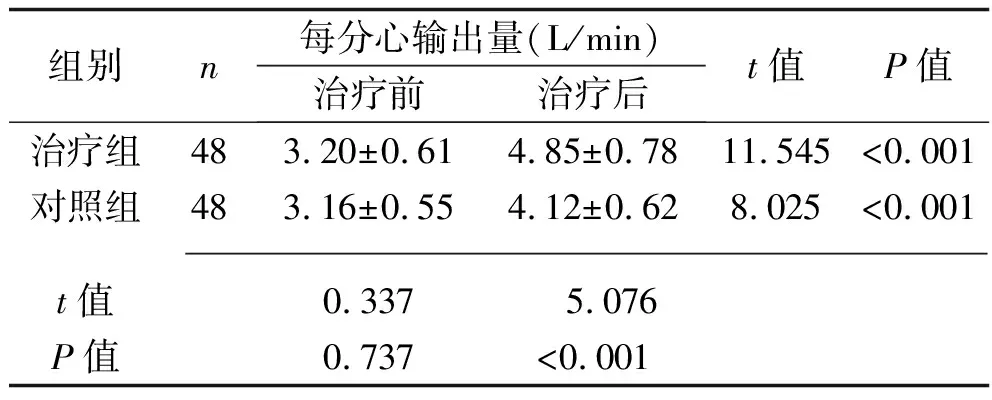

2.2 治疗前后两组外周血管阻力、每搏心输出量及每分心输出量比较 治疗前两组外周血管阻力、每分心输出量及每搏心输出量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组外周血管阻力均低于治疗前,但两组比较差异无统计学意义(P>0.05),两组每分心输出量均高于治疗前,且治疗组高于对照组(P<0.05),治疗组每搏心输出量高于治疗前且高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 治疗前后两组外周血管阻力、每搏心输出量及每分心输出量比较(x±s)

组别n每分心输出量(L/min)治疗前治疗后t值P值治疗组483.20±0.614.85±0.7811.545<0.001对照组483.16±0.554.12±0.628.025<0.001 t值0.337 5.076P值0.737<0.001

2.3 两组患者降压疗效比较 疗程结束时治疗组临床疗效优于对照组(z=-4.938,P<0.001)。见表4。

表4 两组患者降压疗效比较[n(%)]

3 讨 论

近年来颈性高血压患病率不断升高[1],并被越来越多医疗界学者关注。目前颈性高血压没有明确的诊断标准,多数以颈椎病症状及血压升高为诊断要点。颈性高血压的发生机制尚不明确,但颈部交感神经刺激是公认的发病因素之一[2]。长期劳损或外伤等原因使颈椎肌肉、韧带痉挛或松弛,颈椎原来的生物力学平衡被打破,颈椎椎体发生移位,肌肉、韧带、肌肉韧带的钙化灶直接刺激颈动脉交感神经,椎管动脉痉挛,血液供应不足,颅内二氧化碳浓度急剧升高,血管运动中枢受到刺激而兴奋性增强,引起血压升高[7-8]。此外,颈椎错位会引起整个脊柱力学失衡,长时间的颈椎错位也会引起胸椎错位,导致胸闷、心慌等症状。目前颈性高血压的主要治疗手段为针刺、按摩、中草药包外敷和物理因子等经验性治疗,单独或者多种治疗手段配合可以达到缓解颈椎病症状或控制血压升高的目的,但颈性高血压的取穴、运用手法及操作方法可重复性较差,辨证分型、施治方药、治疗效果判定标准也未统一,治疗前后观察指标评价标准不同[9],不具有可比性。

潘之清等[10]观察颈性高血压的致病因素,发现颈椎序列失稳或滑脱移位患者占84%,寰枢关节失紊或半脱位占68%。因此,纠正颈椎错位,恢复其正常的解剖结构是治疗该病的核心,也是目前临床治疗中采用推拿整复手法治疗该病的重要原因。颈椎手法复位是以外力来纠正劳累及外伤引起的颈椎生物力学失衡[11]。颈椎椎体回归原位,刺激颈动脉交感神经的因素被解除,血管痉挛缓解,供血得以改善,血压恢复正常。

颈性高血压属中医学“眩晕”范畴,中医认为年老体弱或者房劳过度导致正气不足,脊柱受到风、寒、湿邪侵袭,寒凝、湿滞痰生、痰瘀互结出现血液运行不畅,脑窍濡养不足,最终引发此病。督脉走行颈部,头顶百会穴三阳五会,故颈椎椎体错位导致督脉气血不通,厥阴经气血不畅,太阳经、少阳经经气循行受阻,所以清气不升,浊气不降,影响气血的正常流注,患者出现头晕、头痛的症状,调整颈椎错位及头顶放血,椎体复位,疏通经脉,达到骨正筋柔,气血流畅,则气血循环有度,血压恢复正常[12]。

本研究结果显示,治疗后两组24 h平均收缩压和24 h平均舒张压均低于治疗前,且治疗组低于对照组(P<0.05);治疗后两组外周血管阻力低于治疗前,但两组差异无统计学意义(P>0.05),每分心输出量高于治疗前,且治疗组高于对照组(P<0.05),治疗组每搏心输出量高于治疗前且高于对照组(P<0.05);治疗组疗效优于对照组(P<0.05);提示颈椎复位手法配合头顶放血可恢复脊柱平衡,疏通经脉,骨正筋柔,脉通气血流畅,血压恢复正常,起到标本兼治的作用,缓解颈性高血压症状临床疗效显著。

然而,本研究仍有不足及改进之处,未将患者进行中医辨证及高血压等级分组,未能从细胞分子水平探索头顶放血配合颈椎复位手法降压机制。

综上所述,颈椎复位手法配合头顶放血疗法可以显著降低颈性高血压患者血压,改善颈部酸困疼痛,疗效确切,值得临床推广。