注气对低压自然循环回路中流动闪蒸的影响

李娜,曹夏昕,程俊

哈尔滨工程大学 核安全与仿真技术国防重点学科实验室,黑龙江 哈尔滨 150001

自然循环是利用冷热源之间高度差及上升段和下降段之间密度差形成的驱动力驱动系统循环,带走加热段热量的一种流动方式。自然循环作为非能动安全系统的基本原理之一[1],在沸水堆[2]、低温供热堆[3]、反应堆非能动安全系统[4−5]及其他工业领域[6−7]研究设计中得到高度重视。在低压自然循环回路较长上升段条件下,热流体从加热段中流出并向上流动的过程中,压力逐渐降低,当流体温度超过当地压力下的饱和温度时,会发生闪蒸现象,这种现象极易造成系统的流动不稳定。而流动不稳定是影响自然循环系统设计与安全运行的重要因素[8−9]。

目前关于流动闪蒸的研究主要集中于流动闪蒸不稳定研究及如何避免自然循环不稳定的发生[10−12]。为了能够抑制流动不稳定,本文在对纯闪蒸研究的基础上,采用注入空气的实验手段以提升自然循环驱动力。为了弄清楚注气对诱发闪蒸的影响,本文拟结合实验现象,分析不同注气量及注气方式对流动闪蒸过程中循环流量变化的影响。

1 实验装置

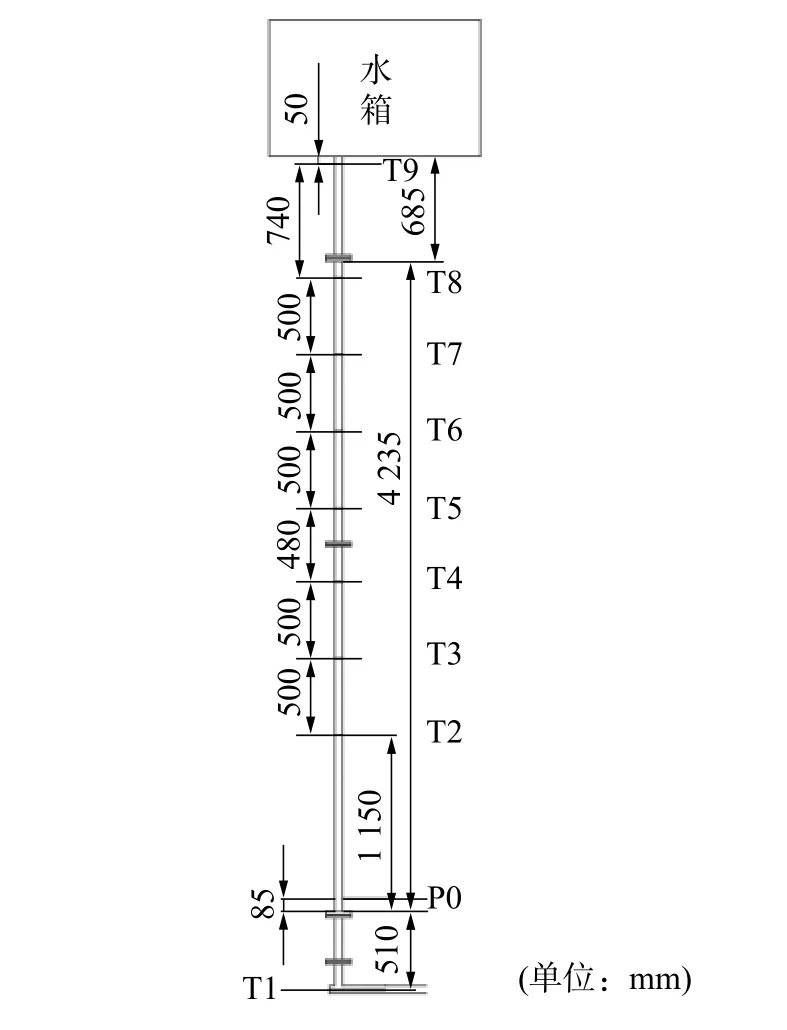

图1所示为实验回路。实验回路主要由加热器、下水平段、注气段、可视化上升段、水箱(含补水系统)、上水平段、下降段组成。电加热器最大加热功率为80 kW。为研究注气对流动闪蒸的影响,上升段下部设置注气装置,由空气压缩机、储气罐、减压阀、气体质量流量计及相关实验管道组成。上升段可视化部分为内径50 mm的透明 PC 管,长 4.235 m。水箱(1 500 mm×600 mm×1 000 mm)与大气相通,通过磁翻板液位计时刻监测水箱液位变化。下降段为内径50 mm不锈钢管道。采用电磁流量计测量自然循环系统循环流量,上下水平段均为内径50 mm不锈钢管道,水箱及不锈钢管道均做保温处理。采用T型铠装热电偶测量上升段内流体的温度,其中T1位于上升段入口,T9位于距离上升段出口50 mm处,T1~T9布置位置如图2所示。

图1 自然循环流动闪蒸实验回路

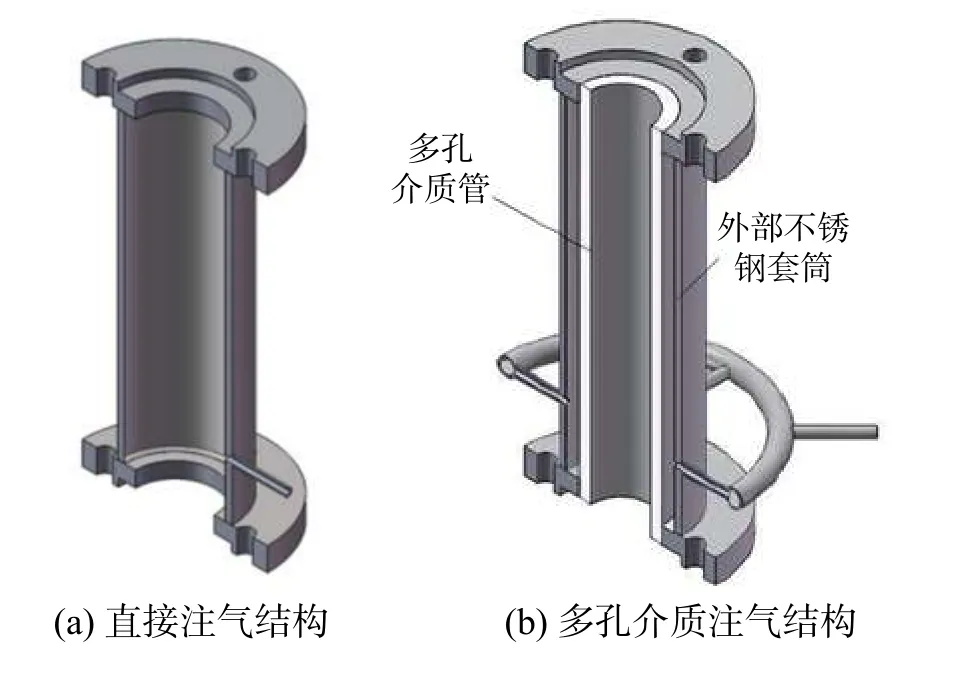

在水箱中不同高度处布置了3个T型热电偶监测水箱温度分层现象,加热器进出口各布置一个温度测点,水箱进出口中心距为1.05 m。实验回路中布置了多个压差测点,以测量上升段、下降段及水平段流动阻力变化。采用NI高速数据采集系统监测并记录全部温度、流量及压力/压差信号。注气分为直接注气和多孔介质注气2种方式,2种结构如图3所示。直接注气条件下,注入的冷空气直接和热水接触进入上升段中;多孔介质注气条件下,冷空气首先充满多孔介质管与外部不锈钢套筒之间的环形气腔,空气通过多孔介质管溢出到热水中。

图2 温度测点布置

图3 注气结构

实验时,回路初始水温为常温。由于加热器设置在水平段,当加热器内水温达到50 ℃时,通过注气系统向上升段内注入空气,使系统形成正向的自然循环,持续1 min之后关闭注气,系统维持单相自然循环。单相自然循环期间,系统各部分水温逐渐上升,当水温上升至上升段内发生闪蒸后,形成两相自然循环,系统各部分水温继续上升,直到水箱内水温、下降段水温以及加热器入口水温恒定保持在当地大气压力下饱和温度,开始进行正式实验。

2 注气促进闪蒸自然循环实验结果

直接注气结构将空气直接注入到热水中,由于注气孔较大,形成较大气泡。多孔介质内部孔隙较密,空气经过多孔介质的弥散作用之后进入到热水中,形成相对较小气泡。

由于结构的不同,直接注气与多孔介质注气可能对自然循环造成不同的影响。因此有必要研究2种不同注气方式对流动闪蒸的影响,从而有利于指导实际应用。实验中保持加热器加热功率为 40 kW,水箱水位 350 mm。

2.1 注气条件下流动闪蒸实验现象

如图4所示为注气量为0.5 kg/h时2种注气方式下实验现象对比。观察到直接注气与多孔介质注气在宏观现象上差别不大,故以下仅分析多孔介质注气实验现象。多孔介质注气条件下流动闪蒸实验现象如图5所示,注气量分别为0、0.05、0.1、0.55、1.5 kg/h,每个工况下从左到右依次为上升段下部、中部、上部实验现象。注气条件下流动闪蒸两相段中气相由空气和蒸汽组成,在闪蒸起始点上游,仅为空气−水两相流动,闪蒸起始点下游为空气−蒸汽−水气液两相流动,两段中含气量及流型有明显的不同。

图4 注气现象

图 5 不同注气量下上升段实验现象

如图 5(a)所示,注气量=0 kg/h 时,由于多孔介质内部存有少量空气,随机进入到上升段中,空气含量极少,管道中仅出现少量极小气泡。在T3和T4热电偶位置均出现局部闪蒸现象,但是T3处的局部闪蒸量很少,汽泡体积形状相对稳定,几乎没有出现撕裂现象。并且在T3到T4热电偶之间气泡体积没有增大,说明在该段中没有达到闪蒸发生的条件。T4热电偶处发生局部闪蒸现象并且有明显的气泡撕裂过程。T4下游含气量明显增大,一方面由于空气气泡作为汽化核心点促进闪蒸的发生;另一方面热电偶作为插入物诱发局部闪蒸也会导致下游含气量的增加,整体流型为泡状流。

注气量为0.05 kg/h时,在上升段中,上游呈现出大气泡与密集小气泡间隔出现的现象。大气泡形状不规则,整体呈现泡状流。气泡随液体向上流动,过热液体在气液界面发生相变,气泡体积明显变大,同时观察到气泡尾部携带大量细小气泡,继续向上流动流型发展为近似弹状流,如图5(b)所示。此时的弹状流并未形成显著Taylor气泡,气液界面极不规则,液相中弥散密集小气泡,液相为连续相,气相为非连续相,但已经具备了弹状流的明显特征,气弹直径接近管径,大气弹与液弹交替式间歇出现。

注气量为0.1 kg/h时,气弹长度明显增加,大气弹和液弹间隔出现,形成典型的弹状流流型,如图 5(c)所示。

注气量为0.55 kg/h时,闪蒸起始点上游已经出现弹状流流型,每个气弹尾部携带有大量小气泡。这些小的空气气泡又作为汽化核心源,促进了汽体的产生,使得闪蒸起始点下游混合气体含量迅速增加,所呈现出来的气弹长度显著增大,如图 5(d)所示。

当注气量增加到1.5 kg/h时,由于注气量的增加,发生闪蒸后,含气量继续增大,气弹区域长度变得更长,逐渐向环状流转变,如图5(e)所示。

2.2 注气对自然循环流动闪蒸的影响

自然循环驱动力小,阻力与驱动力的量级相当。在系统几何结构不变的条件下,密度差为影响驱动力的主要因素。当上升段内出现闪蒸现象时,上升段内混合流体密度降低,下降段和上升段内流体之间的密度差增大,系统内驱动力增强,系统循环流量增大。在定功率加热条件下,下降段温度不变,导致加热器出口温度降低,上升段流体温度下降,闪蒸段缩短或消失;相应地,冷热段流体密度差减小,系统驱动力降低,循环流量下降,形成流动不稳定现象。而在上升段下部注入空气有助于提高系统驱动力,抑制流动不稳定性,同时提升循环流量。

在临床实践过程中,和带教老师探讨个案及开题设计,观察特殊病情,为个案书写及开题报告积累素材。部分学员通过个案及课题设计的伦理教学,加上临床实际操作,结合以往的临床经验,已经形成初步的科研构思,可按照开题报告模板撰写初稿,并将初稿交给带教老师进行批改、修正、指导,评价课题可行性及创新性。

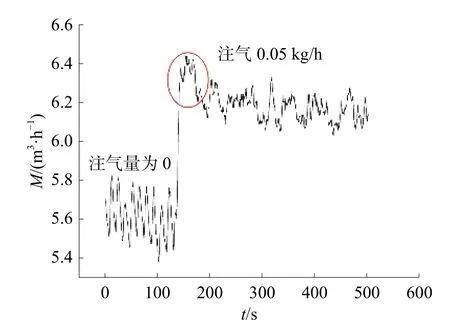

图6所示为直接注气条件下注气量为0时系统循环流量(M)图,呈现流动不稳定状态,流量振荡周期约为 9.747 s,振幅约为 0.27 m3/h,有明显的规律性。

图6 直接注气条件注气量为0时循环流量

注入空气后,循环流量及系统稳定性明显增强。在注气的瞬间,流量急剧上升,后缓慢下降至相对稳定状态,出现流量上冲现象,如图7所示。

图7 直接注气前后流量变化趋势

图8为注气前后注气量(M′)变化趋势图。注气量急剧上升之后并没有缓慢下降的过程,可知流量的上冲不是由上升段空气含量变化所造成的。

图8 直接注气前后注气量变化趋势

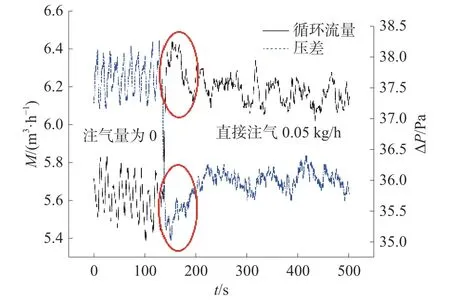

图9显示在流量发生上冲的同时,上升段压差(ΔP)发生下冲现象,注气的瞬间,注气段下游压力随之降低,由于此时上升段温度仍然较高,闪蒸起始点迅速向下发展,闪蒸段变长,流量极速上升,导致加热器出口温度降低,相同注气量下闪蒸起始点向上移动,闪蒸段变短,流量随之降低,因此出现流量上冲现象的原因是上升段蒸汽含量出现峰值。

图9 直接注气前后压差信号变化趋势

2.3 不同注气方式对流动闪蒸影响的对比

多孔介质注气条件下,其流量变化趋势与直接注气相同,但是对循环流量的增加幅度不同。如图10所示,在相同注气流量范围内,注气方式不同使得循环流量的变化趋势基本是一致的。在相同功率下,注入空气使回路循环流量明显增加,上升段入口温度(T1)明显下降。不同注气量会导致不同的流型,由2.1节实验现象及其分析可知,随注气量的增加,弹状流中气弹长度逐渐变长,液弹长度逐渐变短,在注气量为1.5 kg/h时,T5上部几乎为环状流,阻力增加较快,所以流量上升趋势逐渐变缓。

图10 2种注气方式下循环流量和上升段入口温度T1变化趋势

图11为2种注气方式下循环流量的对比,可以看出,相同注气量下,直接注气比多孔介质注气对循环流量的增加更明显,二者相差5%~10%。由于2种方式下注气孔均在注气段的下部,直接注气情况下,两相段为从注气孔开始一直到水箱底部;而在多孔介质情况下,理想的注气状态是整段多孔介质区域均为两相段。但是由于注气段下部压力高于注气段上部压力,空气会优先从注气段上部溢出,下部注气段就是无效注气段,因此上升段中两相段比直接注气情况下要短,导致直接注气方式对自然循环流量的提升效果更明显。

图11 2种注气方式下循环流量及相对增幅对比

图12为2种注气情况下上升段温度变化趋势。2种注气方式下温度变化趋势一样,当注气量为0时,流体在向上运动的过程中,压力降低。当流体温度达到并超过当地压力下的饱和温度时,流体处于过热状态,在外界扰动等其他诱因的作用下过热液体会释放潜热,发生汽化,流体温度降低,并接近当地压力下的饱和温度。因此轴向温度突然下降的地点即为闪蒸起始点。闪蒸起始点上游温度保持恒定,闪蒸起始点处流体温度骤降;闪蒸起始点下游,温度近似呈现线性下降趋势。注气情况下,随着注气量的增加,循环流量增加,导致上升段入口温度随之降低,同时整个上升段温度下降;并且注气量越大,流量越大,温度下降越明显。定功率条件下,温度下降导致闪蒸起始点向上移动,闪蒸段长度变短。

图12 2 种注气方式下上升段温度变化趋势

从上述实验结果来看,注气可以有效提升自然循环驱动力,提升自然循环流量,抑制闪蒸诱发的流动不稳定现象。但不利的因素是注气量过大会抑制闪蒸的发生。因此,在后续的研究中将进一步研究最佳注气范围与加热功率之间的关系,优化注气区间,为工程应用提供参考。

3 结论

本文以空气和水为介质实验研究注气对低压自然循环流动闪蒸过程的影响,得出以下结论:

1)不同注气量条件下,上升段流型演变差别比较明显。注气量较低时,流型为泡状流;随注气量增加,流型从泡状流发展至弹状流进而发展到近似环状流。注气量越大,气弹长度越长,液弹长度越短,液弹中弥散密集小气泡。

2)注气有助于提高系统循环流量,减小系统不稳定性。注气瞬间由于上升段中蒸汽含量突然增加导致出现流量上冲现象,即出现流量达到峰值之后缓慢下降的过程。

3)在直接注气和多孔介质注气2种不同注气方式下,随注气量的增加,循环流量均明显增加,而上升段入口温度明显下降。在低注气量下,注气量的增加会导致流量急剧上升;但是在较高注气量下,气弹长度很长,液弹长度减小,近似环状流,阻力增加,流量上升变缓。

4)相同功率及注气量下,直接注气方式对系统流量的增加更明显,二者相差5%~10%。

5)注气量为0时,闪蒸起始点上游温度恒定,闪蒸起始点处温度骤降,闪蒸起始点下游温度近似线性下降;注气情况下,循环流量增加,导致上升段入口温度随之降低,同时整个上升段温度一直下降,并且注气量越大,温度下降越明显。