基于学科建设视角下大学生创新创业教育模式优化探析

——以安徽理工大学地球与环境学院“三位一体”创新创业教育模型建构为例

金 德,邵 飞,范廷玉

(安徽理工大学 地球与环境学院,安徽 淮南 232001)

十九大报告指出要坚定实施创新驱动发展战略,让创新成为引领经济发展的主要动力。习近平强调“人才是创新的根基,创新驱动实质上是人才驱动”。高等学校作为培养创新人才的排头兵,在建设创新型国家中担当着改革发展的人才库、科学技术的创新源的重要职责。目前,各高校围绕大学生创新能力培养,多种大学生创新能力培养体系、培养模式、培养环节应运而生,如四维立体创新模式[1]、本科生导师制培养模式[2-3]、科普教育模式[4]等多种培养教育模式,但是各个学校具体情况不同, 不能套用某种培养模式,探索基于各自学科、专业特点、学生情况的培养模式是各学校进行大学生创新能力培养的必由之路,而在高等学校的发展中,学科建设是专业发展、本科教学、科学研究的领头羊,也是评价学校办学水平的重要指标之一。基于学科建设导向,结合不同学科特色,培养具有鲜明特色的创新人才、为国家科技、事业发展贡献创新型科技人才是进行大学创新创业能力培养的最终目标和根本任务。

一、 目前大学生创新创业能力培养中存在的主要问题

(一)培养理念以学科竞赛为依托,缺乏学科引导

目前创新创业能力培养主要依托学科竞赛和各自独立的创新创业项目,从“挑战杯”“互联网+”“双百双创”等各类学科竞赛到大学生创新创业项目,虽然有相当一部分同学通过参加竞赛获得了创新创业能力的培养,但是由于赛事本身具有很强的选拔性,因此,能够参与到这些赛事的学生覆盖面窄。以2016年国家级大学生创新创业训练计划为例,学生参与比例不到0.1%(如图1所示);其次,从管理人员到教师和学生,基本上都是各类赛事和创新创业项目任务下达了之后才开始准备,总是处于被动状态,无法从学科发展的角度去确定参赛内容和项目研究内容;再者,以参加赛事和完成项目为目的的学生创新创业能力培养依旧分散在各个点上,缺乏连贯性,不能形成系统的培养体系,这样也出现了创新创业能力培养不能与本学科建设发展相结合,体现不了学校和学院的特色和优势的问题。

图1 2016年我国大学生创新创业训练参与度

(二)培养机制以科层为主,缺乏系统整合

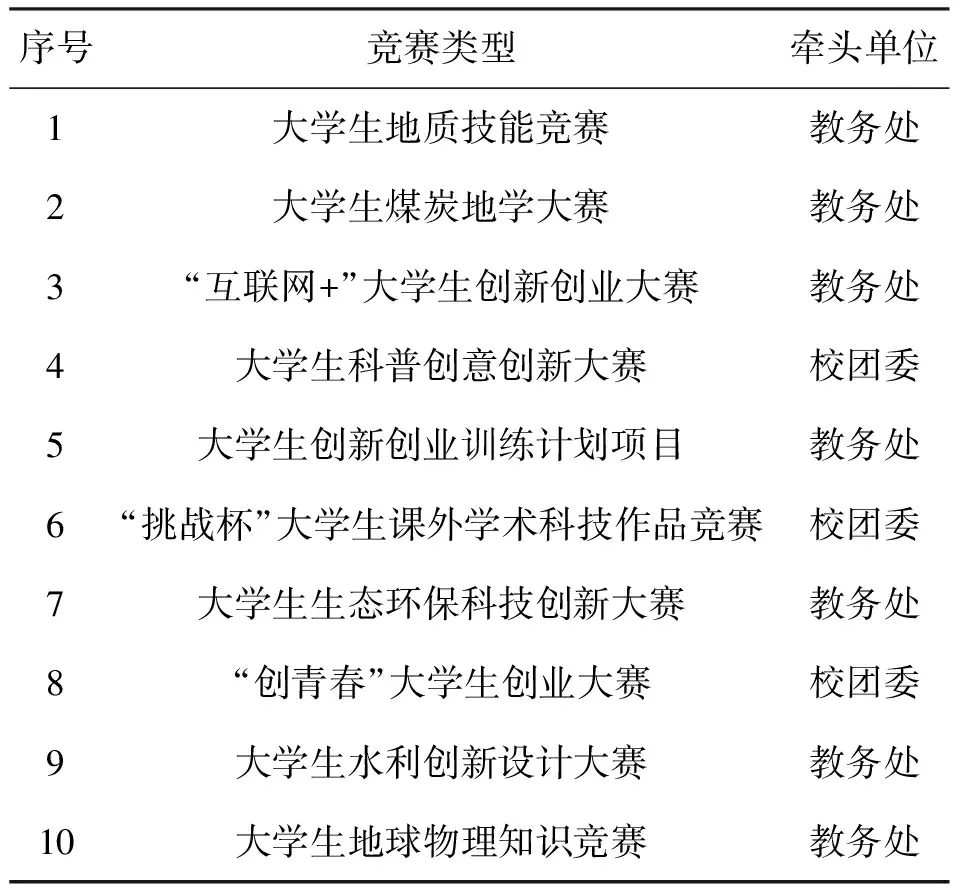

目前各类创新创业竞赛主要由团学部门负责,由辅导员组织,直接面向学生进行组队、培训、报名、参赛等,而创新创业项目则是归到质量工程这一类中,由教务处来统一管理,二者培养机制均以科层为主,且存在多头管理的弊端,以安徽理工大学部分创新创业竞赛为例(如表1所示):

表1 安徽理工大学学生创新创业项目牵头部门一览表

由于学科竞赛专业性强,辅导员并不能对学生进行专业方面的有效指导,必须由专业教师进行竞赛的作品准备,参加竞赛的学生以大二、大三的同学为主,有很多还未接触到专业核心课程,专业教师和学生之间不了解,而团委负责的创新创业竞赛和教务处负责的创新创业项目管理模式不同,过程控制也不同,也造成了培养过程中可能出现的时间表冲突、培养目标不同等矛盾和不足。

另外,竞赛的不连续性使得指导教师在指导完一个赛事之后,可能不再指导学生,或者在下个赛事时又更换一批学生,导致指导教师队伍不稳定,与学生的磨合度不够,直接影响到创新创业能力培养的效果。无论从培养者、培养模式、指导教师队伍建设都缺乏系统整合。

(三)培养手段碎片化,缺乏精准权变和系统性

进行大学生创新创业能力培养的重要手段是进行创新创业课程培训和实践能力培训,而在目前依托赛事和创新创业项目进行的创新创业能力培训中,教师和学生都是被动地依据赛事和项目要求进行碎片化的知识教授与学习,没有完整的课程体系,更缺乏工程实践的锻炼,学生抱有很高的参加比赛和做项目的热情,但是在具体实践过程中,由于本科大二 、大三的学生并没有系统的学习专业课程,导致专业知识缺乏,作品中的专业技术含金量低,需要指导教师花费大量的精力和时间去培训专业知识,另外,学生的基本技能比如绘图、office办公软件等使用不熟练,科技论文写作水平不够,缺乏严谨的科学态度,对学术不端不了解,导致了在准备作品、完成项目的过程中面临诸多困难,很多学生因此半途而废或提交的作品质量不佳;指导教师由于平时工作繁忙,很难抽出时间去系统指导,导致很多比赛小组的准备工作虎头蛇尾,难以成形。因此,建设一套完整的在学科建设指导下的培训课程体系和实践能力培训系统是连续、有效地提高大学生创新创业能力的关键。

二、学科建设与大学生创新创业能力内在契合性

(一)目标契合

学科建设是大学各项建设的核心,也是提高大学教学、科研及社会服务能力和水平的重要基础[5-6], 也决定了一所大学的办学水平,大学的人才培养、科学研究、科技产业开发均需围绕学科进行,大学生创新创业能力培养也不例外,从根本上来说,大学生创新创业能力培养是为培养特色人才服务,独具特色才有市场竞争力,具有什么特色,怎样体现特色,都是需要依托学科建设来实现。

(二)资源契合

进行创新创业能力培养所依托的各类资源,包括师资队伍、课程体系、实践基地、实验室、仪器与设备等都属于学科资源,如何妥善运用好各类资源,实现资源价值最大化,使其充分服务于创新人才培养,这也是学科建设的主要目标之一, 也是学科存在的根本意义;对应的创新创业能力培养过程中,学生参加学科竞赛和创新创业项目以及由此获得的成果,也反过来成为学科建设中人才培养的一类重要资源和有力支撑。

(三)手段契合

创新创业课程培训、实践能力培养等都是能够系统、快速提高学生创新创业能力的有效手段,而衡量学科发展水平的指标体系中,人才培养、教学质量、学术训练、实践基地建设等重要指标的达成,重要的手段也是进行课程培训和实践能力培训,虽然在课程体系和实践能力培训的具体内容存在不同,但是创新创业能力培养依然是隶属于学科建设,为学科建设服务,手段契合。

三、安徽理工大学地球与环境学院“三位一体”创新创业教育模式的构建与实践

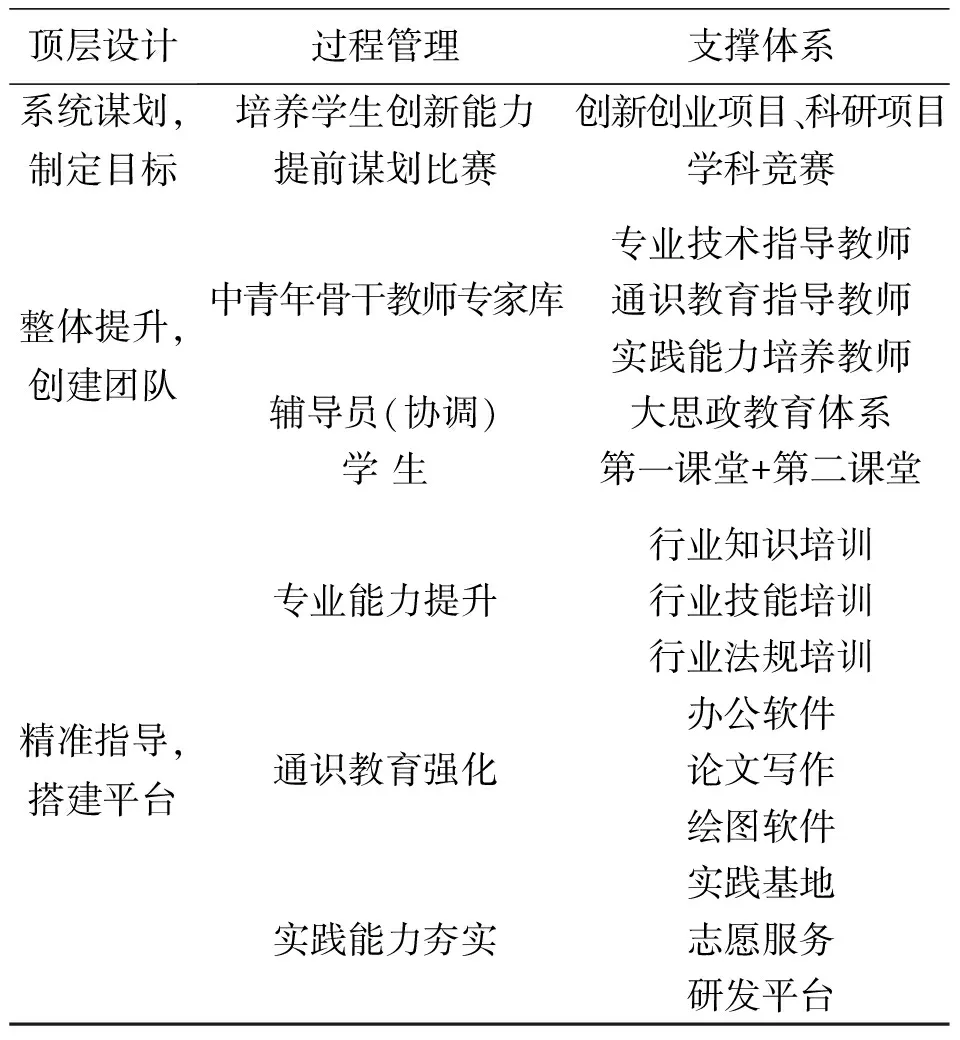

地球与环境学院是安徽理工大学最早设立的院部之一,经过70年的建设发展,学院现已成为教学质量高、科研实力强、办学特色鲜明,并逐渐成为国内同类高校中综合实力较强,办学声誉良好的院部之一。近年来,学院以提高学生通识知识、专业能力和创新创业实践能力为主体,不断加强学科建设,推进教学、科研、实践紧密结合,全过程深化创新创业教育改革,构建了以本科、硕士、博士三个不同层次的创新创业主体,形成了矿山水文地质与工程地质、能源资源评价与煤系矿产开发等八个学科发展方向,建立了涵盖专业技术指导教师、通识教育指导教师和实践能力培养教师的专家库的“三位一体”创新创业教育模式(见表2),全方位全学科整合师生创新创业资源,推进学院创新创业教育大融合,在深化创新创业教育改革等方面做出了大胆尝试,取得了显著效果。

表2 大学生创新创业教育模式

(一)系统谋划,结合学科发展方向制定大学生创新创业能力培养目标

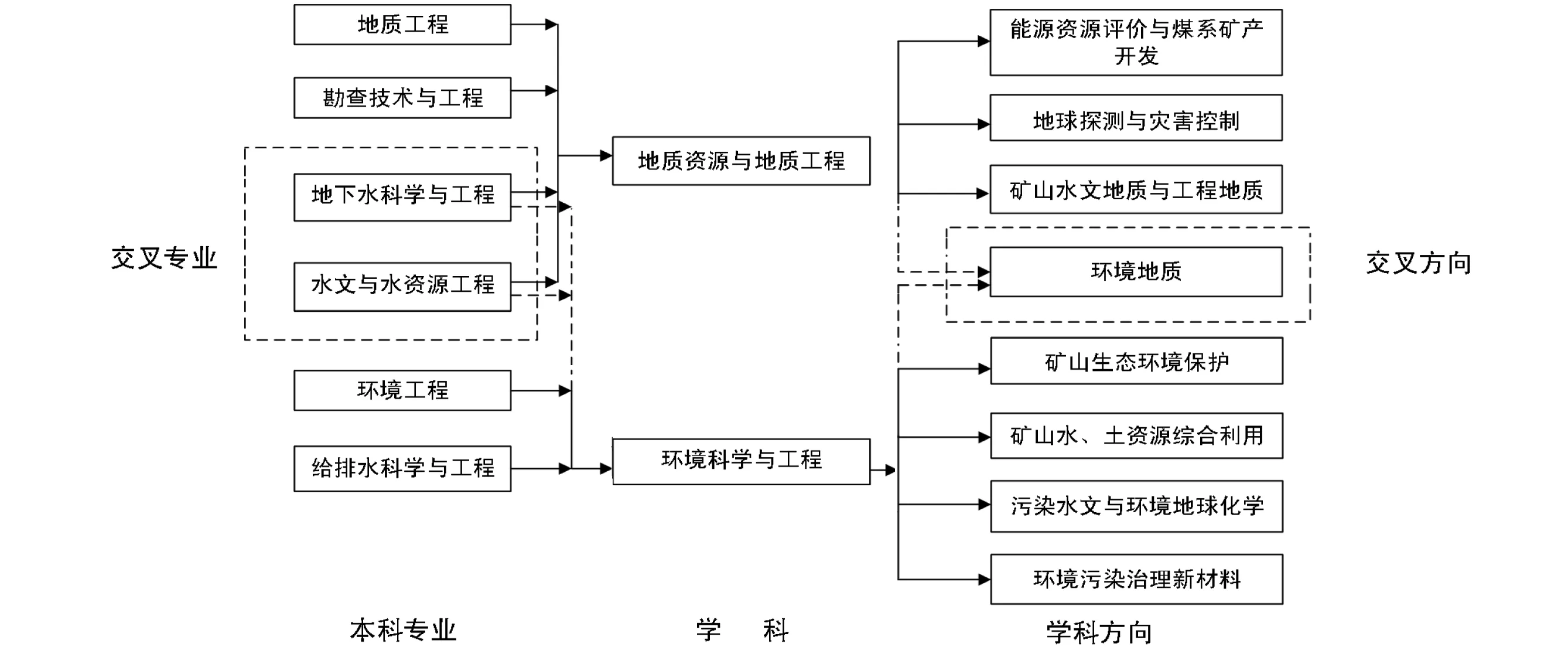

首先,对于大学生创新创业能力的培养,应该在学科建设的平台下,设定学生创新创业能力培养的目标和内容,围绕学科发展方向,将创新创业能力培养融入到教学和科研中去。地球与环境学院长期围绕煤矿开发过程中的地质和环境问题,基于地质资源与地质工程、环境科学与工程一级学科博士学位授权点的学科平台,面向本科生、硕士研究生、博士研究生三个不同层次,形成了矿山水文地质与工程地质、能源资源评价与煤系矿产开发、地球探测与灾害控制、环境地质、矿山生态环境保护、矿山水土资源综合利用、污染水文与环境地球化学、环境污染治理新材料等八个学科发展方向(见图2),大学生创新创业能力培养也应该围绕这些学科发展方向进行,从学科竞赛到创新创业项目实施,形成鲜明特色,这样才能在高手云集的赛场上脱颖而出。其次,转变思想,由被动参赛转变为主动谋划、提前谋划,每年根据学科的年度发展目标设定大学生创新创业赛事和项目的主题,尽早准备参赛作品和研究内容,对于学科发展也是必要的补充。

图2 学院学科方向与本科专业

(二)整体提升,结合学科队伍建设创建大学生创新创业指导专家团队

师资队伍建设是学科建设的重要任务,同样也是大学生创新创业能力培养的重要保证。建立一支稳定的指导教师专家团队,是学科建设引导下大学生创新创业能力培养的重要建设内容。动员并聘请一批专业技术业务强、有奉献精神的中青年骨干教师作为大学生创新创业能力培养专家库,直接面向学生,实行指导教师和学生双向选择,辅导员从中协调。专家库的成员类型包括专业技术指导教师、通识教育指导教师和实践能力培养教师三大类,以满足大学生创新创业能力培养中对专业知识、通识技能和实践能力的需求。制订专家库中指导教师的遴选标准,并明确职责、权利和义务。地球与环境学院围绕学生专业核心技能,以中国“互联网+”“挑战杯”“创青春”等赛事为重点,构建“国家—学校—学院”三级训练体系,确保创新创业教育四年不断线,支持学生早进实验室、早进课题、早进团队。近三年,学院参加学科竞赛有2 720余人次,参加人员占在校生总人数比例高达54%,学院专家库中的指导教师指导学生获批国家级大学生创新训练计划项目30余项、省级大学生创新训练计划项目60余项,远远高于全校平均水平,真正扩大了创新创业教育覆盖面和受益面。

(三)精准指导,结合学科平台搭建创新平台提升大学生创新创业综合能力

1.专业能力提升。针对大学生创新创业专业知识缺乏的问题,由专家库中不同学科方向的指导教师结合其专业技术特长开设专业知识培训专题,面向大部分学生进行定期的专业技术知识培训,这种技术知识培训有别于专业课程,需根据行业需求、社会需求等设定独立的、适用于工程实践的专业技术专题,将理论与实践紧密结合,比如在环境学科开设环保法律法规培训、标准体系培训、监测技能培训等,在地质学科开设野外地质调查技能培训、工程地质现场勘查培训等,这些专业技能培训与行业、社会紧密结合,学生通过培训可以快速掌握相关行业的基本技能,无论是参加创新创业竞赛还是完成项目都可以让学生尽快的达到专业化的水平要求。

2.通识教育强化。针对大学生普遍存在的缺乏通识的办公软件、绘图软件、文档处理、文献检索、科技论文写作等基本技能的问题,专家库中的通识教育指导教师将进行定期的通识教育培训,提高学生处理文档、绘图、写作、查找文献等基本技能,这些课程包括:office 软件中word的排版培训、excel的处理数据、绘制数据图形、编辑公式培训、powerpoint的制作技能培训、常用的文献检索与管理软件培训、科技论文写作培训等,涵盖了大学生及研究生进行科学研究和撰写文本的必备技能,有助于提高学生的综合素质,也是学科建设的必要补充。

3.实践能力夯实。以学科建设中实践能力培养为目标,依托学科建设中实践基地、实验室等平台,由实践指导教师制订创新创业实践能力培养方案,如水环境的水、土、大气等的野外采样实践,地质的野外物探实践等,通过实践能力培训,可以系统培养学生动手能力,促进理论与实践的融合,从而夯实创新创业必备的工程实践基础。

近三年,地球与环境学院学生在全国大学生水利创新设计大赛、全国大学生环境生态科技创新大赛、全国大学生市场调查与分析大赛等竞赛中获得特等奖2项、一等奖2项、二等奖3项、三等奖4项,在各级各类创新创业比赛中累计获得省级以上奖项180余项,获奖高达900多人次,展现了学生扎实的基本技能和较强的综合素质,也反映了学生突出的实践能力和学院创新创业教育的有效成果。

四、 结论

高校是培养创新创业人才的摇篮,学科建设是高校发展的龙头,培养创新创业型人才是学科建设的重要内容之一,二者目标、资源、手段高度契合,只有在学科建设的大局下,围绕学科发展方向,设定大学生创新创业能力培养目标,创建一支全面、稳定、专业的指导教师团队,建立与学科建设目标一致的专业技术、通识教育和实践能力培训课程体系,通过精心谋划、充分准备,才能将创新创业贯穿人才培养全过程,培养出具有始终保持探索真知的坚定意志、创新创业的高昂激情,在实现中华民族伟大复兴“中国梦”的实践中彰显自己人生价值的时代新人。