基于PSR模型的国家公园综合灾害风险评估指标体系构建

王国萍,闵庆文,丁陆彬,何思源,*,李禾尧,焦雯珺

1 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101 2 中国科学院大学,北京 100049

国家公园(National Park,NP)是指为保护具有区域乃至全球独特性和代表性的生态系统的原真性和完整性,由国家在陆地或海域划定并管理的面积较大的地理区域;以发挥多种生态系统服务功能,满足全民休闲、游憩、科学研究、教育等物质和精神诉求为管理目标的保护地类型[1]。针对国际标准与我国国情,《建立国家公园体制建设总体方案》指出,“国家公园的首要功能是重要自然生态系统的原真性、完整性保护,同时兼具科研、教育、游憩等综合功能”,要坚持生态保护第一、国家代表性、全民公益性三大理念[2]。由此决定了国家公园管理目标为保护生态并为多元的利益相关方提供包括生态系统服务在内的多功能服务,因此,对于可能影响生态保护与生态服务的自然与人为灾害风险的识别和管理,对于国家公园管理目标的实现有着重要的意义,同时也是目前国家公园建设与管理中的实际需求,如《三江源国家公园管理条例》第四十一条中就明确规定国家公园管理机构要做好灾害管理工作,提高园区的防灾减灾能力。再次,灾害风险管理是世界范围内包括国家公园在内的保护地管理工作的重要内容,有效地支持着包括生态系统管理、自然资源管理、社区管理、访客管理等具体管理工作[3-4]。

灾害风险管理的基础之一是进行灾害风险评估,而评估的基础是评估指标的选取及其体系的构建[5]。我国国家公园建设依托于原有多类型自然保护地[6],继承了原有保护地所面临的灾害风险,同时,由于国家公园管理目标的多样性,决定其灾害风险管理不仅要保障生态保护目标的实现,同时还要保障游憩与社区发展目标的实现,因此,其需要管理的灾害风险受体不仅包括其所保护的重要物种和关键生态系统,还包括进入其中的管理者、游客、其他在国家公园内从事相关合规工作的人和社区居民,以及建筑、道路和设备设施,这就使得国家公园灾害风险管理极具综合性,由此也决定了其风险评估要素的多样性。而目前已有的自然灾害风险评估[7]及自然保护地综合灾害风险评估,其“综合”主要在于自然灾害类型的多样性和过程的完整性,其风险受体多为社会经济实体,不包含现国家公园灾害风险管理及评估所需涉及的国家公园的生态系统、社区、访客及其其他非生物要素等各种风险受体及其多样化的灾害风险源,所以现有的自然保护地综合灾害风险评估指标体系无法全面的服务于国家公园的管理目标的实现。因此,如何选取和构建什么样的指标体系,才能对国家公园的灾害风险进行更为科学、全面、简易且能服务于管理工作的评估是目前国家公园灾害风险管理工作的重要基础之一。本文将在明确国家公园灾害风险及其特征的基础上,从国家公园综合灾害风险管理的需求和目标入手,依据国家公园灾害风险特征与灾害风险评估基本公式,探讨以压力-状态-响应模型框架体系(Pressure-State-Response,PSR)来诠释国家公园综合灾害风险,构建面向国家公园多元管理目标的灾害风险评估指标体系,更好地服务于国家公园灾害风险的管理及其管理目标的实现。

1 灾害风险及国家公园灾害风险特征

灾害风险指致灾因子与承灾体的脆弱性之间相互作用而导致的一种有害的结果或预料损失(生命丧失和受伤的人数、财产、生计、破坏的生态环境)发生的可能性[8]。其中致灾因子是灾害发生的外部因素,而社会与生态环境的脆弱性是灾害发生的内部因素。脆弱性是“社区、系统或资产易于受到某种致灾因子损害的性质和处境”[9]。灾害风险在本质上是一种潜在的灾害,但并不是所有的灾害风险都会转化为灾害,只有风险值大,危害性后果严重的灾害风险才有可能转化为灾害,因此在灾害发生前对灾害风险进行管理能够有效控制和预防灾害的发生并减少灾害损失。灾害风险管理是指在致灾因子的危险性和承灾体的脆弱性评估的基础上开展的灾害治理对策及其实施过程的不确定性管理,其中,灾害风险评估是灾害风险管理的基础和重要环节之一[10]。

现阶段我国国家公园正处于体制改革试点期,试点区建设依托于原有多类型自然保护地[5],因此国家公园继承了原有保护地所面临的灾害风险特征及其管理实践。从自然保护区[11]、风景名胜区[12]、森林公园[13]等保护地灾害风险及其管理研究来看,自然保护地的灾害风险管理,依托于区域灾害风险管理,形成了以区域生态风险评估与旅游地综合风险评估等区域范围内针对不同风险源与受体的研究与管理实践。从目前我国10个国家公园体制试点区的区域情景来看,其灾害风险受体主要可分为自然生态系统、关键物种、人口及社区三大类,这三类灾害风险受体面临的常见灾害风险源主要有气象灾害、生物灾害、地质灾害以及人为胁迫因素[14-19],同时由于各国家公园所在的区域环境不同,灾害具有地域性,如三江源地区的雷电灾害[20]是该区域的常见灾害、祁连山则是人为胁迫如矿山开采[21]等;而另一方面,国家公园相比于原有的自然保护地,因其管理目标即灾害风险评价终点的调整、各个试点区社会经济运行情况、管理水平参差不齐[22]等原因,其灾害风险也表现出其自身的特征,不仅包括多样化的自然和人为灾害风险源,如被保护的野生动物肇事、伤人[23-24]等,并且由于其多元的管理目标,决定了其需管理的灾害风险受体的多样性,因此国家公园的灾害风险表现为多风险源-多受体的特征。如三江源国家公园体制试点区,其灾害风险的自然风险源就包括雷电、大风、暴雨、暴雪、沙尘暴、山体滑坡、泥石流、干旱、火灾、病虫害、危险动植物等十余项[25],其灾害风险受体不仅包括园区内的居民、管理者、游客、建筑、设备设施及财产,还包括了重要物种、关键的生态系统以及自然景观。2018年冬春季内,三江源国家公园试点区内出现多次大范围强降雪天气,致使园区内受灾严重,据不完全统计,雪灾的直接经济损失达1870万元,同时造成了园区内大量野生保护动物的死亡,给园区带来了严重的损失[26]。

2 国家公园综合灾害风险评估的PSR模型诠释

2.1 PSR模型及其在保护地风险评估中的应用

压力-状态-响应模型 (Pressure-State-Response,简称PSR)最初是由加拿大统计学家David J.Rapport和Anthony Marcus Friend于1979年提出的,后由经济合作与发展组织(OECD)和联合国环境规划署(UNEP)于20世纪八九十年代共同发展起来,用于研究环境问题[27]。其中,压力(P)指标指的是自然或人为因素对生态系统和社会系统产生压力作用的因子,反应人类/自然干扰对社会系统和生态系统造成的负荷;状态(S)指标指社会及生态系统当前的状态,表征系统的健康状态;响应(R)指标是指在系统面临风险压力时所采取的所有的对策与措施[28]。该框架清晰地阐释了社会-生态复合系统可持续变化的因果关系,即自然及人为因素对复合系统造成压力,导致社会-生态系统状态发生变化,社会系统通过采取一系列具有适应性、预防性和缓解性的措施来回应这些变化,以维持系统原有的状态[29]。压力、状态、响应三者紧密联系,相互作用,很好的体现了人类与环境之间的相互作用关系。

PSR评估模型为目前应用最为广泛的指标框架体系之一[30],随着人们对灾害风险认识的不断深入,PSR模型逐渐被应用于各类保护地的灾害风险评估中。在以生态系统为主要承险体的区域生态安全及生态风险评估中,PSR模型被用于各类生态系统及地貌类型的生态安全及生态风险评估框架的构建中,如草地生态系统安全评估[31]、山地风险评估[32]、湿地生态安全评估[33-34]、流域生态风险评估等[35];也包括构建大尺度流域生态安全评价指标体系并对具体的流域进行评价[36];还开发了基于多灾种自然灾害风险的生态安全综合评估体系并长白山地区进行实证[37]。此外,PSR模型被广泛的应用于承担游憩功能的其他类型自然保护地的综合风险评估中,如各类风景名胜区[38-39],森林公园[40]以及不同类型的旅游地风险评价如野生动物旅游风险[41]中。此外,在以社会系统为主要承险体的生态风险评估中,如土地利用生态风险评价[42-43]中PSR模型也有广泛的应用。

由此可见,在涉及社会-生态系统风险评估的研究中,PSR模型因具有很强的灵活性和实用性[30],并且能够综合社会、生态多方面的评估指标,并且该模型在自然保护地区域生态风险和区域旅游综合风险评估中的应用已经较为广泛和成熟。

2.2 PSR模型与国家公园综合灾害风险评估体系的结合

由于国家公园管理目标具有多样性,因此其灾害风险管理是一个面向社会-生态系统的灾害风险管理,各系统之间相互关联。PSR模型,因其压力-状态-响应类指标间清晰的逻辑关系和框架结构,可以很好的反映风险系统间的相互关系。同时该模型从管理者的角度出发,对社会-生态系统的状态、改变的原因以及管理者所采取的措施进行评估,可帮助管理者不断改进和调整管理措施,对灾害风险进行更好地管理[44]。因此,以PSR模型为基础,构建国家公园综合灾害风险评估指标体系,可为衡量国家公园这一社会-生态系统所面临的多元风险在指标体系的构建中提供有益思路。

2.2.1国家公园综合灾害风险评估

灾害风险评估是指通过采用适当科学的方法,对灾害致险的可能性及受险对象可能遭受的损失进行综合评价和科学估算的过程。关于灾害风险的定量评估,国内外学者对联合国国际减灾战略署给出的表达式:灾害风险度(risk)= 致灾因子(hazard)×脆弱性(vulnerability)的认可度最高[45],其中脆弱性具体包括承灾体的物理暴露性、敏感性以及适应性(即抗灾减灾能力)。

针对国家公园多风险源-多受体的灾害风险特征,我们尝试提出国家公园综合灾害风险的概念,它是指国家公园范围内及其所在区域的自然灾害或人为灾害,以及国家公园内各组分所固有的脆弱性之间相互作用而导致国家公园生态价值、经济价值和社会价值降低的可能性。由此,结合灾害风险评估的概念,可以清晰国家公园综合灾害风险评估的内涵,其主要是对国家公园范围内自然灾害或人为灾害风险源的危险性,及区域内灾害所危及的对象所固有的脆弱性进行的综合评估,是一项在综合致灾因子危险性、承灾体脆弱性的基础上进行的综合的、多因子分析工作。

2.2.2基于PSR模型的国家公园综合灾害风险评估概念框架的构建

根据联合国国际减灾战略署给出的对于灾害风险定义,结合对于国家公园综合灾害风险的认知,确定了国家公园的灾害风险由风险源的危险性、风险受体的脆弱性共同构成。在此基础上,根据国家公园灾害风险评价终点也即国家公园灾害风险的管理目标,确定主要的灾害风险受体,同时结合区域情景分析,确定关键风险受体的关键风险源,并对其进行分类,然后参照灾害风险评估的方法,界定了国家公园灾害风险受体的脆弱性及关键风险源危险性,其中,危险性主要指的是风险源的危险性,脆弱性具体包括风险受体的物理暴露性、敏感性以及适应性(图1)。如此,便确定了国家公园综合灾害风险的具体内涵,即其灾害风险由社会-生态系统风险受体的暴露性、敏感性及脆弱性和社会-生态系统致灾因子的危险性和孕灾环境的危险性共同组成。

图1 国家公园综合灾害风险内涵的界定流程Fig.1 Definition process of comprehensive disaster risk connotation in national parks

在界定国家公园综合灾害风险的基础上,分析PSR模型中P、S、R及灾害风险的脆弱性与危险性的意义及其内涵,将两者按各自的内涵进行对应,构建了基于PSR的国家公园综合灾害风险评估概念框架。具体内涵分析及匹配过程为:根据压力指标的含义,它反映人类/自然干扰对社会系统和生态系统造成的负荷和影响,致灾因子的危险性主要指致灾因子活动的频率以及历史强度,强调致灾因子给系统带来的干扰及风险。因此在框架构建中,将致灾因子作为灾害风险的压力(P),构成该评估体系的压力类指标;状态(S)指标指社会及生态系统当前的状态,孕灾环境的危险性主要指致灾因子形成的环境条件,强调灾害形成的环境状态,同承灾体脆弱性中的物理暴露状态、承灾体的敏感状态共同构成评估体系中的状态类指标。响应(R)指标是指在系统面临风险压力时所采取的对策与措施[14]。因此将社会系统应对灾害风险的适应能力及相关措施作为响应指标,如此,便将PSR模型的压力、状态与响应与国家公园灾害风险受体的脆弱性和风险源的危险性进行了结合,构建了评估的概念框架(图2)。

图2 基于PSR模型的国家公园综合灾害风险评估概念框架Fig.2 Conceptual framework for comprehensive disaster risk assessment of national parks based on PSR model

对于压力指标,考虑到国家公园灾害风险源主要可分为自然和社会两大类,因此将致灾压力分别进一步分为自然致灾压力、社会致灾压力两类压力指标,两类指标再进一步细分致灾因子类型,结合国家公园区域情景,确定自然致灾压力进一步分为气象类、地质类和生物类共三类致灾压力,社会致灾压力由压力来源分为旅游致灾压力和社区致灾压力两类。将状态类指标也进一步分为自然和社会两类,三大类状态类指标通过进一步细分归类,共划分为13类状态指标亚类。最后,承灾体的适应性主要指区域内人类社会为各种承灾体所配备的综合措施力度及特定灾害的专项措施力度[46],考虑到该类指标为系统面临灾害风险时的主动回应,因此只考虑其社会系统对于灾害的适应能力作为响应类指标。

3 基于PSR模型的国家公园综合灾害风险评估指标体系的构建

3.1 指标体系构建原则与思路

通过利用PSR模型对国家公园灾害风险评估进行诠释,在构建其综合评估指标体系时,从灾害风险动态性过程国家公园多风险源-多受体的灾害风险特征入手,充分体现环境、生物、人群、设备设施等社会-生态系统中的子系统在国家公园中的相互作用,形成以下国家公园综合灾害风险评估指标体系构建的原则:

1)科学性原则:指标体系构建基于科学依据,指标选取基于可信的研究成果,遵循科学的研究方法。

2)全面性原则:指标选取全面涵盖国家公园园区内的灾害风险受体,包括生态系统、社会、经济等方面。

3)代表性原则:指标选取在考虑全面性的同时考虑其代表性,针对不同的风险受体选取最具代表性的指标。

4)可操作性原则:评估指标应易于采集且信息可靠,易于处理以用于对比和评价,增加指标体系的可操作性。

5)独立性原则:选取的各指标间应相互独立,无重复。

目前,多指标的综合指标体系构建的方法主要有专家评定法和比较判定法,数据统计分析方法两类,因数据统计方法对数据的质量要求较高,在包含众多指标的指标体系构建中这类方法存在明显的数据处理缺陷[46]。鉴于上述考虑,本文采用主客观综合分析方法。

确定评价的终点即国家公园管理目标为保护生态,为多元利益相关方提供包括生态系统服务在内的多功能服务,由此确定国家公园的主要灾害风险受体,即自然生态系统和区域内的社会系统。其次,针对这两大类的灾害风险受体,确定了生态系统作为灾害风险受体的评估指标的选取以区域生态风险评估[32-35,47-51]、区域生态安全评估[36-37,51-55]两类相关经典文献中的选取的指标为主要来源。区域生态风险是在区域水平上描述和评估环境污染、人为活动或自然灾害对生态系统及其组分产生不利作用的可能性和大小的过程[56]。社会系统作为灾害风险受体的评估指标的选取除了传统意义上的自然灾害风险评估指标[7,10,56-58]外,还参考了旅游地生态风险综合评估指标[38-41,59],因国家公园承担游憩功能,从各类旅游地的角度出发,能很好的体现社会系统及其组分(社区、游客、设施等)作为风险受体的综合性。

最后,基于已构建的国家公园灾害综合评估概念框架中的指标框架,按照上文中指标构建的原则,通过借鉴文献综述和相关研究成果,进行灾害风险指标的选取和筛选。在筛选时,主要考虑指标的典型性、代表性以及可操作性,其中,指标的典型性和代表性首先主要是通过相关文献中该指标出现的频次的高低来确定,频次越高,表明该指标在该类风险评估中越具有代表性和典型性,其次,在指标的选取中,考虑该指标进行评估时其基础数据收集和量化评估的难易程度,对难以量化或资料收集困难的指标,进行剔除或选用相似、易量化的指标进行替代,这主要是考虑到管理者在使用该指标体系时的可操作性,同时,以上指标的选取在指标框架的基础上进行,因此可以保证所选取指标的全面性,基于以上流程及原则,构建了国家公园灾害风险综合评估指标体系。

3.2 基于PSR模型的国家公园综合灾害风险评估指标体系

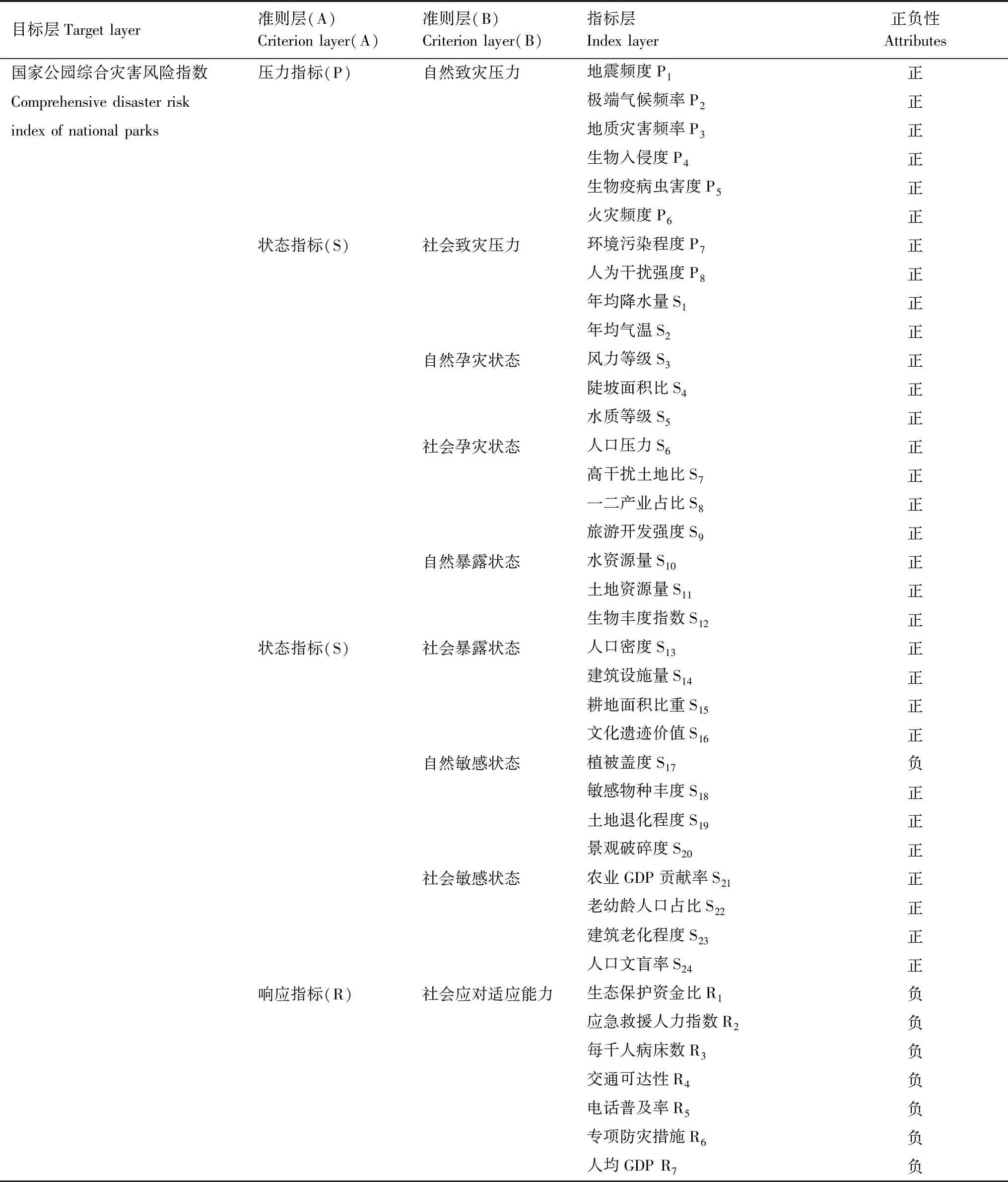

依据以上思路,我们构建了多层次的指标体系,列为表1,并做详细说明。

表1 国家公园灾害综合风险评估指标体系Table 1 Comprehensive disaster risk assessment index system of national parks

该指标体系分为目标层、准则层A、准则层B以及指标层。

1)目标层,以国家公园综合灾害风险指数为总目标,表征国家公园综合灾害风险。

2)准则层,影响国家公园灾害风险程度的主要因素类别,分为三大类即压力、状态、响应,为准则层A。准则层A经进一步的细分和归类形成准则层B,包括自然致灾压力、社会致灾压力、自然孕灾环境状态、社会孕灾环境状态、自然暴露状态、社会暴露状态、自然敏感状态、社会敏感状态、社会适应能力共9个类别,准则层B可视为准测层A的亚类。

3)指标层,由可直接度量的指标构成,共计39个指标,是该指标体系最基本的层面。国家公园综合灾害风险指数由各个指标的值通过一定的算法而得到。

3.2.1压力指标

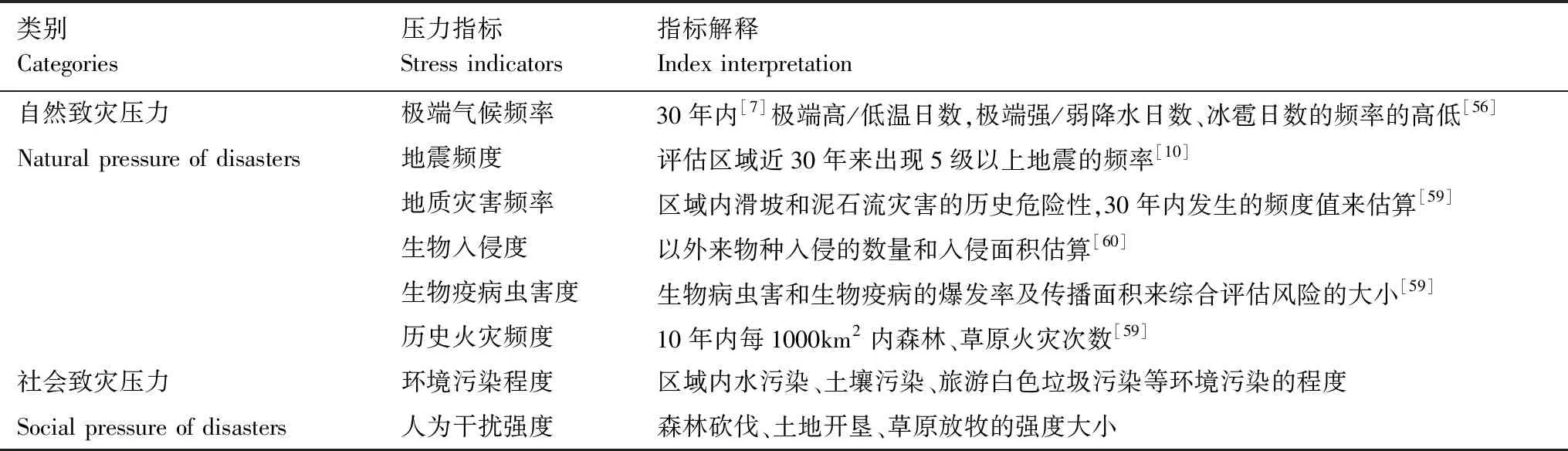

分为自然致灾压力指标、社会致灾压力指标。其中自然致灾压力指标用以表征自然和社会类灾害风险受体所承受的来自于自然致灾因子的风险压力,社会致灾压力指标表征自然和社会灾害风险受体所承受的来自社会致灾因子的灾害风险压力,主要通过对生态风险评估指标[32-35,47-51]、生态安全评估指标[36-37,51-55]、自然灾害风险评估指标[7,10,56-58]、旅游综合风险评估指标[38-41,59]中致灾因子的细分和归类,以气象、地质和生物类致灾因子作为主要的自然致灾压力,以社区及旅游致灾因子为主要社会致灾压力,共筛选以下8个代表性指标共计来表征压力(表2)。

表2 国家公园综合灾害风险压力评估指标及其含义Table 2 Stress assessment indicators and implications of disaster risk in national parks

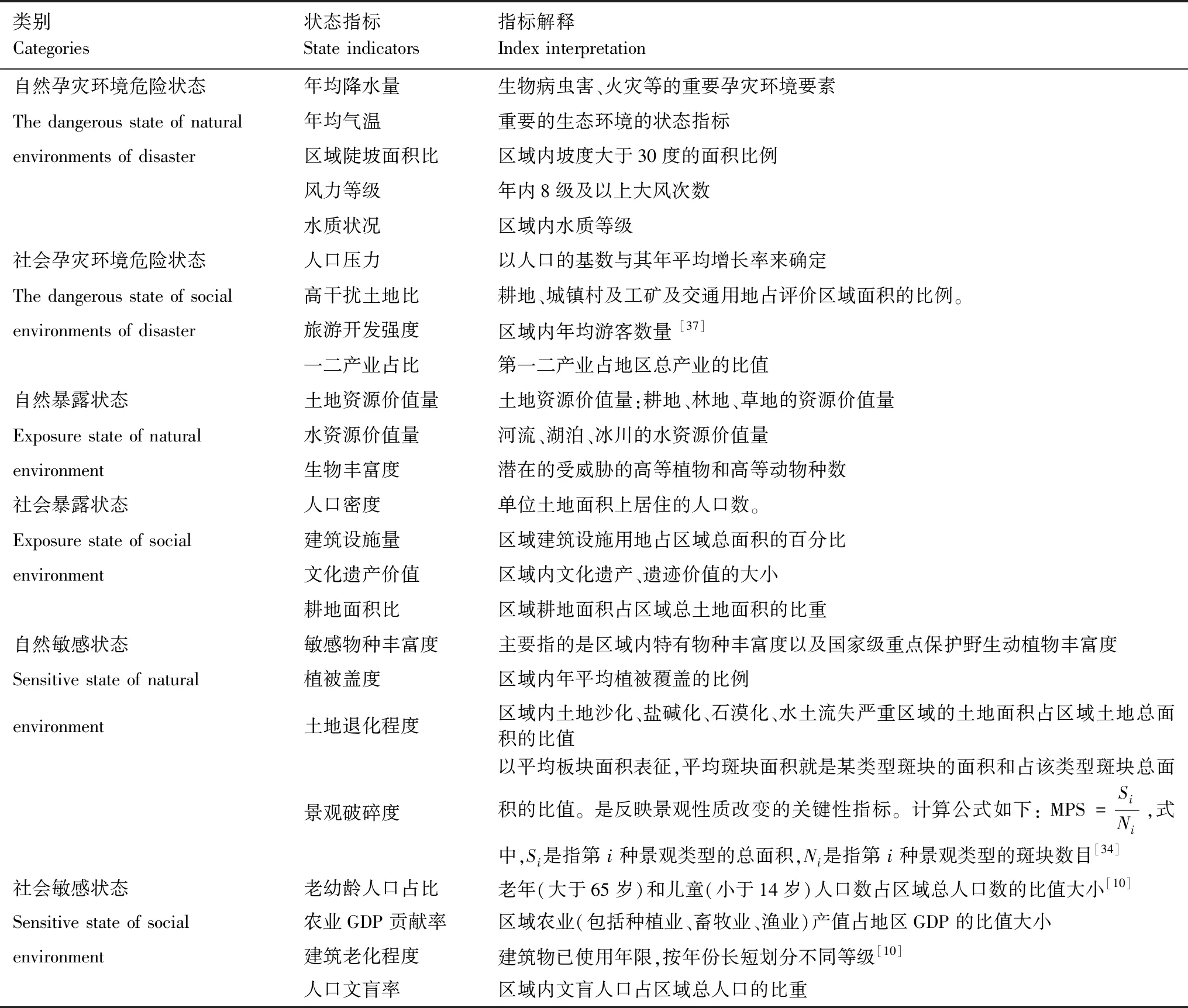

3.2.2状态指标

状态指标包括孕灾环境危险状态指标,暴露性状态指标,敏感性状态指标。其中孕灾环境的危险状态分为自然孕灾环境的危险状态和社会孕灾环境的危险状态。自然孕灾环境危险状态表示灾害风险受体所处的自然孕灾环境状态的危险性,社会孕灾环境危险状态表示灾害风险受体所处的社会孕灾环境状态的危险性。暴露性主要指暴露在危险因素影响范围内的承险体的数目和价值,根据承险体类型的不同,暴露性状态指标划分为自然暴露性和社会暴露性,自然暴露性主要指自然资源及环境的价值,社会暴露性主要指的是人口、基础设施、财产等社会要素的数目及价值量。敏感性也即灾害风险受体在接受一定强度的打击后遭受损失的容易程度,也即抵御致灾因子打击的能力,根据灾害风险受体类型的不同,敏感性状态指标主要可划分为两大类,即自然敏感性状态和社会敏感性状态,自然敏感性状态主要指的是生态系统抵御致灾因子打击的能力状态,社会敏感性主要指的是社会系统中人口、财产及设施抵御致灾因子打击的能力状态。三类指标的社会和自然类指标的选取以区域生态风险评估[32-35,47-51]、生态安全评估[36-37,51-54]、旅游综合风险评估[38-41,57]、自然灾害风险评估指标[7,10,55-56]为来源,筛选其中表征自然和社会危险状态、暴露状态、敏感状态的指标共计24个(表3)。

表3 国家公园综合灾害风险状态评估指标及其含义Table 3 State assessment indicators and implications of disaster risk in national parks

3.2.3响应指标

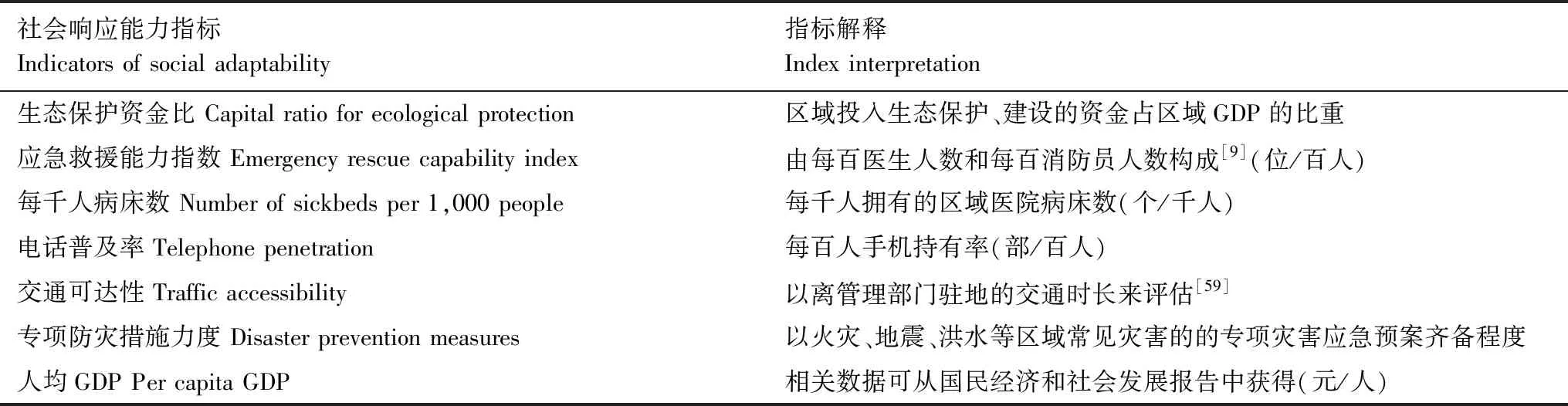

响应指标对应于灾害风险体的适应性,指区域内人类社会为各种灾害风险体所配备的综合及专项措施力度,指标的选取以区域生态风险评估[32-35,47-51]、生态安全评估[36-37,51-54]、旅游综合风险评估[38-41,57]、自然灾害风险评估指标[7,10,55-56]为参考,通过细分和归类,每类措施主要从人力、财力和物力三方面选择代表性指标共计7个指标表征响应能力(表4)。

表4 国家公园综合灾害风险响应能力评估指标及其含义Table 4 The response capacity assessment indicators and implications of disaster risk in national parks

3.3 国家公园综合灾害风险评估方法初探

结合PSR模型建立国家公园综合灾害风险评估指标体系后,更应重视如何应用这一指标体系进行国家公园灾害风险评估,推动基于管理目标的国家公园生态系统、自然资源、游憩安全、社区发展等社会-生态系统管理。因此,需要建立评价的标准,并确定合适的评价方法对各指标进行统一计算。

3.3.1国家公园综合灾害风险评估的初步标准

灾害风险评估标准来源于以下三个方面:1)国家、行业和地方规定的标准,如水质等级。2)类比标准,以未受灾害干扰的相似生态环境和社会环境为类比标准,如植被覆盖率、生物多样性等。3)参考类似的科学研究中已有的划分标准。

因评估指标体系中各指标的量纲不统一,因此可采用极差法和专家分级对指标进行标准化处理(表5),将其量化到0—5之间,以消除指标量纲不统一对综合评价带来的影响。

表5 国家公园综合灾害风险评价指标数值来源及赋值方法Table 5 The numerical sources and assignment methods of comprehensive disaster risk assessment indicators of national parks

专家打分法:专家打分的标准参考上文中的三种方法,将指标分为五个等级,专家依据经验,按从1—5的分值,直接给该指标一个经验判定值。

极差标准化的量化公式为:

赋值=(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin)×5

(1)

赋值=5-(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin)×5

(2)

式中Xi为实际统计值,Xmin为统计最小值,Xmax为统计最大值[40]。当评估指标为正性指标,即其与灾害风险呈正相关性时,如坡度条件值越高,则灾害风险越高,使用式1归一化;指标为负性时,呈负相关性时使用式2归一化,如电话普及率,其值越高,则灾害风险越低,指标正负性参见表1。

3.3.2国家公园综合灾害风险初步评估方法

根据灾害风险的定义即风险度=危险度×脆弱性,基于各个单项指标的评价值,采用综合指数法计算基于多风险源的灾害风险综合指数,即

R=D×V

其中:

式中,R为国家公园灾害风险综合指数,D为危险度指数,V为脆弱性指数,Pi,Si,Ri分别为压力指标、状态指标、响应指标的评估值。

根据计算的综合风险指数的大小,可将国家公园灾害风险划分为5个等级(表6)。

表6 国家公园综合灾害风险评价等级Table 6 Grades of comprehensive disaster risk assessment in national parks

具体分级阈值的确定需要以具体国家公园区域为对象,按照实际的评估结果来划分不同的灾害风险级别,国家公园管理者在此基础上可根据不同的灾害风险级别,采取不同的行动措施,并且不同风险级别可回溯其状态与适应能力指标,针对具体问题采取具体措施。

4 讨论和结论

首先,本文基于对国家公园灾害风险特征的分析,首次提出了国家公园综合灾害风险的概念,国家公园综合灾害风险不同于一般的综合灾害风险的概念,其“综合”在于其风险源及风险受体的“综合性”,风险受体不仅包含了国家公园的各类自然生态系统以及社会系统,并且因各国家公园具体管理目标也即风险评价终点的差异,生态系统和社会系统在不同层级的组成成分如生态系统中特殊的自然地貌与景观、物种及其他非生物要素,以及社会系统中的社区居民、农田、建筑、道路设施以及访客等其他非生物要素等各种风险受体共同组成了多样化的、综合的国家公园灾害风险受体,并且其面临的灾害风险源也呈现出综合的、多样化的特征,包括了自然灾害及其次生灾害和各种人为胁迫因素,因此针对国家公园灾害风险的特征,提出“国家公园综合灾害风险”的概念,对国家公园进行综合灾害风险的评估与管理,是符合国家公园灾害管理的实际需求,同时也可以服务于国家公园的管理目标的实现。

但是在面对如此多样和综合的风险源和风险受体时,如何对其进行全面、科学而又能服务于管理的的灾害风险评估是国家公园灾害风险管理的基础和重要环节之一,本文在评估指标体系的构建和指标的选取方面进行了初步的探索。在明晰了国家公园综合灾害风险内涵的基础上,基于联合国国际减灾战略署灾害风险评估中的危险性与脆弱性评估,结合PSR模型对多样化的灾害风险源与风险受体进行分类,构建了基本的指标框架。在具体指标的选取中,对以生态系统及其组分作为主要的灾害风险受体,选择现已较为成熟区域生态风险评估、区域生态安全评估指标作为指标选取的主要来源,而对于以社会系统及其组分作为主要风险受体的,以旅游综合灾害风险评估、自然灾害风险综合评估作为指标选取的主要来源,并以相关指标在同类文献中出现的频次、以及指标数据源的获取的难易程度作为选取的主要依据,并且通过不同的单一灾害风险评价指标对所选取的指标进行修正,如此完成了整个指标体系的构建。根据评估指标对具体国家公园灾害风险进行表征,将评价结果具体落实在所评估的社会和生态系统的不同层面,是下一步实例研究需要解决的问题。

其次,本文利用PSR模型,针对灾害风险管理和评估概念、路径以及国家公园管理需求和灾害风险特征,从灾害风险度测定所需的危险性和脆弱性两方面匹配PSR模型对成灾机制与灾害风险动态过程的反映,构建了国家公园综合灾害风险评估指标体系,并给出了初步的评估方法和评价标准,该指标体系包括3大类9个亚类共39个指标,该指标体系有以下几个特征:

第一,该指标体系对区域内国家公园可能面临的多种灾害风险源、以及风险受体的脆弱性从评估指标层面进行了较为全面的概括,因此指标的评估结果可较为全面的反映国家公园体制试点区灾害风险现状。

第二,该指标体系在实际应用中,可以分为必选指标和可选指标两大类,其中响应类指标为必选指标,压力类指标和状态类指标分为必选指标和可选指标。可选指标在实例研究中,可以根据具体国家公园所在区域内的灾害的历史数据和经验,通过细化其管理目标与保护重点,进一步明确该区域内其重点保护对象的关键风险源,对指标体系中的指标进行适当的筛选和进一步的细化,进一步提高指标体系的精确性。

第三,该体系以PSR模型为基础,其压力-状态-响应类指标间具有清晰的逻辑关系和框架结构,并且该模型从管理者的角度出发,对社会-生态系统的状态、改变的原因以及管理者所采取的措施进行评估,评估结果可以分别以压力指标、状态指标、响应指标的形式单独计算和呈现,可直观的反映灾害风险受体所面临来自外部的危险性的大小,以及灾害风险受体本身承灾能力的强弱以及应灾能力的大小。具体来说,其压力评估指标中的自然类压力指标反映的是系统遭受的来自生态系统的压力,为不可控因素,因此,对于这类灾害风险的管理应着重灾害风险的预警,并且需要加强和提升响应类指标所对应的灾害风险的管理措施;社会压力指标反映的是系统遭受的来自社会系统的压力,可通过对社会系统尤其是对人为干扰因素的管控来实现对于风险的管理;对于敏感性和暴露性评估指标所反映的灾害风险受体的具体状态,可通过采取针对性措施,降低不同风险受体的敏感性和暴露性。因此,根据该指标体系的评估结果,国家公园管理者可针对性的采取相应措施进行灾害风险管理,提高风险受体的应对能力,降低风险受体的脆弱性,对灾害风险进行更好的管理。

总体而言,该指标体系的构建是面向国家公园管理目标开展灾害风险管理的有益尝试,其对灾害风险过程的反映与对灾害风险评价原理的把握有助于准确和全面的反映国家公园的灾害风险现状,为其灾害风险管理提供可信的理论基础和参考依据,促进国家公园的管理和建设。在此基础上,在国家公园体制试点建设以及未来国家公园设立与管理中,可以进一步以实证研究推动面向国家公园管理目标的灾害风险管理体制的建立。