中国高耗能产业碳排放强度的时空差异及其影响因素

刘汉初,樊 杰,3,*,曾瑜皙,郭 锐

1 中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190 2 中国科学院地理科学与资源研究所 区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京 100101 3 中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049

作为全球最大的能源消费和CO2排放国,中国节能减排的成效长期以来都是全世界关心的热点问题。根据2017版BP报告(BP Statistical Review of World Energy)[1],2015年,中国的能源消费占世界总能源消费的23%,而CO2排放量却占世界的27%,并且仍保持上升趋势。在通过减排应对气候变化方面,中国面临着巨大的国际压力,节能减排任重道远[2]。2015年,中国在巴黎气候大会上提出了减排目标:至2030年,化石能源消费的CO2排放达到峰值、单位GDP的CO2排放量(碳强度)比2005年下降60%—65%。从CO2排放来源来看,由于21世纪以来中国处于快速工业化和城镇化阶段,化石能源消费的CO2主要来自于工业部门,其中钢铁、化工、建材等高耗能产业的碳排放又占工业总排放的近80%[3]。另外,高耗能产业工业总产值占整个工业部门的比重长期保持在30%左右。从社会经济发展规律来看,中国完成工业化和城镇化进程还要经历较长的时间[4],而作为提供能源和原材料产品的基础性部门—高耗能产业,在未来较长时间内仍将占有较大比重。因此,要实现2030中国碳排放强度的目标值,在高耗能产业领域提高能源效率、降低碳排放强度是重要的着力点。另外,中国国土辽阔,自然资源禀赋、历史基础与技术条件等方面都存在较大的区域差异[5],由此导致碳排放强度及其成因机制也存在显著的空间分异[6]。可见,降低中国高耗能产业碳排放强度必须聚焦区域差异,制定降尺度的地区分解方案。因此,在准确把握时空格局变化特征的基础上揭示各地区差异化的影响因素,能对提出差别化且有针对性的区域减排政策提供科学依据。

碳排放强度不仅作为节能减排目标中的关键指标,同时也是衡量区域绿色低碳发展水平的重要参考。对于碳排放强度的研究,国内外重点聚焦在碳排放强度的动态变化与影响因素,研究方法多采用指数分解方法(Index decomposition analysis,IDA)[7-8]、结构分解方法(Structural decomposition analysis,SDA)[9-10]以及建立在IPAT模型或STIRPAT模型基础上的计量回归分析[11-13]。考察的影响因子主要包括能源结构、产业结构、经济产出、人口规模、能源强度、城镇化率、技术进步、对外贸易等[14-15]。学者们普遍认为产业结构和能源结构对中国碳排放强度影响的贡献率最大,结构调整仍然是未来中国减排的主要方向[16-17]。产业部门中,工业对碳排放强度的影响最为突出,特别是电力生产、石油加工、炼焦、化工产品、金属冶炼及压延、非金属矿产品等高耗能行业[18]。能源强度、技术进步、外商直接投资等是驱动中国碳强度降低的主要因子[19-20];而经济发展水平、城镇化对碳排放强度影响的方向存在一定的争论[21],部分学者认为二者均与碳排放强度存在负相关关系,而部分学者则认为二者除了对碳排放强度产生直接线性影响外还表现出非线性的影响。近年来,从空间差异以及空间效应视角对中国碳排放强度的研究逐渐增多。无论从地带差异、省际差异还是类型区的差异来看,中国碳排放强度均存在显著的空间分异特征[22-24],具体特征表现有“西高东低”、“欠发达地区高、发达地区低”等;另外,从空间效应来看,中国碳排放强度的空间集聚特征明显,存在着正向空间自相关性特征[25-27]。能源结构、地区经济发展水平、产业结构、对外开放程度、城镇化率、技术水平等被认为是导致碳排放强度空间分异的主要因素[28-29]。分行业来看,还有学者从制造业、电力产业、石化行业、水泥行业等视角研究了中国各细分工业部门的碳排放强度时空格局[30-33],结果表明各产业部门均存在不同程度的空间分异。

已有的丰硕研究成果为文本提供了十分有益的借鉴,但仍存在一些薄弱环节。首先,现有对碳排放强度的研究侧重在总体碳排放以及个别工业部门上,缺乏对高耗能产业整体及其影响因素的探讨,其中主要的原因是测度各省区高耗能产业在较长时间范围内的碳排放总量较为困难。而通过借鉴相关学者研制的不同行业碳排放测算方法的最新成果,为计算出各省区高耗能产业的碳排放量提供了有力支撑。其次,区域作为开放的系统,信息、资源在区域间不停地流动和交换,空间要素往往存在溢出效应。地理学第一定律也指出,空间距离越近的事物相互之间的依赖性越强,即事物属性值的相关性越显著。已有研究大多将区域看作单独的个体,较少从地理学和空间相互作用关系出发探讨碳排放强度的空间依赖性和空间异质性。因此,本文在揭示高耗能产业碳强度的时空格局变化特征基础上,采用空间面板回归模型对高耗能产业碳强度本身以及影响因素的空间溢出效应开展研究,以期研究结果为政府部门制定并实施差异化且有针对性的区域政策提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

本文在测度高耗能产业碳排放强度的基础上,采用Global Moran′sI指数对其空间关联性进行分析。当被解释变量存在空间依赖性、空间异质性等空间效应时,采用传统的普通最小二乘法所得到的参数估计往往会出现有偏和非一致的问题。在此情况下,本文采用空间计量模型解决这种具有空间特征的定量问题。

1.1.1高耗能产业碳排放强度的测度

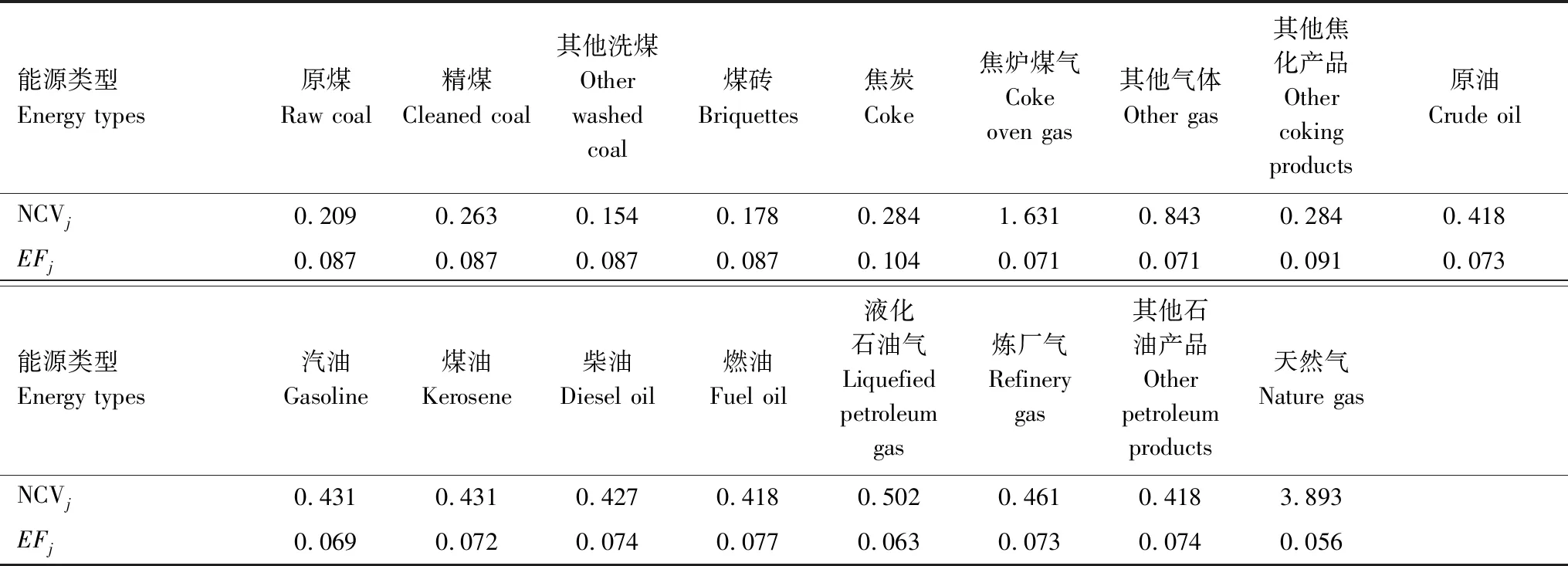

产业CO2排放量的计算。人类活动产生的CO2主要来自于化石燃料消耗,因此本文根据各行业对不同化石燃料的消耗量测算高耗能产业的CO2排放总量。具体测算过程借鉴Shan等人[34-35]的最新研究成果,即针对中国当前已有的能源与社会经济统计数据所提出来的计算方法。该方法对IPCC提供的估算方法进行了较大改进,把能源类型划分为了17种(表1)、把排放主体划分为了47个社会经济部门,并对排放系数进行了相应的修正,具体内容参照文献[34]。各行业的CO2排放量表达式如下:

(1)

式中:CEi表示i行业CO2排放量;ADij表示i行业中第j种能源的平均低位发热量;NCVj表示不同化石燃料的平均低位发热量;EFj表示第j种能源CO2排放系数(表1);Oij为i行业中第j种能源的氧化效率,表示化石燃料燃烧过程中的氧化率。

表1 各类能源的平均低位发热量与 CO2 排放系数[34]Table 1 Average net calorific value and carbon dioxide emission factor[34]

NCVj的单位为PJ/104t、108m3等;EFj的单位为Mt CO2/PJ

高耗能产业碳排放强度的计算。通过以上方法获得各省份高耗能产业6个分行业的碳排放量,进一步汇总得到各省份高耗能产业的碳排放总量。最终,高耗能产业碳排放强度表示为单位工业总产值所排放的CO2量,具体计算公式如下:

(2)

式中:HCI表示高耗能产业的碳排放强度;CEi表示i行业的CO2排放量;Outputi表示i行业的工业总产值。

1.1.2空间自相关分析

空间自相关分析不仅能考察区域产业碳强度是否存在空间相互关系,而且也是正确构建空间计量模型的必要条件。本文采用全域空间自相关检验指标Global Moran′sI指数测度高耗能产业碳强度的空间集聚程度[36]。

(3)

(4)

式中:E(I)表示I的均值;VAR(I)表示I的方差;当Z(d)为0时,表明观测值呈独立随机分布;当Z(d)显著为正时,表明相似的观测值(高高或低低)在空间上趋于集聚;当Z(d)显著为负时,表明相似观测值在空间上趋于分散分布,呈现出负的空间自相关。

1.1.3空间面板计量模型

面板数据包含横截面、时间和指标三维信息,不仅可以提高估计精度和有效性,还能减少多重共线的现象。另外,由于空间数据可能存在空间自相关现象,需要在面板数据模型的基础上,建立具有空间和时间效应的空间面板计量模型[37]。目前,发展比较成熟的空间计量模型主要有3种,包括空间滞后模型(SLM)、空间误差模型(SEM)及空间杜宾模型(SDM)。

当空间单元的被解释变量受到邻近单元被解释变量的影响时,需要在一般面板数据模型中加入被解释变量的滞后项,转化为空间滞后模型,又称空间自回归模型,具体表达式如下:

Y=ρWY+Xβ+ε;ε—N(0,δ2)

(5)

当空间单元的误差项受到邻近单元误差项的影响,也就是说模型误差项存在空间自相关时,需要加入空间相关的误差项,转化为空间误差模型,具体表达式如下:

Y=Xβ+γWu+ε;ε—N(0,δ2)

(6)

空间杜宾模型是对空间滞后模型与空间误差模型的特征进行综合后的一般模型,同时包含了内生交互效应(WY)与外生交互效应(WX),具体表达式如下:

Y=ρWY+Xβ+WXθ+ε;ε—N(0,δ2)

(7)

式中,Y表示被解释变量,为n×1的向量;X表示解释变量,如果有m个被解释变量,则为(n×m)的矩阵;β表示回归系数,为(m×1)向量;ε表示随机误差项;N是空间单元个数;W表示一个(n×n)空间权重矩阵;ρ表示空间自回归系数,如果ρ显著,表明被解释变量之间存在一定的空间关联性;γ表示回归残差之间的空间相关性系数;u为随机误差向量;θ表示外生交互效应的系数,若H0:θ=0成立,则SDM模型退化为 SLM模型,若H0:θ+ρβ=0 时则退化为SEM模型,否则为SDM模型。

在具体运用空间模型的过程中,究竟选择哪种空间面板模型以及应该包括哪种固定效应,需要在测试、诊断的过程中逐步确定。首先,运用OLS方法对面板数据模型进行回归,并对模型的残差进行相应拉格朗日乘数及其稳健形式检验(LMlag,LMerror,R-LMlag,R-LMerror)。如果SLM和SEM都不显著,则保持OLS结果;如果SLM和SEM都显著,则继续运行稳健性检验。进一步,如果R-LMerror显著,则运行SEM;如果R-LMlag显著,则运行SLM。固定效应则采用似然比检验,模型拟合效果则采用拟合优度检验R2、自然对数似然函数值 (Log Likelihood,LogL)。其次,采用Wald或似然比 (LR)检验,判断SDM能否简化为SLM或SEM。最后,采用极大似然估计对SDM的参数进行估计。另外,由于有学者指出采用点估计方法检验空间溢出效应会导致错误[38],从而提出从偏微分角度去衡量相邻区域间的直接效应(direct effects)与间接效应(indirect effects)。Elhorst[37]将这种方法推广到了空间面板模型,通过求偏导数得到的偏微分矩阵(I-ρW)-1(βk+Wθk),矩阵主对角线元素的平均值为直接效应,而除主对角线以外的元素的平均值则是间接效应。

1.2 数据来源

高耗能产业在产品生产过程中对一次能源或二次能源的需求较大,碳排放强度显著高于其他行业。根据《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》[39]中的划分标准,本文中的高耗能产业指化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力的生产和供应业等六大行业。高耗能产业的工业总产值来源于历年《中国工业经济统计年鉴》,分行业的各能源的消费量数据来自历年的《中国能源统计年鉴》,其余解释变量数据来自于历年《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国环境年鉴》、《中国贸易外经统计年鉴》以及各省区统计年鉴。本研究所采用的基础数据时间跨度为2000—2015年,基本空间单元为30个省区(由于数据缺失,港澳台、西藏未纳入)。为了消除价格变动因素,本文的经济指标均转化为以2000年为基期的可比价。

2 时空差异特征

2.1 时空格局演化分析

总体上,2000—2015年中国高耗能产业碳强度呈现出显著的下降趋势。2000年的高耗能产业碳强度高达8.70 t/万元,这是由于2000年前后中国正处于工业化发展的中期阶段,经济增长主要依赖于大规模的资源环境消耗,技术管理水平相对较低,发展方式较为粗放,导致大规模的能源消耗与CO2排放。随着经济发展水平的提升、低碳发展路径的不断完善,在产业升级、技术进步、环境规制等因素的作用下,中国高耗能产业碳强度出现大幅度降低,至2015年,其强度调整为4.58 t/万元,约为2000年的1/2。

省区层面上,虽然各省区高耗能产业碳强度的变化趋势总体上与全国一致,均表现出大幅度下降的趋势,但省区之间存在着极大的空间差异。为了刻画碳强度的在区域间的相对差异,本文借鉴世界银行关于区域经济发展水平的分类方法[40],采用各年度各省份碳强度平均数的50%、100%、150%为节点值,将省区划分为高强度、中高强度、中低强度和低强度四种类型区(图1)。2000年,高强度类型区有6个,分别是陕西、贵州、安徽、山西、重庆、内蒙古,均位于中西部地区,空间上总体表现为带状分布;中高强度类型区有5个,分别是吉林、河北、黑龙江、广西、宁夏,除河北之外也均位于中西部地区;低强度类型区数量较少,仅北京、天津、上海、广东、新疆5个,除新疆以外,其余4个均为经济发达的沿海省区;剩下14个省区都属于中低强度类型区,空间上呈现出连片分布的特征。相比2000年,2005年江苏、浙江、河北、安徽、重庆的碳强度相对下降,而云南、河南、宁夏、新疆、海南碳强度相对提升,其中新疆和海南变化最明显,新疆从低强度变为了中高强度,海南从中低强度变为了高强度。2010年的空间格局整体变动较小,安徽、江西、陕西、河南的碳强度相对下降。2015年,省区空间分布格局有所变化,高强度、中高强度、中低强度和低强度四种类型区的数量调整为5个、8个、11个、6个,高强度类型区全部属于北方省区,南方省区多为中低强度和低强度两种类型区。

图1 2000—2015年中国高耗能产业碳排放强度的空间格局变化Fig.1 Spatial pattern of carbon intensity in high-energy intensive industry from 2000 to 2015

区域层面表现出“西高东低”与“北高南低”并存的格局。从中国三大地带差异来看(划分标准参考文献[12]),2000年,东部、中部和西部的高耗能产业碳强度分别为7.05 t/万元、11.99 t/万元、13.20 t/万元,中部和西部远大于东部地区,强度值分别是东部的1.70倍、1.87倍。2015年,东部、中部和西部的高耗能产业碳强度格局调整为3.53 t/万元、5.74 t/万元、6.64 t/万元,中部和西部分别是东部1.63倍、1.88倍,可以看出东部的能源效率远高于中西部地区,并且相对差距一直没有缩小。从南北差异来看,本文将新疆、甘肃、内蒙古、宁夏、陕西、山西、河北、辽宁、吉林、黑龙江等10个北方省区当作一个整体,以便考察北方省区与其余省区之间高耗能产业碳强度的差异。2000年北方省区与其余省区碳强度的平均值分别为15.73 t/万元、7.70 t/万元,前者是后者的2.04倍;2015年二者碳强度的平均值分别调整为8.23 t/万元、4.05 t/万元,北方省区仍是其他省区的2.03倍。可以看出,中国高耗能产业碳强度呈现出显著的“西高东低”与“北高南低”,并且“南北差异”比“东西差异”更大。地区间能源消费结构以及技术水平差异是造成中国高耗能产业在宏观尺度上空间格局变动的主要原因。区域间能源结构中煤炭的比重差异极大,北方地区拥有中国主要的煤炭基地,煤炭在能源结构中的比重长期高于南方地区;并且近年来南方地区积极调整能源结构,煤炭比重快速降低。2015年的统计数据显示,山西、内蒙古、宁夏、吉林、河北等北方省份煤炭比重超过70%,而浙江、广东、上海、海南等南方省份煤炭比重低于40%。另外,科技创新是驱动碳排放强度降低的重要动力,但一直以来中西部地区与东部地区的科技创新能力都存在巨大的差异,并呈现出不断扩大的趋势[41],2015年,东部、中部和西部人均R&D支出分别为1834元、963元和412元。东部地区凭借着先进的技术和设备促使能源利用效率大大提升,有效地降低了碳排放强度,而中西部地区受科技创新驱动的效果相对较差。

2.2 空间关联性特征分析

运用全域Moran′sI指数测度了中国省域2000—2015年高耗能产业碳强度的空间自相关程度,并采用随机排列法构造正态分布以检验其显著性(表2)。结果显示,各年份的全域Moran′sI指数全部为正值,统计量Z值在5%水平上全部显著(P值均小于0.05);说明中国高耗能产业碳强度存在显著的正向空间自相关性,即本单元的高耗能产业碳强度对邻近单元产生正向影响,反之,邻近单元也会对本单元产生正向影响。从时间演变来看,2000—2015年全局Moran′sI指数呈现出波动型上升趋势,从0.282提高到了0.332,表明中国高耗能产业碳强度的集聚程度增强,排放强度相似的类型区在空间上更加趋向于集聚分布。另外,这也表明在下文探讨影响因素所采用的面板数据回归模型中,有必要加入空间效应以提高模型估计的准确度。高耗能产业碳强度的局域空间集聚特征明显,总体以高高集聚和低低集聚类型为主,其中高高集聚的省区主要分布在广西-贵州和中国北方地区,低低集聚的省区则集中分布于东部沿海地带,高高集聚和低低集聚的省区数量均有所增加,区域性集聚特征更加凸显,进一步说明中国省区高耗能产业碳强度的空间差异有逐步扩大的趋势。

表2 2000—2015年高耗能产业碳强度的全局Moran′s I指数Table 2 Global Moran′s I index of carbon intensity in high-energy intensive industry from 2000 to 2015

3 影响因素解析

3.1 模型设定

IPAT等式是表征人类行为驱动环境压力变化的经典模型,但由于存在一定的局限性,Dietz等在此基础上提出了随机回归影响模型,即STIRPAT模型[42]。该模型是一个多变量的非线性模型,经过对数处理之后可以进行多元线性拟合,实现了将不同的人文因素添加到模型对环境影响进行因果关系分析。本文以STIRPAT模型为基本框架,解析高耗能产业碳强度的影响因素。

影响高耗能产业碳强度的因素包括多个方面,根据文献的梳理总结以及数据的可获得性,本文重点考察以下9个因素,包括经济发展水平[43]、技术创新[44]、对外贸易[45]、产业集聚[46]、城镇化水平[13]、能源结构[47]、产业结构[48-49]、企业规模[50]、环境管制[51]。本文以人均GDP表示经济发展水平,以人均R&D支出表示技术创新,以进出口贸易总额占GDP的比重表示对外贸易,以高耗能产业工业总产值的占所有工业的份额表示产业集聚,以城镇人口占总人口的比重表示城镇化水平,以能源消费中煤炭的比重表示能源结构,以工业增加值占GDP的比重表示产业结构,以高耗能企业平均工业总产值表示企业规模,以工业固体废物综合利用率表示环境管制。各变量对数值的基本统计描述见表3。

基于STIRPAT模型,采用高耗能产业碳强度作为被解释变量,将上述9个影响因素纳入模型作为解释变量,最终的到解释中国高耗能产业碳强度时空格局影响因素的普通面板数据回归模型。以此为基础,进一步进行空间计量分析。为使数据更符合正态分布并消除模型异方差性,本文在回归前对被解释变量和解释变量做了对数变换。

lnHCIit=αit+β1lnPGDPit+β2lnRDit+β3lnFOREit+β4lnCLUSit+β5lnURBit+β6lnESit+β7lnINDit+β8lnFIRMit+

β9lnENVIit+εit

(8)

式中:ln表示自然对数;i(i=1,2,...,30)代表30个省份;t代表时间区间 (t=1,2,...,16);HCI表示高耗能产业碳强度;PGDP表示地区经济发展水平;RD表示技术创新;FORE表示对外贸易;CLUS表示产业集聚;URB表示城镇化水平;ES表示能源结构;IND表示产业结构;FIRM表示企业规模;ENVI表示环境管制;ait表示各面板单位的协整关系中存在着不同的固定效应;βi表示各解释变量的弹性系数;εit为横截面个体i在时间t上的随机误差项。

表3 各变量及其对数值的统计描述Table 3 Variables and statistical description of their logarithm

3.2 模型检验

本文涉及到16个年度的数据,时间跨度较长,有必要分析面板数据的平稳性。单位根检验显示中国2000—2016年高耗能产业碳强度的面板数据平稳,解释变量的对数值在一阶差分之后均平稳,协整检验结果显示这些变量之间均存在协整关系。另外,一方面,由上文可知,被解释变量HCI存在显著的空间自相关;另一方面,对普通面板回归模型采用OLS方法估计所得到的标准误差进行空间自相关分析,全局Moran′sI指数为0.233,Z值为2.585,并在1%水平上显著。因此,对于非独立性样本数据,采用传统的OLS方法估计的结果可能会存在严重的偏误。本文需要将空间效应纳入模型,更适合采用空间面板回归模型。

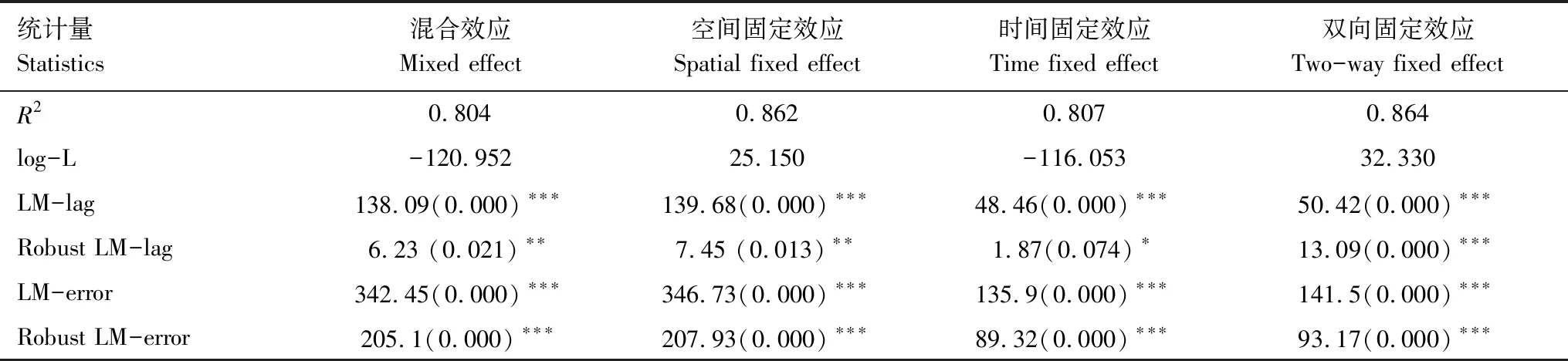

根据Hausman检验结果(26.73,P= 0.001),确定采用空间固定形式构建一般面板数据回归模型。进一步,对无空间相互作用模型进行LM检验及稳健性LM检验,包括时空均不固定(混合)、空间固定、时间固定、时空固定4种形式,判断SEM和SLM是否比非空间模型更优。如表4所示,加入空间效应和双向固定效应下的模型整体拟合程度良好,拟合优度检验统计量显著高于混合效应和时间效应模型。从对数似然函数值进行比较,空间固定效应和双向固定效应下模型的log-L值也明显高于另外两个模型。对4种形式的LM检验及稳健性LM检验结果显示,仅时间固定形式下的空间滞后效应没有通过5%的稳健性LM检验外,其余3种形式下的空间滞后效应与空间误差效应均通过了LM检验与稳健性LM检验。检验结果并非指向同一类型的模型,因此需要进一步构建更一般形式的空间杜宾模型(SDM),并对空间固定和时空固定两种形式下的模型进行检验。

表4 普通面板模型下4种形式的LM检验结果Table 4 LM test results of four forms under the common panel model

括号内是P统计值;*,**,***分别表示在0.10、0.05、0.01水平上显著

对零假设为空间固定效应联合显著的模型进行LR检验,结果为79.48(P=0.000),拒绝原假设,表明双向固定效应优于空间固定效应。另外,从对SDM模型的Wald 检验和LR 检验结果中可以看出,Wald-lag、Wald-error、LR-lag、LR-error 4个统计量均通过了1%的显著性水平,因此SDM模型不能退化为SEM或SLM 模型形式。由此,本文最终选择具有时间和空间双向固定效应的SDM模型揭示各因素对中国高耗能产业碳强度时空特征的影响。

3.3 结果分析

3.3.1SDM模型回归结果

各变量回归系数β的显著性检验结果显示(表5),技术创新、对外贸易、产业集聚、能源结构、产业结构、企业规模6个变量在5%水平上显著,其中除了能源结构为正向,其余5个变量均为负向。表明本地的技术创新、对外贸易、产业集聚、产业结构、企业规模对中国省域高耗能产业碳强度(HCI)有不同程度的降低作用,其中产业集聚的作用强度明显高于其他变量,本地产业集聚每提升1%,HCI将降低0.394%;其余变量每提高1%,HCI将下降0.1%—0.15%。能源结构对HCI具有显著的正效应,本地能源消费中煤炭的比重提高1%,将会导致HCI提升0.360%,是影响省域HCI的关键因素。另外,经济发展水平、城镇化水平、环境管制在10%水平上没有通过显著性检验,表明该3个变量对中国省域HCI的空间差异没有显著影响。

表5 空间杜宾模型的回归结果Table 5 Regression results of SDM model

*,**,***分别表示在0.10、0.05、0.01水平上显著;PGDP,经济发展水平,Economic level;RD,技术创新,Technological innovation;FORE,对外贸易,Foreign trade;CLUS,产业集聚,Industrial agglomeration;URB,城镇化水平,Urbanization level;ES,能源结构,Energy structure;IND,产业结构,Industrial structure;FIRM,企业规模,Company size;ENVI,环境管制,Environmental regulation

空间自回归系数ρ显著为正,表明中国省域高耗能产业碳强度(HCI)明显受到临近省份的影响,同时也对邻近省份的HCI产生影响。HCI存在明显的空间溢出效应,回归系数ρ为0.16,并在5%水平上显著,这表明临近省份HCI每变动1%,本省份的HCI度会往相同的方向变动0.16%。

空间滞后项系数W的显著性检验结果显示(表5),技术创新、对外贸易、产业集聚、环境管制在5%水平上显著,其中技术创新、对外贸易为负向效应,产业集聚、环境管制为正向效应。邻近省份的技术创新、对外贸易每提高1%,本省的高耗能产业碳强度(HCI)分别降低0.287%、0.304%,而临近省份的产业集聚、环境管制每提升1%,本省的HCI分别将上升0.437%、0.264%。另外,邻近省份的地区经济发展水平、城市化水平、能源结构、产业结构与企业规模对本省的HCI没有明显影响作用。

3.3.2直接效应与间接效应

上文对外生交互效应(WX)的系数估计中,W×lnRD、W×lnFORE、W×lnCLUS、W×lnENVI均在5%水平上显著,为了更加深入的解析这种空间交互效应,本文以SDM模型模拟结果为基础,进一步计算出各影响因素对中国省域高耗能产业碳强度的直接效应与间接效应。结果如表6,可以将变量分为四类。

表6 不同影响因素对高耗能产业碳强度的直接和间接效应Table 6 Direct and indirect effects of various impact factors on carbon intensity in high-energy intensive industry

*,**,***分别表示在0.10、0.05、0.01水平上显著

第一类变量同时具有直接效应与间接效应,包括技术创新、对外贸易、产业集聚,其中技术创新、对外贸易对中国省域高耗能产业碳强度(HCI)的直接效应与间接效应均显著为负,并且间接效应大于直接效应,也就是说技术创新、对外贸易具有降低HCI的作用,并且空间溢出效应影响更大。例如,各省份的技术创新水平均提高1%,本省份和邻近省份的HCI分别降低0.078%、0.278%。另外,产业集聚的直接效应显著为负,而间接效应显著为正,表明产业集聚每提高1%促使本省份HCI 降低0.390%,却使临近省份HCI提升0.404%,导致这个特别现象的原因可能是,产业在向一个省份集聚过程中会使周边省份的产业集聚降低,进而导致的HCI提升。

第二类变量只具有直接效应、没有间接效应,包括能源结构、产业结构、企业规模,其中能源结构的弹性系数最大且具有正向作用,表明能源消费中煤炭的比重每提高1%,仅能促使本省份的高耗能产业碳强度(HCI)提升0.362%,对周边省份没有显著影响。产业结构、企业规模直接效应的弹性系数均显著为负,表明提高工业比重以及扩大企业规模有助于降低HCI。例如,企业规模扩大1%,有助于本省份HCI降低0.102%。

第三类变量只具有间接效应、没有直接效应,仅环境管制属于该类。环境管制间接效应的回归系数为0.255,并在1%水平上显著,说明环境管制强度提高1%,虽然对本省份没有显著性影响,但将会促使周边省份高耗能产业碳强度(HCI)提高0.255%。可能的原因是,本地环境管制提高之后,高耗能企业面临治污成本增加,一些企业不是通过投资先进技术和环保设备来提高能源效率,而是选择了搬迁到环境管制更宽松的周边省份,结果导致本地高耗能产业碳强度并没有明显降低,但周边省份由于低水平的高耗能企业增多,最终导致HCI的提高。

第四类变量既无直接效应、也无间接效应,包括经济发展水平和城镇化水平。经济发展水平的回归系数为负,而城镇化水平的回归系数为正,但二者均没有在10%水平上通过检验。这一发现与Cheng等[26]对整体碳排放强度的研究结果有所差别,该文认为经济发展水平、城镇化水平对碳排放强度均显著为正。这说明,各影响因素对高耗能产业碳强度与整体碳强度的作用机制是存在差异的,降低高耗能产业的碳排放强度需要制定更有针对性的措施。

4 结论与讨论

本文利用2000—2015年中国30个省区的面板数据,在测度出各省区高耗能产业碳排放强度的基础上,采用探索性空间分析方法以及建立空间计量模型,刻画了中国高耗能产业碳排放强度的时空差异特征、并揭示出了其影响因素以及空间溢出效应。主要得到以下结论:第一,2000—2015年中国高耗能产业碳排放强度下降趋势极为显著,从8.70 t/万元降低到了2.14 t/万元;第二,高耗能产业碳强度存在着极大的空间分异特征,具体表现出“西高东低”与“北高南低”并存的格局,并且“南北差距”比“东西差距”更大。另外,还具有显著的空间自相关特征,碳强度值相似的省份更倾向于空间集聚。第三,模型检验表明时空固定形式下的空间杜宾模型可以实现最优模拟,本地高耗能产业碳强度明显受到周边省份的影响,临近省份的高耗能产业碳强度每变动1%,本省份也会同向变动0.16%。第四,影响因素方面,技术创新、对外贸易、产业集聚同时具有直接效应与间接效应,技术创新、对外贸易不仅促使本省高耗能产业碳强度降低,而且通过溢出效应促使周边省份也降低;产业集聚对本地高耗能产业碳强度产生负向影响,而对周边省份产生正向影响。能源结构、产业结构、企业规模只具有直接效应而不存在间接效应,能源结构对本地高耗能产业碳强度产生显著的正向影响;环境管制只具有空间溢出效应而不存在直接效应,环境管制强度提高1%,周边省份高耗能产业碳强度将提高0.255%。另外,经济发展水平和城镇化水平既不存在直接效应、也无间接效应,这一现象与已有对整体碳强度的研究结果差异明显。

降低高耗能产业碳强度是我国实现2030年减排目标的重要抓手。本文通过实证研究获得以下政策启示:(1)重视高耗能产业碳强度的空间交互效应,制定区域协同发展与控制策略。大区域范围内应该采取统筹规划、资源共享、产业协作以及信息共享的合作治理模式。(2)把握影响高耗能产业碳强度的主导因素,确定减排政策的重点方向。高度重视技术创新在降低高耗能产业碳强度的作用,加大外向型经济开放力度,积极引进国外先进工业技术设备和管理经验,着力调整高耗能产业领域的能源消费结构,提高清洁能源的消费比重;优化产业布局,推进高耗能产业集聚式发展;加强环境管制,制定严格的排放标准。(3)立足于区域实践,制定差异化的减排措施。东部沿海地区应推进自主创新与引进国外先进技术并重,大力推进创新技术在工业生产中的应用,打造生态型产业集群,发展循环经济;中西部以及北方省份应以能源消费结构优化为核心,逐步降低以煤为主的高消耗、高排放的发展方式。(4)应对当前高耗能产业逐步向中西部转移的趋势,为避免成为“污染避难所”,中西部地方政府需要加强环境监管,因地制宜,在评价资源环境承载力的前提下合理推进产业布局。

该研究还存在一些薄弱环节,一些问题还有待于深入探究。第一,由于数据限制,研究选取的基本空间单元仅在省域层面,未来有必要从地级市或更小的空间尺度进一步开展研究。第二,本文将高耗能产业作为整体研究,由于决定不同行业碳排放强度的影响因子存在较大差异,未来还需要从高耗能产业的细分行业深入探讨,有助于提升不同区域节能减排的针对性。第三,对于影响因素及其空间溢出效应的探讨,本文侧重揭示了不同要素的影响方向、相对强度以及溢出效应,但一些因素的特殊作用规律没有被深入刻画,譬如本文模型中显示经济发展水平、城镇化率对高耗能产业碳排放的影响不显著,而已有的研究成果表明经济发展水平、城镇化率对碳强度的影响除了线性关系还存在非线性关系,二者对高耗能产业碳排放是否也存在非线性这样的规律?因此,未来还需要采用新模型、新方法进一步分析不同影响因素的作用机制以及多种变量之间的交互影响。