高校校园绿地不同视觉空间恢复性效应研究

李承康,艾嘉蓓,陈凌静,郑涵青,黄启堂

(福建农林大学园林学院,福建 福州350002)

在当前教育兴国的时代背景下,校园空间逐渐成为城市中十分重要的公共空间。与中小学不同之处在于,高校作为全日制的高等教育场所,在该环境下师生们与校园环境接触的时间更长且更加频繁。对于高等学校来说,校园承担了师生及学者们的生活、学习、工作和研究需要,为其提供健全的物质条件,从而也使校园环境的休闲游憩作用得到彰显。

我们将某些能够帮助人们从精神压力及消极的身心状态中恢复过来的环境,称为“恢复性环境”[1],因此,在高校校园绿地范围内,具有这种特征的环境则称为“高校校园绿地恢复性环境”。人们与校园绿地之间的互动差异将使得个体的恢复方向和恢复程度产生变化,这种变化与身心消耗状态发生平衡后,会反映在其心理健康、生理健康和社会健康的层面。优良的恢复性环境能促使人们得到心理恢复和生态保健的效果,同时促使进行适当的体力运动和社交活动,反之则起阻碍恢复的作用,甚至致人逃离该环境。

国内外学者对校园绿地空间的恢复性效应进行了不同研究。日本学者松冈发现,日本的高中生在闲暇时间从窗户上欣赏乔木和灌木与建筑一起搭配的环境或者宽阔的草坪,他们将有更好的学习成绩以及更高的毕业率,更多的想做实事,更多的上大学计划及更少的犯罪行为[2]。Hipp 提出对于疲劳的学生来说,特别是当他们认为校园具有恢复性潜力时,丰富的周边自然环境可能会启动并维持对日常运作至关重要的恢复性体验[3]。Scholl 等人认为,校园环境的营建可以增加学生有意、偶然或间接参与和活动的机会[4]。而国内有较多学者以人的行为学特征作为切入点开展研究,并试图从环境心理学的角度出发开展研究。吴磊通过分析高校校园景观主体使用人群的心理需求及校园活动的行为规律,讨论如何将环境心理学运用在高校校园花架设计中[5];李司淼从大学生行为模式的参与性角度,通过研究大学生行为模式和景观需求来设计使用组满意的校园景观[6]。在环境恢复性的方向上,刘畅等人发现校园绿地的访问行为对大学生的心理恢复有显著促进作用,且访问动机对他们的访问行为影响较大[7];尤达等人将大学生的样本特征与校园绿地的环境恢复性进行联系分析,研究得出,学生的年级、专业、月消费水平、使用绿地的频次、单次时长及使用目的都对环境感知有显著影响[8]。

从目前国内外的研究现状可以看出,我国对于高校校园绿地环境恢复性的研究还处于理论搭建和初步规划的基本阶段,对环境空间的物理要素与恢复性之间的关系研究较少,且对文脉延续和人文关怀方面的重视不够。因此,从生理实验角度入手,对校园绿地的恢复性效应进行实证分析十分重要。本研究主要是对不同空间类型的环境进行恢复性效应研究,通过对校园绿地进行空间分类、照片取样以及播映设计,提取实验室中环境体验者的脑电波信号进行恢复性感知分析。从不同空间类型的层面上展开研究,以期在进行校园健康效益提升时能够从更加宏观的角度进行营造。

1 研究内容与实验方法

1.1 研究地点与空间样本

1.1.1 研究地点选择

本研究以福建农林大学金山校区 (东经119o14′,北纬26o05′)为研究区,南亚热带季风气候,年平均气温19.6 ℃,最高气温42.3 ℃,最低气温-2.5 ℃,年平均降雨量达1343 mm,无霜期达326 d,气候属冬短夏长,温暖湿润,适宜各类生物的生长和繁衍。校园内总占地面积达234 hm2(包括山体和水域),实地建设面积约60 hm2,总规划建筑面积达76.6 hm2,实际建成面积达69.7 hm2。校园内有超过一半的土地为植被丰富的山林,占地面积约52 hm2,同时还承载了开阔宜人的水域空间,面积约15 hm2,以及秩序井然的田间实验基地和园地,面积约15 hm2,总绿地面积约占校园的50%。校园内有观音湖、中华名特优植物园、湿地生态园、时令花卉园、森林兰苑等多个生态景区,其中观音湖规占地面积达7.1 hm2,湿地生态园占地面积约2 hm2,中华名特优植物园占地约6.4 hm2,时令花卉园占地约0.4 hm2,森林兰苑占地约0.5 hm2。

1.1.2 空间样本选取

在福建农林大学金山校区的进行绿色空间的踩点记录,根据空间类型的分类进行地点筛选,并于光线条件较好的天气进行现场拍照,选取正光面横向取景,视线高度保持在1.70 m。为避免过多环境因素对各空间类型的被试体验造成影响,故在选取样本空间时尽量选择空间视觉主体面积占画面50%以上,且画面中建筑体量较小、环境内容较为单纯的照片。参考Wang 等人对于绿地的空间分类方式[9],将高校校园绿地视觉类型分为滨水空间(P)、草坪空间(Q)、林下空间(R)、广场空间(S)、道路空间(T)共5 类,每类选取两张风景近似的照片,避免被试在重复观看同一张图片时引发视觉审美疲劳(图1)。

1.2 实验仪器与实验方法

1.2.1 实验仪器

该实验选择在福建农林大学下安实验楼的录音室进行,环境隔音效果良好。套间面积约25 m2,里间为被试体验区,外间为实验监控区。里间内设投影仪、投影幕布、人体工学座椅,全部源自福建农林大学教学设备,其中幕布尺寸为1.86 m×1.40 m,距实验者2.5 m,距地面0.8 m;外间设有信息采集电脑及通讯设备。实验室内恒温24 ℃,相对湿度50%。研究中主要采用的实验仪器为北京津发科技研发的ErgoLAB 人机环境测试云平台,数据的取得方法包括刺激输出、信号收集及信号监测3 部分(图2)。

图1 5 类样本空间图片Figure 1 Five sample space pictures

图2 ErgoLAB 操作界面示意图及可穿戴脑电同步测量模块Figure 2 A diagram of the ErgoLAB interface

1.2.2 实验方法

本次实验采取的是图像评估的方法,这是因为图像评估的方法能够对环境因素进行控制,而非对当前当地的环境进行评估,特别是在环境难以控制变量进行获取时,图像评估是获得不熟悉景观体验的最可行方式[10],目前该方法已广泛应用于景观规划和环境领域[11-13]。高校校园绿地最主要的使用人群是在校大学生,因此在志愿者的选择上首先考虑学生志愿者,其中男性23 人,女性22 人。操作流程如图3,实验播映中出现景观图片时需要被试进行场景想象及空间体验,出现空屏时被试可以进行神经放松,出现文字提示时,主试通过话筒与被试进行互动。在压力问答环节,采用倒叙数字记忆的方法[14],即主试者以匀速读出随机的2 位数字组,且要求被试者轻声倒背,背诵正确则增加一位数字重复上述操作,若背诵错误则换一组数字。5 类空间图片组随机播放,每组播映时长240 s,整个实验过程持续约25 min。

在线采样率为256 HZ,首先将数据格式转换为.set,然后对数据质量进行检查,并剔除6 名极端被试者,剩余39 名被试者。接着进行电极定位及滤波,其中带通为0.1-60 HZ,陷波为49-51 HZ。对滤波后的数据进行数据分段(2 s 一段),在插值坏导,剔除伪迹后重参考为全脑平均参考[15]。对不同条件下的每个试次进行短时傅里叶变换,分析频段为Alpha(8-14 HZ),Beta(14-30 HZ),Gamma(30-49 HZ),窗函数选择hanning 窗,步长0.125 s,时间分辨率为1 ms,频率分辨率为1 Hz,最终求得power(uV2),设信号x(t)∈L2(R),窗函数为h(τ)对,* 表示复共轭,τ和f 表示时间和频率,解析公式如下[16]:

图3 实验流程示意(笔者自绘)Figure 3 Schematic diagram of the experiment

2 结果与分析

参与本次实验的45 名被试者中,有6 名被试者由于数据质量较差而被剔除,因而对剩余的39组有效数据进行分析。实验中所测量电极有Fpz、Fz、F3/4、P3/4、01/2 共8 个电极位,其中Fpz 为接地点。对每张图片相应的数据点进行不同波段的功率谱分析,同时对单个电极和电极平均进行统计。

2.1 各阶段时频图分析

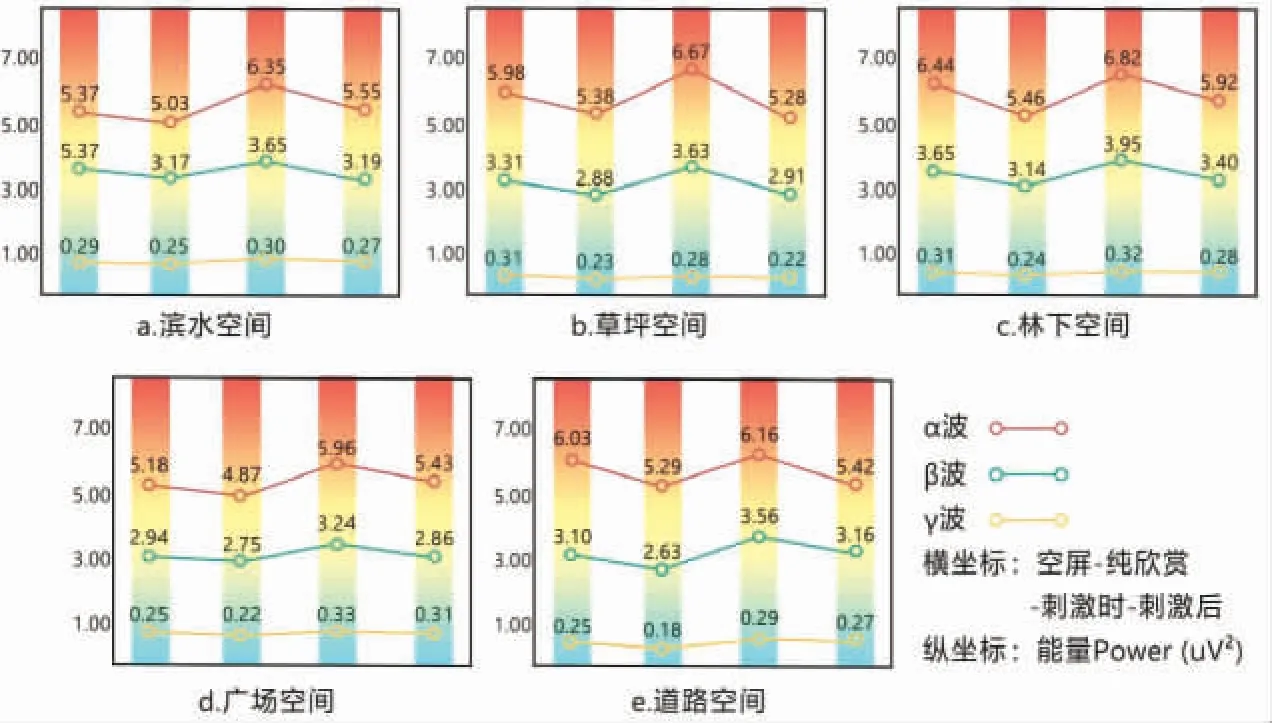

每一组空间类型欣赏过程中都会经历基线测量、纯欣赏、压力刺激时、压力刺激后共四个记录过程,按每个记录过程对各图片对应的脑电波进行时频变换,且选择全部电极平均电位作为功率谱(单位uV2),从而可知不同条件下人脑的活跃波段及活跃程度。

将被试者在欣赏5 类不同空间类型产生的脑电波进行叠加平均,得出被试者在实验过程各阶段全部电极平均后的频谱图和频带能量(图4),即欣赏一组完整图片时,被试者大脑0.1 Hz~60 Hz 全脑EEG 功率谱。观察可知,脑电波的主要活跃波段为α2(10 Hz~13 Hz)及β1(13 Hz~20 Hz)。由于被试者在进行试验时处于身体佩戴仪器的状态,即使周围环境封闭且无噪音影响,其仍然无法达到闭目放松时的脑波水平,即仍有β 节律伴随。而整个实验除了压力刺激过程中,被试者会有定向注意和小幅度的轻声言语动作外,并无其他肢体行为,因此γ 节律表现不明显。

根据各频带的能量峰值可以看出,基线测量到纯欣赏的过程中,脑波能量峰值降低,活跃程度降低,根据试后对被试的采访可以得出此结论,这是由于被试在观看空屏时思维紧张,会不自主地对即将播映的图片进行猜测,而转到风景图片时情绪瞬间放松,虽然屏幕的视觉会引起大脑反应,但欣赏风景图片时思维放松,由猜测转为观赏,因而活跃程度下降。从纯欣赏到压力刺激再到刺激后这个变化过程中,大脑节律的活跃程度先升后降,这是由于主试在施加压力时,被试大脑不断思考且持续消耗定向注意水平,这使得大脑皮层的电位值不断增加,而当刺激结束后视线中出现风景图片时,大脑则逐渐恢复定向注意水平,使得脑波能量值恢复平稳。根据此图可知,被试者在实验过程中的脑波变化基本规律,为后续分析奠定基础。

2.2 各空间功率谱变化趋势分析

如图5,将5 种空间类型下,被试者在各阶段的平均脑电波能量变化进行比较分析,发现其变化趋势皆呈现先降后升再降的蛇形折线,且α 节律变化幅度最大,占脑电波变化的主导地位,而γ 节律起伏微弱可忽略不计。根据这种变化趋势可以看出在整个实验过程中,由空屏转为组内第1 张图片时,被试脑电波的波幅呈现不同程度的下降,此时的功率谱变化即代表被试者在纯欣赏风景图片时的脑电波情况;当受到压力刺激时,被试者的脑电波呈明显上升,这个阶段的变化值即代表被试者所受压力程度;当压力刺激结束,被试者开始欣赏组内第2 张图片时,脑电波呈整体下降的趋势,此时的变化即代表被试离开压力刺激后的大脑恢复程度。因此可以看出,在这5 种不同空间类型中,被试者纯欣赏风景和压力刺激结束后,都获得了一定程度的情绪缓解。

图4 各实验阶段时频图(笔者自绘)Figure 4 Time-frequency graph for each experimental phase

2.3 各空间压力恢复效应分析

根据脑电波变化的敏感性特点,要分析这5 种不同空间类型对人体的恢复性支持作用,主要从两方面对实验中的脑电波变化特征进行分析:一是对纯欣赏不同空间类型图片时的脑电波状态进行比较;二是在压力刺激后,不同空间类型图片对人脑压力状态的恢复效应比较。

2.3.1 基线测定-纯欣赏

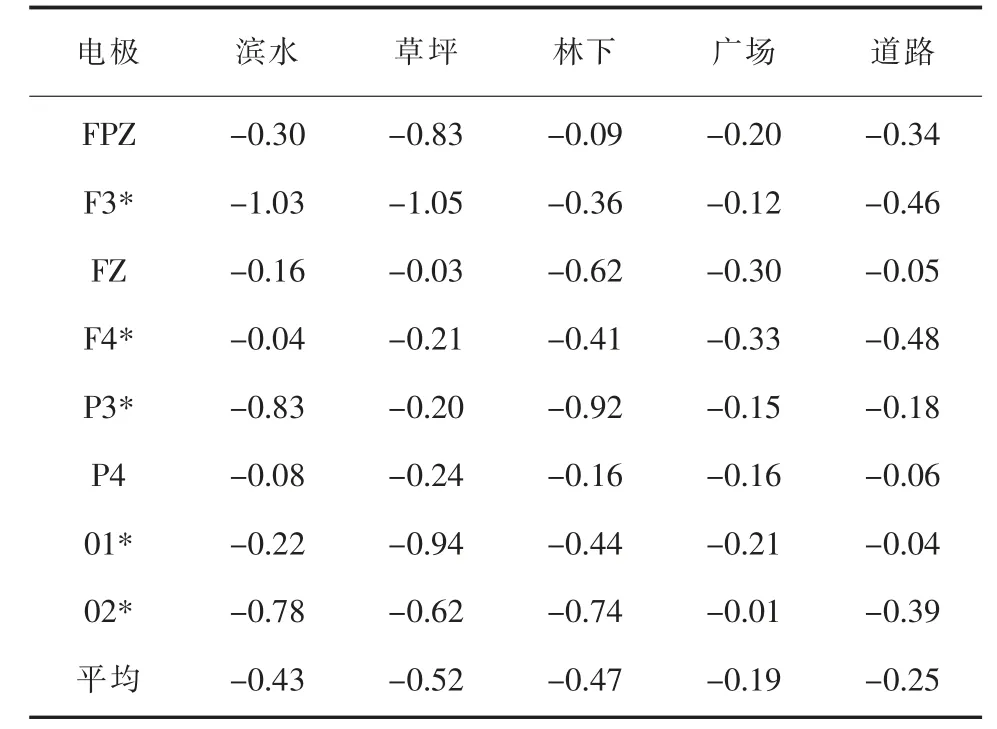

将被试者在观看空白屏幕时的脑电波作为基线脑电波,用压力刺激前欣赏图片时的脑电波与之相减,得到被试者在纯欣赏景观图片时的脑电波变化值,对每个电极及平均电极进行单因素5 水平的重复测量方差分析,得到表1 至表3。

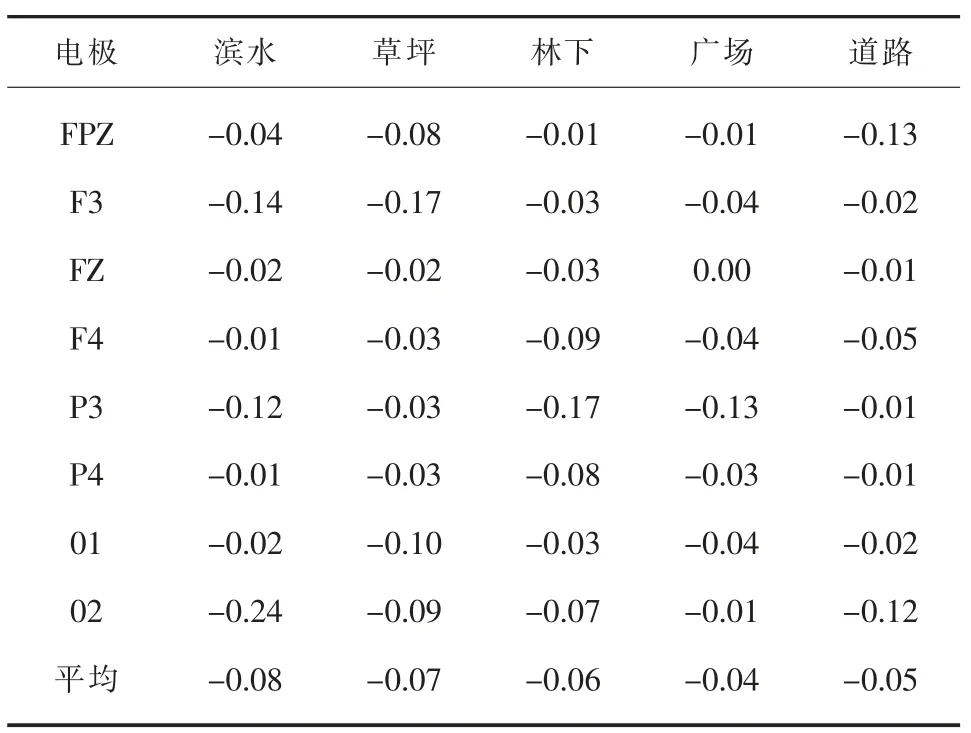

表1 纯欣赏时α 波功率谱Table 1 Alpha wave power spectrum when pure appreciation

表2 纯欣赏时β 波功率谱Table 2 Beta wave power spectrum when pure appreciation

图5 各空间类型压力恢复时功率谱变化比较(笔者自绘)Figure 5 Compare power spectrum changes for different space types during pressure recovery

表3 纯欣赏时γ 波功率谱Figure 3 Gamma wave power spectrum when pure appreciation

从表1-表3 可以看出,压力刺激前减去基线水平的脑电波值为负值,即纯欣赏时脑电波α、β、γ 3 个节律的功率谱都下降,且下降幅度呈:α>β>γ。纯欣赏时,电极F3、F4、P3、01 及02 的α 波、β 波功率谱变化情况与不同空间类型呈显著相关(p<0.05),而γ波与不同空间类型之间的变化关系并不显著,由此可以看出,纯欣赏时被试者会由于视线中空间类型的不同而出现不同的情绪感知。被试者在纯欣赏的过程中情绪呈现整体平缓且放松的状态,其中α 节律下降程度最高,说明此时被试者的脑波主要由α节律主导,在此过程中,其视线被投影幕布上的风景图片所吸引,一方面引发了被试者的定向注意,另一方面又因风景图片所具有的审美特征而获得缓释定向注意紧张感的作用。

将3 种节律下各空间类型图片的电极平均值变化进行比较(图6),可以看出被试者在欣赏不同空间时,其脑电波功率谱的下降程度为(以α 波为例,单位为uV2):草坪空间(0.99)>林下空间(0.74)>滨水空间(0.60)>道路空间(0.35)>广场空间(0.31)。由此可知被试者在观看草坪空间时所获得的情绪变化程度最大,这种变化体现为α 波下降,被试者对风景图片的关注度上升,β 波下降,被试者的精神紧张程度降低。而广场空间和道路空间的功率谱变化程度最小,说明这两类空间并未引起被试者的较大反应,当被试者在纯欣赏这两类空间时的情绪起伏较小,未能引发被试者更大的兴趣和观景体验。

综合来看,由于被试者和样本空间之间具有一定的熟悉程度,因此可以平衡因环境熟悉度而带来的恢复性差异。这5 类样本空间中都无大体量建构筑物及行人等明显的干扰元素,视觉主体识别度高且面积皆占空间总体的1/2 及以上,其中滨水、草坪及林下空间在自然元素视域面积和绿视率上,比广场及道路空间明显更高。而校园绿地中,广场和道路等大面积的硬质铺装最为常见,在这两类空间的使用过程中往往会忽略对其景观的欣赏,因此对于使用功能强的校园绿地来说,其自然元素和绿视率的占比更影响使用者的恢复性感知。

图6 各空间类型纯欣赏时功率谱变化比较(笔者自绘)Figure 6 Compare the power spectrum changes of different space types in pure appreciation

2.3.2 压力刺激时-压力刺激后

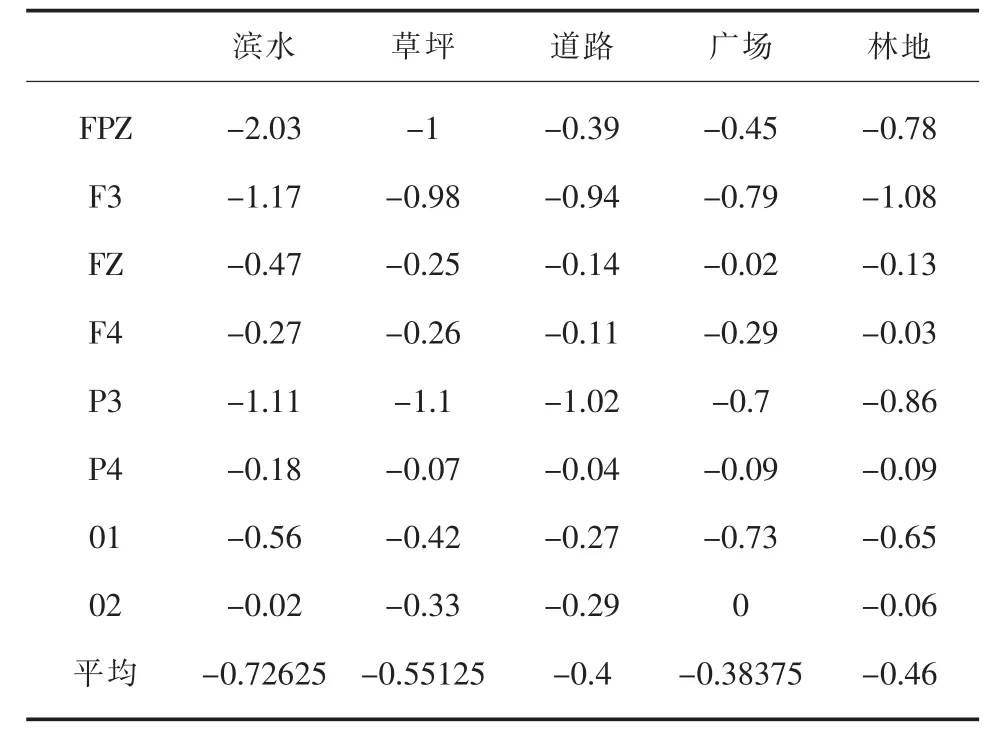

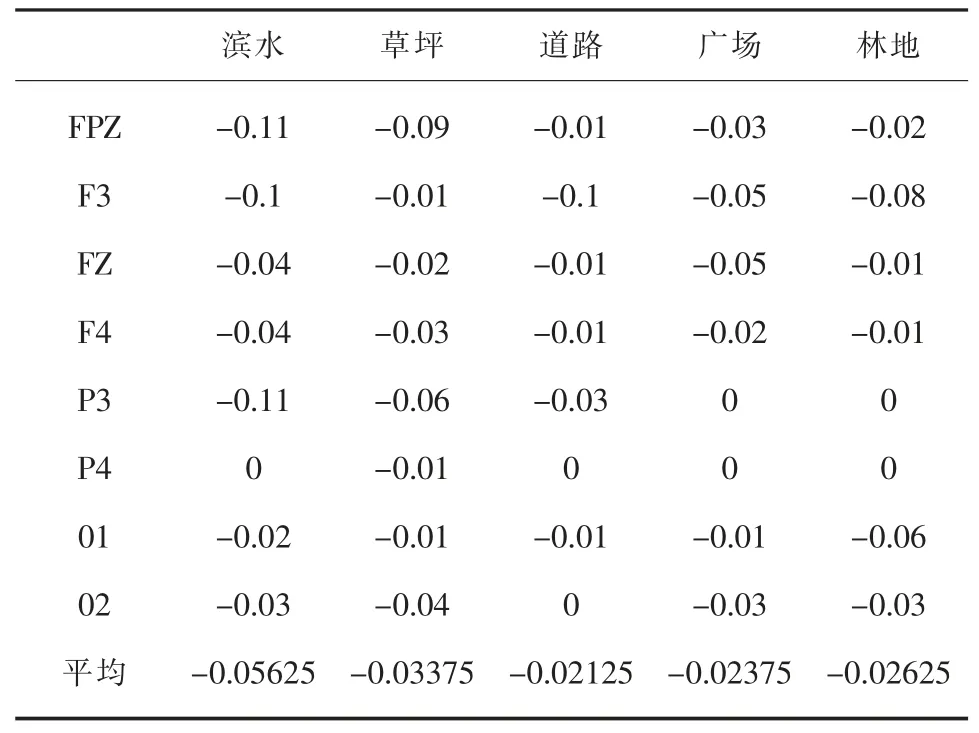

压力刺激后,被试者会欣赏同一类空间的风景照片来进行情绪的放松,将此时的脑电波与压力刺激时的脑电波进行比较,发现在情绪放松这个阶段中被试脑电波呈下降趋势。同样对每个电极及平均电极其进行单因素5 水平的重复测量方差分析,得到表4 至表6。

表4 压力恢复时α 波功率谱变化Table 4 Changes in alpha-wave power spectrum duringpressure recovery

表5 压力恢复时β 波功率谱变化Table 5 Changes in beta-wave power spectrum during pressure recovery

表6 压力恢复时γ 波功率谱变化Table 6 Changes in gamma-wave power spectrum during pressure recovery

从表4-表6 中可以看出,在压力恢复阶段,被试者的脑电波功率谱差值基本呈现为负值,即下降的状态。这说明被试者在经历了压力刺激,情绪状态得到了恢复,但对这5 类空间进行方差分析时发现,不同空间对被试脑电波能量值下降程度的影响并不显著(p>0.05),因此不能通过其下降程度的对比来认定各空间在的恢复性效应。分析认为,被试者在受到压力刺激时,由于个体在生理、心理、社会特征及抗压能力等各方面均存在差异,在压力恢复水平上会受到其个体特征的影响,而此次实验中被试的人数和特征不足以忽略这种差异,并且在压力刺激停止后,被试者本身就能够得到一定的压力缓解,因此无法判断到底是由于不同环境空间使得被试者获得压力恢复,还是个体离开压力刺激后得到的恢复。

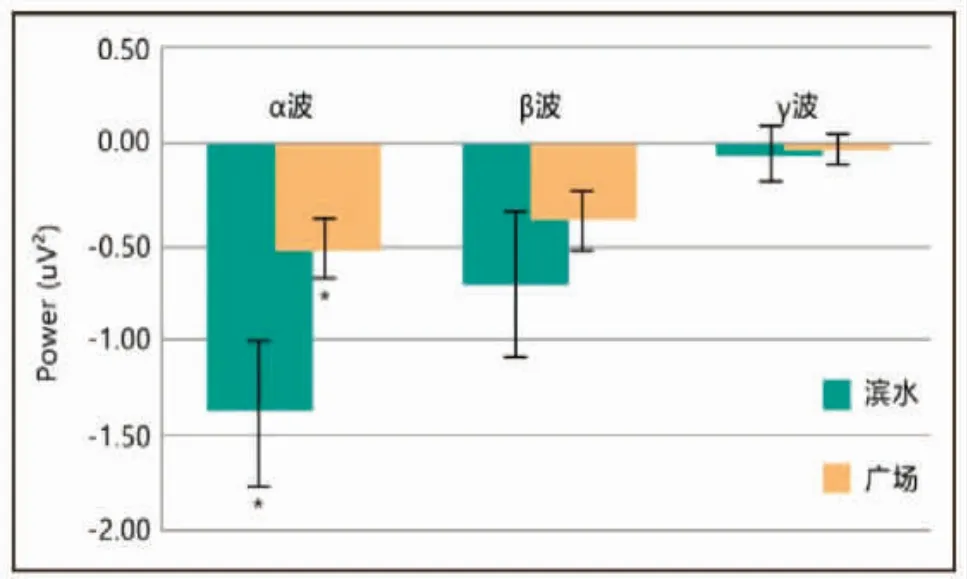

针对这个问题进一步对空间类型的恢复性效应进行两两比较,比较结果显示滨水空间与广场空间的恢复性效应存在差异(p=0.172),其中滨水空间下脑电波功率谱下降1.39uV2,广场空间下下降0.51uV2。其他空间对比均不显著(p>0.05)(图7),说明被试者在欣赏滨水空间和广场空间时,确实由于空间环境的变化而引发了不同程度的恢复性效应,且滨水空间更能够帮助被试者获得情绪放松的体验,因而推断出在校园绿地中,水体和植被等自然元素相互组合的情况下,比完全绿色植被或与步道搭配的绿色植被更具有恢复性效应,这也与其他学者在城市绿地相关研究中得出的结论相一致。因此对于校园绿地中较开阔的硬质铺装环境,增加绿视率和自然元素面积和适当与水体搭配,更能够缓解使用者在压力状态下的身心压力。

图7 各空间类型压力恢复时功率谱变化比较Figure 7 Compare power spectrum changes for different space types during pressure

3 结论与讨论

3.1 结论

根据研究者对校园绿地不同视觉类型的环境调查取样,以及利用脑电波技术对个体在空样本中的恢复性感知测定,可以得出以下实验结论:

(1)在高校校园绿地中,当使用者处于安静平和的状态下对绿地环境进行欣赏和接触时,其大脑的α节律和β 节律会处于脑电波的主导位置并会有所下降,其对绿地环境本身的内容会产生一定的关注,这种关注能够帮助其减轻在使用定向注意时的消耗。

(2)当使用者出现了一定的负面情绪或精神压力时,通过与校园绿地的视觉接触能获得一定的舒压效果,尤其在欣赏宽阔的草坪和滨水绿地时,环境中丰富的自然元素能够带给使用者良好的恢复作用,而接触较为封闭的林下空间时效果次之。

(3)校园内最常见且使用频率最高的硬质广场和道路也能给使用者带来一定的压力舒缓作用,但这种支持效果较弱,需在此类空间中搭配一定绿量的植被或水体,方能提高使用者与环境互动时的情绪恢复效应。

3.2 讨论

本研究在对空间类型进行选取时,由于所在城市的气候环境特点以及植物配置特征具有一定的地域性差异,可能缺少普适性。并且缺少对样本内更加细致的环境要素进行比较分析,例如水域占比、硬质铺装占比、行人影响等元素与恢复性感知之间的关系,因此这些影响因素在今后的研究中可进行梳理分类,更加全面地展开讨论,以期更加准确地针对不同空间类型的高校校园绿地进行环境改造和恢复性提升,使师生更好享受校园环境带来的身心体验。