日本高校社会工作职业教育的发展与启示

栾添 王慧

摘 要 日本的高校社会工作职业教育开展较早。目前各高校通过加入日本社会工作教育学校联盟,对自身教学质量进行约束,形成了较为完备的社会工作职业教育体系。日本重视职业资格教育,所以社会福祉士的培训课程设置对高校社会工作职业教育的影响巨大。随着日本社会福利制度的革新,社会工作者职能越发明确,社会福祉士培养中暴露出了许多问题。日本厚生劳动省于2019年6月对社会福祉士培养课程内容、实习机构范围、实习时间三方面进行了改革和调整。我国也应借鉴日本经验,通过合理利用职业资格考试制度、根据就业市场变化进行社工职业教育改革、建立统一的社工实习教育制度等方式推动高校社会工作职业教育发展。

关键词 日本;高校;社会工作;职业教育;社会福祉士;培养课程改革

中图分类号 G719.313 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)33-0072-05

第二次世界大战后,在美国占领军总部的推动下,日本政府于1946年成立了第一所专业性的社会工作学校,这也是现在日本社会工作大学(Japanese Conege of Social Work,JCSW)的前身。1950年,日本社会工作初级学院正式成立,至1958年发展成为一所正规的四年制大学[1]。日本于1987年出台《社会福祉士及介护福祉士法》,确立了“社会福祉士”这一社会工作者国家资格的合法性,与社会福祉士培养相关的课程逐渐成为高校社会工作教育的核心课程。随着日本社会对社会工作者需求度和认同度的逐步提高,为了提升社会工作者的职业水平,经多方反复验证与探讨,日本厚生劳动省继2007年修改社会福祉士培养课程之后,于2019年再次修改社会福祉士培养课程。社会福祉士培养课程的改革推动了日本高校社会工作职业教育的发展,并给予我国高校社会工作职业教育以启示。

一、日本高校社会工作职业教育的定位

在日本,社会福利(Social welfare)教育和社会工作(Social work)教育是两个比较容易混淆的概念。日本的大学普遍开设社会福利专业,社会福利教育的范围较为广泛,其目的不仅是培养专业人才,还更多体现在通识教育方面,旨在向学生传授社会福利服务的相关政策与理念。而社会工作教育指向性较强,日本学界普遍认为社会工作教育就是为正在从事或将要从事社会工作的人员所提供的职业教育[2]。

日本社会福祉士的专业活动领域及所发挥的社会职能基本可以等同于我国的社会工作[3]。社会福祉士考试是日本社会工作领域最具权威性的国家级职业资格考试,其考试科目为社会工作职业教育的课程安排提供了参考。社会工作教育学校(包括大学、短期大学、专门学校、指定的培训机构)为了使毕业生满足参加社會福祉士考试的条件,需要按照日本社会工作教育学校联盟的要求申请成为会员,向学生讲授指定的课程并进行实习、演习等教学实践指导。

因此,狭义的日本高校社会工作职业教育指的就是社会工作教育学校(社会工作教育学校联盟会员)以社会福祉士培养课程为核心进行的职业教育。各社会工作教育学校也会根据自身师资特点开设与社会福祉士培养不直接相关的课程,以丰富高校社会工作职业教育课程体系[4]。因为教育、法律、劳动、医疗保健、社会福利等各行业都需要不同学历层次的社会工作人才,所以广义的日本高校社会工作职业教育以培养专业性更强、职业水平更高的社会工作者为目标,不仅包括本科教育和专科教育,还包括研究生教育和继续教育[5]。本文中的日本高校社会工作职业教育取狭义的概念,对社会工作教育学校提供的研究生教育和继续教育不多作解读。

二、日本高校社会工作职业教育改革的缘由

为了应对日趋复杂的社会问题,社会福利制度安排逐渐细化,致使社会工作者职能更加明晰,社会福祉士的培养面临挑战,日本高校社会工作职业教育改革势在必行。近年来,日本的“地域福利”得到了十分显著的发展。虽然在众多语系中能和日语中的地域福利一一对应的词汇并不存在,但我国大部分研究者将其解读为社区福利和地方主导型的契约化社会福利[6]。

(一)社会福利制度的革新

2000年,日本设立了护理保险制度,经历多次修改和论证,于2015年在对护理保险制度的修订中,正式提出构建地域综合照护服务体系。地域综合照护服务体系通常以中学学区为单位构建日常生活圈,以每1万至2万个居民的生活圈为单位设立地域综合援助中心。该体系在成熟的地域福利基础上将生活援助、保健预防、护理康复、医疗看护、居住五大要素有效衔接起来,整合和利用当地服务资源,不仅满足老年居民的照护需求,还将主要服务对象从老年人逐步扩大到残疾人、妇女、儿童乃至全体居民[7]。

2016年,日本内阁会议制定“日本一亿总活跃计划”等相关政策,并提出实现“地域共生社会”的构想。政策强调各地居民既是接受服务的被援助对象,又是提供服务的援助者。需要利用公共服务带动个体服务,发挥居民的主观能动性,使更多的民生问题通过社会基层组织解决。至此,居民日常生活中的护理、育儿、社会救助、残疾救济等各项服务,甚至包括居民就业、独居老年精神慰藉等个性化服务都被涵盖在地域综合照护服务体系中[8]。政策的细化对社会工作者的职业素养提出了更高要求,也使社会工作者的职能更加明确。

(二)社会工作者职能明确化

地域综合照护服务体系中的五大要素是互联互通的,需要多方紧密协作方能将资源有效链接,而社会工作者的服务便是其中的重要一环。以居民需要入院治疗为例,居民可以通过地域综合援助中心或其他途径联系社会工作者,与社会工作者进行有效沟通。社会工作者在评估居民状况后可以将其引导至社区医院,也可以根据居民诉求进行调整,引导居民入住慢性病医院或康复疗养型医院。经过入院治疗,居民回到自己的家中。但如果仍需要护理援助,社会工作者还需要协调多方服务主体为其提供上门护理服务,并时刻与居民保持联系,为其答疑解惑。

2018年3月,日本社会保障审议会和福利人才保障委员会共同发布报告。报告指出,社会福祉士(专业社会工作者)需要在以下两个方面积极发挥作用,承担更多的社会责任[9]。一方面,社会福祉士需要与医疗机构、保健机构、司法、消防、工商业、教育等诸多机构通力合作,综合解决区域共性问题。将当地服务机构所拥有的各类资源进行更有效的调动和整合,避免重复浪费或遗漏等情况的出现。另一方面,社会福祉士需要发动居民参与,唤醒居民的主体意识,以居民为主体解决当地的问题。此时的专业社会工作并不是为居民提供全盘服务,而是帮助居民明确自己的责任、行使自己的权利和减少无权力的心态,从而发挥其主观能动性。

(三)社会福利士培养中的问题

在2007年社会福祉士培训课程第一次改革后,仍有许多问题在社会福祉士的培养过程中暴露出来。问题较为集中地体现在实习教育方面。首先,从实习时间来看,社会福祉士的培养课程要求学生至少实习180个小时方可获得职业考试资格。与英、美等社会工作职业教育开展较好的西方国家相比,180个小时的最低实习时间是相当短的,学生集中实习一个月方可达到最低实习时间[10]。其次,从实习地点来看,实习地点集中在社会福利机构,如养老机构、助残机构、儿童福利院等。学生在福利机构中实习,由于服务对象较为单一、机构需要封闭化管理等原因,无法较好地锻炼学生沟通外部资源、综合处理问题的能力[11]。最后,从实习内容上看,学生在实习机构中所做的工作有时并不能提升其社会工作能力。由于实习内容界限不清,学生会被要求去做一些与护理服务相关的工作,这大大缩短了社会工作实习的有效时间。同时,学生并不具备足够的护理学知识、育儿知识和医疗方面的知识,也很难提供令被服务者满意的服务[12]。

另外,社会工作者职能的变化影响着社会福祉士的就业情况,越来越多的社会福祉士需要在地方社会福利部门就职,从事协调服务类的工作[13]。而当前社会福祉士培养课程中鲜有内容涉及地域福利和司法福利方面的知识,高校传授的知识无法为学生更好融入新兴就业岗位提供支持。

三、社会福祉士培养课程改革

因为当前日本多数高校(社会工作教育学校联盟会员)社会工作职业教育的核心课程正是社会福祉士的培养课程,所以社会福祉士培养课程的改革对日本高校社会工作职业教育的发展来说意义重大。日本厚生劳动省于2019年6月最新修改了《社会福祉士培养课程教学内容改革报告》,主要对课程内容、实习机构范围、实习时间进行了改革和调整[14]。

(一)具体改革方案

1.充实教学科目

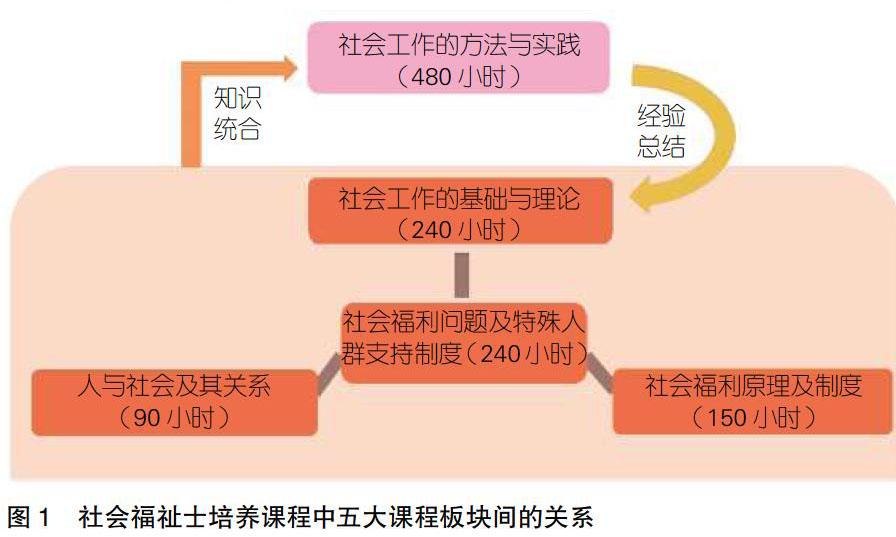

改革取消了之前的选修课程,将社会福祉士培养课程全部设定为必修科目。将课程归纳为五大板块共23门课程:一是关于人与社会及其关系,主要科目有医学概论、心理学与心理支持、社会学与社会体系等;二是关于社会福利原理及制度,主要科目有社会福利的原理与政策、社会保障、维权法规制度等;三是关于社会福利问题及特殊人群支持制度,主要科目有地域福利与综合支持体制(新增)、老年人福利、残疾人福利、儿童与家庭福利、贫困支援、医疗保健与福利、刑事司法与福利(部分新增)等;四是关于社会工作的基础与理论,主要科目有社会工作的专业基础、社会工作的理论与方法、社会福利调查基础、福利服务的组织与运营等;五是关于社会工作的方法与实践,主要科目包括社会工作演习、社会工作实习指导和社会工作实习等。

其中,“地域福利与综合支持体制”为新增课程,目的是通过这门课程的学习,使学生掌握发动居民自治和协调当地社会资源的方式和方法。将司法领域的课程重新命名为“刑事司法与福利”,并将最低课时数由15小时增至30小时,旨在向学生传授更为详细的司法知识。“社会工作的专业基础”“社会工作的理论与方法”“社会工作演习”3门课程被进一步区分为专业课程和共同课程两种。专业课程仅为具有考取社会福祉士资格意愿的学生开设,而共同课程为具有考取社会福祉士资格意愿的学生和具有考取精神保健福祉士资格意愿的学生共同开设。

五大课程板块中,前四个板块的课程均属于理论课程,第五个板块(社会工作的方法与实践)的课程属于实践课程。一方面,因为实践课程需要学生对理论课程中所学的知识和技术进行统合和运用,所以说理论课程是实践课程的基础。另一方面,学生可以从实踐课程的演习和实习中获得宝贵的社会工作实务经验,从而对社会工作的理论有更深层的理解。课程板块关系见图1。

2.扩大实习机构范围

实习机构不再局限于较大型的社会福利机构和社会福利组织。将具有提供咨询类服务资质的地方小型社会福利部门也纳入到实习机构当中,为学生提供更多社会工作实习机会的同时,加强学生对地方福利部门咨询类服务的了解。新增实习机构的实习督导需要由具有5年以上咨询服务经验的社会福祉士担任。要求实习督导对实习机构所处的地区周边情况十分了解,可以为学生营造一个多福利服务主体协同合作的健康实习环境。

3.增加实习时间

为了增强学生的实践能力、多部门沟通能力,将最低实习时间由之前的180小时提高到240小时,并规定学生至少在两个不同服务类型的实习机构完成实习,在其中一个实习机构的实习时间不得低于180小时。不同服务类型的实习机构既包括面向相同社会群体提供不同种类社会工作服务的实习机构,也包括面向不同社会群体提供相同种类社会工作服务的实习机构。

依照改革方案,在增加实习时间的同时,可以适当减少讲授课程的时间,以保证社会工作教育学校提供课程的总时长不超过1200小时,所以并未加重学生的学习负担和教师的教学负担。另外,此项调整也并未明显增加实习机构的负担,按照每天7.5个小时的实习时间计算,大概增加了8天的实习天数。

另外,2014年出版的《社会福祉士实习指导者教材》中规定实习教师与督导在指导学生时,需要按照实习程序逐步进行。教材中规定将社会工作实习划分为“职场实习”“职种实习”和“具体社会工作实习”3个阶段,并规定每阶段需要达到的教学目标和每阶段的大概教学用时。其中,职场实习要在正式实习开始前一个月进行,要求学生事先访问实习机构,带有目的性地了解机构的全貌、机构周边居民生活状况以及机构的内部部署、专职人员的角色定位等(大概用时5天)。职种实习阶段要求学生了解本职工作及其周边业务的状况,及时考察二者的关联性和非关联性(大概用时3天)。具体社会工作实习阶段则要求学生能够利用所学知识,通过改善服务对象周围环境解决实际问题,全面完成实习督导布置的实习任务(大概用时15天)[15]。

(二)改革的推行时间

考虑到各社会工作教育学校需要一定时间为社会福祉士培養课程的改革作准备,课程改革的实施时间被推迟到2021年。根据最新课程内容改革的设置,全国统一考试均延后至2025年2月方可施行。不同类型的社会工作教育学校因为学制有所不同,所以开始实施课程改革与依据新内容施行考试的日程安排也不相同。具体日程安排见表1。

四、日本高校社会工作职业教育对我国的启示

(一)利用资格考试促进高校社工职业教育

日本社会工作教育学校联盟采用学历、实务和实践并举的办法,规定学生必须履修指定科目(23门课程)才可以获得社会福祉士的考试资格。该规定一方面督促考生面面俱到地掌握社会工作的专业知识,另一方面也规范和指导了高校社会工作教育课程的设置,通过国家职业资格考试的实施,有效促进了高校社会工作教育的发展。我国人事部和民政部于2006年7月联合发布了《社会工作职业水平评价暂行规定》和《助理社会工作师、社会工作师职业水平考试实施办法》,但对社会工作职业水平考试应试资格的限定十分宽泛。仅对应试者的专业与工作经验有一定要求,未规定应试者必须履修的指定课程,更未规定各科课程的最低学时,致使社会工作职业水平考试的应试者大多为已经参加工作的社会人,而并非高校学生。我国应借鉴日本经验,逐步加强对社会工作职业水平考试应试者的资格限制,使职业水平考试的应试条件向高校学生倾斜,进而利用职业资格考试制度促进我国高校社会工作职业教育发展,提升我国社会工作者的职业水平。

(二)适时进行高校社工职业教育改革

日本地域综合照护服务体系的发展为社会工作者提供了大量就职岗位,也对社会工作者的职业能力提出了更高要求。日本社会福祉士培养课程改革从课程内容、实习机构范围、实习时间3方面作出调整,旨在培养具备协调地方社会资源能力、能够发动地方居民自治的专业社会工作者,为日本地域福利的发展贡献力量。我国的专业社会工作是在具有强大非专业社会工作传统的土壤里建立和发展的,大量社会工作岗位被非专业人员占据。地方政府相关部门通常会很自然地对专业社会工作与非专业社会工作的能力和成本进行优劣比较,专业社会工作人才在就业方面并不占优势[16]。我国高校在保证社会工作学科的专业性不可撼动的同时,应当时刻洞察社工社会职能和就业岗位的变化,确保专业社会工作人才的职业培养定位更加准确。高校应当根据社会工作专业学生就业市场的需求适时进行社会工作职业教育改革,培养出满足社会服务需要的专业社会工作人才。

(三)建立统一的高校社工实习教育制度

日本社会工作教育学校联盟根据厚生劳动省规定的培养目标,与理论课程相配合,设计了包括社会工作演习、社会工作实习指导和社会工作实习等多门课程,统一了社会福祉士实践教育的内容、模式和最低标准。因为实习机构的范围、最低实习时间、实习督导资质等也均由日本厚生劳动省统一规定,所以不会出现由于学校不同而造成的社会福祉士实习教育水平参差不齐的情况。我国高校虽然普遍开设社会工作专业,并且已将专业实习纳入到高校教学体系当中,然而对实习教育的规划和建设仍欠缺规范性。主要体现在高校教师在时间和精力上对实习督导工作投入甚微;高校尚未与实习基地建立沟通交流的常态化机制;高校对实习的评估体系较为单一等方面[17]。我国也需要建立一套统一的社会工作实习教育制度来明确学生、高校、实习机构、实习督导之间的权利与义务关系,引导各个高校与合适的实习机构建立长期合作关系,帮助学生按照规范化的实习程序保质保量地完成实习任务。

参 考 文 献

[1]周文栋,吴世友.日本社会工作的历史与发展:基于社区的社会福利实践[J].社会与公益,2019(8):94-96.

[2]竹内一夫.ソーシャルワーク教育における実習の現状とあり方を考える[J].ソーシャルワーク研究,1988(2):22-26.

[3]徐荣.社会工作实习教育研究[M].上海:华东理工大学出版社,2018:180-197.

[4][5]白澤政和.社会福祉領域での教育の目指すべき方向[J].学術の動向,2008(11):60-63.

[6][7]邵思齐.日本社区综合照护服务体系的构建与借鉴[J].东北财经大学学报,2018(6):69-76.

[8]豊島泰子,立石宏昭.地域包括ケアシステムのすすめ:これからの保健·医療·福祉[M].京都:ミネルヴァ書房,2016:23-27.

[9][13]社会保障審議会福祉部会,福祉人材確保専門委員会.ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について[EB/OL].(2018-03-27)[2020-06-07].http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199561.html.

[10]石川久展.ソーシャルワーカー養成と演習教育[J].ソーシャルワーク研究,2010(2):15-23.

[11][12]藤林慶子.社会福祉施設における実習スーパービジョンの課題[J].ソーシャルワーク研究,2008(4):220-231.

[14]厚生労働省社会·援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室.社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて[EB/OL].(2019-06-28)[2020-06-07].http://www.mhlw.go.jp/content/000523365.pdf.

[15]公益社団法人日本社会福祉会.社会福祉実習指導者テキスト[M].2版.东京:中央法規出版,2014.

[16]关信平.论当前我国专业社会工作的制度建设[J].国家行政学院学报,2017(5):21-27+144.

[17]杜贞仪,周玉萍.社会工作实习基地建设的思考[J].教育教学论坛,2020(10):37-38.

作者简介

栾添(1988- ),男,吉林农业大学人文学院讲师,研究方向:社会保障(长春,130031);王慧(1989- ),女,吉林农业大学教师教学发展中心助理研究员,研究方向:高等教育学

基金项目

吉林省职业教育与成人教育教学改革研究课题“吉林省社会工作专业人才培养质量提升路径研究”(2020ZCZ059),主持人:栾添;吉林省社会科学基金项目“后扶贫时代社会工作介入精神贫困治理的路径研究”(2020C071),主持人:王妍