以推动新中国天文学科普发展为己任

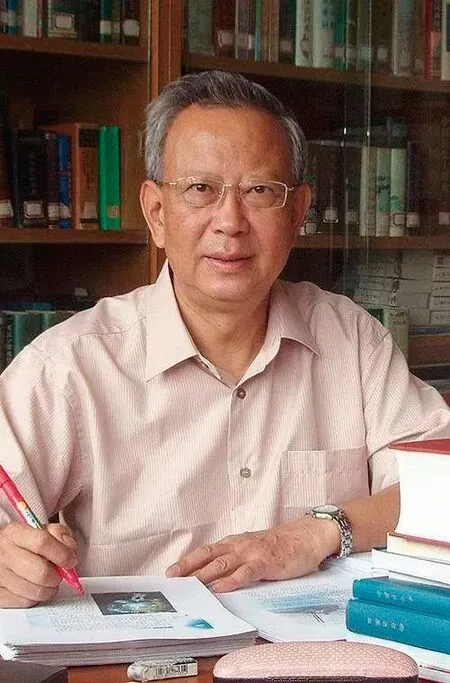

——记天文学家、科普作家卞毓麟

上海市科学技术协会供稿

新中国成立以来,天文学科普、科学传播走在各学科的前列,这与卞毓麟等学者的推动有直接的关系。

1998年加盟上海科技教育出版社之前,卞毓麟曾在北京天文台的星系研究组工作了30多年。长期的科研实践使他充分理解科学工作和科学思维的特点,更使他拥有足够扎实的现代天文学专业基础。这样的专业背景,再加上他发自内心对科学写作的喜爱,以及在写作生涯中博览群书、勤于思考,成就了他在科普创作上的高度。也许也正是出于自身的这种经验感受,1993年,卞毓麟在《科学》杂志上发表文章《科学普及太重要了,不能单由科普作家来担当》,以此呼吁科学界对科普问题的关注。结合科学前沿与科普构成一个连续谱,他还提出“元科普”的理念。而作为一名专业天文工作者,他又呼吁:“天文学太重要了,不能单由天文学家来操持。”

正是他那一批学有所长的科学传播者将科学性和可读性兼容的辛勤工作,使人们感受到了中国天文学科普在众多学科领域科普中的特色。

借用著名科普作家阿西莫夫在其自传《人生舞台》中用“镶嵌玻璃”和“平板玻璃”对两种写作风格所作的比喻,卞毓麟传达了自己对科普创作风格的选择:镶嵌玻璃花妙,但是看不透里面是什么东西;平板玻璃则直白,仿佛不存在一样,背后的一切却都能让人看得清清楚楚。

卞毓麟始终以质朴无华的态度让自己的作品明白易懂,强调“科普决不是在炫耀个人的舞台上演出,而是在为公众奉献的田野中耕耘。”他在30多年里著译30余种图书,撰写了700篇科普类文章,荣获多项科普奖励,科普短文《月亮——地球的妻子?姐妹?还是女儿?》《数字杂说》等入选中学语文课本,《追星——关于天文、历史、艺术与宗教的传奇》一书获得2010年度国家科学技术进步奖二等奖。在相当长时间内的中国科普领域,卞毓麟的贡献恐怕无人能够全面超越。

品读他的作品,读者的眼前时不时会有强烈的画面感,这种画面感也贯穿于他在上海市科普开放日为广大市民所做的讲座:“请想想1万年前吧:太阳早已落山,大地一片寂静。这是一个无月的晴夜,远处,近处,没有一丝灯光……漆黑的天幕上群星璀璨;原始人惊讶地注视着它们:星星为什么如此明亮,为什么高悬天际,为什么不会熄灭,为什么不会落下……”

身为一线科学家,卞毓麟既是科普“发球员”,也是将“球”传递到社会方方面面的活跃“二传手”、一位优秀的“星空向导”。正如上海天文馆展示设计师朱达一所表达的由衷赞赏:“我们看他聊霍金,绝对不会从黑洞着手,18世纪后期的湖畔诗人,以及华兹华斯的树林成了故事开始的地方;说哈勃,好莱坞获奖影片《一夜风流》的颁奖典礼则成了大背景……我们从人类文明的门口,被引入一座缀饰着璀璨群星的花园。人文、科学、历史、艺术,全如此园中的垒石成山,星河作沼,巨镜凌霄,而向导本人则对此园中的一花一景全然了然于心。”