泉州市博物馆藏南音乐器文物赏析

刘英英

● 闻名遐迩的泉州南音

南音原称弦管,又称“南管”“南乐”“南曲”,是汉唐、两宋以来,历代中原移民南迁,把中原音乐带入福建泉州的晋江流域,与当地民间音乐相结合而形成的一种乐种。南音属曲牌体音乐,除保留了许多古调名、古牌名外,曲目中还蕴涵了大量晋清商乐、唐宋雅乐以及宋元明以来的佛曲、戏曲音乐等丰富的内容和元素。南音以标准的泉州方言古语演唱,读音保留了中原古汉语的音韵,曲调优美,节奏徐缓。它是中国古老的乐种之一,既有器乐的演奏,又有声乐的演唱,是一个保存较完整的音乐体系。南音于2002年被亚太文化中心列入传统民间表演艺术数据库,2006年被原文化部列为国家首批非物质文化遗产,2009年被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产名录。

泉州作为古代海上丝绸之路的起点城市之一,自古海外交通贸易发达。通过繁荣的海外交通贸易,南音作为泉州人难以割舍的乡音自然也随之漂洋过海、远播他乡。漫漫“海丝”路上,南音这优雅的乐曲是许多泉州人魂牵梦萦的乡音和乡愁,另一方面南音唱腔优雅中带有一丝哀怨,是泉州人对于远在海外的亲人深深的思念。南音社团随着漂洋过海的闽南人纷纷在世界各地产生,南音现已从发祥地泉州传衍到闽南各地和我国的港澳台地区,并远播菲律宾、新加坡、马来西亚、印尼等闽南华侨聚居地,从而形成一个海内外南音文化圈,它们承载着海外游子浓厚的乡情,也凝聚着世界闽南人深厚的亲情,成为维系海外侨胞和台湾同胞乡情的精神纽带。

● 南音乐器及演奏形式

泉州南音乐器种类丰富,有琵琶、洞箫、竹笛、唢呐、三弦、二弦、拍板、响盏、小叫、木鱼、四宝、铜铃、扁鼓等。其中,常见的南音乐器组合是琵琶、三弦、洞箫、二弦四种乐器构成的“四管”。南音演唱时演唱者执拍板居中,其左上方为洞箫,左下方为二弦,右上方为琵琶,右下方为三弦。

南音源自汉代相和歌“丝竹更相和,执节者歌”的形式。南音乐器演奏时琵琶起指挥乐队的作用;三弦和之,犹如“琴瑟和鸣”;而洞箫与二弦的关系,洞箫为主,二弦为辅,“箫咬弦,弦入箫”,这就是“丝竹更相和,执节者歌”的形式。泉州南音的音乐由“指”“谱”“曲”三部分组成,现存“指”“谱”“曲”两千多首,采用五个汉字“六工乂思一”记谱,与先秦五音“宫商角徵羽”对应,旁边附上琵琶指法和撩拍符号。

● 弥足珍贵的南音乐器

南音历史悠久,但其历来以口传心授和手抄曲谱的形式传承,南音乐器大多是竹木质地的,所以能完好保存下来的古代南音乐器实物不多,这些实物是南音历史的见证,具有重要的历史、艺术价值,是研究南音演奏方式及传承方法的重要实物资料。泉州市博物馆现收藏有一批精美的泉州南音乐器文物,具有重要的研究价值,现将这批南音乐器介绍如下:

1.清乾隆“落雁”款南音琵琶(图1、2)

属弹拨乐器,木制,音箱呈半梨形,四相九品,由琵琶头(包括弦槽和弦轴)、琵琶颈、音箱、琴弦、复手组成。琵琶头向后弯曲,开一弦槽,弦槽两侧各插入两根弦轴,共四根,用于系琴弦;琵琶颈设四相;音箱面板微凹,设九品,并开有两个月牙形发音孔,背板阳刻“落雁”二字,行楷竖写,髹红漆;复手位于音箱面板下端,为一小木块;琴弦一端系于弦轴,另一端系于复手,共四根。琵琶颈有修复,有使用磨痕,整体保存较好。通长97、通宽34.3、音箱厚7.3厘米,复手长11.8、宽4、厚1.2厘米。

泉州南音琵琶简称“南琵”,是曲项琵琶的一种,横抱弹奏,有别于竖抱弹奏的“北琶”。南琶基本保留着“双开凤眼,颈窄腹扁,以及复手大、山口高”的唐代规格以及明代四弦、四相九品的形制。南琵是南音演奏、伴奏的主要乐器,在乐队中起指挥作用。

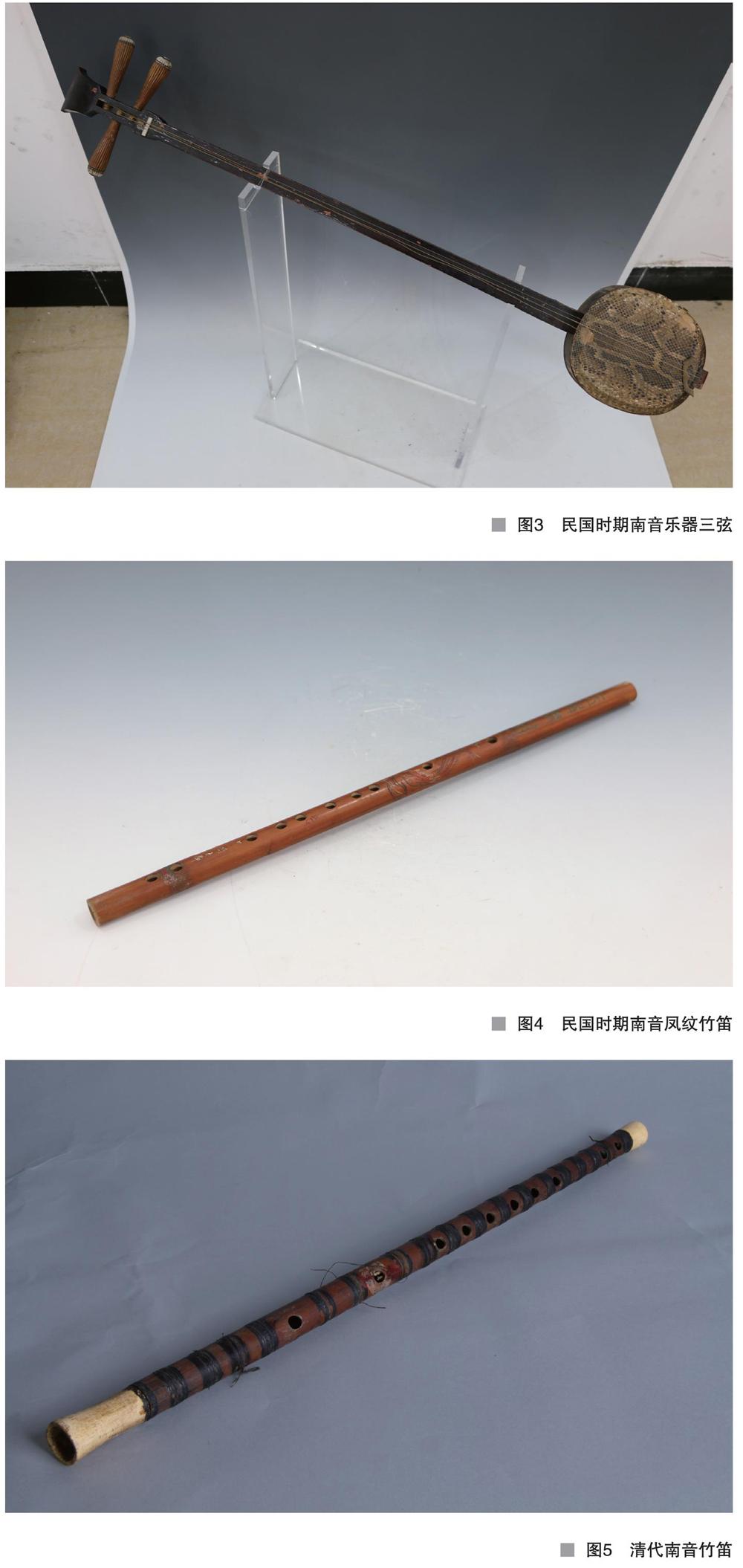

2.民国时期南音乐器三弦(图3)

属弹拨乐器,木、皮制,从上至下依次由琴头、弦匣、弦轴、山口、弦担、弦鼓、琴弦、弦冠组成。琴头微向后弯曲;弦匣呈长方形扁平匣状,开有一洞,用于插入三根弦轴,左侧插一根弦轴,右侧插两根弦轴,弦轴似瓜棱圆锥形;山口为一小块长方形骨制白条,起切弦作用;弦担呈半圆形长棍状,插入弦鼓中;弦鼓呈扁圆角四方形,由木质鼓框双面蒙蟒皮制成;琴弦共三根,一端系在弦轴上,另一端系在弦冠上;弦冠为弦鼓底部突出的一块小木块。品相保存基本完好。通长100、通宽20、厚7厘米。

三弦,又称“弦子”,可独奏、合奏、伴奏。泉州南音三弦简称“南弦”,属于曲弦的一种,演奏时倾斜持抱,弦担与身体呈45度角,在演奏时起辅助琵琶的作用,音色深厚沉稳,其弹奏指法与南琵相同。

3.民国时期南音凤纹竹笛(图4)

属吹奏乐器,竹制,中孔,呈细长圆柱形,笛身共開12孔,分别为1个吹孔、1个膜孔、6个按音孔、2个基音孔、2个助音孔。笛上端阴刻“玉屏竹笛”四字,篆书竖写;笛身阴刻一红绿彩凤纹;笛下端阴刻“中国玉屏”四字,行书竖写;两个基音孔之间落一方形红绿彩印章。保存基本完好。通长46、直径1.8厘米。

4.清代南音竹笛(图5)

属吹奏乐器,竹制,笛身由一根竹管做成,里面去节中空成内膛内空,外呈圆柱形,器身饰有19道黑漆线箍,两端均有白色骨质部件,竹管共开12个孔,其中1个吹孔、1个膜孔、6个按音孔、2个基音孔、2个助音孔。保存基本完好。通长56.6、口径2.2、底径2.5厘米。

5.民国时期南音洞箫(图6)

属吹奏乐器,竹制,中空,呈圆柱形,比竹笛粗、短。十目九节,上端开V形吹口。中间开6个按音孔,正面5孔,背面1孔。正面5孔分别开在第4节1孔,第5节1孔、第6节2孔、第7节1孔,背面1孔开在第3节。此外,底端背面开两孔,用于系一红色中国结穗带,起装饰作用。通长55、口径3.5、底径3.5、孔径1.1厘米。

泉州南音洞箫,又称“尺八”,“尺八”之定名源于唐代竖篴的长度,宋代之后“尺八”在其他乐种中早已绝迹,唯南音保留至今,是一种十分珍贵和罕见的乐器。南音“尺八”管身比较粗、短,因此声音圆润优美,音域宽广深厚,音色圆润、柔美。在南音中,“尺八”吹奏唱腔旋律,它可以用于独奏、合奏和伴奏。

6.民国时期南音木拍板(图7)

属击拍乐器,木制,由5块长板形木块串联而成,第一块拍板阴刻“中节”“壬午秋慕菊,齐主人题”的行书铭文。保存基本完好。

泉州南音木拍板一般由演唱者手执,演奏时位居正中,双手执拍板,左手握三块,右手握两块,保持唐代的演奏方法。通长29.8、通宽5、厚5.5厘米。

南音中所用的“拍板”及其演奏方式与敦煌壁画中的伎乐图一样。

7.清代南嗳(小唢呐)(图8)

属吹奏乐器,木、铜制,自上至下分别由铜嘴、铜管、木管、铜喇叭四部分组成。铜嘴为宝塔形,木管中空,在木管与铜喇叭的结合处有“壶协轩”和“泉州市”的款识,木管共有8个按音孔,7孔在前,1孔在后,喇叭口中部饰一圈凸弦纹。保存基本完好。通长39.4、通宽8.1厘米。

南嗳,即南音嗳仔,俗称小唢呐,属管乐器,于金、元时(12至14世纪)从波斯、阿拉伯一带传入我国,明代之后经过改良而广泛使用。通常的唢呐音高亢嘹亮,而南音嗳仔响则以柔美见长,尤其强调气息的控制,吹奏时双肘紧靠前胸。

● 小结

泉州南音作为世界非物质文化遗产受到社会各界的重视,对这一古老乐种进行积极的保护与传承,但是,我们除了要对南音的演奏艺术进行保护、传承外,还应重视对为数不多的与南音相关的文物进行及时的收藏与保护。

泉州南音这一千年古乐,其舒缓、高雅的节奏在现代社会快节奏的生活中就像一股清流,能让人静下心来直观感受传统文化的魅力,因此受到大众的喜爱。相信泉州南音会一直传唱下去,南音的未来之路会更加璀璨。