基于BIM标准体系的铁路协同设计体系研究

李 纯 张忠良

(中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

1 研究背景

数字孪生铁路[1]是实现铁路工程数字化的基础,也是建设智能铁路所依赖的数据环境。

数字孪生铁路是集成多源数据而形成的动态信息模型,最终服务于工程项目全生命周期[2]。数字孪生铁路的建设需要在设计之初就提前考虑施工和运维中各参建方、各专业对数据的要求。工程建设过程中参建方众多、专业差异化大、需求各不相同。因此,数字孪生铁路必须具备结构化、关联性强的数据组织形式,易于维护、格式统一的数据框架,表达明确的数据语义定义。

传统CAD设计成果数据相对离散,逻辑关联性不高,信息存在大量冗余,无法满足工程数字化的要求。

为解决工程数字化过程中对数据信息的要求,逐步发展出了各类标准来规范和统一数据存储与交互[3]。其中,IFC(Industry Foundation Classes)统一了各专业的信息存储,IFD(International Framework for Dictionaries)明确了各专业的表达,用IDM(Information Delivery Manual)[4]表达的MVD(Model View Definition)视图模型定义约定了各专业、各阶段的信息交互方式。按照这几大类信息标准建设的面向对象的信息模型技术通常被称之为BIM技术。因此,BIM技术诞生的根本目的是为了解决多源异构系统[5]之间的信息共享与交互,而基于BIM技术的三维协同设计体系是建设数字孪生铁路的最佳方式,也是实现铁路工程数字化应用的基础。

2 协同设计体系的特点

基于BIM技术的协同设计是一种利用计算机网络、数据库、图形图像处理、数字引擎等信息化技术,结合多任务、多专业协同等设计和管理理念所形成的全新设计手段和设计方法,是从传统的手工绘图升级到计算机二维CAD辅助设计之后的又一次革新。协同设计的直接目的是为了帮助设计人员更高效地完成设计,同时又可将其价值推广应用到建设管理一体化等更多方面。相较于传统设计,协同设计具有以下几个明显的特征。

2.1 表现形式的三维可视化

在传统设计中,受限于设计工具,设计人员所做的设计工作和构思是根据自己的空间想象理解,将设计意图通过抽象、不完整的二维视图进行表达。

而在BIM协同设计中,可以在真实三维空间中去表达、推敲设计意图,以全要素BIM模型为载体去交付设计成果。

在直观的全要素信息模型中,设计人员可以根据需要,按照一定的拓扑结构进行相应的设计工作,也可以依靠封装的各类结构化设计资源并利用各种形式的参数化驱动来快速展现成果。

模型是信息的载体,全要素信息模型以更高的维度承载了更丰富的工程信息,表达更直观,更加接近于真实的工程对象。

2.2 集中并行的协同工作方式

基于BIM技术的专业间协同设计,让各专业在同一个信息模型上开展工作,使很多原本是串行的工作转为并行,专业间的配合更多是依靠定制流程引擎去驱动全要素信息模型中数据层面的直接交互,各专业数据层面逻辑联系更紧密,配合度更高,从而促进设计质量的提升。

同时,这种工作方式还能让年轻的技术人员更快、更深入地了解相关专业的设计意图和思路,掌握专业间如何配合、如何合理解决冲突等方法和技巧。

2.3 设计制造一体化集成

传统二维设计下,工程建设的设计、分析、建造从数据层面来说是分离的,而三维设计软件正逐步拥有CAE计算分析以及CAM加工制造的能力。BIM技术提供了从设计直接对接制造加工、安装的能力,通过在项目全生命周期中的应用,大幅提升了设计成果的附加价值。例如BIM设计深化后可对接预制加工,包括合理安排场地和设备进出场路线,以及利用高精度测绘技术进行施工现场安装管理,分析施工精度、现场工况等。

2.4 工程数字化移交

传统设计交付的成果一般为二维图纸及各种说明文件。

工程数字化移交的成果需满足综合展示、工程精准算量、仿真模拟分析、建管一体化等全生命周期各个方面的应用。移交成果除了包含必备的全要素信息模型、文档、说明文件之外,还需要包含专业内及专业间各设计要素的逻辑关系、成果版本之间的关系等信息。

3 企业级协同设计标准研究

铁路BIM标准在标准体系上继承了国家BIM标准,对于国家BIM标准已经覆盖的专业领域内容可直接引用,同时兼容国际标准,并包含符合中国铁路特点的扩展。

从体系框架的角度来看,可分为数据标准和应用标准两大部分,数据标准是面向IT工具的技术规则,应用标准是数据标准应用于特定行业的实施规则。

与协同设计体系建设有关的数据标准包括信息语义标准、数据存储标准、信息传递标准。其中,信息语义标准包括铁路工程信息模型数据字典和铁路工程信息模型分类编码标准[6]。

应用标准包括设计应用标准、施工应用标准、建管应用标准、运维应用标准、企业标准[7]。

在具体项目实施时,铁路设计企业需要根据自己的设计习惯和设计特点,在继承这些行业标准的基础上进行重新定制和扩展。

3.1 数据存储与交互标准的统一

数据交互和协同效率一直是协同工作面对的关键性问题[8],BIM提供了中央集成的全要素信息模型,可以方便使用各方做信息交互。然而,各类软件采用的数据格式并不相同,这为数据交互制造了不少困难。目前存在的多种交互方式(如数据库、模型本地交互等)在协作过程中数据冗余较大,很难支持未来BIM面临的大数据环境。

工业基础类(IFC)数据标准是BSI(building SMART International)标准体系的核心,基于IFC子模型提取算法的协同是目前较好的一种解决途径[9]。参建各方根据自身的数据要求对BIM模型进行提取,同时可以对子模型版本进行有效管理,建设针对不同子模型与全要素信息模型的数据同步、版本管理[10]、模型同步机制,使得子模型之间可达到高效的数据协同。

铁路BIM标准是在IFC4.1标准基础上扩展的铁路工程内容[11]。在京张BIM项目实施过程中,对IFC标准进行了一定程度的验证和扩展:根据需求分析将铁路专业元素映射到IFC,理清需创建的信息模型和既有IFC模型的清单,采用UML(Unified Modeling Language)定义新增的铁路工程对象模型。

最后,从概念模型生成最终扩展后的IFC标准模式文件(EXPRESS,XSD),完成在软件中的部署标准。IFC的扩展工作需要软件厂商开放对应接口才能实现。

3.2 数据表达方式的统一

为实现各专业数据层面的协同,需要制定语义表达标准,准确描述各专业、各层级的信息及逻辑关系。

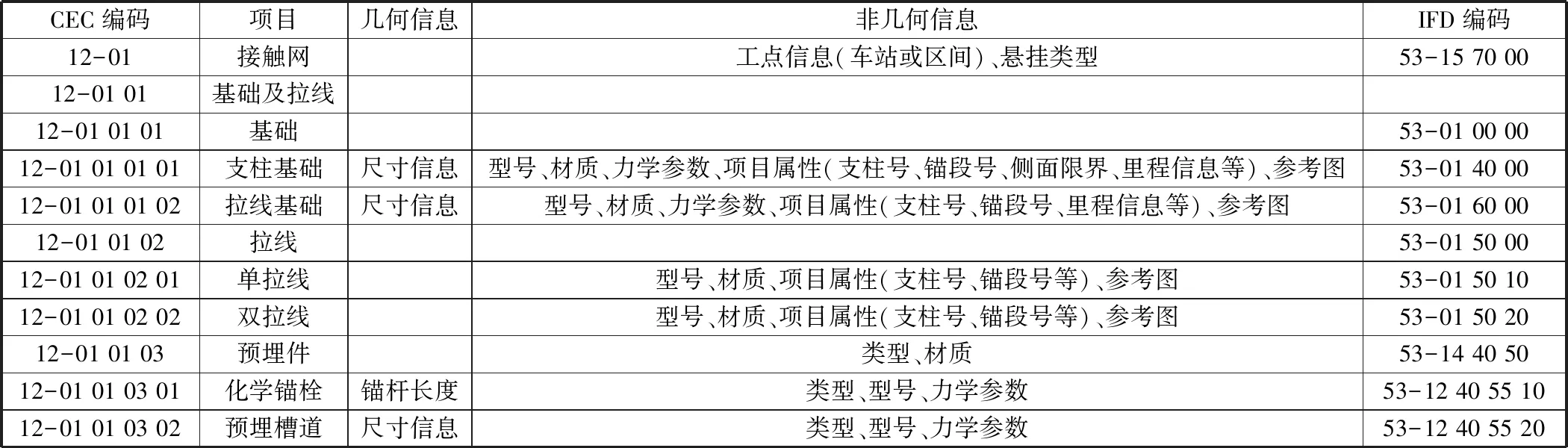

数据语义标准通过数据字典和分类编码实现。分类编码标准划分方式首先采用面分法,继而采用线分法,主要内容包括诸如铁路工程阶段表、组织角色表、产品表、信息模型分类表、信息模型编码表、专业领域表、工艺表、工法表、材料表、属性表、地理信息表等分类表。

这种编码方式虽然大而全,但存在数据冗余,在工程实际应用时造成诸多不便。因此,在实际应用中,需要结合企业需求,继承并扩展企业级全专业数据字典,并映射到铁路BIM编码体系(如图1所示)。

CEC编码项目几何信息非几何信息IFD编码12-01接触网 工点信息(车站或区间)、悬挂类型53-15 70 0012-01 01基础及拉线 12-01 01 01基础 53-01 00 00 12-01 01 01 01支柱基础尺寸信息型号、材质、力学参数、项目属性(支柱号、锚段号、侧面限界、里程信息等)、参考图53-01 40 0012-01 01 01 02拉线基础尺寸信息型号、材质、力学参数、项目属性(支柱号、锚段号、里程信息等)、参考图53-01 60 0012-01 01 02拉线 53-01 50 0012-01 01 02 01单拉线 型号、材质、项目属性(支柱号、锚段号等)、参考图53-01 50 10 12-01 01 02 02双拉线 型号、材质、项目属性(支柱号、锚段号等)、参考图53-01 50 20 12-01 01 03预埋件 类型、材质53-14 40 5012-01 01 03 01化学锚栓锚杆长度类型、型号、力学参数53-12 40 55 1012-01 01 03 02预埋槽道尺寸信息类型、型号、力学参数53-12 40 55 20

图1 数据字典

3.3 数据交互方式的统一

为确保各方数据交互的高效,BIM技术提供了相应的数据交互标准。从设计院角度来说,关键是要对专业内及专业间数据交互全过程进行统筹,并实现标准化建设。

数据传递标准可分为两类:一类是与特定数据交互场景相关的数据传递标准。另一类是与传统工程建设各阶段相对应,以交付满足规定要求的成果为目的的信息模型交付精度标准。

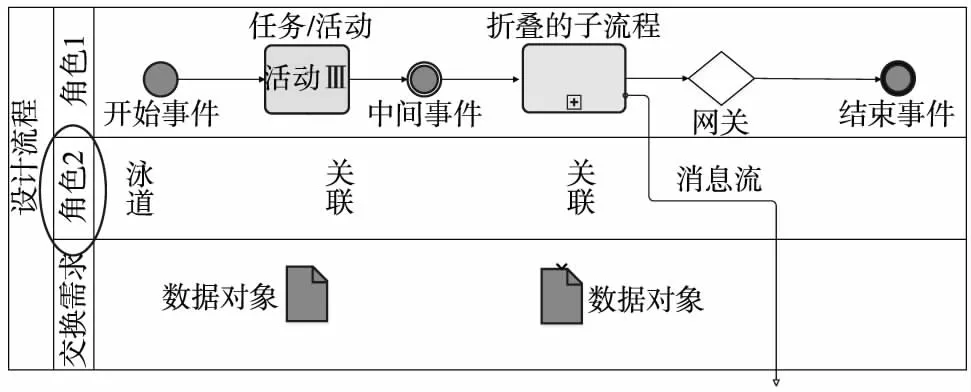

从软件研发角度看,MVD从数据流实现的角度定义了IFC数据信息如何在不同的应用软件间进行数据交换,是IFC数据模型的子集,具体来说是根据不同应用场景的特点,通过定义流程图和交换需求并将其映射到信息模型,编制相应的数据传递标准。

MVD通过IDM(Information delivery manual)来表达,IDM中的process map一般采用面向过程的BPMN(Business Process Modeling and Notation)建模语言来表达[12]。

BPMN的基本组成元素(如图2)包括:泳池(Swimming Pool)、泳道(Swimming Lane)、流对象(Flow Objects)、连接对象(Connecting Objects)[13]。

图2 BPMN基本组成元素

IDM中交换需求部分以数据结构体的形式表达。该结构体是信息的集合,包含交互目的和内容。不同类型的结构体可根据其特点,采用不同的方式进行描述。企业应结合自己的工作特点制定各专业的数据交互流程,规范各专业数据交互的节点和内容。

3.4 管理体系建设

技术的发展与制度的支撑相辅相成,三维协同设计对管理提出了更高的要求。要想完全发挥三维协同设计的优势,除了需要制定上述技术标准之外,还应形成对应的质量、管理体系来确保技术的顺利推进。

4 协同设计体系建设

协同体系建设的根本目标是搭建一个数据生产环境,能让各专业在统一的工作空间内,采用统一的设计标准,调用统一的设计资源,按照统一的数据流引擎,使用统一的数据框架来生产满足铁路BIM联盟相关标准的全专业、全要素孪生数字工程[14-17]。同时,这条数字孪生工程必须具备动态、可感知的特性,才能在工程全生命周期的应用中根据需求的变化提供易于维护的数据基础。

京张BIM协同设计体系主要包括:各专业协同设计软件、能集成各专业软件及进行工作环境托管的协同平台、满足设计数据应用需求的多源数据融合应用平台。

4.1 协同设计平台建设

设计协同平台的主要功能是面向设计单位的设计过程管理和工程设计数据管理,从设计资源管理、过程协同管理、设计数据管理、设计变更管理等方面,实现基于项目的资源共享、设计文件全过程管理和协同工作。在设计协同管理的工作模式下,所有过程的相关信息都记录在案,相关数据图表都可以查询统计。

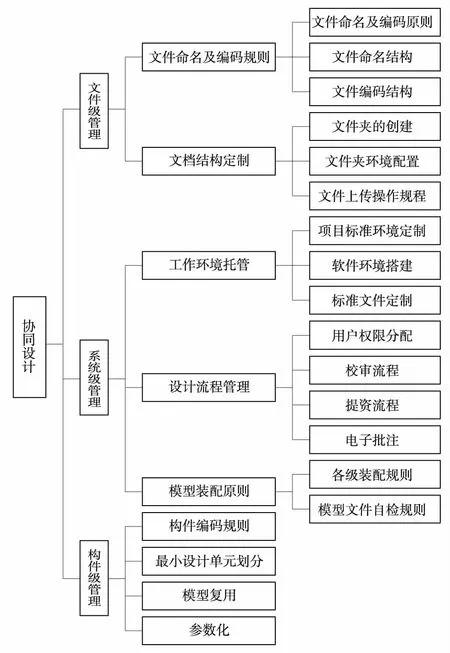

(1)平台建设整体架构

协同设计平台搭建的主要工作内容包含系统级管理、文件级管理、构件级管理三个层次(如图3所示)。

图3 协同设计平台搭建的主要工作内容

①协同设计平台系统级管理

系统级管理是协同设计平台的核心内容。该层级管理的目的是确定组织结构关系、权限,并建立设计文件流转通道,规范设计操作流程,建立统一的设计文件模版等。

②协同设计平台文件级管理

文件级管理是最基本的项目管理层级,主要内容包括项目结构管理、设计单元分解及编码、模型文件编码及装配关系维护等。

③协同设计平台特征级管理

特征级管理是协同设计文件级管理的延伸。特征管理的对象是各专业最基本的设计元素,通过既有设计资源封装、参数化定制等方法,对各专业基本设计要素进行标准化管理,对设计逻辑进行梳理并在计算机中重构。

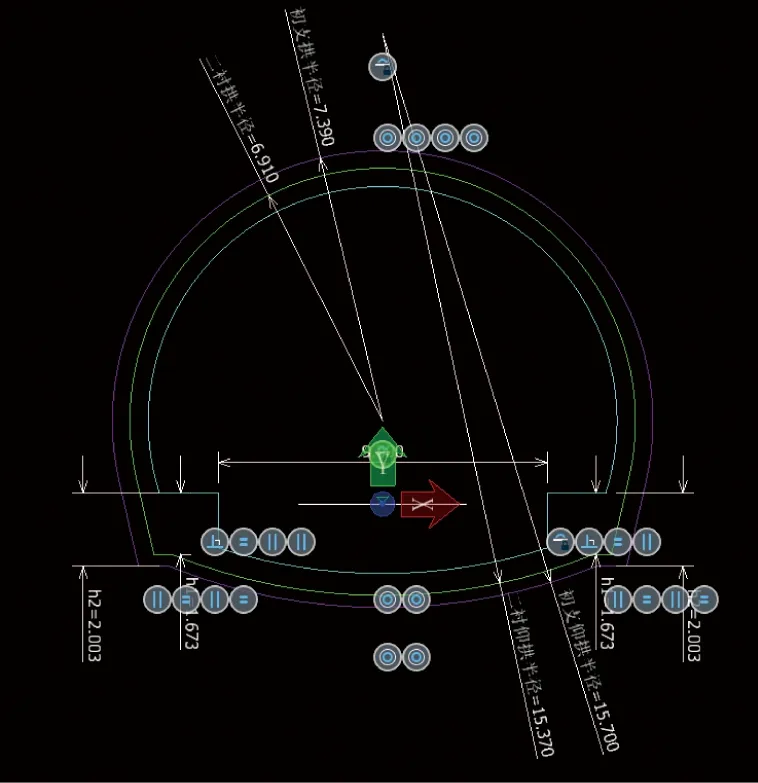

以隧道专业为例,通过提取设计特征,梳理设计中的逻辑关系来建立具有几何约束的参数化断面,结合影响隧道设计的外部信息(如围岩等级等)及影响方式,利用参数化技术封装成一个基础断面类,并由协同平台统一分类托管。使用过程中,通过获取其他专业的交互信息,驱动本专业模型中包括初支二衬厚度、仰拱半径等各个参数的生成,形成实例化隧道断面,并沿线路批量布置,最后读取线路三维空间曲线,生成隧道实体(如图4、图5所示)。

图4 二维约束隧道参数化断面

图5 围岩等级参数驱动实例化断面生成

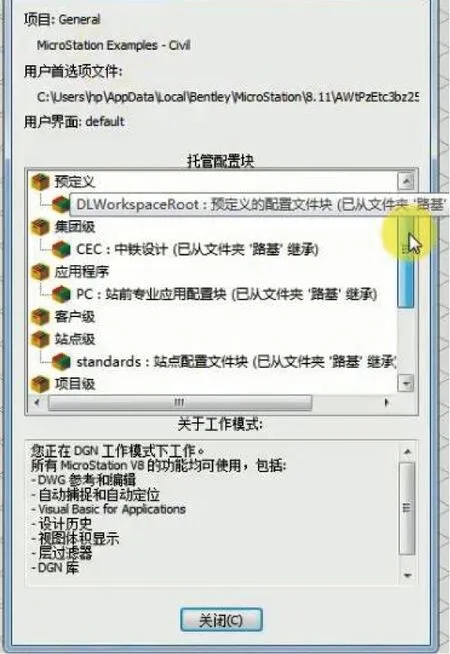

(2)工作环境建设

工作环境的管理是BIM协同设计的核心部分,通过建立各个专业的数据集,定制不同层级的工作环境,确保各专业人员使用的都是标准统一的工作环境,避免了以往二维设计中可能存在的标准不一致的情况,使协同设计过程更加标准化(如图6所示)。

图6 工作环境六级管理

(3)工作内容管理

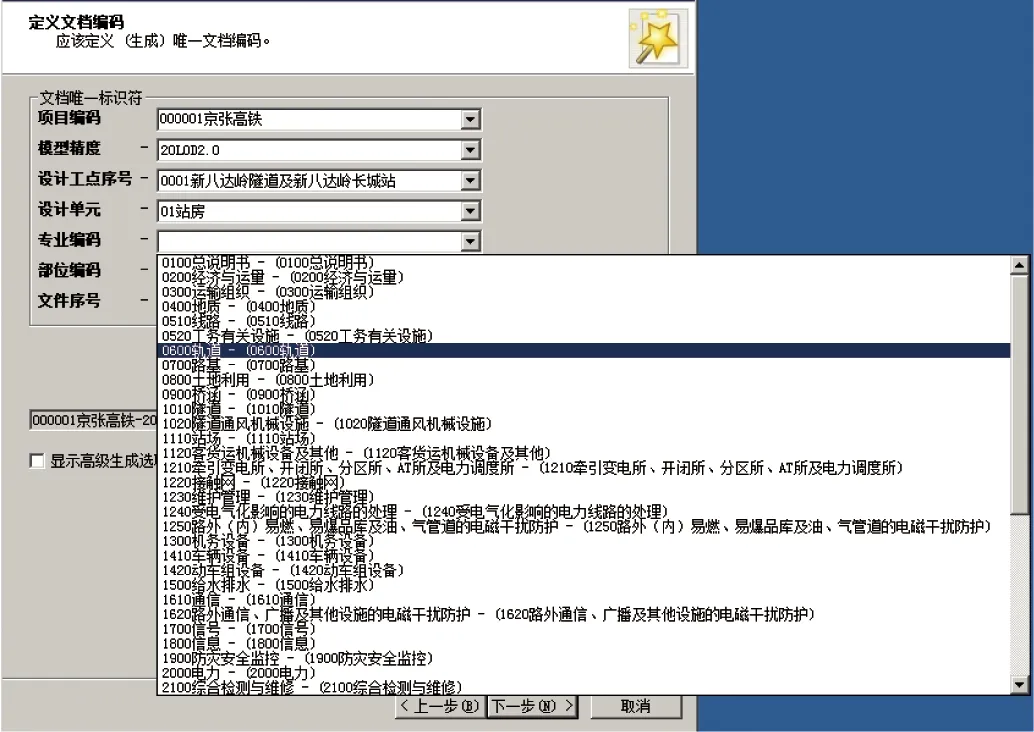

协同设计最主要的特征是多专业在同一个中央集中信息模型上并行开展工作。通过数据库研发,可实现项目目录层级划分、各专业工作单元分解及命名、文件编码、各级模型装配等功能,基本可满足平台对工作内容的集中管理需求(如图7、图8所示)。

图7 模型各专业装配关系

图8 设计单元、模型文件自动命名及编码

(4)对工作流程的统一管理

工作流控制引擎采用数据驱动方式实现[18],系统逻辑模型如图9所示。

图9 系统数据库逻辑模型

该模型描述了预定义的过程模型和运行过程中实例之间的对应关系。当对系统流程进行初始化时,系统会在数据库中读出流程所有的节点及弧,并根据它们的关系生成各类实例和记录。

通过对数据库的定制化研发,可创建用户的工作流程和流程中的各个状态,赋予用户在各个状态下的访问权限,并且可以随之生成相应的校审单。其中包括流程中各步骤的审批意见、历史记录和错误率、工作量的统计等。

(5)对设计软件的集成管理

专业设计人员在工作中会使用到例如结构计算、受力分析、设计工具、办公类等各类软件,这就需要平台有能够高度集成工作中所使用软件的能力。

4.2 设计软件研发

基于BIM技术的协同设计本质上是将各专业内及各专业间的内在逻辑关系抽象出来,然后利用相关的计算机技术对其进行表述,得到参数化模型[19]。在参数模型中,各个组件之间的联系是动态的,任意输入条件的改变,都会影响到与其相关联的组件,进而影响到整个复杂的系统,这也正是数字孪生铁路具备动态、可感知特性的原因。

BIM设计软件的研发其实就是设计过程中各种逻辑关系的外化,也就是计算机语言化过程。 因此,基于BIM技术的协同设计软件研发是一个集合管理、专业设计、计算机IT技术、数学的综合工作。

(1)基本功能研发

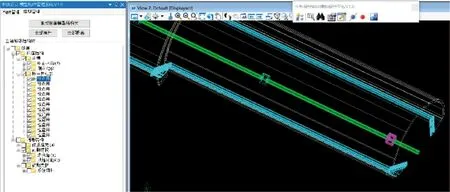

各专业BIM软件的研发目标并非只是建设包含几何外观与各类业务信息的模型表达,而是包含核心设计逻辑,内嵌专业规范要求、设计流程、工作习惯,满足各专业差异化需求的数据结构、计算分析工具、管理接口等。其中,BIM设计软件基本功能的研发主要针对全专业整体需求开展。例如结构化非几何属性附加、提供基于模型表达精度标准的非几何属性管理模块等(如图10、图11所示)。

图10 模型非几何属性附加

图11 基于专业语义分类编码的模型精细化管理

(2)专业设计工具研发

协同设计是一个动态、关联的过程。逻辑关系是协同设计的核心和本质。一个参数化模型的建立过程实际上就是对设计中各种逻辑进行梳理并在计算机中重构的过程。例如:路基专业通过对特征元素进行约束形成断面,再利用坡脚、堑顶等关键点与地形信息创建关系,利用参数驱动实现路基随地形的变化。因此,BIM软件的研发工作主要由数据结构封装及算法实现两部分组成,这也符合BIM面向对象的技术特点。

具体研发过程中还要考虑各专业差异化的需求,选择合适的研发路线。

数据需求的差异化:如测绘和地质专业需要大体量数据的承载能力,信号专业需要逻辑表达、分析能力,轨道专业需要对冗余数据的优化存储能力等。具体研发时就需要通过合适的图形图像处理技术、数据封装方法及算法来实现。

交付需求的差异化:相较于二维成果交付,很多专业在三维交付时需考虑以往在二维设计中不需考虑的问题。例如接触网专业,原二维设计成果中交付的接触网平面布置图、腕臂装配、设备安装图等仅以标准图形式提供,再附带装配原则即可。三维设计完全不同,需要全面考虑现场实际情况,逐个计算接触网装配体的几何尺寸及相对位置关系,并沿线路布置完成整体装配。最后还要完成接触网导线、承力索、整体吊弦等计算及完整三维模型的生成(如图12、图13所示)。

图12 接触网BIM软件(腕臂装配)

图13 接触网BIM软件(整体布置)

传统设计过程中,设计师通过重复性的绘图工作来实现设计中各因素之间不变的逻辑关系。协同设计使设计工作由注重结果转变为强调过程,使动态性、交互性重新回归设计本质之中。

4.3 多源数据融合应用

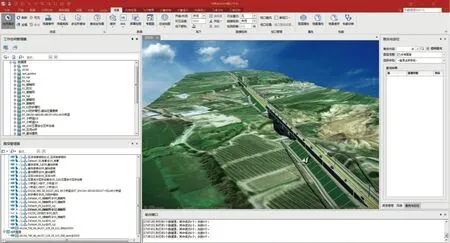

数字孪生工程不仅包含各专业的BIM信息模型,同时还包括周边环境信息。要真正实现工程数字化应用,就必须解决多源数据融合的问题,多源数据以BIM和GIS两大类为主。GIS提供专业空间查询分析能力及宏观地理环境基础,可深度挖掘 BIM 的应用价值[20]。同时,BIM 弥补了三维 GIS缺乏精准工程信息模型的空白,两者的融合能够让数字孪生工程从宏观走向微观,从室外进入室内[21]。然而,BIM和GIS数据的存储格式和表达方式都有很大区别,两者的融合和应用已成为学术界和产业界研究的热点。目前,主要有两种解决方案:一是利用工业基础类和城市地理标记语言为两者数据集成提供基础[22-23]。二是通过中间数据格式进行转换集成。这两种方式都需要在铁路BIM标准框架内做大量有关投影变换、数据组织、标准集成、模型转换渲染等方面的研发工作(如图14所示)。

图14 基于铁路BIM标准的多源数据融合分析平台

5 结束语

铁路勘察设计工作涉及区域广、参与专业多,且各专业都有其独特的设计需求和方法,也都有各自独特的数据特点,专业间业务接口复杂、数据交互频繁、协调难度大。

针对铁路协同设计工作开展的难点,主要研究了如何在BIM标准体系框架内,充分考虑铁路各专业的差异性,通过建设协同设计平台,研发各专业协同设计软件及多源数据融合分析平台来建设铁路协同设计体系,为工程数字化建设提供数据结构组织有序、易于维护、动态可感知的数字孪生工程,同时也为勘察设计企业拓展工程全生命周期业务提供可靠的技术基础。