临平文化艺术长廊设计

胡 雄

(中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江 杭州 311122)

1 项目背景

临平老城区早期商业繁荣,是余杭区委区政府所在地。城区整体规划零乱,公共服务设施不足,经历过早期的快速城市化扩张后,修建了大量的品质乏善可陈,品质粗劣的建筑,部分建筑为危房。到处是狭窄的街道和弄堂,交通不畅,停车位不足。由于城市功能退化、历史文脉断裂,老城区变得越来越不宜居,老百姓要求改善环境的呼声越来越大。为配合杭州加快建设独特韵味、别样精彩的世界名城的发展目标,同时在城市双修的国家政策引领下,城市改造应从传统的“拆旧建新”向以“旧楼改造、存量提升”为核心的城市有机更新方向发展,在此背景下本项目应运而生。

文化艺术长廊(以下简称长廊)位于临平老城区核心地带,南至木桥浜路,北至沿山路。为临平老城区有机更新山水慢行环工程的一部分。地块南北全长600 m,东西平均宽约50 m,总用地面积29 780.59 m2(见图1)。

2 设计理念

2.1 “公园城市”理念及应用

“公园城市”的内涵在于建成“人、城、境、业”高度和谐统一的现代化城市,是多元治理主体为满足人民美好生活需要,在空间正义的基础上,以绿色价值理念为指导,以资源共享为前提,以打造人与自然伙伴相依的命运共同体为载体的新型城市治理形态。其核心价值是其公共品属性,应是广大居民均等享用。规划人员进行了危房调查,配合当地政府列出清单,拆掉一部分危房,整治一些老旧建筑,在绿色价值分析的基础上进行有机更新,提供服务于大众,为老百姓创造健康的、富有生机的城市绿色生活环境;打开城市的空间,降低周边建筑的密度;增加周边缺失的公共服务设施,将公共性与服务性放在最重要的位置,实现资源共享;植入多种社区功能,面向“多样性”服务人群。在城市治理形态上,重构从上塘河到临平山的街道景观,形成慢行系统,成为城市绿廊,承载历史记忆的文化长廊,展示新时期艺术创作的艺术长廊。

2.2 “城市设计”理念及应用

王建国院士提出了城市设计理念,其概念为:主要通过研究城市空间形态的建构机理和场所营造,对包括人、自然、社会、文化、空间形态等因素在内的城市人居环境所进行的设计研究和工程实践活动[1]。

本项目通过塑造一个富有地域历史内涵和文化特色、景致优美、宜居乐业的人居环境来体现城市设计理念。设计师提出以下策略:

1)保护和保留。就是保护临平山与上塘河的山水格局,保留城市的记忆。修复破损的山体,恢复被建筑物遮蔽的山水视觉廊道。能够通过改造提升的建筑尽量加以保留凡房龄在40年以上且建筑型式独特、有历史记忆的老房子,均安排专业机构做了结构安全鉴定,设计师依据鉴定结果提出了加固和改造方案。

2)传承和发扬。就是发扬中华民族的山水文化精神和价值、审美意识和东方神韵,传承中国风景园林艺术的自然山水哲理、基本特征和构建理法。

3)更新与创新。更新就是有机更新,按照城市内在的秩序和规律,顺应城市的肌理,采用适当的规模、合理的尺度,依据改造的内容和要求,妥善处理目前和将来的关系。在可持续发展的基础上探求城市的更新发展,不断提高城市规划的质量,打造具有城市属性的公共建筑和城市公园,使得城市改造区的环境与城市整体环境相一致。创新就是在综合考虑未来的前提下将智慧城市科技应用于建设智慧城市。

3 空间布局

3.1 步行空间与共享的街道

长廊打造了一种具有多种复合功能、混合使用的、充满生机、适宜步行的城市社区形态。通过对城市公共空间进行整合,为不同人群提供多层次的选择,将城市各类开放空间联系在一起,构成了城市生活中的一部分,强调街道生活,鼓励步行交通。

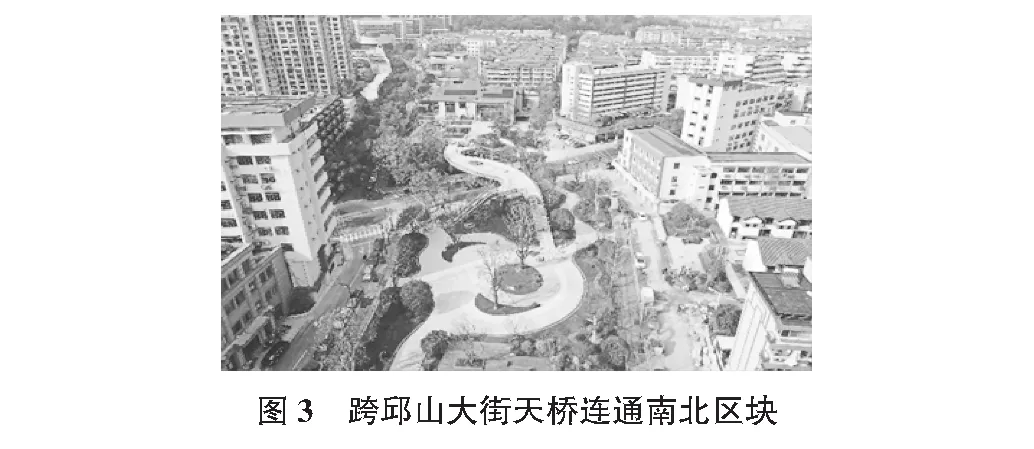

长廊地面以上完全是步行空间,长廊内部不允许车辆进入,通过精心设计曲折的游线布置将市民引导至各个活动场地。长廊场地西侧为快速通行步道,方便人群快速通过,而不受长廊内各类活动的影响。南北两个区块内均设有无障碍通道;通过跨邱山大街天桥将长廊两块被道路分割的公共空间连为一体,南北两块的公共绿地和功能场所相互支撑,人流动线不被邱山大街的车辆所打扰。长廊内的人流与周边的交通都充分利用这个街道空间,共同形成了一条放大的街道(见图2,图3),原本在长廊存在的一个个过于实体化成为封闭的城市孤岛边界,现在则一个个打开,从而整合了城市街区,成为所有居民共享的街道。

3.2 多功能的城市公共服务场所

在城市任何一个中心的周围,各种设施必须顾及它们的公共关系,为了创造活动的密集性,设在任何一个中心的机构,都必须以合作的方式,协同发挥作用,它们相互支持,互为补充[2]。

长廊内非常重视公园广场对于非正式集会、公共事务的支持作用。设计师在功能定位上将广场公园和幼儿园、图书馆、文化交流等社区服务建筑以及少量的茶室、咖啡、无人零售等新业态的商业整合在一起,融合成一个大尺度社区,使项目成为多功能的社区服务场所。

3.3 空间的可适性

可适性包含适应性、变换性和移动性。可适性设计利用对空间的流动、墙体的变化以及建造的灵活性来回应建筑条件的变化[3]。长廊在设计时也体现了这一点。

在现场实施时,设计团队不希望一旦建筑建造完成,空间就固化了,由于项目运营单位并没有确定,在分解空间元素时,有意识地将空间界面模糊化,将外部景观以非常自然的方式引入到室内,而弱化边界分割关系(见图4)。目的在于通过室内室外空间自由的转换,来满足建筑对功能更新和功能多样化的要求。不以单一的功能模块来决定建筑布局,而是让后期留下可以改造的空间,让建筑形式能容纳不同的需求所产生的不同功能。以图书馆为例,这将是一所全开放的“大客厅”,社区居民可以自由出入,更好地迎合现代人的学习与阅读习惯,室内空间与室外景观自然地融合,馆内与馆外空间自由转化,功能可以自由切换,为读者带来美妙的体验。

4 结语

长廊作为临平老城区有机更新中的一部分,有很多理念还需进一步发展成熟和完善,然而本案例的设计策略与表现方法对于老城区类似更新改造具有现实的指导意义。通过有机更新,随着长廊的重建、周边社区的改造,为老城区带来新的人气和活力。原来,老城区也是可以通过有机更新而获得重生的。