构式“给+X+VP”与动词的关联强度研究

屈梅娟

摘 要:构式搭配分析是建立在构式研究基础上的概率统计方法,是语料库语言学与认知语言学的紧密结合。运用构式搭配分析方法,对构式“给+X+VP”和动词的互动进行分析,可以发现:在搭配强度最强的前10位动词中,关联强度最高的是“带(来)”,趋向补语的出现减弱了动作意义。搭配强度较高的动词语义类别依次是产生结果类、给予服务类、给予事物类、传递信息类、取得类、给予支配类和制作类。根据动词的语义预测,把构式意义重新归纳为显现和转移。

关键词:“给+X+VP”;构式搭配;关联强度

一、引言

在现代汉语中,“给”是一个意义和功能都比较复杂的词语,它主要有三种功能:动词、介词和助词。其中,介词“给”的句法和语义均比较复杂。从语义上讲,它可以引进动作的方向、动作的对象,也可以表示“处置”“被动”;从句法上讲,它既可以出现在主要谓语动词之前,也可以出现在主要谓语动词之后。传统语言学认为,从动词入手研究介词问题,可以建立动词与体词性成分之间的关系,全面地认识介词的句法语义功能和地位。

汉语研究领域的学者很早就注意到句式对谓语动词的制约。很多学者都认为,S3句式①对进入其中的谓语动词是有要求的,动词能否进入该句式要受到多方面因素的影响。一些学者利用层次分析、变换分析、语义特征分析、生成语法等理论方法,对进入“给X+VP”的谓语动词进行了描写和归纳。朱德熙认为,可以进入S3的只有“取得类”和“制作类”动词,“给予”类动词不能进入S3[1]。施关淦在朱文的基础上进一步指出,不仅“取得类”和“制作类”的动词可以进入S3,“给予”类的动词也可以进入S3句式[2]。王凤敏认为,与其他三种“给”字句相比,可以进入S3句式的动词类别最多,包括发出类、手段方式类、分割类、移位类、取得类、衍生类、积存类、整理类及其他类九类[3]。张懂利用构式搭配分析方法,对双及物的原型语义进行了探讨,而没有对“给+X+VP”的动词搭配进行分析[4]。王红卫基于朱德熙先生的四种句式,利用国家语委现代汉语语料库选取双及物构式的语料,采用显著共现词项分析法,计算了四类双及物下位构式和具体动词的搭配强度,发现四个构式在共现词项方面有明显差异。他认为,可以进入“给+X+VP”的动词有五种语义类型:一是未来拥有类,包含的动词有“提供”和“留”;二是方式类,包含的动词有“倒”“捎”和“斟”;三是制作类,虽然只有一个动词“写”,但它的搭配强度是这些动词中最强的;四是交际工具类,只有一个动词“打”;五是其他语义类,包含的动词有“介绍”和“加”等[5]。

可以看出,现有研究多专注于动词的句法语义属性的描写,并根据语义特征划分动词的次类。基于内省思辨的语言分析比较充分,而基于语言产出的定量和统计的研究较少。此外,已有研究多把“给”的各种用法放置在一起进行论述,而缺乏基于大规模语料库的介词构式的定量统计分析。有鉴于此,本研究基于大规模语料库,利用构式搭配分析方法[6],计算介词构式“给+X+VP”与动词槽位之间的关联强度,讨论谓语动词与构式“给+X+VP”的语义互动,并总结构式“给+X+VP”中高搭配强度动词的语义特点和规律。

二、研究设计

(一)研究问题

本文主要利用语言产出的定量统计和分析来解决以下三个问题:第一,构式“给+X+VP”动词槽位上有哪些动词与构式意义相互吸引;第二,分析搭配强度高的动词在语义方面具有哪些特点和规律;第三,根据动词与构式的互动归纳“给+X+VP”的构式意义。

(二)语料来源

本研究的语料主要来自北京外国语大学的TORCH2014语料库,它是一个现代汉语平衡语料库,共包含1029385词。该语料库的取样方案与布朗语料库相同,即包含15个小的文类,可合并为新闻(Press)、通用(General)、学术(Learned)、小说(Fiction)四大体裁。

语料主要利用BFSU PowerConc1.0检索获取。首先输入“给”为检索词,返回1356条索引行,由于动词“给”的用法、介词“给”表示被动意义和处置意义的用法以及“給”的助词用法,均不属于本研究的范围,因此需要进一步筛选语料。通过正则表达式,提取“给”出现在动词前的用法,然后人工排除介词“给”后引出施事和受事的情况,最后确定701条语料。

(三)研究方法

构式搭配分析是建立在构式研究基础上的概率统计方法,是语料库语言学与认知语言学的紧密结合。它主要包括三种类型:共现词项分析(Collexeme Analysis),通过计算特定槽位的动词与构式的吸引和排斥强度,分析构式的基本意义;显著共现词项分析(Distinctive Collexeme Analysis),研究构式中特定位置的词项与两个或两个以上的语义和功能相近的构式之间的关系;互为变化的共现词项分析(Covarying Collexeme Analysis),研究同一构式中不同槽位的词项之间的互动关系[6]-[8]。

本研究涉及到的构式搭配分析主要是共现词项分析,这种分析往往以某种构式为起点,分析动词槽位中的哪些词与构式相吸引,哪些词与构式相排斥。在计算动词与构式“给+X+VP”的搭配强度时,需要四个数据:所用语料库的容量,构式“给+X+VP”在语料库中的频数,谓语动词V在语料库中的总频数和谓语动词V在构式“给+X+VP”中的总频数。以上4个频数构成4*4列联表[9]。具体如表1所示:

其中,A+B是构式“给+X+VP”的原始频数,A+C是动词V在语料库中的总频数,A是V在构式“给+X+VP”中的频数,N是语料库的容量。然后通过减法计算出D的值。

把所有动词按照表1格式做成表格,在R语言环境下运行构式搭配分析脚本Coll.analysis3.2a2进行运算,通过Fisher精确检验①,即可获得构式的关联强度。搭配强度如果大于3,则p值小于0.001;搭配强度大于2,则p值小于0.01;搭配强度大于1.30103,则p值小于0.05。

本文的研究思路是首先利用构式搭配分析法,计算动词和“给+X+VP”的搭配强度,统计出搭配强度最高的动词。然后根据动词的语义类别进行分类,计算出不同语义类别的动词与构式“给+X+VP”的搭配强度。最后将研究结果与对外汉语教学大纲和常用教材进行对比,调查对外汉语大纲与教材语言点用例是否与构式搭配的结果一致,以期为对外汉语教学提供一定的启发和建议。

三、结果与讨论

(一)高频动词分析

构式搭配分析结果显示,与“给+X+VP”共现的动词有214个,其中,频次在2次以上的有82个,频次在10次以上的有14个。可见,高频搭配动词比较集中。与“给+X+VP”共现的14个高频动词如图1所示:

可以看出,在“给+X+VP”构式中,排在前列的动词主要有“给予”类动词,如“送”“发”“提供”等;“取得”类动词,如“买”等;“信息传递”类动词,如“写”“打”等;给予支配意义类动词,如“看”“吃”等;还有些动词本身没有明显的给予或者取得意义,如“带”“留”等,但它们常与结果补语共现,强调结果的产生。总体来说,这些动词的语义都比较丰富。

在这些动词中,与“给+X+VP”共现频率最高的是“带”,其中,单个动词“带”进入这一格式的用例较少,它往往是与“来”作为一个整体出现(65/67,约占97.01%),“来”的趋向性增加了“带”的“取得”意义。“带来”“取得”的事物往往是抽象、非具体的事物或事件,与之相似的还有“留”和“造成”,二者均可表达结果意义,倾向于带抽象意义的宾语。

“打电话”在共现频率中排名第二位,它主要是表示信息的传递。“写信”与此相类似,其共现频率也比较高。“看”则表示一种支配意义,“给你看”就是支配“你”实施“看”的行为,因此,其核心意义是支配,“吃”也是同样的情况。

(二)搭配强度分析

搭配强度不依赖原始频数,而是关注构式和动词之间语义的互动。能够进入构式的动词与构式的意义存在意义的相容性[11]。在吸引关系下,两者关联度越高,语义相容性越高;在排斥关系下,两者关联度越低,语义相容性越高。

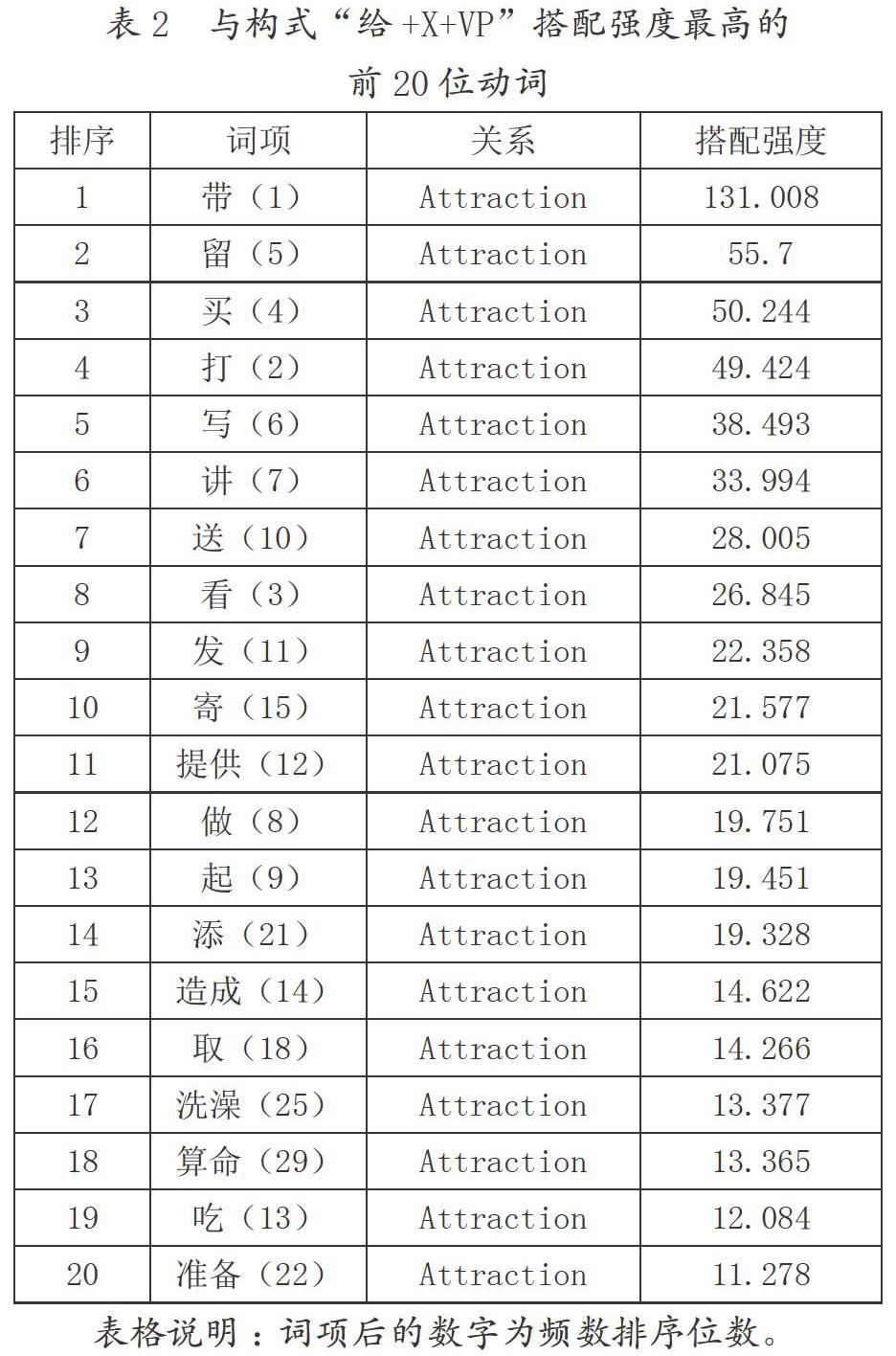

根据构式搭配分析的结果,214个动词中有212个和构式“给+X+VP”是吸引关系。为了方便讨论,我们把搭配强度最高的前20位动词与构式的关系和搭配强度列成表格,具体内容如表2所示:

从表2可以发现,动词的频数排序和搭配强度排序有所不同,比如动词“留”频数排序是5,但是搭配强度上升到2,仅次于“带”。同时,“寄”“发”“送”等典型的“给予”类动词也往前移动,这表明构式意义中的“给予”义比较明显。动词“看”的频数虽然排位很高,但是搭配强度却降到了第8位,动词“听”“说”不再排在前20位。这显示出这类动词与整个构式的原型意义相对较远。

在搭配强度最强的前10位动词中,关联强度最高的是“带”,语料中的“带”往往后跟表示趋向的“来”。趋向补语的出现减弱了动作意义。换句话说,补语“来”的出现使无界的动作行为成为有界的行为。这里“取得”的都不是具体的事物,而是表示一种结果、一种状态。“留”“买”也是同樣后跟趋向补语表示产生一种结果。这时,“给+X+VP”主要表达S的动作使X发生变化或产生结果。排在第四、第五位的是“打(电话)”和“写(信)”,这两个动词的宾语都是一种交际工具,表示信息的传递。第三类的“送”“发”“寄”等,都是典型的“给予”类动词。

为了进一步了解“给+X+VP”高搭配强度的动词在语义方面的规律,我们对构式搭配进行了更深入的分析。具体操作步骤是,首先对语料根据语义类型进行标注分类,接着利用构式搭配分析计算不同语义类型的关联强度。具体结果如图2所示:

从图2可以发现,“给+X+VP”所吸引的动词在语义上大致包括以下类型:产生结果、给予服务、给予事物、传达信息、取得义、给予支配、制作义及其他类。其中,“产生结果”类动词与构式的语义吸引力最大。这类词语本身大多没有“转移”的意义,其后常接结果补语或趋向补语,表示动词产生一种结果或影响。也就是说,该类动词的语义表示“结果”的从无到有。“给予服务”类动词大多是一种具体的动作行为,表示主语的某一具体行为对介宾X带来一定的益处,服务行为的结果是“带来益处”。也就是说,该类动词的语义是表示“益处”的从无到有。“给予支配”类动词大多表示致使义,主语的意愿致使介宾X发出具体的行为动作,X的行为动作也可以看作是“给”的结果。也就是说,该类动词的语义是表示“动作行为”的从无到有。“制作”类动词是指制作新的事物,该类动词表示“新事物”的从无到有。总的来看,上述四类动词的语义均可归纳为“给”的结果从无到有。

与上述动词的语义有所不同,“给予事物”类动词表示的是事物从左到右的所有权转移。“信息传递”类动词表示的是信息从左到右的转移。“取得”类动词则是事物从右到左的转移。总的来看,上述三类动词可以归纳为“给”的支配对象发生转移。

综上所述,“给+X+VP”中的谓语动词的主要语义可以归结为“显现”和“转移”。Goldberg十分强调构式和动词之间的相互预测性[11],因此,我们可以根据上述动词的语义类型,预测“给+X+VP”的构式意义为“显现”和“转移”。

四、构式搭配对于对外汉语教学的启示

如前所述,搭配强度高的动词往往更容易和构式意义相容,与构式原型意义更接近。在对外汉语教学中,我们可以充分利用搭配强度的研究结果,从中筛选出“给+X+VP”的典型例句运用于课堂教学,这对于学生准确掌握构式会有一定的帮助。

在“给+X+VP”构式中,搭配强度最高的动词有“带”“打”“看”“买”“留”等。其中,“带”“留”所带的宾语大多是抽象的事物和事件,这一格式主要是强调动作行为的影响和结果,在初级阶段教学中出现相对较晚。“买”后所带的宾语多为具体事物,可以作为初级阶段介词构式“给+X+VP”的典型例句。“信息传递类”动词和“给予”类动词中的“送”“发”“寄”等,都可以结合初级阶段的具体场景作为典型例句出现。