西夏书法研究三题

赵生泉

作为一个有实际政权依托的现代学术概念,“西夏学”无疑有广义、狭义两个维度。前者指与“西夏”有关联的一切研究领域和研究对象,后者专指西夏一代的历史、文化及相关问题。西夏书法,便是其中一个饶有兴味的课题。

一、已有研究存在的问题

宋太宗太平兴国七年(982年)五月,自祖先在晚唐黄巢之变时即盘踞夏州(今陕西靖边白城子)的党项拓跋部首领世袭静难军节度使,李继捧在内外压力下献土入朝,而其族弟继迁却寻机出逃,于雍熙二年(985年)诱杀夏州巡检曹光实,占据银州,并攻破会州(今甘肃靖远),与宋王朝正式决裂。到宋仁宗景祐五年(1038年),李继迁的孙子李元昊正式建立了西夏王朝。此后,西夏先与宋、辽鼎立,后与金、宋并峙,直到成吉思汗二十二年(1227年)方为蒙古所灭,享国凡190年。如果从李继迁叛宋算起,则有245年①[俄]Е.И.克恰诺夫著,韩潇锐译:《俄藏第8203号西夏文书考释》,《西夏学》第五辑,上海古籍出版社,2010年,第18页。。在这200余年中,西夏不仅武力强盛,先与宋、辽对峙,后与金、宋并立,而且创制了“番文”即西夏文,创造了灿烂辉煌的文明。但是,蒙古灭夏之战及后续破坏极其酷烈,导致西夏文化、艺术的真实面貌在后世长期湮没不彰。直到清末黑水城遗址(今内蒙古额济纳旗东南约25公里处)中丰富的文物、文献被发现以后,包括书法在内的西夏历史、文化、艺术、语言等,才逐渐被纳入真正意义上的学术研究中来。就此而言,西夏书法研究是“西夏学”的有机组成部分。

早在20世纪50年代,苏联学者孟列夫在整理俄藏黑水城汉文文献时,就注意到了“书写”问题,并指出《吕观文进庄子义》(俄TK6)卷三末尾有“显然是用尖木笔写的一些不清楚的字”①[俄]孟列夫著,王克孝译:《黑城出土汉文遗书叙录》,宁夏人民出版社,1994年,第210页。。当然,对他这样的域外学者来说,这只是无关紧要的枝节问题,而对中国学者来说,西夏书法还是非常值得关注的,更何况这一选题还涉及“西夏文”等异质文字呢。1986年,卢桐发表了国内外首篇讨论西夏文书法的专题论文《西夏文书法研究初探》。由于他具有较好的汉文书法基础,该文大量使用了夏、汉比较法,指出:西夏文字本身(楷书)具有笔画匀称、结字繁复的特点,在结构和用笔上十分讲究,具有汉文楷书“详而静”的特点;方正均匀之外,西夏文“捺”笔较重,笔画繁而不乱,点画穿插有序,至细微处仍见匠心,结体自然,是典型的方块字;用笔上藏露兼施、方圆并出,既显骨力又具精神。此外,该文还讨论了西夏文篆书(包括玺印篆书)、行书、草书的特点②卢桐:《西夏文书法研究初探》,《宁夏社会科学》1986年4期,第73—79页。。至于西夏文书法与汉字书法的不同点,则被归结为“好恶殊方”。1987年,卢桐又写了《谈西夏文书法与创作》,并入选宁夏社会科学院建院10周年论文专刊。该文主要结合实际书写经验进行,并以他亲自创作的西夏文诸体书作为“案例”,学术意味有限。2001年,卢桐又发表《论西夏文及其书法艺术》③卢桐:《论西夏文及其书法艺术》,《辽宁大学学报》(哲学社会科学版) 2001年4期,第28—30页。,但基本是以前研究的重复。

2001年,韩小忙、李彤根据西夏王陵残碑,由考古角度切入,把西夏文字文物分为早、晚两个时期:早期西夏文楷书一般笔画粗壮,比较生硬,而且笔画之间的搭配相对生疏,如同小学生写的汉字一样,虽然笔画写对了,但是,整个字给人的感觉并不是十分秀美。如西夏陵区3号陵东碑亭所出T3001、T3003、T3006+T2011、T3011等残碑块上的西夏文字,明显给人以幼稚、纯朴的感觉。晚期西夏文楷书的笔画明显趋于匀称,比较柔和,笔画之间的搭配已经相当协调,如同娴熟的书法家所写的字一样,整个字甚至整块碑文给人的感觉是舒服、流畅。如西夏陵区7号陵西碑亭所出M2x:37+58+152、M2x:23+250+330+523+555+723等残碑块上的西夏文字,已经明显趋于成熟,不但单个笔画、单个字可以单独用于临帖,就是整块残碑文字从布局到搭配都具有了相当高的水准④韩小忙、李彤:《西夏时期的书法艺术》,《固原师专学报》(社会科学版)2001年1期,第55—56页。。不过,他们作为依据的L3、L7,一应属元昊,一确属仁孝,彼此相去百余年,置于西夏200余年的历史中,中间的跨度不免太大了。换句话说,该文所谓早、晚两期的界限,尚待细化和充实。

以上研究的着眼点都是西夏文书法,但是,鉴于西夏王陵有一些汉文残碑,二者的关系不可能不被考虑。卢桐认为西夏人熟谙汉文书法,并称在盛行西夏文的同时,汉字书法始终在西夏国内占有重要地位,如西夏距唐代不远,故其书法具有颜、欧、柳各体的神韵风采而妙得其法云云①卢桐:《西夏文书法研究初探》,《宁夏社会科学》1986年4期,第74页。。相比之下,韩小忙等人的认识较为深入。他们认为:作为由以武立国的游牧民族党项族为主而建立的国家,西夏虽然在与汉族的长期交往过程中,认识到了汉族儒家文化在统治国家中的重要性,同时,也的确非常推崇和积极吸收汉文化的精髓,但其文化土壤毕竟贫瘠得多,所以书法在西夏并未发展到尽善尽美的程度。加之西夏文字的使用以及民族习惯的冲击,客观上造成了本地区汉字书法艺术水平的低下②韩小忙、李彤:《西夏时期的书法艺术》,《固原师专学报》(社会科学版)2001年1期,第55—56页。。不过,这几种说法在微观考察方面都缺乏内在的连续性,特别是未能体现出汉文、西夏文书法在西夏数百年间的发展脉络,在本质上还停留在风格赏析阶段。后来的一些研究,虽然在字形分析或夏、汉比较基础上认识有所深化③柴建方:《古朴的石碑奇异的文字——“西夏碑”及西夏书法简评》,董恒宇主编:《全国首届碑帖学术研讨会论文集》,文物出版社,2005年,第237—244页;《中国书法》2005年第10期,第38—40页;毛来红:《略论西夏书法艺术》、刘魁一:《西夏文字书法创作浅谈》、窦民立:《简述西夏文字书法艺术》,分别载李范文主编:《西夏研究》第三辑,中国社会科学出版社,2005年,第601—602、628、630—631页。,却没有取得“质”的突破。而造成这一缺憾的根本原因,则是对连续性、阶段性重视不足。换句话说,“年代”意识不足,是制约早期西夏书法研究难以走向深入的关键因素。

苏联解体之后的“空挡”,为西夏文献在国内外渐次刊布提供了宝贵机遇。除推动“西夏学”的深入发展与持续繁荣外,更使西夏书法的“内涵”渐趋扩大,具有了“文化”比较层面的意义。例如,业内耆宿牛达生强调西夏文的创制借鉴了“汉字成法”,所以“从一开始就继承了汉字的优秀书法传统,产生了不少优秀的西夏文字书法作品”④牛达生:《汉字影响下的西夏书法艺术》,《寻根》 2012年2期,第35页。,而冯继红的博士学位论文《汉字文化圈西夏文、女书书法文化研究》,则从文字、文化等方面对西夏文书法进行了研究,认为西夏文及其书法受汉字文化影响甚深。冯文最值得注意之处,在于明确提出“书法”概念不应该局限于汉字的书写,其他文字,特别是与汉字有别但又有所关联的文字的书写,同样也是“书法”⑤冯继红:《汉字文化圈西夏文、女书书法文化研究》,中央民族大学博士学位论文,2012年,第4—5页。。之所以如此,与其导师张铁山教授的突厥语学术背景显然脱不了关系。当然,深入考虑的话,这样的认识无疑过于宏观和表面化,容易流于肤浅,并不足以承担深入探析西夏书法发展路径的重任。

二、“作品”的整理

西夏学曾经“最大”的问题是但凡见到西夏文文献,就不加思索地认定为西夏王朝的遗物,进而把伴生的无年款汉文或其他文字的文献,也认定为西夏时期的文物。即使在西夏学研究资料最为丰富的俄藏黑水城文献中,其汉文部分除西夏时期的文献外,还包括唐、五代、辽、宋、西夏、金、伪齐、元(含北元)诸朝的文献①孙继民:《敦煌学视野下的黑水城文献研究》,《南京师范大学学报》2009年第3期,第67页。;西夏文部分虽不可能有唐、五代、辽、宋之物,元代甚至北元作品却极为常见。仅此一端,即可见这种做法的问题之大。当然,在资料公布不够充分的时候,类似错误尚可以谅解,而在俄藏、英藏、法藏、日藏黑水城或西夏文献已经渐次刊布几尽的今天,为最大程度上杜绝这种疏误,西夏学专业人士应该在“断代”方面更加严格,更加细致,也更加规范一些。具体到书法研究领域,既然西夏的书法“作品”不可能与西夏“文献”截然分开,以“史”为核心的西夏书法研究,就必须建立在严谨扎实的文献整理基础之上。

与延续3000余年的汉文书法类似,西夏书法“作品”也大致包括实物、文献著录两种存在形式。具体说来,前者有墨迹(抄本、文书、题记)、碑刻、印本、玺印、钱币铭文;后者多为见诸史籍,但大多已经亡佚的章表牒文。作为学术“对象”或艺术史“文本”,这些作品的特性,在总体上有其一致之处,但也不可避免地存在着某些区别。因此,对它们的分析和利用,自然应该有所不同,即在顾及其特性的基础上,最大程度地挖掘其价值。析而言之,大体如下:

其一,作为最能体现西夏人“书写”真实细节的作品类型,墨迹主要包括抄本、文书、题记等类型。黑水城文献在拥有大量印本的同时,还兼有数量庞大、内涵丰富的西夏文文书、抄本,但正如前文所引,黑水城文献中的相当一部分,属于西夏之外的唐、五代、辽、宋、金、伪齐、元(含北元)。更重要的是,即使西夏时期的黑水城文献,也大多集中在仁孝时期或仁孝以后。至于壁画或礼佛“题记”,基本集中在甘肃的敦煌莫高窟和安西榆林窟等地,时间持续比较长。尽管这些墨迹在地域分布上并不均衡,难以满足整体研究的需要,其中年代信息明确者,仍然可以视为西夏“书法研究”的最基本,也最坚实的支撑点。

其二,碑刻方面,西夏碑刻主体的西夏王陵残碑尽管破损严重,发掘、清理、整理工作也存在诸多不足,导致年代信息不够确切,但截至2004年,其数量已不下4000余块②史金波、陈育宁主编:《中国藏西夏文献》第19册,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社,2007年,第4—6页。,而且其建设与西夏的建立、兴盛、灭亡基本相始终,所以绝对不能忽视它们。更重要的是,古人为帝王、勋贵树碑立传时,规格、工艺乃至人员选择都必然会务求尽善尽美,虽然未必是当时的最高水平,但肯定符合官方对“典范”的要求。又如钱币铭文,同样不一定算得上西夏书法的最高水平,然而它时代特征明确,因流通、支付功能而成为沟通国家与社会、民众的媒介,所以也具有“完美”体现西夏人对书法的基本理解和基本要求的潜质。这意味着,研究西夏书法的整体演变源流,西夏陵残碑、西夏钱币铭文是当之无愧的最佳切入点。本着这一认知,笔者在从事相关研究时将相关陵墓碑刻系于下一任皇帝即位之初,钱币则系于相关年号之末。当然,年款明确或有充分证据支持者例外。

其三,所谓已经遗失的西夏书法作品,主要指出使宋、辽、金的使节携带的章表及地方官方机构的往来牒文。在当时的技术条件下,这类作品几乎每年都有,而且数量较多,是西夏与周边政权官方信息交流的主要形式和媒介。即使制度并不周密完备之时,西夏方面也能熟练运用它。例如,《宋史》卷二八二《向敏中传》载景德元年(1004年)李继迁临终前“属其子德明必归宋”,且云:“一表不听则再请,虽累百表,不得请勿止也。”①[元]脱脱等:《宋史》卷二八二《向敏中传》,中华书局,1977年,第9555页。既然可以累累上表,足见当时西夏并不缺拟表、书表之人。宋仁宗宝元二年(1039年)正月,已经于前一年十月登基称帝,并改元天授礼法延祚的元昊,终于遣使入宋。驼、马等贡物之外,呈表通报称帝消息才是此行的重中之重。据《宋史》卷四八五《夏国传上》,元昊呈表略云:

臣祖宗本出帝胄,当东晋之末运,创后魏之初基。远祖思恭,当唐季率兵拯难,受封赐姓。祖继迁,心知兵要,手握干符,大举义旗,悉降诸部。临河五郡,不旋踵而归;沿边七州,悉差肩而克。父德明,嗣奉世基,勉从朝命。真王之号,夙感于颁宣;尺土之封,显蒙于割裂。臣偶以狂斐,制小蕃文字,改大汉衣冠。衣冠既就,文字既行,礼乐既张,器用既备,吐蕃、塔塔、张掖、交河,莫不从伏。称王则不喜,朝帝则是从。辐辏屡期,山呼齐举,伏愿一垓之土地,建为万乘之邦家。于时再让靡遑,群情又迫,事不得已,显而行之。遂以十月十一日郊坛备礼,为世祖始文本武兴法建礼仁孝皇帝,国称大夏,年号天授礼法延祚。伏望皇帝陛下,睿哲成人,宽慈及物,许以西郊之地,册为南面之君。敢竭愚庸,常敦欢好。鱼来雁往,任传邻国之音;地久天长,永镇边方之患。至诚沥恳,仰俟帝俞。谨遣弩涉俄疾、你斯闷、卧普令济、嵬崖妳奉表以闻。②[元]脱脱等:《宋史》卷四八五《夏国传上》,中华书局,1977年,第13995—13996页。

此表首见《涑水记闻》卷一一,文字与《夏国传上》略同,《续资治通鉴长编》卷一二三则有节文,而内容颇异,当是删削或异译所致。无论哪一个版本,均文采斐然,不卑不亢,把希望与宋平起平坐的心态表达得非常充分,也非常“理直气壮”。事后西夏使者返回,之所以坚决拒绝接受北宋的诏书,固然与元昊的叮嘱有关,而此表所显露的“信心”与“激励”,应该也是重要原因之一。既然如此,它肯定出自元昊欣赏的高层文臣手笔;相应地,书法也理当出自元昊认可的官方书家之手。半个世纪后,西夏天祐民安五年(1094年)正月十五日树立的夏、汉合璧《凉州重修护国寺感通塔碑》,西夏文由“旌记典集令批”浑嵬名遇书丹,汉文、篆额由“供写南北章表”张政思负责。所谓“旌记典集令批”“供写南北章表”,想必就是承担此类任务的官方书家,也就是“专门”人员。由此可见,正是因为“章表”这一媒介的存在,西夏方面很早就为专业人士设置了相应的官位,并将其纳入自己的职官体系当中。

更重要的是,交付宋、辽、金的章表既然是专人作品,其水平即使赶不上宋人,想必也不会差出很多,自然不宜“忽略”。不仅如此,那些与宋、辽、金边境机构的交涉文书,乃至反映民间社会生活的各种“写”出来的东西,其实都可以如是看待。

其四,因为长期湮没不彰,西夏书法作品的“特性”并不十分明晰,所以需要通过与相关作品,即对西夏书法有影响的前代或同期作品,以及西夏遗民书法的对比,多方面,多角度地彰显其特色,进而挖掘其艺术与文化内涵。例如,夏献宗乾定二年(1225年,当宋理宗宝庆元年,金哀宗正大二年,蒙古成吉思汗二十年)十一月,金、夏达成和议后,翰林学士赵秉文奉命出使西夏。虽然中途被召回,但其《平泉店逢夏使》诗称:“穹庐毳服异华风,马上相逢一笑同。赠我何劳绕朝策,贺兰千里已胸中。”①[金]赵秉文:《滏水集》卷九,《影印文渊阁四库全书》第1190册,台湾商务印书馆,1986年,第182页。可知在金夏边界,赵秉文曾见到西夏接伴使。其时间,据方亨《赵闲闲游草堂诗跋》,赵秉文于“正大乙酉季冬。奉使夏台回。游草堂。题诗七章。《咸阳怀古》二章。寺主义金刊诸贞石。用传不朽”②[清]张金吾编纂:《金文最》卷四七,中华书局,1990年,第680页。。赵秉文是金代文宗,书法更为一时之冠,《金史》卷一一〇本传谓:“秉文之文长于辨析,极所欲言而止,不以绳墨自拘。七言长诗笔势纵放不拘一律,律诗壮丽,小诗精绝多以近体为之,至五言古诗则沉郁顿挫。字画则草书尤遒劲。朝使至自河、湟者,多言夏人问秉文及王庭筠起居状,其为四方所重如此。”③[元]脱脱等:《金史》卷一一〇《赵秉文传》,中华书局,1975年,第2428—2429页。堪称西夏仰慕中原书法的力证。而且,既然西夏对赵秉文如此仰慕和了解,其书其文自然会受到他所代表的风气的濡染与熏陶。

三、“作品”的解析

与延续3000余年的汉文书法相比,西夏书法“作品”保存得极不完整,缺乏流传有绪的,具有典型性和代表性的“作品”。为从考古资料中选取相应的作品,亟需借鉴一些新的观念与方法,特别是“文本”和“图像学”方法。“文本”一词是英文text的对译,一般认为是语言的实际运用形态;而在具体场合,则指根据一定的语言衔接和语义连贯规则而组成的,有待于读者阅读的整体语句或语句“系统”。苏联符号学家洛特曼指出,文本具有用一定的符号表示的有头有尾的“外观”,同时又有内部结构④[苏]Ю. М. 洛特曼著,王坤译:《艺术文本的结构》,中山大学出版社,2003年,第125—128页。。这种内、外兼备的特性,与考古资料,特别是“形式”特征明确而突出者,非常契合。这种特性,带来了两个结果,一是“文本”概念及相关方法在艺术史研究领域非常方便,非常有效;二是考古资料在学术实践中常常被直接“转换”为艺术“文本”,而无须证明。当然,这种转换其实是有条件的,即所选择的“文本”必须足够丰富且足够典型。图像学(Iconology)方法主要立足于形式分析,重点探究作品为何如此表现,以及其深层含义,在现代视觉艺术研究方面应用广泛。近年来影响颇大的邱振中关于书法章法、图式的研究,在根本上其实有着很强的图像学色彩。如果能从西夏书法作品、相关作品这两大类及其相互关系入手,再根据它们的不同特性,采取有针对性的合理解析,应该能够在相当程度上“还原”西夏书法生成、发展的原初机制。

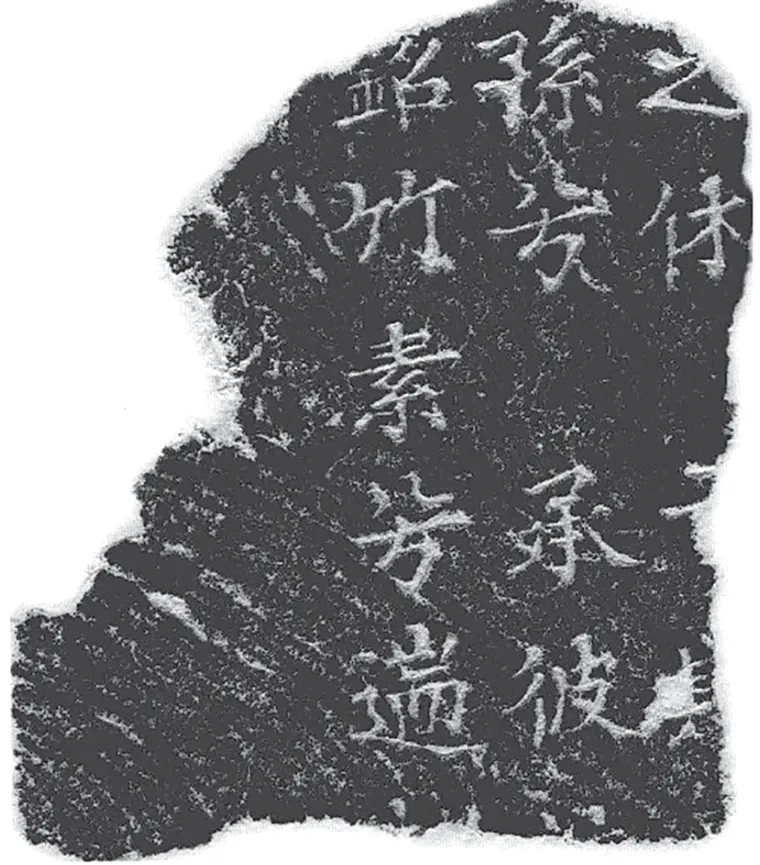

《中国藏西夏文献》第19册著录的80件“西夏陵区采集汉文残碑”中,第6件为“M12:1972年4号陵西碑亭采集”①史金波、陈育宁主编:《中国藏西夏文献》第19册,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社,2007年,第339页。,第7件为“M12:1974年4号陵西碑亭采集”②史金波、陈育宁主编:《中国藏西夏文献》第19册,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社,2007年,第340页。,第32件为“P4:03 1997年4号陵西碑亭采集”③史金波、陈育宁主编:《中国藏西夏文献》第19册,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社,2007年,第343页。。1972年编号M12的陵墓即后来的L4,但L4的资料尚未公布,“P4”也不见于其他公开材料,而且L2之西约500米处亦有M12④许成、杜玉冰:《西夏陵》,东方出版社,1995年,第8页图二、46页图二六。。其间关系究竟如何,尚不清楚。这几件作品的风格内涵非常丰富,特别是1972年发现者之左促右展,姿态横生,明显出于苏轼。值得注意的是,其内容为“……之休,……/……孙兮,承此……/……铭竹素兮,遄……”(图1),隐隐然有“孙”赞“祖”之意,应该是“孙”辈帝王供奉“祖”辈帝王之物。若“祖”“孙”为实指,此碑应属谅祚陵前诸碑之一。类似的,还有西夏陵L6(原L8)⑤陈永耘:《西夏碑(石)刻述要》,《文博》2010年第5期,第23页。陵台前盗坑底部出土经幢幢身1件,幢座3件。幢身高34,直径35,上下皆有柱状榫头,榫高7 cm,8面,每面边长16cm。每面竖刻汉文,依次为“药王菩萨摩诃萨”“药上菩萨摩诃萨”“无边身菩萨摩诃萨”“越三界菩萨摩诃萨”“□□□菩萨摩诃萨”“□大菩萨摩诃萨”“观世音菩萨摩诃萨”“大势至菩萨摩诃萨”⑥许成、杜玉冰:《西夏陵》,东方出版社,1995年,第99页;史金波、陈育宁主编:《中国藏西夏文献》第18册,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社,2007年,第170—172页;杜建录:《中国藏西夏文献叙录》,《西夏学》第三辑,宁夏人民出版社,2008年,第132页。。值得注意的是,此幢铭(图2)书风亦近苏轼。

图1

图2

据新近研究,西夏诸陵排列无所谓“次序规律”,其中L6属德明⑦孙昌盛:《西夏六号陵陵主考》,《西夏研究》2012年第3期,第27页。,L4或属继迁⑧孙昌盛:《西夏六号陵陵主考》,《西夏研究》2012年第3期,第28—31页。。德明、元昊时期,西夏书法尚“欧”,不应该有此书风;继迁时期书作尚未发现,但总不会预出苏风。稍晚到北宋中后期,苏书渐盛,甚至远播异域,至金初“借才异代”之际更是盛行于北方⑨曹宝麟:《中国书法史·宋辽金卷》,江苏教育出版社,1999年,第386—390页。。因此,这些碑版显然是后世之作。北宋后期到宋、金之际,西夏的君主是秉常、乾顺。《辽史》卷二九《天祚帝纪三》载保大三年(1123年)“六月,遣使册李乾顺为夏国皇帝”,卷一一五《西夏外记》则谓:“保大二年,天祚播迁,乾顺率兵来援,为金师所败,乾顺请临其国。六月,遣使册乾顺为夏国皇帝,而天祚被执归金矣。”①[元]脱脱等:《辽史》卷二九《天祚帝纪三》、卷一一五《西夏外记》,中华书局,1974年,第347、1528—1529页。辽保大三年是癸卯年,当夏崇宗元德五年,宋徽宗宣和五年,金太祖天辅七年,太宗天会元年。据《金史》卷二《太祖纪》、卷三《太宗纪》,是年四月,完颜宗望败辽天祚帝于“应州”,八月,阿骨打(1068—1123)卒。九月,弟吴乞买继立,是为金太宗。寻改金天辅七年为天会元年。至次年正月,西夏“奉表称藩”。如此一来,《西夏外记》实误“三年”为“二年”。换言之,乾顺实于保大三年五月迎辽主于云中,天祚帝则投桃报李,册封乾顺为帝,给予对等地位,希望以此换取西夏的武力支持,共同抗御咄咄逼人的金军。

对于天祚帝“借兵”的要求,乾顺没有草率行事,但对“皇帝”之位,他不可能毫不动心。不过,辽朝此时已风雨飘摇,仅仅得到其册封,根本不足以成为“真正”的皇帝,只有以武力为后盾,再通过相应的仪式昭示天下之后,才有可能获得最终“承认”。这种仪式,就包括对祖先的祝告与祭祀。《宋史》卷一〇七《礼志十·禘祫》:

宗庙之礼。每岁以四孟月及季冬,凡五享,朔望则上食、荐新。三年一祫,以孟冬;五年一禘,以孟夏,唯亲郊、封祀。又有朝享、告谢及新主祔谒,皆大祀也。二荐,则行一献礼。其祔祭,春祀司命及户,夏祀灶,季夏祀中溜,秋祀门及厉,冬祀行,惟腊享、禘祫则徧祀焉。①[元]脱脱等:《宋史》卷一〇七《礼志十》,中华书局,1977年,第2579页。

“禘祫”,指古代帝王祭祀始祖的一种隆重仪礼,在此指帝王向祖先谢恩。得到辽这样的大国认可为帝,既值得庆祝,也值得通告祖先。就此而言,这些苏风碑刻是乾顺被册封为“夏国皇帝”后,献祭于“太祖”继迁、“太宗”德明或“太宗”德明、“毅宗谅祚”的遗迹。具体到1972年在L4发现的苏风碑刻,从陵寝规模较小来看,属于谅祚的可能性似乎更大一些。遗憾的是,辽此时已近败亡,天祚帝不久又被金军俘获,“称帝”之事没有了下文。而100年后蒙古军队的野蛮破坏,又使我们难以勘破其详,只能费尽周折,寻找一切可以利用的线索去推敲、探索。

玺印方面,西夏玺印以官印为主,私印很少,在宁夏、甘肃、陕西、内蒙古等历史上与西夏有关的地区外的青海、山西等地,也有出土或发现②陈炳应:《新发现的西夏文物述论》,《西夏文化史论丛》(一),宁夏人民出版社,1992年,127页;周群华:《介绍四川收藏的几方西夏官印》,《宁夏社会科学》1987年6期,第85页。。这些官印皆为铜质方形,柱状橛钮,印文多系白文(阴文)九叠篆,有2字、4字、6字之别,但90%以上为2字的“首领”。印背多左刻年款,右刻姓名,间有易位者。钮顶刻西夏文“辊(上)”字,偶尔也有未刻或漏刻者。截止到20世纪80年代中期,已达150余方③白滨:《西夏官印、钱币、铜牌考》,史金波、白滨、吴峰云编:《西夏文物》,文物出版社,1988年,第20页。。无论数量,还是分布地域,已知均足以体现出一种官方认可的“规范”。对于有年款者,自然可以系入相应时代,而无款印章的时代或相对年代,则须斟酌推求。故宫博物院藏“睈逃耤蘪(工监专印)”(《汇考》5,图3),背无年款、名款,但上缘有汉文“上”④陈炳应:《新发现的西夏文物述论》,《西夏文化史论丛》(一),宁夏人民出版社,1992年,127页;周群华:《介绍四川收藏的几方西夏官印》,《宁夏社会科学》1987年6期,第85页。白滨:《西夏官印、钱币、铜牌考》,史金波、白滨、吴峰云编:《西夏文物》,文物出版社,1988年,第20页。 罗福颐辑、李范文释文:《西夏官印汇考》,宁夏人民出版社,1982年,第6—8页;史金波、陈育宁主编:《中国藏西夏文献》第20册,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社,2007年,第63页。,这一点非常特别,应该是立国初期相关制度尚不周密所致。考诸《宋史》卷四八五《夏国传上》,制成西夏文后,元昊“设十六司于兴州,以总庶务”⑤[元]脱脱等:《宋史》卷四八五《夏国传上》,中华书局,1977年,第13995页。,旋改元大庆,时当宋仁宗景祐四年(1037年)。立国以后,元昊大约于天授礼法延祚二年(1039年,宋仁宗宝元二年)定朝仪,各项制度渐具规模。可能就在此后不久,西夏逐渐颁诸司官印。就此而言,《汇考》5“工监专印”很可能做于称帝前后,是一枚早期西夏印章。

图3

总之,若想深入研究西夏立国200余年间书法艺术的发展,首先必须要尽可能全面地搜集和掌握“作品”,其次要在“断代”基础上排比先后谱系。具体操作时,则必须重视和强调“作品”在时间、地域分布方面的均衡,再辅以科学“断代”,才能最大程度地还原出西夏书法的发展、演变轨迹。凡此种种,正是笔者不惮烦琐,按年代排比联系西夏一代的书法作品,并兼及其兴起、灭亡以后的一些相关事迹、遗迹,以期勾勒其演进脉络的根本原因。