云南地级市经济空间集聚特征研究

——基于“密度、距离、分割、依赖”的角度

陆亚琴,李 静

(云南财经大学 经济研究院,昆明 650221)

一、引言

云南地处我国西南边疆地区,由于地理区位、自然资源、历史发展等因素的影响使得云南与全国的经济发展存在较大差距,且云南省内各地级市的经济发展也存在较大的非均衡性。孟中印缅经济走廊建设的逐步推进,有力地提升了云南在其建设中的独特性和不可替代的重要战略地位,迫切需要发挥云南的区位优势,把云南建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心。在此巨大历史机遇下,需要清楚地分析出云南各地级市经济活动的空间分布格局和其演化特征,以及影响云南经济活动向高阶段演化的重要因素。从而依托孟中印缅经济走廊建设带来的区位优势,通过次区域经济一体化的建设重塑云南省地州经济空间格局以提升云南经济发展水平。

2009年的世界银行发展报告提出了一个重塑世界经济地理的三要素分析视角——“密度、距离、分割”框架。该框架把密度(Density)、距离(Distance)和分割(Division)作为刻画经济地理变迁与重塑的三大要素,为观察和研究经济增长与经济地理的变迁提供了一个全新的方法。其中,“密度”指单位土地上的经济活动总量,反映该区域经济活动的集聚程度和生活水平的状态;而距离则为商品或者生产要素在区域间流动的成本,体现为经济活动的空间运输成本或交易成本;分割指经济活动进行的自由度或者说国家之间、地区之间生产要素充分流动的制约要素。这一分析框架吸收了克鲁格曼、藤田昌久为代表的空间经济学、萨缪尔森的冰山运输成本以及新自然经济学的最新研究成果,认为集聚的规模效应、生产要素与人口的自由流动程度以及开展经济活动的便利程度会促使经济活动趋于集中。故上述三要素成为影响发展中国家和地区成功发展经济的基本条件。

“3D”视角提出后,国内外学者纷纷依据“3D”框架对区域经济地理特征进行分析或开展实证研究对“3D”框架进行验证。Oh(2011)[1]认为城市化过程对应工业化发展三个阶段。第一阶段是提升经济密度的工业化起步阶段,表现为初期城市化的1D状态;随后是高密度、短距离的半工业化阶段,表现为中等城市化的2D状态;三是高密度、短距离、高整合的全面工业化阶段,表现为高级城市化的3D状态。Brulhart(2008)[2]对欧盟国家的研究也发现了上述规律。Roberts等(2011)[3]运用2000—2007年重庆的城市数据,依据“3D”框架,实证研究重庆城市劳动生产力的空间差异。其分析认为距离对城市空间生产力有显著影响。随着集聚经济的发展,密度对城市空间生产力的影响变得不确定。Behrens(2004)[4]论证了一个国家的基础设施对国际经济一体化有着相当重要的影响。一体化区域内的贸易量主要取决于交通成本的降低。Conroy(2009)[5]利用11个拉丁美洲国家的数据进行3D框架的实证检验,其结论是经济密度越高的国家,其福利水平越高,经济密度越低的国家则福利水平越低,基础设施的改善会有利于减少分割和缩短经济距离,从而有利于改善福利水平。国内学者也广泛运用“3D”框架研究我国的经济地理特征。陈肖飞等(2014)[6]基于“3D”视角分析江苏省各地级市经济空间的动态变化特征,从密度、距离、分割三个维度解释了江苏省地级市的空间演化格局。白永亮等(2014)[7]基于3D视角分析了长江中游城市群的地理格局和演化特征,发现密度和距离推动城市群的发展,而整合抑制城市群的发展。王洁玉等(2012)[8]应用3D框架研究分析京津冀都市圈的经济空间格局,最终发现京津冀都市圈的经济整体呈现阶梯式发展。王伟凯等(2012)[9]通过构建3D框架指标体系对我国16个城市群的经济空间特征和发展状况进行实证分析,发现我国城市群的等级结构呈现金字塔式,且呈现明显的东中西格局。罗勇等(2016)[10]基于3D框架研究中国省域市场的一体化,研究表明密度和距离推进市场一体化,财政分权阻碍市场一体化。张晓欢等(2013)[11]在3D上加入多样化(Diversity)或特色化(Difference),扩展成4D分析。吴福象等(2015)[12]分别探讨了效率、公平与密度、距离、分割的关系,主张通过区域一体化提高密度、缩短距离、减少分割和提高经济效率及优化空间公平。

很明显,应用“3D”框架分析我国经济地理特征的成果较为丰富,但主要侧重于东部地区的研究,对于西部尤其是云南,特别是把“3D”框架系统地应用于云南省市域经济地理演化特征进行实证研究的还没有。随着“一带一路”倡议的推进,中巴和孟中印缅经济走廊的先行启动,基于中国西南地区及周边国家的经济地理重塑,云南省地级市经济地理变迁的特征及其影响因素的研究对于探索孟中印缅经济走廊的一体化推进机制有着非常重要的意义。因此,本文将空间依赖性(Dependence)引入“3D”分析结构,把“3D”扩展为“4D”,形成4D分析框架。首先运用主成分分析法得出云南省各地级市的3D综合得分,分析各地市经济地理变迁的距离、密度和整合特征。然后通过Moran’s I(莫兰指数)计算和莫兰散点图绘制得出云南各地级市不同的集聚类型,得出不同时期云南省各地州的经济空间演化状况。从而分析云南地市经济地理演化特征及发展路径,为云南省在重塑孟中印缅经济地理进程中进一步发挥主动性作用奠定基础。

二、经济地理空间演化的“4D”分析理论

(一)“4D”框架体系:密度、距离、分割、依赖性

1.密度(Density)

“密度”指每单位土地的经济总量[13]49。换句话说是区域内单位土地的经济产出及收入水平。用该维度反映经济活动的强度及生产要素的集聚程度。一般而言,经济的集聚程度与区域内生产率的高低高度相关。高密度地区体现为经济产出集中于较小的土地面积上,从而该区域从经济集中和增长中受益极大,成为发达地区。如全球50%的GDP集中于1.5%的土地;东京的面积仅占日本的4%,但却创造着日本近50%的财富,这些都是高密度经济的例子。高密度经济的形成主要依赖于集聚力的大小,而集聚力量的大小取决于市场接近效应、价格指数效应以及二者循环累积的因果效应(安虎森,2005)[14]。区域集聚程度越高,生产集中度越高,集聚效应越凸显,密度越高,经济越发达。且经济活动越集中的地区,选择和机遇就会越多,市场潜力也越大。

高密度经济的基本特征是劳动力和资本在地理分布上较为集中。故经济密度不仅与区域内资本密度高度相关,还与就业密度和人口密度联系紧密。通常经济活动的地理分布都呈现非均衡状态,中心城市经济密度一般都高居榜首,如我国的上海和北京,而其他次级城市、农村地区则呈现梯级锐减的状态,小镇和农村的经济密度最低。因此,本文主要选取就业密度、经济密度和人口密度三个指标来综合衡量云南省各地市的经济密度。

2.距离(Distance )

“距离”指商品或者生产要素、信息等穿越空间的运输成本或交易成本[13]74-79。其反映了地区间的区位关系,包括地理位置和政治距离关系。距离的大小与政治距离、信息距离以及与萨缪尔森提出的冰山运输成本密切相关的物理距离有关。一般而言,企业都有选择靠近大市场区作为其生产区位的倾向,因为其运输成本低,同时企业集中的地区往往是本地区的产品种类较为丰富的城市或发达工业区,消费者也只需要较低的生活成本,故也是消费者愿意选择生活的区域。而距离发达地区或中心城市较远的地方,意味着离中心市场远、市场潜力小、信息闭塞、要素流动缓慢,会产生巨大的冰山运输成本,就成为处于核心-边缘结构的边缘区,反之则成为中心区。所以本文主要考察云南省各地市与昆明中心城市大市场的经济距离,进而得出该地区与发达地区或中心城市的区位关系。选取公路通车里程和到省内各城市间的地理距离两个指标来衡量两地区间的经济距离。公路通车里程越长则说明该地区的交通更加便捷,越有利于缩短经济距离,反之,通车里程越短则交通便利化程度越低,经济距离越远;到省内其他城市的直线距离越远则说明经济距离越长,因公路通车里程与经济距离呈负相关,而到省内各城市间的地理距离与经济距离呈正相关,且最终需要综合两指标来衡量经济距离的大小。因此,为确保计算结果更加准确,运用到省内其他城市的距离/各城市间距离总和的倒数来衡量地理距离。即该指标越大则两地区直线距离越短,经济距离越近,该指标越小则经济距离越远。

3.分割(Division)

“分割”指地区之间影响商品、资本、人员和知识流动的限制因素[13]96-101。这些因素通常包括市场规模、信息、民族、文化、观念等产生的差异导致不同程度的分割。分割较大的地区经济增长难以趋同,自由化和便利化的程度较低,经济距离较大,集聚程度较低。即低分割(整合或者一体化)可以促进地区经济的发展,克服国际间或国家内部、城市之间的分割是促进经济持续增长的有利条件,故为推进云南省落后经济的飞速发展需要克服地级市城市之间及内部的市场分割。为便于衡量,本文采用国际整合和省内整合两种指标来衡量整合(即低分割)。国际整合选择进出口总额占GDP的比重来衡量,该比重越大,说明经济整合程度越高,商品、资本、信息、人力资本的流动越顺畅,有利于区域内生产和市场规模的扩大,从而越有利于促进地区经济发展。近期国家提出通过区域公共服务的发展、信息技术的提高来实现区域之间、城乡之间的一体化水平,打破地区之间、城乡之间数据信息、交通服务的分割,提高一体化的整合程度。而一体化水平的提高与财政投资力度密不可分,因此省内整合拟用财政投入占社会总投资比重这一指标来衡量,该比重越大,越有利于经济整合及地区经济一体化的发展。

4.依赖性(Dependence)

依赖性是空间效应的一种表现形式,指空间区域之间的地理依赖或空间相关性[15]。每个地区经济的发展是长期的劳动地域分工形成的。但同时区域经济的发展往往并非是一个孤岛,而是一个复杂开放的系统,事物之间都是有联系的,地区之间的经济地理行为都会不同程度地相互影响。往往该区域的发展会与邻近区域的发展有着密切的联系,这种相互影响的联系就是依赖性。依赖性可能来源于非经济的自然因素,如地理区位、自然条件、历史发展、政治原因等,也可能是由于商品、劳务、信息等要素流动或集聚。但处于不同地理区域则相互空间依赖关系的强弱或特征是有所差别的。通常,相邻较近的事物之间的联系要比相邻较远的事物之间的联系更加密切,空间依赖性更强;此外,空间依赖性与经济地理活动高度相关,靠近经济密度大、经济行为分割程度低的区域之间则依赖性越强,反之则越弱。故离经济高密度区较近的地区之间更容易开展经济贸易行为。本文采用Moran’s I来度量这种空间自相关性或依赖性。

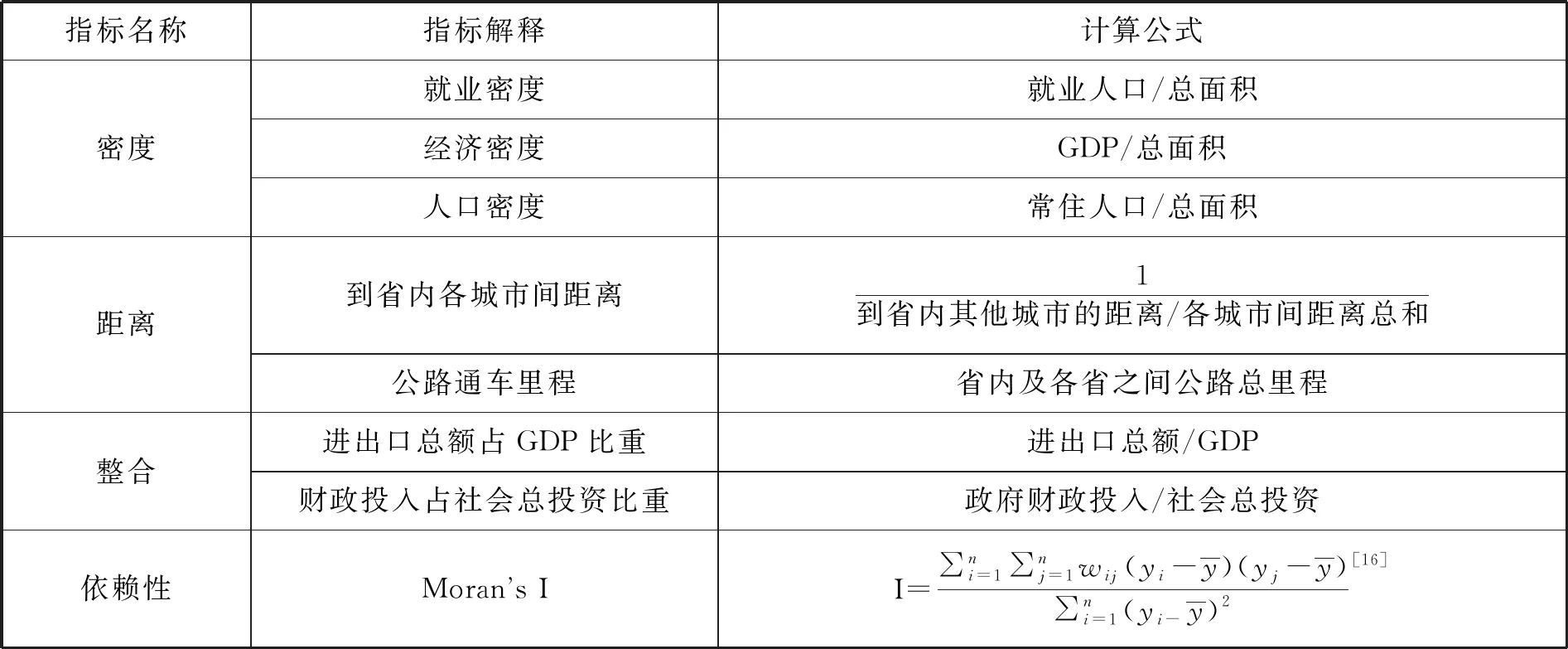

“4D”框架指标体系内涵详见表1。

表1 “4D”框架指标体系

数据来源:云南省共16个地级市(州),分别为昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳、大理、德宏、怒江、迪庆。文中所涉及数据均由《云南统计年鉴》和云南省各地区统计年鉴的数据计算所得。

(二)研究方法

在分析过程中,首先根据“3D”框架指标体系,运用主成分分析法,依据密度、距离和整合的得分,将云南省16个地级市(州)分为具有3D、2D、1D和0D特征的四类地区。若密度、距离和整合三项指标的得分均大于平均值,则该地区为“3D”阶段地区;若密度、距离和整合三项指标的得分仅有两项大于平均值,则该地区为“2D”阶段;若密度、距离和整合三项指标的得分仅有一项大于平均值,则该地区为“1D”阶段;若密度、距离和整合三项指标的得分均小于平均值,则该地区为“0D”阶段。这样得到云南省16个地级市的经济地理空间演化的3D特征。然后在此基础上加入依赖性分析,把“3D”扩展为“4D”。我们首先计算Moran’s I,其变化范围为(-1,1),如果Moran’s I大于0则表明存在正自相关性;如果Moran’s I小于0则表明存在负自相关性;如果Moran’s I接近于0则表明空间分布是随机的,不存在空间自相关性。在确定存在空间依赖性的基础上,并进一步绘制莫兰散点图,把地区共分为四种类型,即高高、低高、低低和高低,且空间自相关性的强弱由高高类和低低类决定[17]。这样通过分析云南各地级市不同的集聚类型的变化,得出不同时期云南省各地州的经济空间演化状况。

三、基于“4D”框架的云南省地级市经济地理变迁分析

(一)云南省地级市经济地理变迁的“3D”特征分析

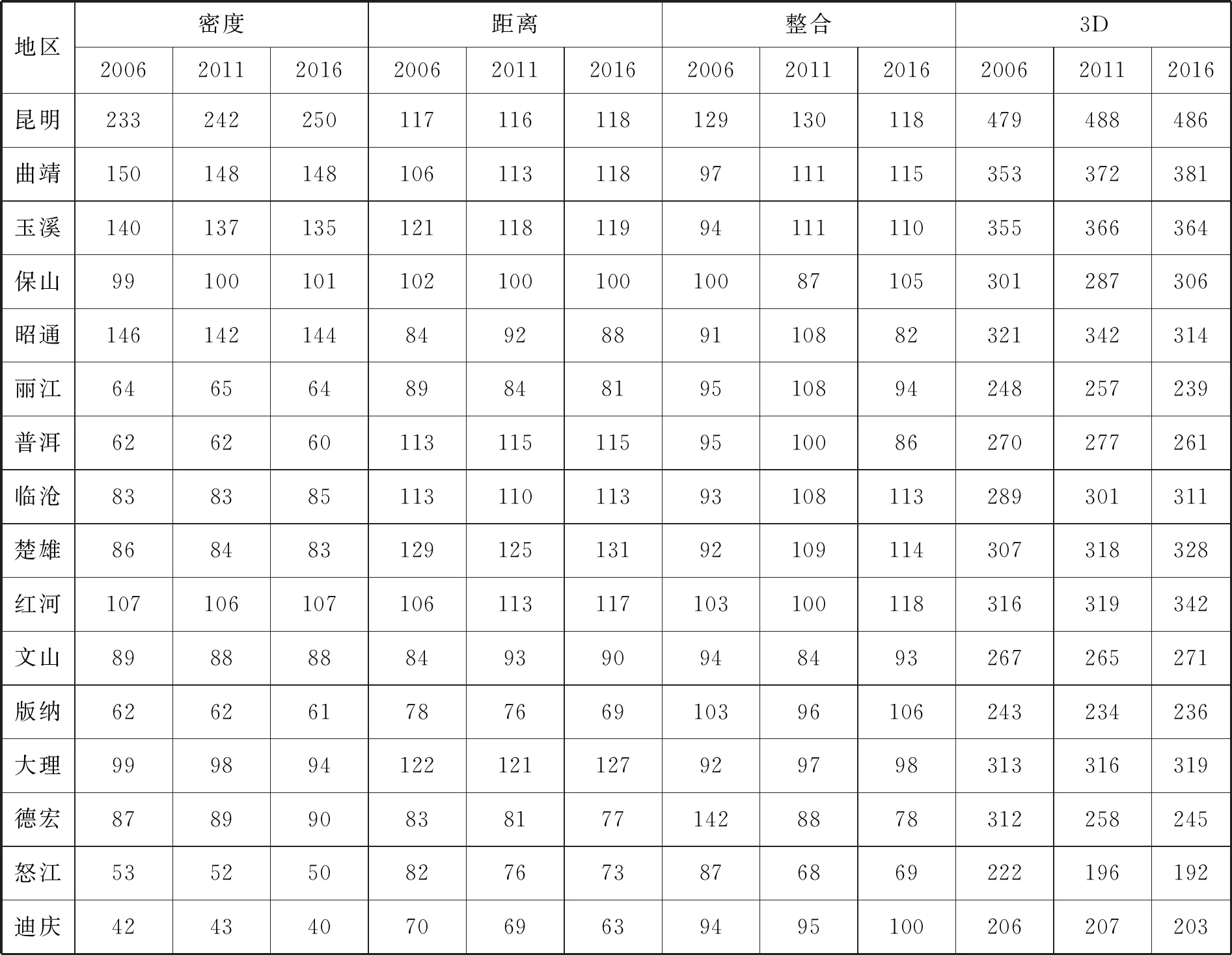

依据上述的密度、距离、分割的分析框架及其相应的指标体系,本文应用主成分分析法对2006年、2010年、2016年三个时段云南省各市(州)的经济空间演化状况进行分析,最终结果表明2006年以来云南省16个地级市(州)的经济空间在密度、距离和整合三个维度均发生了变化(如表2所示)。

表2 云南省地级市经济空间“3D”评价得分

数据来源:由云南省统计年鉴及各地区统计年鉴数据计算所得。

备注:本文选取到省内其他城市的距离/各城市间距离总和的倒数以及公路通车里程来衡量距离。故距离指标得分高代表距离短,省域之间通达程度高,交通便利。

首先,从密度来看,2006—2016年,云南省各地区的经济密度平均水平不高,且地市之间呈现明显的非均衡状态。昆明、曲靖、玉溪、昭通、红河五市(州)的经济密度得分显著高于其他地区。特别是昆明作为省会和中心城市,经济密度“一枝独秀”,遥遥领先于其他城市,其得分几乎是排名第二的曲靖二倍。呈现明显的中心城市与边缘地区发展落差巨大的趋势,而且高密度地区主要集中在昆明中心城市的周边,离昆明越远,经济密度越低。如丽江、普洱、怒江、迪庆的经济密度得分未及昆明的三分之一。其次,在2006—2016期间,昆明经济密度增长最快,增长7.3%。同期其他州市却没有显著变化,进一步加剧了昆明与其他州市陡崖一样的经济增长差距。第三,人口密度、就业密度和经济密度相互影响,形成“大市场效应”和“价格指数效应”的循环累积因果效应,提供了昆明集聚经济产生的良性机制。即由于昆明集中了大量的企业,意味着昆明市场上的本地产品增多,价格相对较低,在同样的名义工资水平下,体现为较高的实际收入。从而导致劳动力或企业向昆明集中,扩大了昆明的市场规模和供给能力,其反过来又进一步吸引更多的企业选择昆明这个市场规模较大的区域作为生产区位,而昆明企业增多,就业岗位同样增加,再次吸引更多的劳动力选择在昆明工作和生活。该效应产生的集聚力只要大于昆明拥堵所产生的分散力,则昆明集聚经济的规模就会不断扩大。

从经济距离看,距离指标是一个逆向指标,其得分高代表距离短,省域之间通达程度高,交通便利。随着近年来经济发展和各地政府在基础设施方面投资建设力度的加强,各地区的通车里程量均呈上升趋势,说明地区间的交通便利程度均在增强。综合看来,毗邻高经济密度区昆明的曲靖、玉溪、楚雄和大理的经济距离优势较为突出,远高于其他11个地区。同时,四市(州)凭借与经济距离相关的成本和地区差异的削减有力增强了人口、企业、商品、信息和服务的流动,加速了集聚经济的扩大,带动经济快速增长,成长为仅次于昆明的云南次经济中心,成为新的近市场地区,而交通便利的周边区域也成为集聚地区的有机组成部分。

从经济整合来看,2006—2016年,云南省各市(州)经济整合度均有所下降,仅有曲靖、临沧、楚雄、红河、大理、迪庆呈现小幅上升。可以看出10年间云南省的经济虽然有所发展但城市之间或内部相互分割程度加重,呈现孤岛效应,降低了市场一体化程度,阻碍了生产规模、生产能力和生产要素的集聚,影响了云南省经济的总体增长。

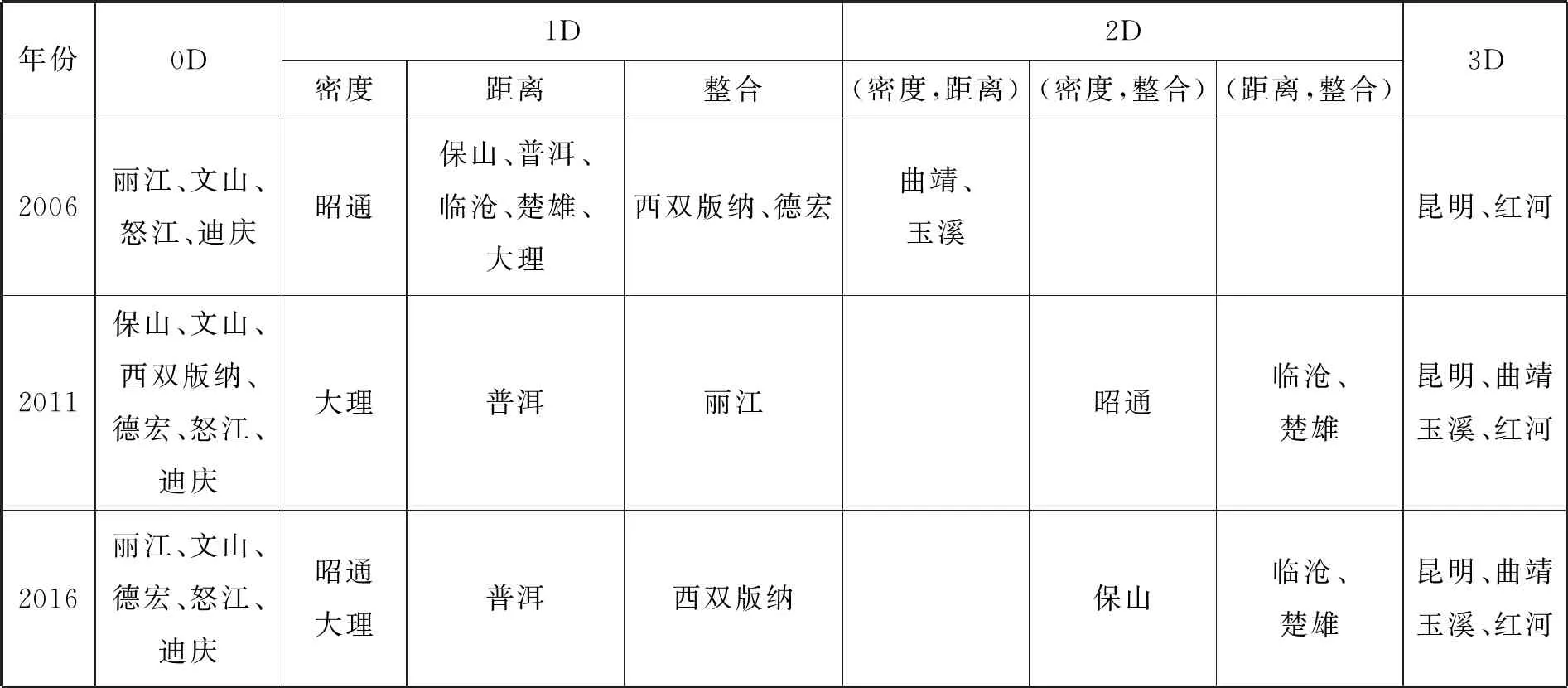

(二)云南省地级市“3D”发展类型演化分析

依据上述云南省地级市三个样本年度经济密度、经济距离、经济整合的得分,通过对密度、距离、整合三个维度的平均值筛选,将云南省16个地级市(州)的经济地理空间类型分为具有3D、2D、1D和0D特征的四类地区(见表3),就可以得到三个样本年度近10年云南省各地级市的经济发展空间“3D”类型演进状况。

表3 云南省地级市经济空间“3D分布”

第一,2006年,昆明、红河的经济发展空间类型已经较为成熟,进入了3D状态。但其余各地级市差距较大。其中,曲靖和玉溪因为经济密度高以及距离省会城市近,交通便利,但经济空间分布分割严重,表现为整合程度较低的密度-距离的2D类型;昭通、保山、普洱、临沧、楚雄、大理、西双版纳、德宏在密度、距离、整合三维层面只有单一优势,如昭通仅有密度优势,保山、普洱、临沧、楚雄、大理只有经济距离优势,西双版纳、德宏仅有整合优势,从而表现为1D状态;处于滇西北的丽江、怒江、迪庆和滇东南的文山其发展最为落后,经济密度、距离、整合均没有优势,呈现出经济发展程度较低的低密度、长距离、高分割的0D状态。

第二,2011年,云南经济经过五年的发展,经济活动空间布局有了明显提升。曲靖、玉溪克服经济分割,成功进入了3D状态,成为云南经济富豪俱乐部的成员。昭通、临沧、楚雄上升为2D类型,成为云南经济发展的第二梯队。其中由于国家把昭通列入乌蒙山西部大开发的重点扶贫开发的重点区域,社会公共服务均等化措施深入落实,昭通经济密度提高,整合改善,但交通基础设施建设仍然较为落后,要素流动成本高,表现为密度-整合的2D类型。而楚雄、临沧由于分割有所弱化,表现为距离-整合的2D类型。丽江的分割状态有所改善,上升为1D类型,普洱、大理没有变化。而保山、西双版纳、德宏退回到0D状态,云南省最不发达的类型地级市增加到6个。

第三,2016年,昆明、曲靖、玉溪、红河经济快速发展,经济地理变迁较为理想,3D类型俱乐部的成员由昆明、曲靖、玉溪、红河四地市继续保持,其经济地理明显表现出高密度、短距离、低分割的特征。楚雄、临沧仍然维持距离-整合的2D类型。保山经济密度提升,分割弱化,一跃成为密度-整合的2D类型,但距离缺陷仍然突出。昭通则又退化为1D类型。西双版纳由于整合上升,也提升到1D状态。丽江则因整合弱化,下降为0D状态,其他地市仍然是0D状态。

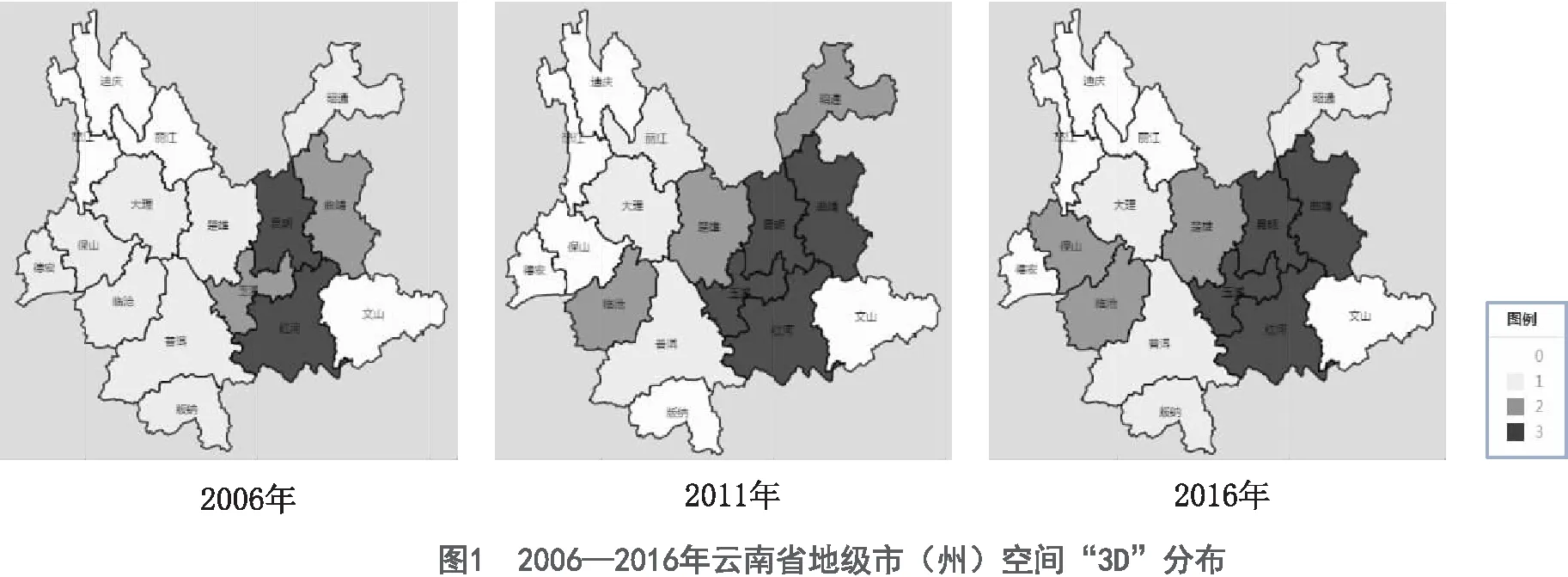

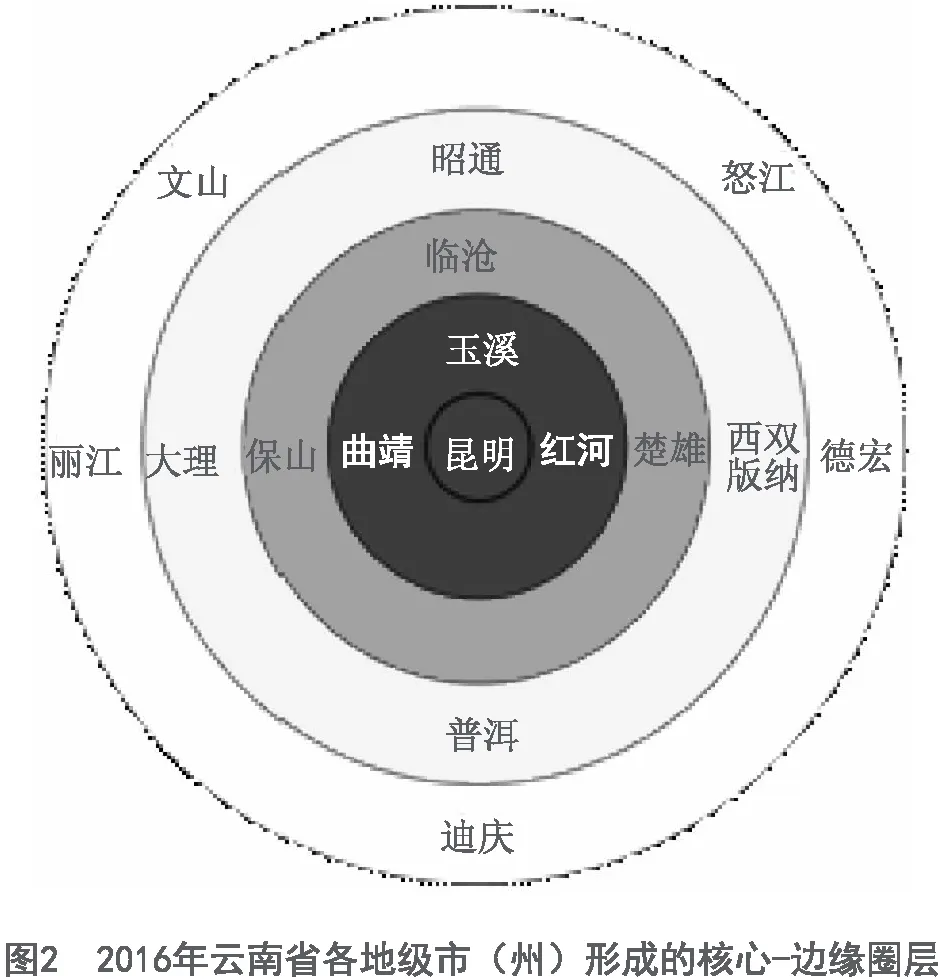

综合看来,2006—2016年,处于3D状态的地区始终位于昆明市附近,距离昆明市越近的地区,越接近3D状态;距离昆明市越远的地区,越接近0D状态(见图1)。距昆明相对较远的文山、怒江、迪庆始终处于0D状态,“低密度,长距离,高分割”特征明显,故这些经济极度落后的地市要实现经济增长,需要提升经济密度,缩短与发达城市的距离,强化经济整合。3D状态集聚情况的发生最终形成以昆明市为中心向四周辐射的核心-边缘的圈层结构(见图2)。在市场接近效应、生活成本效应及循环累积的因果效应综合影响下,人口和资源不断向市场潜力大的发达城市转移,形成核心区。劳动力和资源流出的地区成为次核心区,流出最严重的地区沦为边缘区。

(三)基于依赖性的云南省地级市经济空间演化“4D”分析

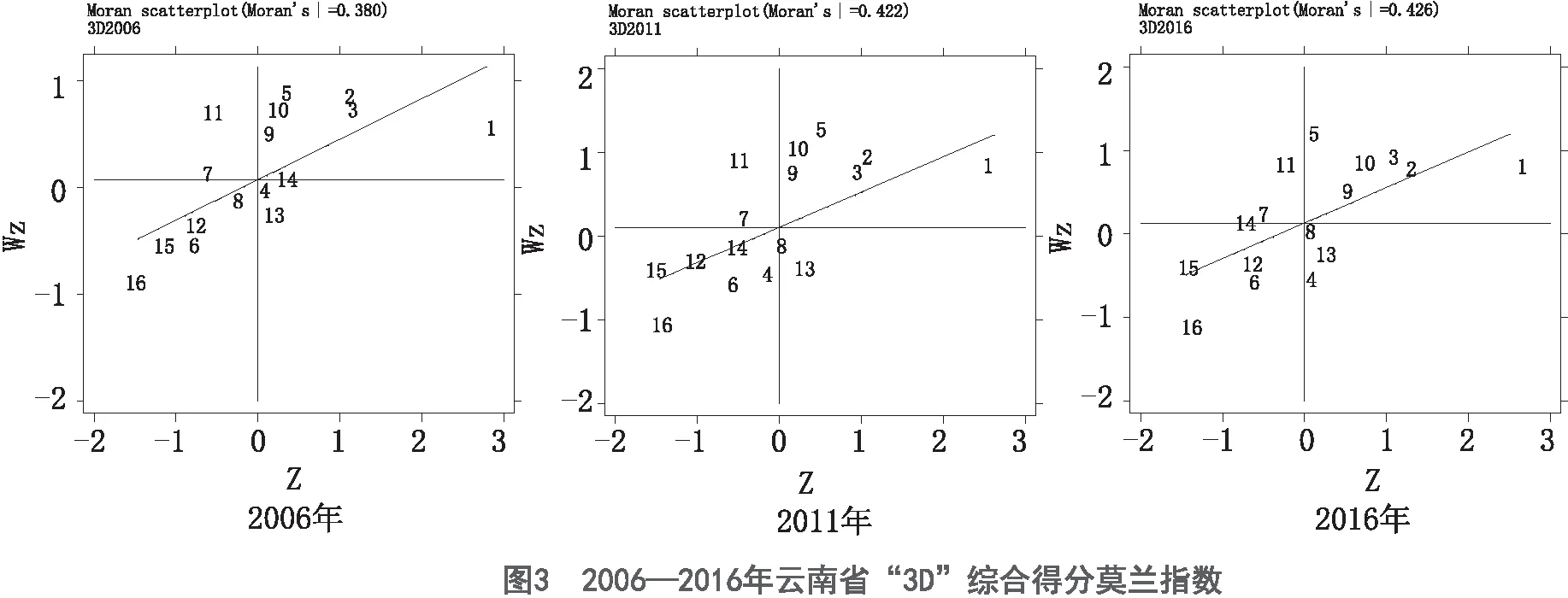

在“3D”综合得分基础上加入空间依赖性,通过莫兰指数计算,分析云南省地市经济地理的空间自相关性。经计算发现云南省地市经济发展的正态分布统计在所选时点上均为正,均通过可信度检验。莫兰指数在0.38到0.426之间,表明随着云南各地市经济空间分布位置(距离)的聚集,空间相关性就越显著,其空间依赖性存在着正的相互影响。即高值与高值相邻、低值与低值相邻,存在显著的极化效应。

然后,通过绘制莫兰散点图把2006—2016年云南省地级市的经济地理的空间集聚分为高高类、低高类、低低类和高低类四种类型(见图3),以便于进一步探讨各地市经济类型及其相邻区域的关系。在图3中,第一象限为经济热点地区,表示经济发展程度高的城市毗邻的是高水平城市,本身和相邻城市空间差异程度较小,高值与高值集聚(HH);第二象限表示经济发展程度低的城市毗邻的是高水平城市,本身城市和相邻城市差异程度较大,低值与高值集聚(LH);第三象限为经济冷点地区,表示经济发展程度低的城市毗邻的全是低水平城市,本身和相邻城市差异程度较小,低值与低值集聚(LL);第四象限表示经济发展程度高的城市毗邻的是低水平城市,本身和相邻城市差异程度较大,高值与低值集聚(HL)。

注:数字1~16依次为:昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、楚雄、红河、文山、西双版纳、大理、德宏、怒江、迪庆。

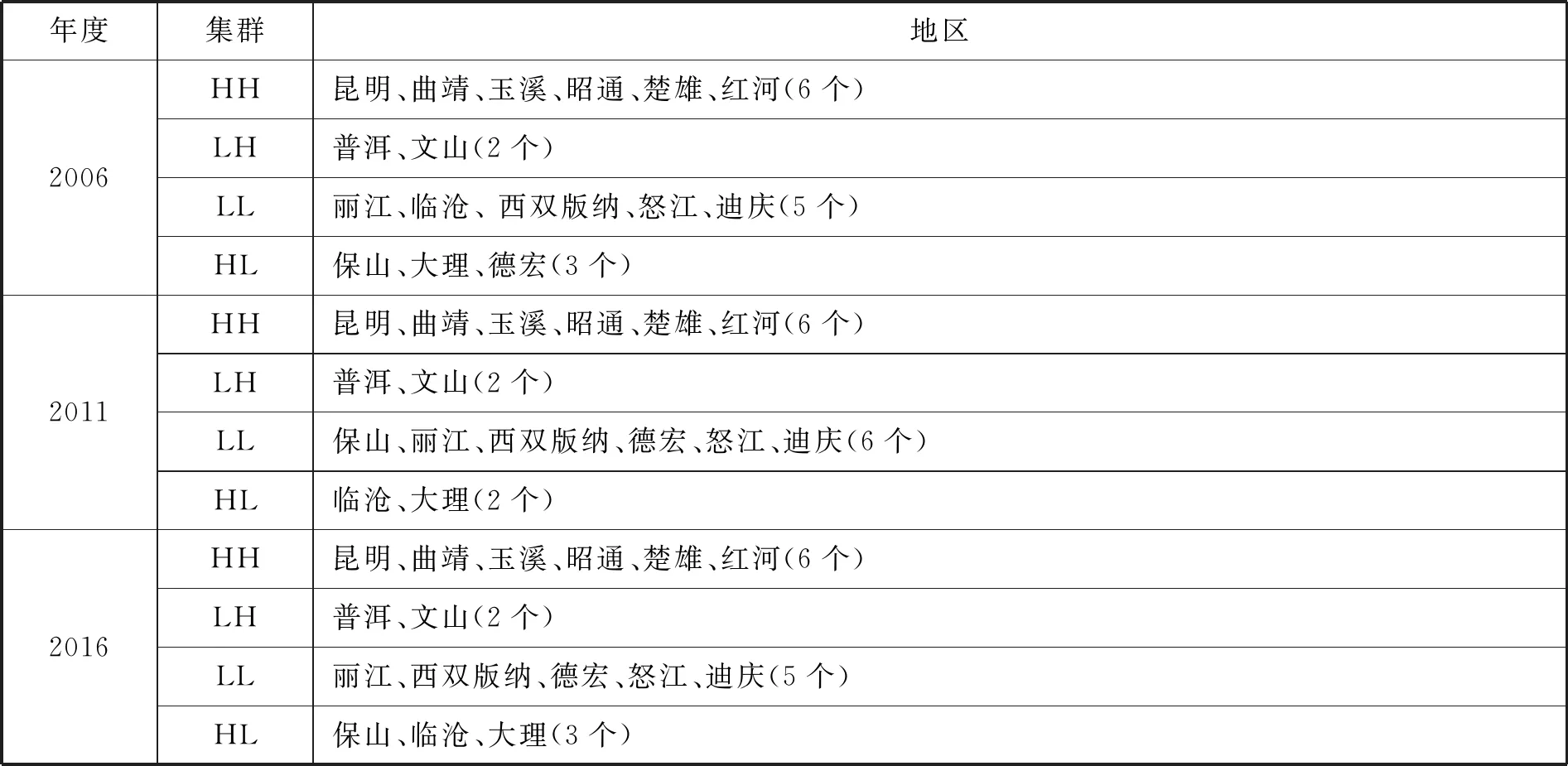

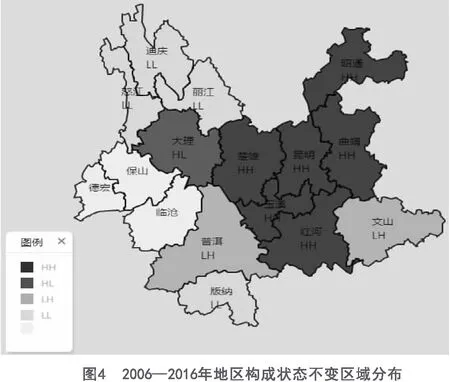

从散点图(图3)可以明显地看出自2006年以来,云南各地级市的经济发展3D得分主要集中于第一和第三象限,空间自相关性显著,且各地市经济地理的集聚程度不断上升。为更直观分析云南省州市经济发展变迁的特征,我们把散点图结果进一步整理成表4和图4,可以看出:

第一,三个样本年度中,高值与高值集聚类型(HH)有6个市(州),低值与低值集聚类型(LL)有5-6个市(州),说明云南省经济发展水平两极分化突出,正极化效应和弱极化效应明显。

第二,观察期内,高值与高值集聚类型(HH)和低值与低值集聚类型(LL)始终集聚着云南3/4的州市,而高值与低值集聚类型(HL)的州市很少,“独领风骚”的现象不明显,说明云南地市经济增长的空间依赖性较强,受到经济圈辐射力和邻近区域的经济增长的影响较大。

第三,昆明及其相邻的曲靖、玉溪、昭通、楚雄和红河六市(州)在所选取的三个时间点上一直处于高高集聚类型,其经济发展的3D优势突出,成为云南省经济发展的增长极。紧邻高高类的普洱和文山一直处于低高类,距离昆明较远的位于滇西北的丽江、怒江、迪庆和和滇西南的西双版纳四市(州)一直处于低低类。这充分表明云南省州市经济发展变迁表现为以昆明为中心,呈圈层向外辐射的特征。这与前文分析3D状态分布中呈现的“以昆明市为中心向外辐射,距离昆明越近的地区,越接近3D状态,距离昆明越远的地区,越接近0D状态”的结论一致。

表4 2001—2016年云南省地区分类集群的构成

四、结论与建议

(一)研究结论

通过对云南省16个地级市(州)的经济空间演化过程的研究及分析发现:

第一,2006—2016年,云南省16个地级市(州)的3D状态分布呈现强烈的以昆明为中心的集聚效应,距离昆明越近的地区3D优势越明显,它们构成云南经济发展的中心或增长极。距离昆明越远的地区3D优势越弱,尤其是距昆明相对较远的文山、怒江、迪庆,10年来经济地理演变始终处于0D状态,“低密度、长距离、高分割”特征突出,严重制约其经济的增长和发展。

第二,从云南各州市经济增长的空间依赖性可以看出,云南各地市经济发展高值与高值地区相邻,以昆明为中心的滇中地区被富裕地区包围,在空间上日趋集聚在一起。距离昆明较远的地区低值城市与低值地区相邻,成为云南经济发展的盲点区域,各地市经济发展的两极分化特征异常突出。

(二)建议

第一,利用市场和政府力量实施空间集聚政策,提升区域经济密度。如前所述,经济资源的不断集聚对区域经济的地理变迁发挥着基础性的作用;经济资源越集聚的城市,则经济发展越快,而经济资源越分散的城市或地区则经济越落后。尽管本世纪以来,云南各市(州)经济都有不同程度的发展,但经济密度除昆明为中心的滇中地区外,多数市(州)依旧维持较低状态。因此重塑云南省城市经济地理显然首先是提高城市经济密度、扩大城市规模。各州市政府应因地制宜,制定不同的优惠政策促进产业、人力资本、金融资本、信息等经济要素向重点开发区域集聚,通过集聚效应的发挥促进城市经济密度的提高,从单一产业集聚演化到多产业集聚,进而形成城市经济带,带动区域经济的发展。

第二,完善交通网络,缩短城市内部以及与区域外的空间距离,增强区域内和区域外的基础设施通达性和便利度,降低企业和居民的运输及其出行成本,为城市内部生产要素集聚和城市之间良好的分工与产业价值链的形成升级奠定基础。让经济增长较快的州市发挥圈层效应,带动邻近经济增长较慢的州市经济发展,同时基础设施的完善不仅可以将云南省域内的经济活动连成一个整体,让长距离地区变成短距离地区,形成再创新的区位优势,如处于中缅交界的德宏对云南建设成为中国面向西南开放的辐射中心意义重大。

第三,增加财政投入,提高基本公共服务均等化,提高整合水平。经济整合力度弱是很多地州经济增长面临的困境。地方政府应着力完善基础设施建设,按照习近平总书记考察云南时提出的要求,着力推进路网、航空网、能源网、水网、互联网的建设,增强公共服务产品供给能力,努力提高本地的投资环境、城市化程度、人力资本素质,促进各地区教育、医疗、卫生、住房、就业等一体化水平,提高整合水平,降低资本、劳动力、信息流动的成本,使3D优势较不显著的滇西北、滇东北和滇西能够抓住孟中印缅经济走廊建设的历史机遇,努力培养云南新的经济增长极,加快要素在低低类地理空间区域的集聚,形成产业集群,重塑落后地区的经济地理格局,推动云南经济的整体发展。

第四,构建城市群,更好地利用经济增长的空间依赖性,引导云南发达市(州)的产业扩散、产业转移,加快落后地区的城市经济发展,缩小地区发展差距。特别是处于圈层核心的昆明,要逐步实现产业价值链的提升,让其在全国以及孟中印缅经济走廊建设中的3D优势更加突出,同时外围城市也随着整合的改善、距离的缩短、密度的提高形成新的次中心,以此类推带动云南经济整个圈层结构的动态良性演进。