敦煌与辋川

敦煌与辋川是我的两个绘画创作系列,敦煌石窟艺术是享誉世界的艺术宝库,坐落在祖国的西北大地上。辋川是唐代诗人王维的游居别业,对于今人来说更像是一个精神向往之处。对于我的绘画创作而言,敦煌太具体了,具体到一草一木一沙丘皆可见,而辋川却虚无到无处寻,这便刚好是这两个系列里真实与虚幻的交错。

敦煌系列作品,2017年正式着手创作,断断续续至2019年才完成。在此之前我曾随李白玲教授到敦煌考察学习并参与敦煌现代石窟绘制工作,这也是我第一次到敦煌。而让我久久不能忘怀的是莫高窟对面的祁连山余脉三危山,可惜当时匆匆而过未能走近。

2016年12月,我随导师李月林先生再至敦煌写生,若干次入三危山,近观远眺,行其山脚仰观其巍峨,攀其险峰览其壮阔,晴空山廓硬朗,阴云巨嶂混沌一体,有幸遇天降大雪,得见其银装裹赤铁,日出雪融,便知其阴阳向背。在此地完全抛开了桃红柳绿的莺莺燕燕之情,脑海里回响的是“青海长云暗雪山”“瀚海阑干百丈冰”,或是“铁马冰河入梦来”的豪壮。待见阳关遗址孤坐荒漠,便有了王维与敦煌的碰撞:“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。”再往北“长风几万里,吹度玉门关”“风头如刀面如割”,最豪迈的事莫过于用僵硬的手指甩一把鼻涕道:“莫愁前路无知己,天下何人不识君。”在敦煌盘桓一月饱览荒漠辽阔与三危之雄,赤土拌青沙,周身无一毛,偶有胡杨木,半截已入土,荒凉到极致竟是雄壮心中豪气,始知张彦远所言:是知书画之艺,皆须意气而成,亦非懦夫所能作也。

胸中意气转换到画面,巍峨三危山以外,让我最为迷恋的是莫高窟外壁曲折巡回的楼梯栈道,于是栈道与三危山成为了我构思敦煌系列作品最主要的元素。但是这样的构思太过于真实了,真实的场景让人无法跳脱思维的局限,于是将敦煌壁画中的动物、建筑等形象搬离墙面,散布于所构之景中,但依旧未能打破“真实”之境,古人所言绘画的惨淡经营大概如此。又在画幅中添置了一只硕大的动物,方才有一丝突破。这便是胸中豪气与苦思经营此消彼长的反复过程。

在敦煌系列创作的周期中,我每年都会外出写生,麦积山、峨眉山、九华山、黄山等,这个过程既是对敦煌系列的丰富也是对辋川系列的孕育。

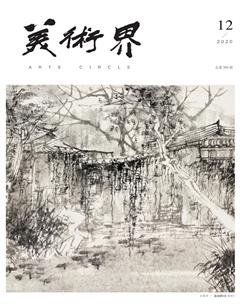

因为敦煌系列作品中没有画一棵树,写生时便主要关注树本身的姿态,交错穿插的枝条,疏密重叠的树叶。再后来开始关注树与山水环境的关系,又逐渐去掉树木纷繁复杂的枝叶,如《十一棵光棍树》《孤独终老》便是峨眉山万年寺写生所作,原本枝叶繁茂的树木几乎只画了树干,以突出树与建筑环境的空间分割关系。这样用树干作为空间分割的形式,便是辋川系列在构图上的主要来源。

辋川比之世外的桃花源,其是真实存在过的,这给予我精神上的慰藉也比桃源更为真实。而我的精神向往也远远超过王维与裴迪唱和吟咏辋川景物的二十首诗歌之境,存在过,又无处寻,这便给我留下了无限充实它的空间。

更多的时候,我是在用自身经历过的山川树木构建自己的辋川。如画中松树上的缺口便是我成长之地最为常见的、割采松香油后留下的印记,而那毫无特点的山丘也不过是南方最为常见的丘陵,云过山峦,晦明相接罢了,隔江之水便似可望不可及。

在具体的表现手法上,两个系列作品都用到工笔重彩的表现形式,敦煌系列更多地使用了晋唐山水样式的表现手法——空勾无皴;辋川系列则更多地隐去了山石的勾勒线条,更像是明代“晋唐样式山水”中的积色墨骨体山水。

色彩方面,主要以青绿山水为表现手法。石青、石绿、赭石的色彩组合关系是传统青绿山水画最为常见的面貌,也是最为典型而突出的面貌,更是植根于观者脑海中的固定印象。如果说青、绿、赭石三色是传统青绿山水画的“正色”,其他色便可称作青绿山水画的“间色”,“间色”的介入或许可以突破些许固定印象。

敦煌系列在山石主體上几乎没有使用青、绿二色,而以赭石与墨色为主,青、绿退而作点景用,其结果是在色彩面貌上似乎与传统的大青绿山水相去甚远。到辋川系列我开始回到青、绿二色为主的大青绿山水表现,同时使用粉红色的天空、白云、黑水、红树、紫色等“间色”元素以丰富青绿山水画的面貌。点画布色,再回看王维辋川诗:湖上一回首,青山卷白云。恰是如此契合!

王敛

1991年出生于广西全州。

2014年毕业于西南大学美术学院,获学士学位;2019年毕业于西南大学美术学院,获硕士学位,导师李月林先生。现为重庆市工笔画学会副秘书长。

作品入选2019年第二届“白山黑水,美丽四平”全国中国画展,2019年第四届全国壁画大展,2020年第三届宝龙艺术大奖——“雅居”新工笔画征集展等展览。