雅逸清幽 意蕴新境

青绿山水画,发端于六朝之初,繁盛于隋唐两代,式微于宋元之际。青绿山水画是以其用色方法和表现形式的不同来区分的,主要是指用石青、石绿等重彩颜料绘制的山水画,一般分为“大青绿”和“小青绿”。自隋展子虔开青绿山水之先河,唐有二李(李思训、李昭道父子),宋有二赵(赵伯驹、赵伯骊),虽至于元因文人画崛起而致青绿式微,但无论元、明、清三代抑或近现代,源流至今,作为山水画支流的青绿山水画,成为在中国山水画延续创新进程之路的重要组成部分,仍不乏名家经典之作。

意境,指属于主观范畴的“意”与属于客观范畴的“境”两者结合的一种艺术境界。“意”是情与理的统一,“境”是形与神的统一。是情理、形神相互渗透,相互制约,形成“意境”。中国画史上,北宋画家郭熙在其著作《林泉高致》中首次提出“境界”这一概念,标志着山水画意境理论的开端。意境是中国山水画美学探求的主要课题,是构成山水画艺术美不可或缺的因素,亦是青绿山水画品格高低的重要评价标准之一。意境的生成,离不开对绘画本体的情感和画面构成形式、笔墨色彩等诸因素。自然的领悟、生活的感受,通过笔墨形式、巧思构图、虚实藏露、空间镜像的高度和谐统一,运用精妙笔墨写出生动的物象,才会产生青绿山水画深远的意境。

一、笔墨形式是形成意境的基础

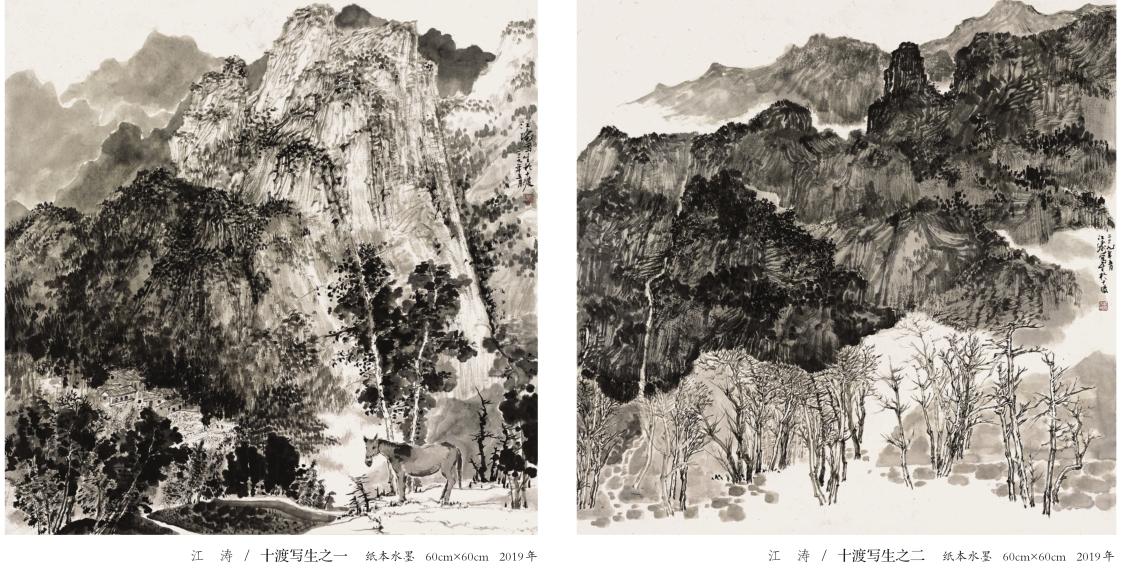

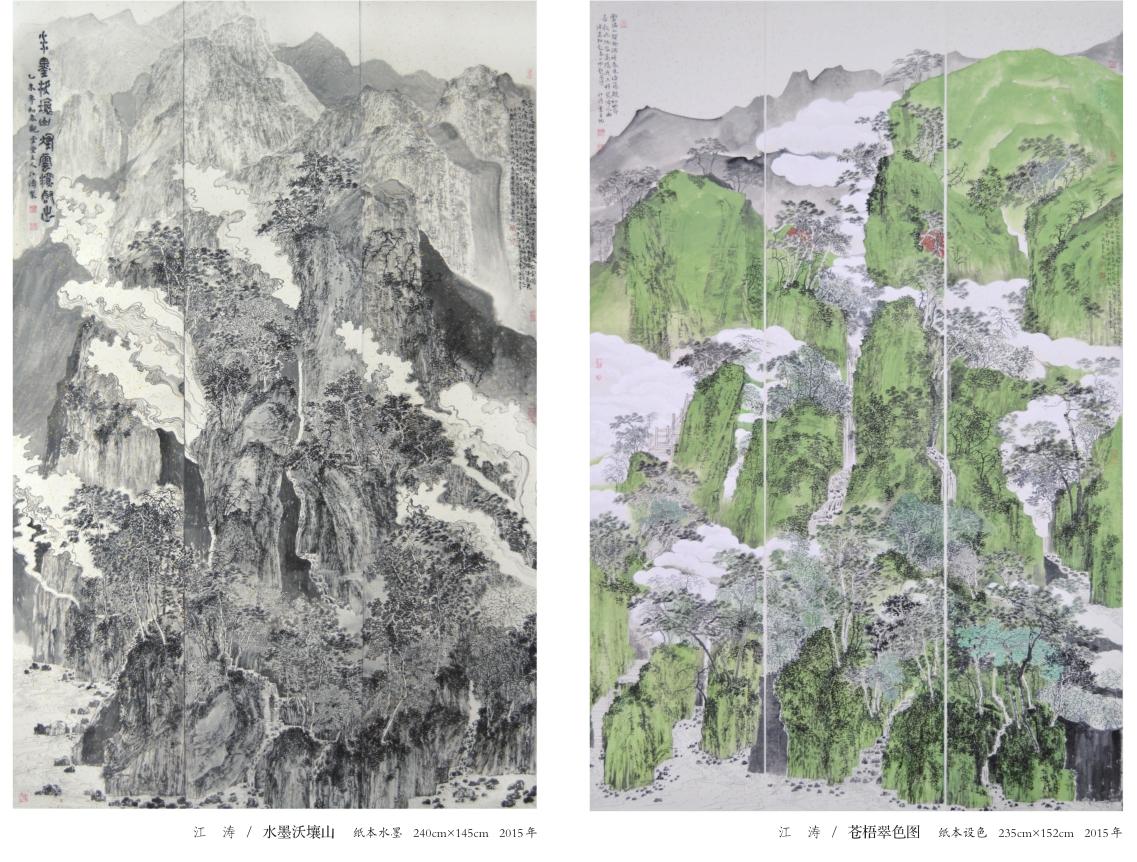

青绿山水画从隋唐时的巅峰开始趋于平淡,线条和色彩的比例关系出现了线进色退的变化。通过皴擦将块面以及内部结构形式表达出来,已经不同于主要做平面线条结构错叠的早期青绿山水。同时由于笔墨也成为了绘画审美的追求,矿物颜色与水墨材质在表现功能上有不可调和的矛盾。两宋的“小青绿”山水画改变了“大青绿”山水绘画,也可以说敷色体风格的山水画开始了。究其原因,一是画家对用笔用墨的熟练掌握;二是画家对自然生活的一个积累积淀后所要表现的内心情感世界。

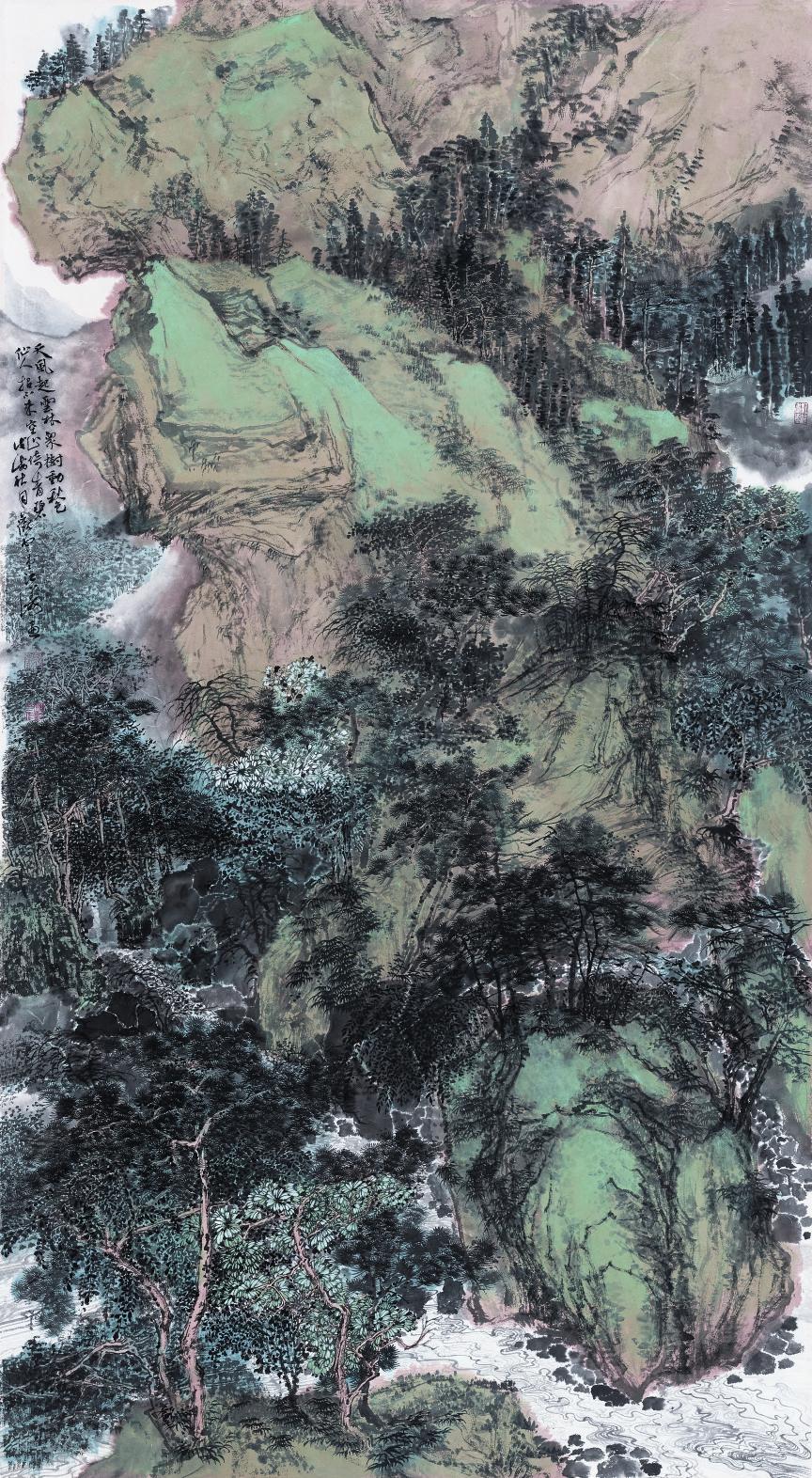

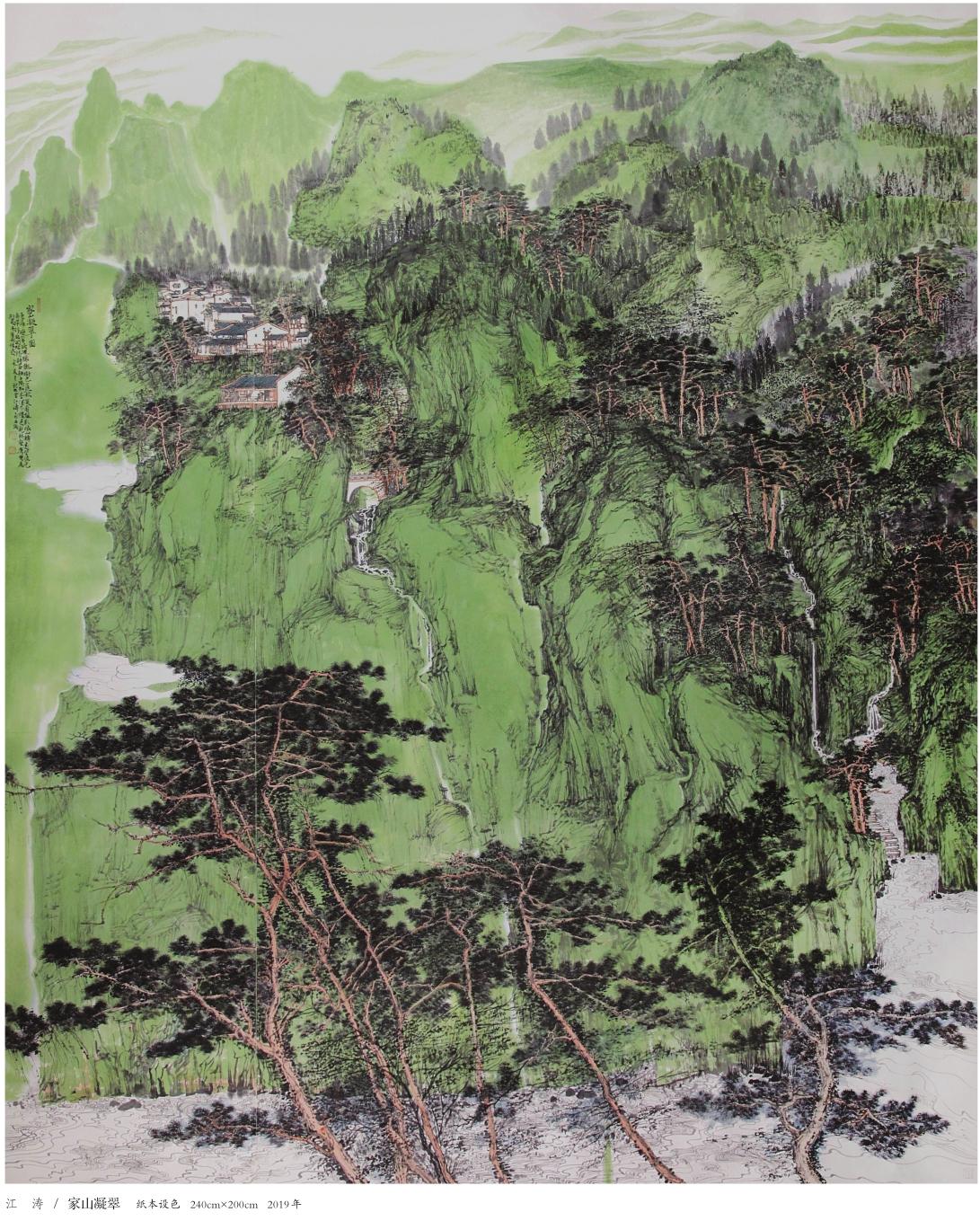

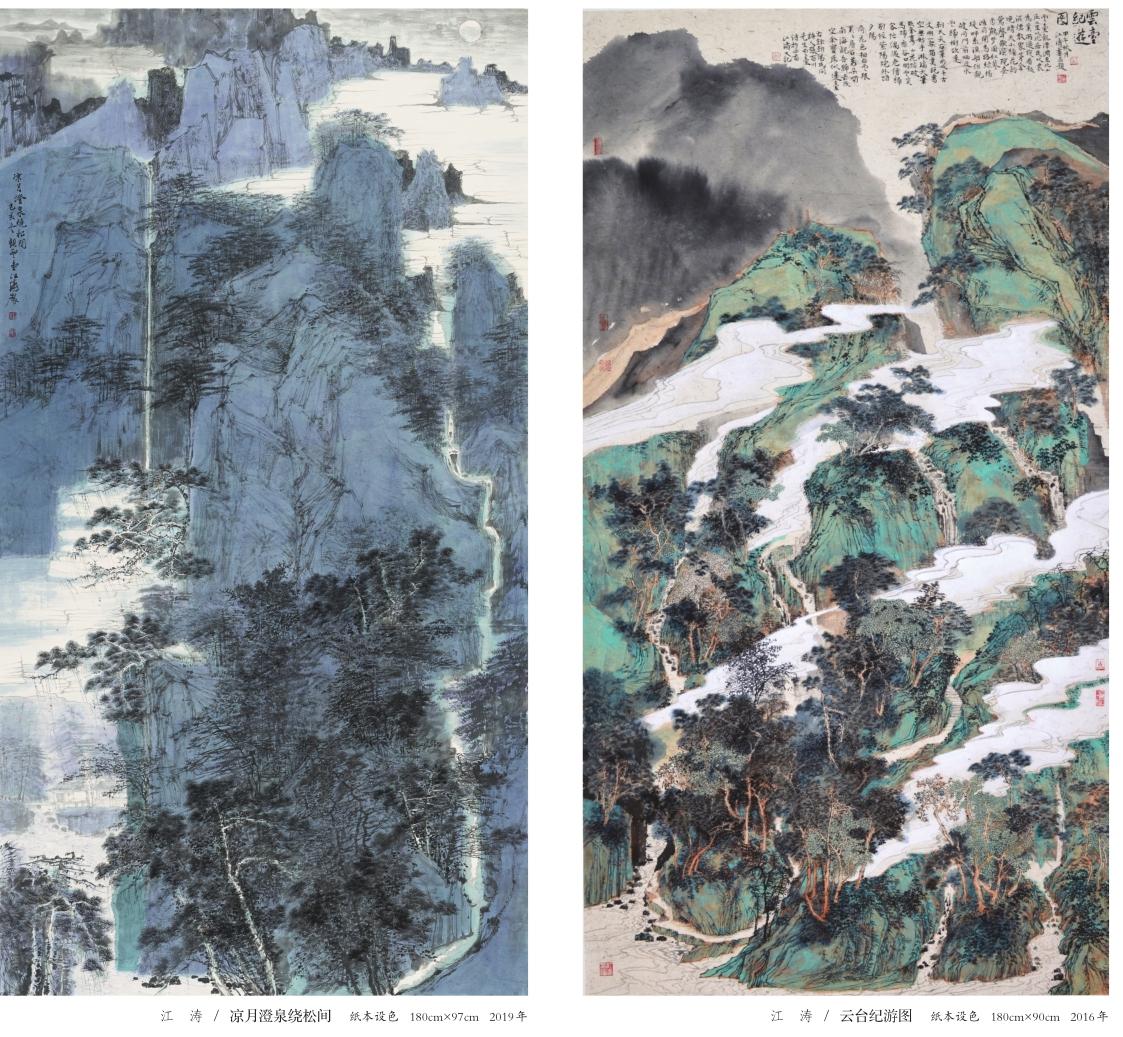

“大青绿”山水画家,对自然山川的体察多从大处着眼,对整体气象的把握,这和所处的环境有关。“大青绿”山水画先以墨线勾形,用赭石铺染底色,平染石绿,局部罩染石青,之后再以线条复勾。在用色上比较概括化,这限制了画家丰富而细腻的情感表达。“小青绿”以墨线勾皴,用赭石渲染底色或加入少许淡墨,渲染山石的阴阳变化,用笔墨皴擦来表现山石质感,使用石青、石绿罩染,用水色与墨按不同比例制成不同彩度以对应表现自然界的春夏秋冬。

画家依据个人对自然山水的不同感受传达出不同情感世界和情感流向。“大青绿”山水画是对大自然的崇敬之情,而“小青綠”山水画体现出人对大自然的亲近感与触摸感。对自然的敬仰转变为“可游可居”,形成独特意境,由于每个画家的生活阅历不同以及思维方式的不同,决定了每个人的作品所传达的意境亦不同。

二、巧思构图是画面意境的前提

画家的绘画观念、学识阅历、审美修养、笔墨技巧等因素和山水画的意境和格调高低密切相关。巧妙的构思立意是指作者在孕育作品过程中的思维活动,其主要任务是将自然生活的素材结合自己的感受,形成具体的艺术形象,不论何种意境的营造,都是需要经历一个情景交融、借景抒情的奇妙境界过程。

山水画的构图有其特殊的规律和法则。主与次、开与合、藏于露、阴与阳、黑与白、虚与实,以及均衡与呼应等,按照一定的构图原则和形式法则,通过概括、取舍、夸张等艺术手法,巧妙安排画面,题材与构图方式的不同,能营造出情境各异的山水意蕴。李成擅长画北方雪景寒林,用平远构图法,给人以气象萧疏、烟林清旷之感;范宽则以高远法写秦岭峻拔之势,创设了气势雄强的意境;元代王蒙的《青卞隐居图》是典型的深远法作品,密林深溪,几经曲折营造一种深邃莫测的深远意境。一幅山水画构图中所能容纳的对象是有限的,画者要善于精选和取舍,巧妙经营,以实衬虚,以虚显实,把无限寓于有限之中,才能营造出“象外有象”、意蕴深远的山水画。

三、虚实藏露是意境生成的手段

齐白石的《蛙声十里出山泉》,仅以山泉配上蝌蚪形象,题上诗句便使观者产生“象外之象”的联想。山水画中的虚与实、藏与露是从一幅画开始构思立意就必须要考虑的,并且伴随始终。山水画的意境追求含蓄隽永,表现形式讲究虚实空白的处理,不把物象画得一览无余,宜藏不宜露,虚实相生,无画处皆成妙境。

画面有虚实方能显其灵,虚即空、松、疏,松疏才有空灵,空灵则气韵生动,正如司空图的《诗品》所说:“超以象外,得其环中。”没有虚空,便没有灵动,有虚空就耐人寻味,就有想象空间,就有深远意蕴。黄宾虹说:“虚中运实,柔内含刚,此笔法也。”因此,虚实藏露的笔墨包含了笔墨结构以及笔墨关系及其规律。气韵生动,重在用笔用墨虚实相生,体现画家主观心灵和客观世界的融合,物象描绘和情意传达都靠笔墨书写,线条要有轻重快慢的变化,都是笔与墨发生的关联,虚实藏露的处理是意境生成的手段,蕴含有深厚的人文精神,也有其玄妙的哲学意义。

四、空间镜像是意境构成的关键

认真体会从自然景物到空间镜像的转变,把握处理好景、情、意三者之间的关系,以达到情、景、意相通的状态。之间是一个传递的关系,由景生情,由情表意,由此进入美妙镜像,这是画家作画的最高境界。

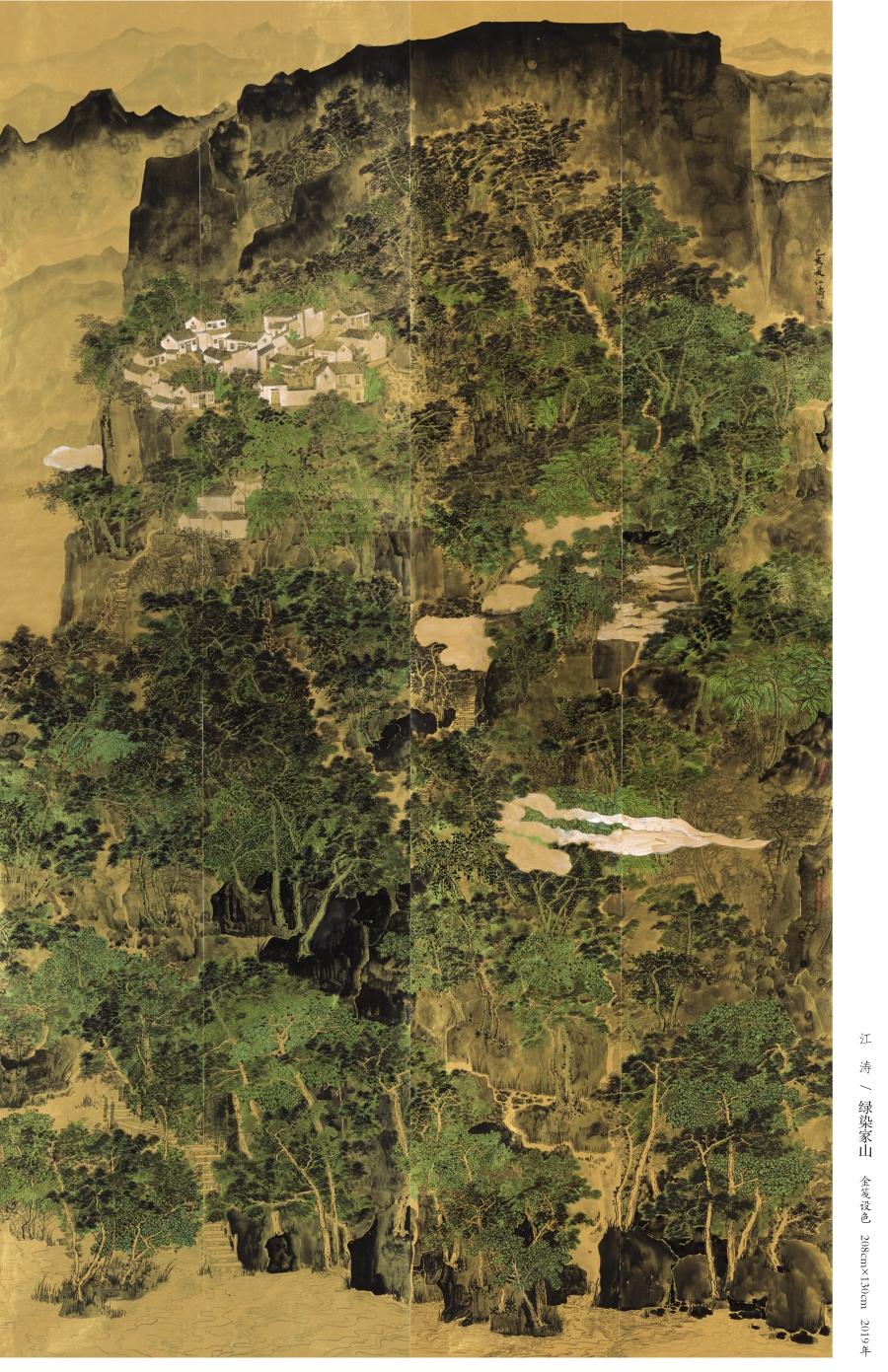

将一幅青绿山水画上升到气韵生动、深邃意蕴的空间镜像,就必须通过笔墨的连贯和节奏,情随笔走,意随笔发,解决物象的笔墨结构、笔墨关系,增添气息相连,使气韵贯通,以及处理好整体与局部的协调关系,从而才能得到真正的气韵生动和意境深远。正如李可染先生所说,意境是山水画的灵魂,没有意境或意境不鲜明,不可能有引人入胜的山水画。大自然景象的变化是无穷无尽的,只有多游历,开阔眼界,陶冶情操,加之勤练,才能使作品达到情景交融意境深远的高度。唐志契在《绘事微言》中说:“气韵生动与烟润不同,世人妄指烟润为之生动,殊为可笑。盖气者有笔气,有墨气,有色气;而又有气势,有气度,有气机,此间即谓之韵,而生动处则又非韵之可带矣。生者,生生不穷,深远难静,动者,动而不板,活泼迎人。”很客观地分析了气韵生动并非云烟,用笔要有笔气,用墨要有墨气,用色要有色气,笔墨相连方能气息相通,才使形象气韵生动,才能让画面虚与实产生的空间镜像引发整体“意”的味道。

五、青绿山水画意境的拓展与发展

意境的意义是主观的,是人的情思,是画家“外师造化,中得心源”过程中对自然心领神会的感情升华。意境的“境”是客观的,是景物,又非景物,是画家对自然景观的提炼,“意”与“境”联合成为“意境”的含义深远,是在情与景的融合中所体现出来的开阔意蕴,彰显山水精神。

意境概念运用到青绿山水画上,早期受道家思想和玄学的影响,注重对实景的描绘,并提出了“澄怀味象”“卧游畅神”“怡情”的观点,后来逐渐得到实践和完善,世间万物都有其“神韵”,传统青绿山水画家多为“宫廷画师”,故而能有时间和精力对自然物象作最深刻、细致地观察和体验,偏于对客观对象的“传移模写”,其意境偏于对山川或壮丽或优美的赞颂,这类代表画家有展子虔、大小李将军、李成、王希孟、赵伯驹、李唐、张大千等。其次是职业画家,以画画为谋生手段,故其画面意境依赖与受众的需求而富人情味,其代表画家是明朝的仇英。还有一类是文人画家,闲暇操笔弄翰,多不擅精密而细致的工笔画作,技巧上不求甚精,借客观物态以寄情致,其意境散逸、恬淡而偏于主体情感的释放。

青綠山水画因个人气质、学识、手法表现上收放程度的不同,画面意趣显示出一定程度的差异,意境的拓展变化实际上也是绘画主体生活方式及思维方式的改变。而今自然界,人类欲望不加节制地高速度空前开发,工业和后工业的到来,又必将引发绘画主体情感上与前人的迥异。在这样的大背景下,新的绘画表现手段和新媒材应运而生,意境亦必定因此而拓展。

因此,没有精妙笔墨,没有造化感悟,没有情景抒发,不会气韵生动,画面更不会有意境。对于意境的营造,意境美的规律存在于传统艺术中,存在于一切自然中。意境也是动态发展的,画家需要不断学习感悟,情景融合,才能使中国青绿山水画在有限的空间里表现出无限意蕴,体现生命的永恒意义。自然山水和人一样具有内在的生命运动和精神力量,也许人们对山水神灵的敬畏,对天人合一的理想境界的追求,从而产生独树一帜的中国青绿山水画艺术,可以说是画家毕生都要追求的艺术境界。

江涛

1977年出生于江苏省连云港。

九三学社社员。

南京大学美术研究院艺术硕士。

江苏省青年美术家协会理事、山水画艺委会委员。

江苏省美术家协会会员。

连云港市青年美术家协会副主席。

连云港市中国画学会秘书长。

连云港市美术馆展览部主任。