平面构成在展示舞台设计中的应用

董慰

As a kind of art design, stage design extensively draws on various methods and expression modes of other art designs. The principle of plane composition is widely applied in the field of stage design.

引言

“设计”(Design)这个词来源于拉丁文的“Designare”,意思为构想、画记号。艺术设计家非物质的原始勾画与设计,借助辅助物转化为物质的符合构思设想的事物,用以美化、改善人类生活的创意创造活动,它产生的物化之品,具备实用与艺术的双重价值。

舞台设计作为艺术设计的一种,擅于广泛吸收各类其他艺术设计的方法和表现方式,其中平面构成原理就被舞台设计广泛运用。平面构成是视觉元素在二维的平面内,按照形式美法则进行分解、编排与组合,以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列方式的建设性活动,它融合了现代物理、光学、数学、心理学、美学等诸多领域的成就,是理性与感性相结合的创造性设计艺术。

一、平面构成中的基本元素在舞台展示设计中的运用

平面构成的基本元素点、线、面、体成为舞台设计构成空间的造型元素。

1、“点”的运用

在捷克的约瑟夫·斯沃博达《在月亮黑斑上的伽玛射线的结果》背景中用了数量繁多的圆点,将这一元素运用于舞台上便呈现出视觉美感。这些圆点的体积相对较小,而越小的点的集聚力也就越强。同时利用点具有张力的特性,前后连续的若干个点在视觉上产生连续的效果因而形成许多条视觉上的直线。画面中繁多的点,通过数量的无穷和透视关系,形成了巨大的视觉冲击力。而无数个点在空间中平均有序地排列,整体上也会产生面的视觉效果。

2、“线”的运用

平面构成中线既具有长度、宽度和厚度,又有质感和肌理。线的种类大体上分为直线和曲线两种。线具有很强的表现力。封闭的线构成造型,因此面的轮廓是由线来决定的。线具有分割和限制的作用。线与线之间有秩序而富有变化的间隔,可强化进深感和立体感。大量的线密集排列,会构成面的感觉。

《走出死亡之屋》舞台上贯穿多条水平的直线电线,直线因具有男性的刚强坚硬的特性,这便形成有力度、稳定的视觉效果。许多条直线水平排列在舞台空间中,从整体来看,便构成了面的效果,仿佛令人感觉有堵“看不见”的墙在人们的前方阻隔着他们。另外,舞台上空水平的电线与地面上的火车道岔直线相呼应,使舞台增加纵深感。

3、“面”的运用

平面构成中的面有长度、宽度、但没有厚度,在二维的空间范围内,面的表情是最丰富的,它是设计风格的具体体现。

日本的三宅惠子设计的《蝴蝶夫人》中,建筑结构与背景墙均化解为一系列可移动的平面。门窗和背景等都是正方形平面的集合,而表现屋顶和柱梁的结构则是不规则的平面。通过对这些元素的组合、打散、重组构成不同的场景,并且连续的正方形产生出强烈的节奏感。此处的面是写实的,构成的效果也是二维的。

费拉迪米尔设计的《放荡不羁的人》中,面是抽象的,其构成则是三维的空间。除了或显或隐的几棵树外,直立的和平卧的方形平面组合使人联想到街道或广场的空间结构。

二、平面构成中的结构方法在舞台展示设计中的運用

(1)重复构成的运用

重复构成是指相同的形象在画面中反复出现的构成方式,运用时需要保持形象的大小、色彩、肌理等的一致性,达到画面的秩序化和整齐感。

智利舞台美术家本·琼斯在《安娜·博里娜》中的设计就充分显现出重复的视觉美感。舞台上富有节奏感地树立着很多造型相似的柱子,它们经过夸张取舍只留下结构的线条,每根柱子都有微妙的变化。柱子这一元素重复出现,使整体视觉形象在愉快的节奏感中达到高度统一。

(2)对比构成的运用

对比有大小、空间、明暗对比等表现方式。大小对比,指形象大小的对比,较容易表现出画面的主次关系。空间对比:中国画中对空间处理有“密不透风,疏可跑马”的论述,十分形象地阐述了空间对比的关系。在平面中的空间对比,主要指形象与空间的关系。空间,即画面的留白的部分,这是画面中所不能缺乏的,合理的空白处理,能使画面条理更清晰,主体更突出,给观众留下遐想空间。明暗对比,用来丰富明暗层次,强调主体的突出。

荷兰的克拉斯·格贝尔设计的《刺客》中,一组生活中标准尺寸的桌椅和一组巨大的几乎要撑满整个镜框式舞台的桌椅,两者强烈的大小对比,表现出游戏的气氛和奇幻的视觉感受。

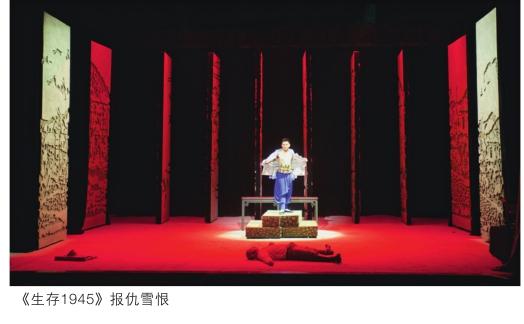

三、《生存1945》舞美创作中的平面构成的设想

1、剧本分析

作为抗战题材的悲剧,沉重的氛围应该是舞台设计展示设计的总基调。由于这个故事发生在一个偏僻的农村,剧情是一段鲜为人知的历史。现代的舞台设计展示设计应该是抽象和构思巧妙的结合,不仅要交代剧本环境地点,更重要的任务是将剧本的主旨、精神内涵表现到舞台设计中。这部戏曲的主旨意在表现中国人民的善良英勇与日本人的狡诈,出尔反尔,重述一段抗战中被遗忘却值得纪念的历史。在阅读剧本时,我脑海中浮现出参观烈士陵园的画面、一幅幅烈士浮雕形象和河北山村的版画,浮雕或者版画都利用到平面构成中线和面的元素,整体的舞台画面能呈现出简约又不失意味的效果,这让我想到了将平面构成的某些表现手法融入到我的舞台设计中。

2、设计创作

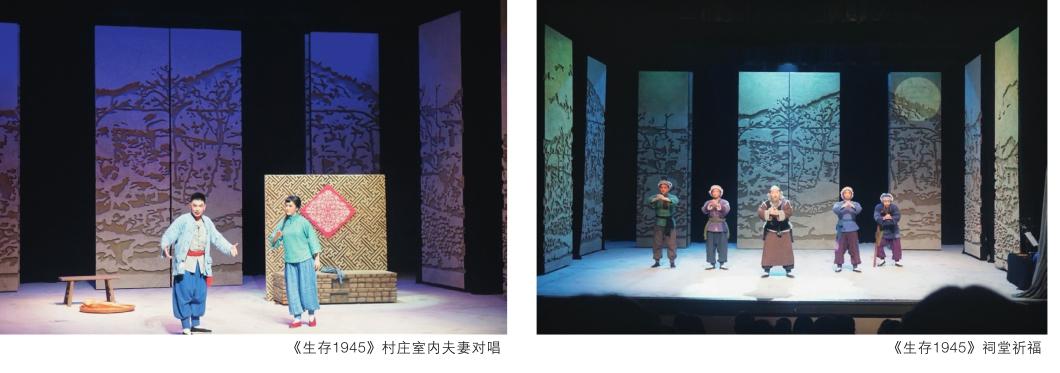

用“面”的布景作为贯穿整场舞台设计的中心结构,这样既给舞台留出了较多的空间,又可以通过有机的组合,变换各种场景(祠堂、村长家、赵大三家、地窖、石沟村中、军营前),戏曲程式化、虚拟性、假定性的表演方式与此舞台设计样式也正合适。面可以相互组合、分解、再组合,使之构成不同的场景产生无穷的变化。

构思方案用长方形条屏这一元素的面在舞台上不断重复,符合抗战题材红色的立意要求。面的组合方式采用平面构成中的重复结构方法,呈现出和谐统一、富有整体感的视觉效果。舞台后区六块,中区和前区上下场门面共四块,可旋转、移动、隐藏。由于剧本的环境发生在偏僻的村庄,总体情节除了屠杀场面外大多数场景都是在家中或是在地窖,都是较为宁静的氛围。这样正好符合平面构成中的对称构成,具有稳定、祥和、整齐、秩序、安宁、沉静的视觉美感。采用轴对称和移动对称这两种对称形式组成舞台画面。

构思确定后,进入到草图绘制阶段,决定用浅浮雕为主要结构质感,与人民英雄纪念碑的质感相类似,营造出凝重具有历史性的环境氛围,让观众在看戏的过程中仿佛走进了烈士陵园瞻仰纪念碑。正面用了线处理一张典型石沟村山村风貌,类似素描画的处理方式表现出历史的沧桑感。较直的、棱角分明的线条带来力度、稳定的感觉,多为水平线条也给人以平和之感,暗示石沟村屠杀前的平静气氛。山村画面中粗线和细线结合,使之产生立体感,同时简约抽象,有形式感。

制作模型阶段,舞台后区靠底幕共有六块面,前区中区上下场门各两块面。后区其中两块移出,产生两旁各一小块,中间一大块的画面,与前两道面靠侧幕垂直放置设计出祠堂的场景。将第二道面向中间并拢,后区六块全部显示,缩小了舞台空间所产生的包围感,营造了村长家的环境。将前两道景片全部撤走,后区面全部打开只看到用黑丝绒包裹的侧面部分,正好漏出后面的黑底幕,这样的变化又很适合地窖,同时营造出深远黑暗场面。出现屠杀场面时将面全部转成背面,后区六块全部合并构成整体的尸体画面,同时前区一道面移到侧幕内隐藏,中区一道旋转构成八字,通过透视增加景深,以构成全剧高潮的气势。为了统一整场舞台设计风格,背面浅浮雕的尸体画面也是以线的形式进行凹凸雕刻,不同的是背面以弧线的形式表现,因为弧线比直线更适合刻画人的肉感。正面形象村庄,底色为米色偏黄,凸出处为土黄色,表现河北干旱的地理环境类似黄土高坡的感觉,表面打毛形成风吹日晒的质感。背面采用抽象尸体画面,意在统一的基础上营造屠杀场面时尸横遍野阴森恐怖的气氛。在完成模型的制作基础上绘制效果图。

3、艺术呈现

该剧的舞台设计艺术呈现上用到了平面构成的肌理原理,平面构成中肌理指形象表面的纹理。肌理又称质感,由于物体的材料不同,表面的组织、排列、构造各不相同,因而产生粗糙、光滑、软硬感。人们对肌理的感受一般是以触觉为基础的,但由于经过触觉物体的长期体验,以致不必触摸,便会在视觉上感到质地的不同。肌理有触觉肌理和视觉肌理之分。触觉肌理指物体表面的实际变化,使用触觉肌理除了体现物体本身的个性还能体现强调、对比和韵律感。视觉肌理是指用眼睛能够感觉到的事物表面的纹理而实际触觉却是平的。

对于制作材料的选择上,在泡沫塑料材质上雕刻并在表面上绘制,选择浅浮雕的颜色基调为黄土高坡的土黄色,同时色彩的纯度比较低,明度比较高,模仿出类似汉白玉的色彩。利用到平面构成中视觉肌理的原理,面的凸处用较浅的颜色,凹处用同色系深一号的颜色绘景,强化凹凸的浮雕效果。表面肌理处理出风吹日晒的粗糙质感,也运用视觉肌理的原理在某些地方洒点状颜料,让眼睛感觉到表面粗糙,而实际表面却是平整、光滑的。再运用平面构成中的触觉肌理即创造物体表面的实际变化,在表面不均匀地撒上木屑造成表面高低不平来体现粗燥质感,并且以撒到木屑处的粗糙与未撒到木屑处的平滑造成对比之感。

除了肌理的处理,面的组合在舞台上的呈现也尤为重要。在每块面的中心上作为轴心装轴,将轴固定在轨道上,通过轨道来实现平面布景的旋转与位移形成不同的视觉效果的变化。浅浮雕的移动靠上方装轨道移动,为了浅浮雕能够旋转,选择的沿侧幕吊杆与浅浮雕中轴所在吊杆之间的距离要大于浅浮雕宽度的一半。如序幕场将置于舞台底部的背景面的整体画面形成两旁两小块,中间一大块的形式,所以将四块面和需要隐藏的两块面装在前后两根距离十分相近的吊杆上,将后排吊杆上的两块藏于前排吊杆上的第一块和第六块面后。舞台前区和中区的两道均旋转成与台口垂直角度,位置紧贴侧幕外侧。通过舞台“背景”面中间两块并拢形成较宽的一块,和两边单独两小块的視觉画面,模拟出中国农村屋内祠堂背景墙的陈设,通过上下场门垂直放置整体形成矩形空间营造屋内的环境表征。又如红军翻山越岭场次,背景面将隐藏的两块面置于前排预留的空隙处,由于这两排吊杆的位置十分相近所以从观众视角来看几乎看不出前后错开的缝隙,形成一整块画面。同时,前中区的面隐藏,呈现出翻越雪山时空旷的氛围。又如屠杀场次前半场“背景”面全部被看到成整体画面,前区面隐藏,中区面上下场门旋转成“八”字状,增强透视加强纵深感,营造出全村人载歌载舞庆祝带粮归来的喜悦氛围,并与即将发生的悲惨凄凉的屠杀场面形成鲜明对比。当赵大三归来看到全村人被屠杀时,背景面与中区面全部旋转180度成反面尸骨的写意抽象浮雕画面,配合暗红色灯光渲染出横尸遍野的恐怖气氛。总而言之,通过在吊杆上装轨道的技术手段实现对面的推拉移动、翻转操控组合、打散、再组合呈现出不同的场景变化。

为了将平面构成的线较好地体现,对正面雕刻中刻的线切角处不要打磨,以确保设计意图中线条有棱有角类似直线的效果。而对背面尸体的雕刻时则需将所有线条打磨使之平滑,切角处圆弧处理也为了使设想中的肉感效果得以体现。除雕刻手法之外,抽象的线条也随着面的分解组合形成不同的画面。如序幕场底部画面缺失两块,不连贯的画面,隐约呈现出山村的风貌但又不完全,似是而非引人联想;与此同时,中间合并面的枯萎树杈线条显得尤为突出,在全剧开场时先入为主含蓄地创造出一种悲凉的意境。又如村长家场,将中区面推移到舞台中间合并成一块,有意选择山村土坡局部的抽象图案,左高右低平滑的弧线轮廓与后排不规则左低右高的弧线轮廓对应形成镜像对照,产生视觉上均衡对比的美感;与此同时,与前区面平稳的低弧线轮廓相对应,给人以相对柔和之感,而该场审问犯人时见小山万太郎伤口流血,仁慈的村长和村民遂网开一面不对二人处死,而是将其关押起来好生喂养相呼应,线条的柔和暗喻着村民的善良仁慈。当进入到高潮场次时底部面全部展开,将抽象的山村景象的线一览无余,加上中间区“八”字状排列的面上高低起伏颇大的线条,形成庞大雄伟的气势。抽象的线条通过合理的布局有时连贯、有时形断意连、有时波澜壮阔、有时平静似水,以组合成与众不同的场景画面,并且通过雕刻的方式很好体现出线条丰富的表现力。

四、结语

艺术设计是科学、工程技术、营销与艺术的交叉体,这个崭新的美术形式仍在日新月异地变化推进,而设计师作为这类活动的创造者,也是作品核心灵魂所在,需要与时俱进推陈出新,不断丰富设计的手段与方式,带给大众以美的享受。

参考文献:

〔1〕韩生 胡佐 《舞台设计概论》 文化艺术出版社 2008年8月

〔2〕胡妙胜 《阅读空间》 上海文艺出版社 2002年2月

〔3〕洪兴宇 邱松 《平面构成》 湖北美术出版社 2001年10月

〔4〕穆旭龙 《平面构成创意设计》 西南师范大学出版社 2014年