重新造景

其實把风景当做绘画题材是很自然的事,平时呆在城市里,面对各种压力和束缚,总会有种压抑感,呆久了让人有点透不过气,有要逃脱的欲望。而我从小就喜欢自然环境,一来到乡野心情就莫名的舒畅,不同的景致带来多样的感受,让人可以平静而真切地感受到内心的需求,因而画风景就成为自然而然的选择。从题材角度而言,风景、静物、人物都只是作者内心精神指向在画面上的切入方式,每个人的感受和敏感点不一样,对于我来说,风景只是一个入口,一种说不清道不明的孤独感与从旁观者角度所感受到的未知神秘才是画面中想要述说的方向。

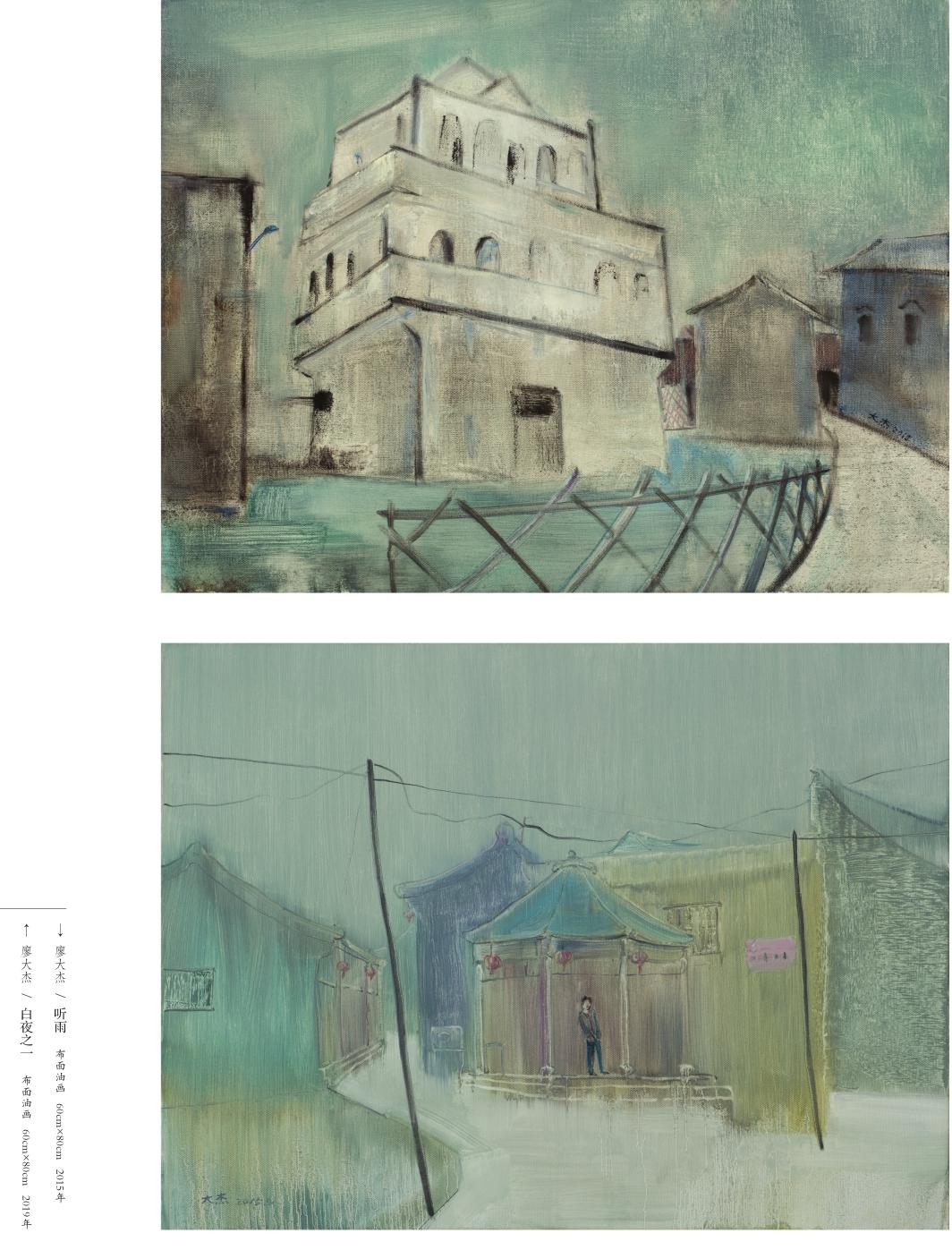

不知从什么时候开始,我画面描绘的对象开始以房屋为主,也许是当时经济窘迫,有限的工资收入和一天一个价的房价上涨速度比起来,买房更像是一种奢望。对于大部分漂泊于异乡都市的人来说,有自己的住房代表着一种安全感,才不会觉得自己总是飘在半空,真正算是落地生根了,从而有了和周围其他人一样安身立命的处所。而为了这种安全感,个人付出的金钱、时间代价足以让人从一个理想主义者转变为一个现实主义者,伴随而来的更多是彷徨与失落:彷徨于精神世界的纯净与现实生活的复杂两者之间的矛盾,失落于自己的理想在时间过隙中已逐渐遥远而不可及,这也许是大部分70、80年代的人所必须经历的阵痛。我们不禁要反思房子带给自己的到底是什么?在某种意义下,房屋是对个人精神世界的禁锢,“人,诗意的安居”更像是一种理想世界,需要摆脱现实的缠绕,保持内在的澄明才能达到的一种状态。

或许自己从心底一直就是一个小镇青年,渴望安宁,承受并且享受孤独。在这个谁也不知道明天会发生什么的时代,多少人每日形色匆匆,只为谋得自己和家人物质的依靠。这个时代总让人有一种不安全感,许多熟悉的人和事甚至价值观都与过去的时光完全不同,变化是如此之突然,让人来不及有所准备,最终只能无奈接受现实。面对物质空前膨胀的当下,内心的精神却感到疑惑与孤独,更加回到内敛的意识中,形成一种自我的隐秘性。《暗夜》《夜半》《梦游者》等系列作品无疑是这种思维在画面上的外延表现——夜半时分,静谧寂寥而又黑暗的角落,也许正有人在做着什么,想着什么……看似冰冷的建筑像是有温度的,并带有时间性和痕迹性。从某种角度而言我是一个窥视者,想要探究或者揣测他者存在的痕迹,透过冰冷的水管、墙砖背后,感受和记录“活物”的存在;同时也是一个参与者,把自己的某些不确定的情绪碎片如焦虑、不安、矛盾、迷茫等切入目击场景,从而达到一种媾和式的统一体,或者是寻求一种寄托式的存在感,进一步从这种统一体中脱离,对照并自省。

作为一个艺术家,孜孜不倦追求的是个人绘画语言,但是语言这东西需要长期摸索,既要小心翼翼避免“撞车”的尴尬,又要警惕滑向流于表面的图式制造。感性的直觉会指引你走的方向,这时候加入理性的思考,就像揉面是从面粉开始,加水并不断地摔打、糅合、按捏,到最后才成为柔软的面团。一直很佩服技法运用熟练自如,能把画面画得很精细、变化很丰富的艺术家。反观自己的作品,细节描绘一直是画面的硬伤,很难画出一张像样的与对象一致的画来。对于画面的处理基本上以大色块为主,画面分割上也更多地出现直线与竖线分割形成的点线面元素,很少出现弯弯曲曲的线条,因为自己知道弄不好它。或许从内心上来说就不想那样画,总觉得“细”不是自己想要达到的目标,想要达到的细不是局部细节刻画的细,而是画面各个环节各种因素自然结合的一种逻辑性精密结构,风景写生无疑是为这种倾向打开了一个缺口。此处的写生涵义和传统意义上的写生追求把对象的各种视觉关系再现于画面有着本质的区别:对象的造型、颜色乃至透视、布局等视线所及之处或所能捕捉到的信息都成为画面上的元素来源,画者要做的是将它们在画面上进行取舍、重构和表现,所依照的标准取决于自身对画面的感受和认识,而不仅仅是一味地机械照搬。画面结构上更多地考虑主观性的因素,通过严谨的画面构成和简练的色调处理,整体上营造出一种气氛,带有一定叙事性成分,所描绘对象已不是单纯的房子、围墙、山等物象,它们已然被赋予特定意义上的拟人化角色从而达到我想要的“造景”效果。作品中既有观者眼球所要的现场感,也有提示心理需求的虚构情节,暗合了巴特所说的“刺点”,因此,与其说是写生,不如说是创作。如《望山之三》,画面充斥着各种或大或小、形状各异的山形组合,在造型上除了山体边缘的曲折线条,没有什么立体处理,整体营造出平面感,画面用宽大的刷子或刷或洗出薄薄的长短横竖不一的笔触,结合局部流淌的颜色,形成一种叠压的痕迹感,这种痕迹感很有意思,带有某种朦胧不清的意味。色调处理以灰蒙蒙的天配以蓝绿冷色调的山,尽量寻求一种统一的秩序感,看到这座山,不由得想起一句古诗:“空山新雨后,天气晚来秋。”观者可以进入到山的世界去,其实想表达的就是一种空明澄静的意境,通过与山的对话,人可以更明确自己真正想要的东西,实际上是一种人与自然的交流,也是内心的自省。

总想摆脱传统审美意识的束缚,但是传统的东西又始终存在于脑海中潜移默化地施加着影响,无法祛除。既然脱离不了传统,那就和传统捆绑在一起吧。这也为我的风景绘画找到了一个相对合理的切入口:既要和所谓传统的风景绘画拉开距离,又不能假惺惺地故作姿态以“当代”自居,写生也好,图片也罢,对象只是客观存在,而我要做的是根据个人的主观体验和情绪,找到与客观对象相契合的那个点然后强化这种结构关系,在画面上尽量明确表达出来。处理方向上更多倾向于描述自身对生活的感受与情绪,既不传统,也不当代,游离于观念、主义、问题等之外,在不抛弃传统语言的基础上谨慎地尝试微弱的“越位”。目的不在于制造宏大叙事或者刺激眼球的画面,而是把可见的“物”或者“景”不断反复地实验、打碎、接驳、重组,追求对绘画的语言内核对接而不是表面的形式感简单模仿。

我们所处的时代很难再产生奇迹,应该在平复的秩序中细化语言结构,因而我们都面临一个新的旧问题——重新造景。对于熟知的莫兰迪来说,他造景的对象当然是那些日常琐琐碎碎的瓶瓶罐罐,日复一日地逐渐迫近他的内心。而对于我,随处可见的乡村旧房、工厂、矮山、田野、夜色等就成为了我重新造景的对象和投入现实关注的载体。我也知道,那些风景肯定是同时也只能是一种寄托及一种当下的幻像,这个载体并没有过分承担庞大的思想结构与组织,只是仅仅尝试着承担对绘画回归绘画的观看。但我对绘画的野心不在于批判,更乐于缓缓地作为旁观者并和主流风格保持精敏的距离,从这个角度来看,也就够了。

廖大杰

1976年出生于湖南岳阳。2000年毕业于广州美术学院油画系,获学士学位;2005年毕业于广州美术学院油画系,获硕士学位。现任教于广州美术学院。

作品入选2003年广东省首届新青年艺术大展,2004年第十届全国美展广东省展,2006年广东省美协成立50周年美术大展,2008年“更当代”——中国当代油画展,2015年“艺术之筏”——广州青年艺术家邀请展,2017年“自然与营造”——青年艺术家邀请展等展览。