生态系统理论视阈下高校德育生态化的实现路径研究

■周佩鋆 喻生华/南昌航空大学科技学院

一、前言

习近平同志在十九大报告指出,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。高校德育教育“六重六轻(重单向传授,轻双向交流;重理论灌输,轻行为实践;重教育形式,轻实际效果;重强制说服,轻启发诱导;重共性教育,轻个性引领;重包办代替,轻自我教育)”已经满足不了当代大学生的需求,必须与时俱进,适应新时代高校德育发展新要求,其中,高校德育生态化就较好的满足了这一点。

二、生态系统理论概述

1935 年英国植物学家坦斯利提出了生态系统的概念,他认为,一个完整的系统既包括有机复合体,也包括系统环境中的全部物理要素,二者的功能在系统中具有统一性,环境对有机复合体的生存和发展具有重要作用。

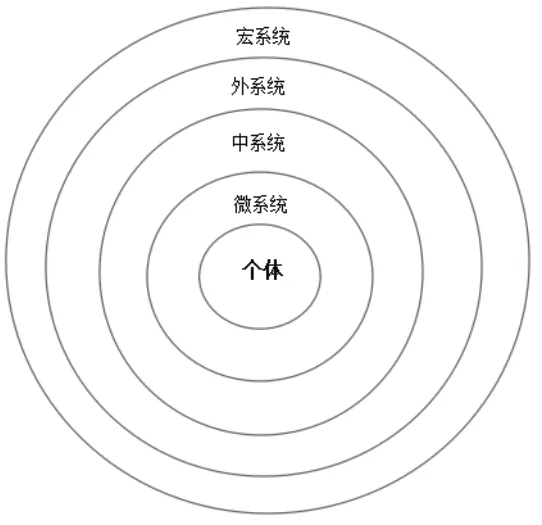

根据生态系统的内涵,心理学家布朗芬· 布伦纳于1979 年提出了关于个体发展的生态系统理论。该理论认为生物因素和环境因素交互影响着人的发展,并以此提出了影响人的发展的鸟巢状环境结构模型,该模型把人比作鸟,处于鸟巢的中央,周围包括生活场所、学习场所、工作场所等大小不一的各类环境。具体来说,这种环境结构包括以人为中心依次向外展开的四个子环境系统,分别为:微系统(microsystem)、中系统(mesosystem)、外系统(exlsystem)和宏系统(macro system)。强调影响个体发展的因素有直接的,也有间接的,有显性的,也有隐性的,有动态的,也有静态的,各因素嵌套于相互影响的一系列环境系统之中影响着个体发展。个体生态系统图如下:

图1 学生个体生态系统

学生个体生态系统图解说:每个个体都是社会中的一份子,离不开自己生存的生活环境圈。与学生个体直接发生联系的外界体系称之为微观系统,比如学生身边的同伴,老师,父母亲等。随着个人生活环境的变化,微系统也会随着发生变化。

中系统是指各个微观系统之间的联系以及相互关系组成的一个与学生个体有间接关系的生态体系。比如,老师与家长交流了学生在校的学习表现情况,父母有时就会对自己小孩的看法发生改变。如果直接的联系是较强的积极联系,那么,发展可能实现最优化。

外系统是指跟个体看似没有联系,但却对自身成长与发展产生影响的系统,比如,父母的工作单位环境,个体虽并未直接参与,但偶尔也会产生潜移默化的影响。

宏系统指的是个体所处的大生活环境圈。根据马克思主义哲学观,世界上万事万物都是普遍联系的。宏系统就既包括那些看得见的联系,也包括那些看不见的联系,既包括近的联系,也包括远的联系,千丝万缕围绕着我们每一个人,这就是宏系统。

三、新时期高校德育工作中存在的主要问题

高校德育工作是一个庞大复杂的系统,涵盖了大学生的政治教育、思想教育、品德教育、心理教育、法制教育、就业生涯教育等诸多要素。随着高校德育的发展进入新时代,德育工作中的诸多问题也日益凸显,具体表现在德育目标空洞化、德育理念功利化、德育途径单一化、德育方法机械化、德育评价片面化。

(一)德育目标空洞化——系统化

目标是行动的灯塔,指明了前进的方向。德育目标的空洞化,将不利于德育工作的实际开展。德育目标的确立,应结合自身实际,分阶段、分步骤制定可操作性的具体目标。实现德育目标的科学化、系统化,切记成为“高大尚”的一句空洞口号,一纸空文。

(二)德育理念功利化——人本化

理念是内在行动力量的源泉。高校德育理念应在创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念指导下,坚持以人为本,天人合一,生态环保,永续发展的新理念,着重关注学生内在的、全面的、长远的发展,而非外在的、片面的、短暂的价值需要。

(三)德育途径单一化——协同化

途径是架起目标到终点的桥梁。俗话说得好,条条道路通罗马。德育教育的途径,不因仅限于课堂上的理论灌输,而应结合学生的实际问题,社会的现实需要,开展丰富多彩的实践活动,做到理论与实践相结合,增强道德教育的实效性和趣味性。

(四)德育方法机械化——艺术化

科学的方法是打开知识文化大门的金钥匙。方法挑选得好,往往能达到事半功倍的效果。传统的德育教育更专注于填鸭式的满堂灌,方法太过于简单化、形式化、机械化,已经远远满足不了当代大学生的道德需求。力求道德教育方法艺术化、科学化、信息化,达到潜移默化,艺术熏陶的效果。

(五)德育评价片面化——立体化

评价的力量在于言之有理,言之有德,言之有情。德育工作者在传统的德育评价方式中,一方面评语具有主观性和随意性,另一方面,在格式上又具有固定化,模块化,内容上具有教条化,片面化等。德育评价立体化更注重科学性、整体性、系统性。

四、高校德育生态化“一心两化、三台四合”实现路径研究

德育工作是高校思想政治教育的重要内容。高校德育生态化建设,关系到大学生德智体美劳全面发展水平,关系到社会主义人才培养的质量。

(一)一个核心理念

“一心”指以人为本理念是德育生态中最为核心的理念。坚持以人为本为核心不动摇,需要有坚强的组织领导和优秀的工作队伍。一是要切实加强高校党委对学生德育工作的组织领导,建立党委统一领导、党政齐抓共管、部门各司其责、社会协同配合德育生态机制,统一思想,提高认识,全面联动,落实到位。二是要注重高校德育工作队伍建设,按照德才兼备的要求,选拔政治素质可靠、思想作风过硬、具有较高学历层次和较强管理能力的人才,探索以专职思政教师为主导,各部门党总支书记、思政辅导员、心理教师为引领的专兼结合模式,)强化引导,拓展宣传,努力建设一支具有马克思主义理论素养,政治坚定、专兼结合、结构合理的高素质的德育生态工作队伍。

(二)两次转化途径

“两化”指外化转为内化、内化转为外化。根据马克思主义实践论原理,坚持认识源于实践,又指导实践的观点。教师德育生态观的讲授,校园文化的感染等都可以转化为学生自己的德育生态观。尊重自然,顺应自然,保护自然,人与自然和谐共生的生态理念和绿色出行,低碳经济,垃圾分类,节约资源等环境意识。学生再将内化为自己的德育生态观,来指导自己的社会实践,做好认识自然和改造自然的真正主人,这才是德育教育的真正目的所在。

(三)三个建设平台

“三台”指校园硬件建设平台、软件建设平台、实践建设平台。德育生态化建设的内容很多,涉及到学生的方方面面。根据俄国著名心理学家布朗芬.布伦纳提出的生态系统理论,德育生态化系统是一个结构庞大,内容丰富,体系复杂的生态德育工程。校园硬件建设平台,主要包括学校的基础建设,完善校园规划,合理划分功能区,一屋一砖,一草一木,一路一灯都将展现校园文化特色。校园软件建设平台,侧重于校园文化建设,校训、校风、班风、学风等都将成为这个学校的代名词,时代的印记。校园硬件建设平台是为学校看得见的外在物质添砖加瓦,而软件建设平台则是学校内在看不见,具有影响力深层次的文化力量。校园实践建设平台则是检验高校学生理论学习实践的一个平台,校企合作,顶岗实习,大学生综合素质拓展基地等都将是校园实践建设平台的重要内容。

(四)四个紧密结合

“四合”校内与校外相结合、隐性与显性相结合、思政与专业相结合、现实与网络相结合。

高校就是社会的一个小缩影,高校德育生态化环境是一个关系复杂、内容庞大的体系,诸要素之间相互独立,又相互影响,直接或间接的作用于德育生态工作,影响和制约着德育生态的工作目标和效能。

1、坚持校内与校外相结合

高校德育生态化教育应充分优化和整合校内校外两种资源,实现学习场所走出课堂、走向社会,学习载体从课本“有字之书”转向社会“无字之书”,积极开发利用好校外优质社会实践资源,建设好没有“围墙”的学校,为大学生搭建通往社会、通往大自然的桥梁。

2、坚持隐性与显性相结合

高校德育生态化显性教育是一种有形的,外在的,德育教育工作者充分利用各种公开的资源,有意识的把理论学习、谈话、开会等内容,采用注入式的德育方法直接施教与教育对象。而隐性教育则是一种无形的,内在的,德育教育工作者有意识的创设一定的社会环境、活动场所、文化氛围,对教育对象进行无意识的,间接的,无形的,熏陶式,渗透式教育。二者在德育生态化教育过程中各具特点,相互独立,互为补充。

3、坚持思政与专业相结合

高校德育生态化主讲渠道,思政教师要担负起来,守好一段渠、种好责任田。辅导员,党支部书记等政工干部要担负起学生德育生态化教育的全过程,做好学生思想政治的引路人,知心人。专业课任老师,心理咨询老师等要以立德树人为根本任务,以思想政治教育为引领,以培养大学生德智体美劳全面自由发展为己任,始终保持与思想政治理论课同心同向同行,形成协同效应。

4、坚持现实与网络相结合

随着现代科技的不断发展进步,网络已经成为人们沟通与学习工作的一种重要渠道。然而,现在网络道德水平日益下滑,网上网下“两张皮”。高校德育生态化建设应坚持网上德育与网下现实德育相结合的原则,牢牢占领网络意识形态阵地,要求每个人都应从现在做起,从自身做起,自觉践行网络道德规范,增强网络安全意识,保证网络秩序正常运行,构筑牢固的网络道德“防火墙”。