甘蔗机械收获后糖损失的影响因素分析

彭娜,姚姿婷,黄江峰,陈保善,3,张木清,3

(1.广西大学生命科学与技术学院,南宁 530004;2.广西生物学重点实验室,南宁 530004;3.蔗糖产业省部共建协同创新中心,南宁 530004)

0 引言

甘蔗是主要的糖料作物,以甘蔗为原料的糖产量占全球糖供应总量的85%以上[1]。在生产中,甘蔗蔗糖产量受其品质严重影响。国内甘蔗砍收后,由于各种原因,蔗糖企业不能做到原料蔗及时入榨,导致甘蔗品质严重下降[2]。甘蔗砍收后堆放过程,随着堆放时间延长,甘蔗品种蔗糖分、重力纯度、简纯度、单茎重均逐渐下降,纤维分和还原糖分随堆放时间推移而升高[3-9]。

广西是我国最大的甘蔗和蔗糖生产基地,种植面积和蔗糖产量占全国的60%以上,蔗糖业产值占广西国民生产总值的10%~11%[10]。但土地租金、劳动力成本、立地条件等因素不断推高甘蔗种植生产成本,2013 年以来广西甘蔗播种面积呈下降趋势。甘蔗全程机械化生产被认为是降低甘蔗种植成本、提高种植经济效益的有效方法[11-12]。2017/2018 年榨季,甘蔗生产综合机械化率达59%[13],但机械收获面积不到10%,成为蔗糖生产的主要限制因素。但是我国机械收获面临很多问题,如农机农艺的融合、收获季节的降雨、含杂率高等问题,甘蔗机械收获后未及时压榨导致的蔗糖分损失是其中的一个关键问题。机械收获带来更多的切口和伤口,如蔗头破裂等,这些伤口加剧了甘蔗劣化[14],给糖厂带来经济损失。因此,探究这一过程中的影响因素从而控制其发生具有重要意义。茎段劣变发生的环境因素较复杂,本研究旨在确定甘蔗劣变过程的核心影响因素,为农业生产中甘蔗机械收获的合理安排时间及收获后处理提供有价值的参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料采自广西大学扶绥基地,品种为广西大学培育的‘中蔗1 号’、‘中蔗9 号’、‘中蔗10 号’、‘中蔗11号’。试验材料种植时间为2018年2月5日,试验材料获取时间为2018年12月10日。

1.2 试验仪器

本试验所涉及的试验仪器:电子分析天平(METTLER TOLEDO,上海)、DM540-CPS 系统(Bruker Optik GmbH,Germany)、恒温培养箱(SANFA,上海)、自动旋光仪(加航,上海)、手持锤度计(ATAGO,日本)、台式数显pH 计(METTLER TOLEDO,上海)。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计

我们发现生产中劣变是从切口(伤口)处开始发生的,并且劣变程度与茎段切口和伤口数量相关,多次试验发现使用DM540-CPS系统能够在不产生蔗汁的情况下增大伤口面积,加速劣变发生。生产中的储存茎段的环境复杂,影响因素众多,试验室环境难以模拟。因此将其进行极端处理,加速劣变发生,有利于我们找到与劣变发生最相关的环境因素。通过DM540-CPS 系统(该系统通过高速旋转刀片将甘蔗迅速粉碎,期间没有压榨过程,不产生蔗汁)将茎段粉碎后置于室温和恒温箱中,连续监测其蔗糖含量、pH、锤度、微生物总数的动态变化。

采收成熟的健康甘蔗,6 根为一组,每个品种3 组,每组经DM540-CPS 系统粉碎成直径约5 mm 的碎块,混匀后取样,分别置于室温(20 ℃)和高温(37 ℃)恒温培养箱中,处理0 h、12 h、48 h、84 h、120 h后取出,测量样品中的蔗糖含量、pH、锤度并进行微生物计数。

1.3.2 试验过程

取100 g 茎段粉末,按照全国甘蔗糖业标准化与质量检测中心制定的二次旋光法测量蔗糖含量。另取100 g茎段粉末,加300 mL ddH2O,榨汁机混匀,经过8层纱布过滤,对滤液进行pH、锤度和菌落总数测定。菌落总数(TVC)采用GB 4789.2-2010法[21]。

1.4 数据处理

数据用Microsoft Excel统计处理,用SPSS 19.0 软件进行邓肯多重比较(Duncans multiple-range test),p<0.05 为显著性差异水平。采用Pearson 相关分析法进行指标相关性分析;以特征值大于1 对因子进行提取,并获得各检测指标和环境因素得分。

2 结果与分析

2.1 不同处理条件对蔗糖含量的影响

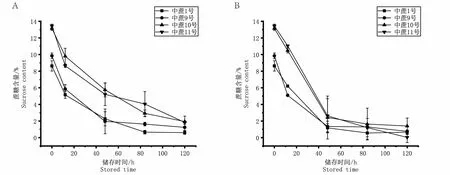

储存开始后,所有处理组的蔗糖含量均急剧下降,前12 h的蔗糖损失率高达30.87%,处理48 h后的蔗糖损失率为74.68%,48 h 后蔗糖含量趋于稳定。由此可见,在伤口较多的情况下,茎段劣变发生十分迅猛,蔗糖损失在12 h 内就已达极显著水平。不同的温度处理组之间,37 ℃高温组下降斜率更大,样品中蔗糖含量更快地降解为零,可见高温条件下糖分损失更快。同一处理的不同品种之间蔗糖含量下降斜率基本相同,中蔗10号和中蔗11号是高糖品种,糖分损失速率相同的情况下,放置相同时间其蔗糖分含量高于低糖品种,即中蔗1号和中蔗9 号。从0 h到120 h,蔗糖分降幅大小为:中蔗11号>中蔗10号>中蔗9号>中蔗1号(图1)。

图1 不同处理条件对蔗糖含量的影响Fig.1 Sucrose content of sugarcane stored at different temperatures

2.2 不同处理下pH的变化

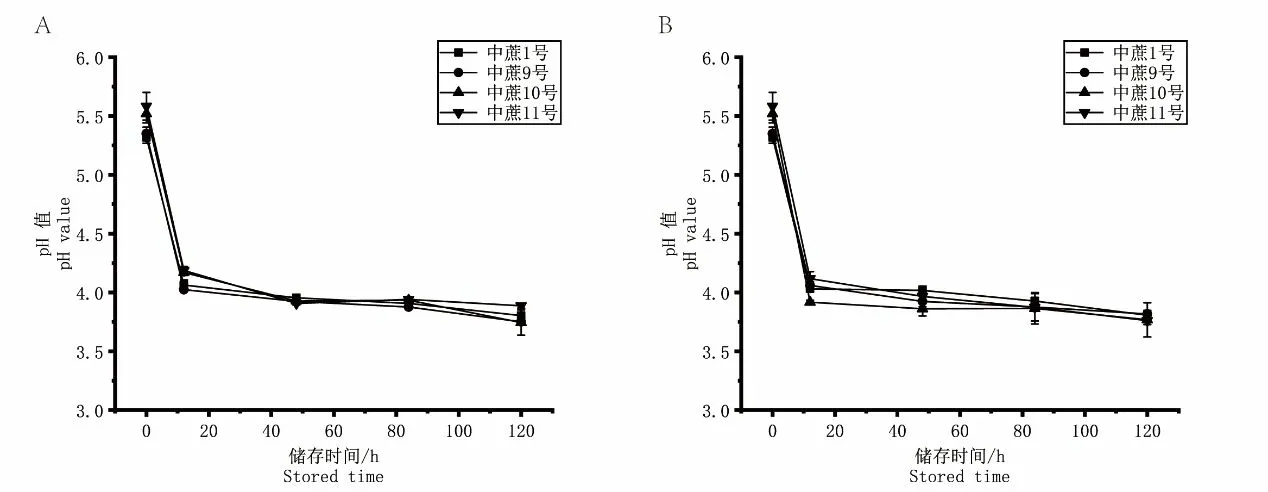

新鲜甘蔗茎段的pH 在5.5左右,储存前12 h内,所有处理组的pH均急剧下降至4.0左右,12 h后pH下降速度减慢趋于稳定(图2)。不同品种的pH 起始值略有不同,但在处理后的所有时间点均无显著差异,可见温度和品种未对pH变化产生显著影响。

图2 不同温度处理条件对pH的影响Fig.2 pH variations in sugarcane stored at different temperatures

2.3 不同处理条件对微生物数量的影响

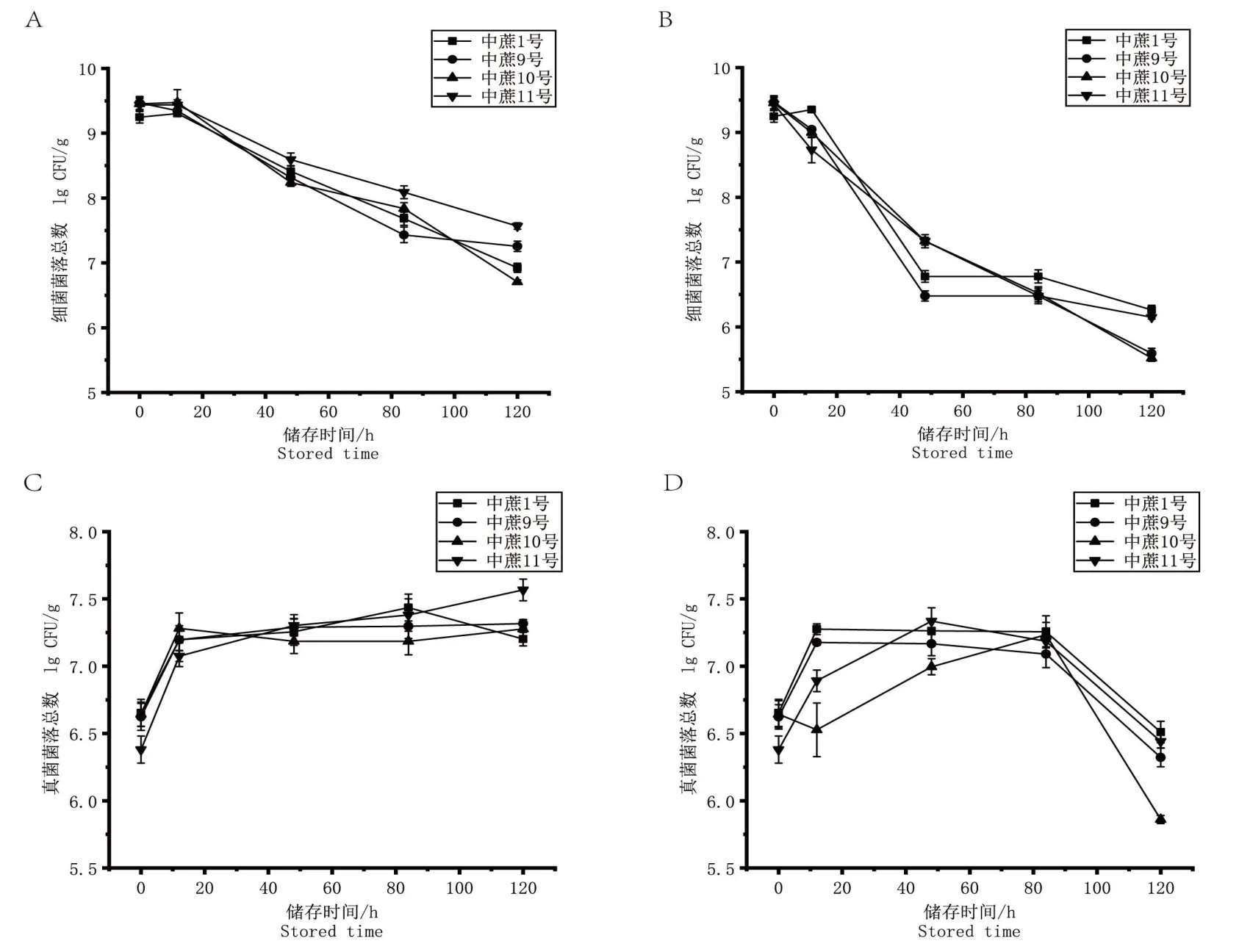

储存开始时,样品中细菌数量高于真菌(图3),然而随着储存时间的延长,细菌菌落数量持续下降,可能是茎段中的酸性环境不适合细菌生长,高温处理更是加快了衰减的速度。与细菌不同,处理12 h后的样品中真菌菌落数量显著上升,此时茎段中的营养物质和适宜的环境温度为真菌的生长繁殖提供良好的环境。不过,样品中的真菌菌落总数在高温条件下处理120 h后出现大幅下降,可能是高温(37 ℃)条件下更适宜真菌生长,养分消耗更快,当茎段中的养分已全部分解完毕,微生物群落趋于衰亡。可见,储存过程中,无论温度如何,均有利于真菌生长繁殖,因此茎段采收后应避免长时间的存放。

图3 不同处理条件对微生物数量的影响Fig.3 Amounts(CFU)of bacteria and fungi of sugarcane stored at different temperatures

2.4 各指标和环境因子之间的相关性分析

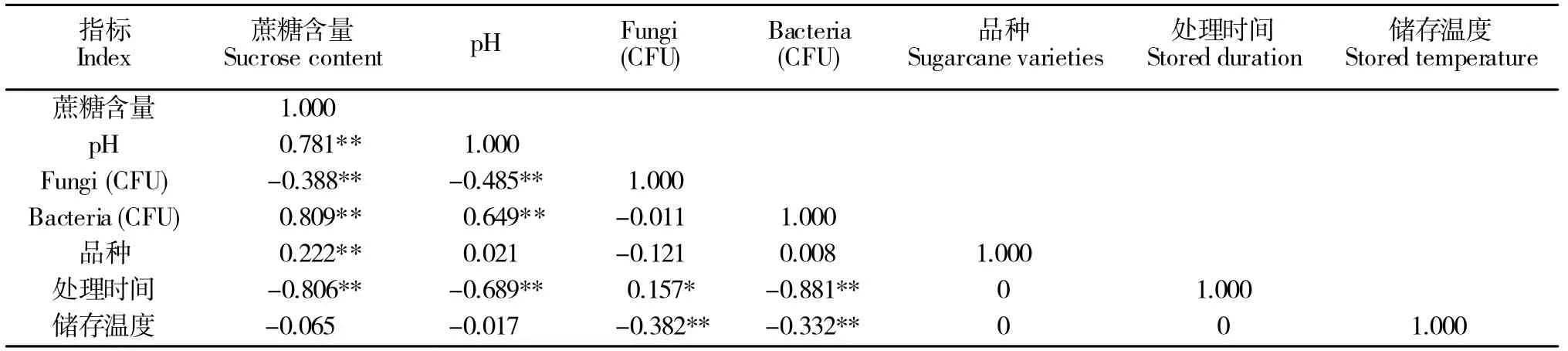

以120 h 内所测得的甘蔗各项指标整体变化进行相关分析(表1),结果表明,蔗糖与pH 呈显著正相关,真菌菌落数量与蔗糖和pH含量呈显著负相关,细菌菌落数量与蔗糖和pH含量呈显著正相关,显著水平均是极显著。研究同时表明,储存时间与蔗糖含量、pH 和菌落数量均显著相关,是劣变过程的核心影响因素。而储存温度仅与微生物菌落总数显著相关,与蔗糖含量和pH 无显著相关性,说明储存温度对微生物数量有一定影响,但影响还不足以使得劣变程度产生显著差异。另外,甘蔗品种只与蔗糖含量呈极显著相关,与pH和微生物数量都无显著相关性,说明不同品种影响茎段中蔗糖的含量,但对劣变程度没有显著影响。

表1 各检测指标的相关系数矩阵Table 1 Correlation coefficient matrix of each index

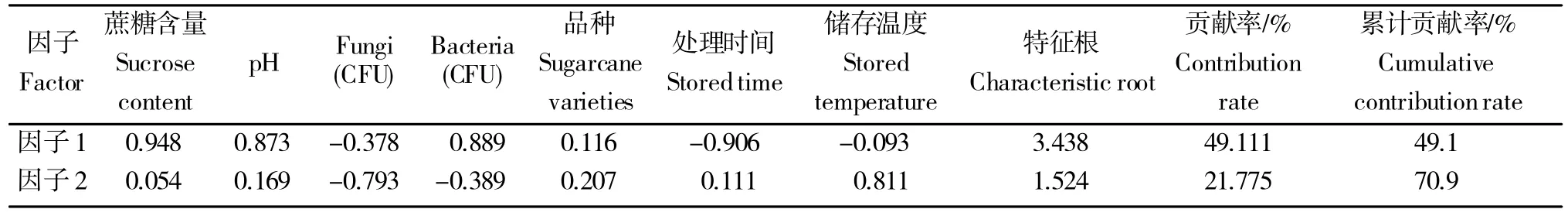

表2 各测试指标的因子分析Table 2 Factor analysis of each index

2.5 因子分析

对蔗糖含量、甘蔗品种、处理时间、储存温度、pH 值、菌落计数6个指标的特征向量和贡献率进行因子分析(表2)。结果表明,3 个因子特征值累积贡献率85.5%(分别为49.1%、21.8%、14.616%),在第一因子中,蔗糖含量、pH 值、细菌菌落总数和处理时间的系数较大,占全部信息量的49.1%,蔗糖含量、pH值和菌落总数是衡量劣变程度的指标,故该因子代表了储存时间和劣变程度的情况,也证明了在3个环境因子中储存时间是与劣变程度关系最密切的环境因子;在第二因子中,储存温度和真菌菌落总数的系数比较大,反映了全部信息量的21.8%;在第三因子中,甘蔗品种的系数比较大,反映了全部信息量的14.6%。

3 讨论与结论

甘蔗机收堆放过程中,随着时间的推移,品质会发生变化,其劣变程度受储存时间、甘蔗品种、环境温度等多因素影响,进而影响产糖率,对蔗农和糖厂造成损失。本研究选用中蔗系列4 个品种,对茎段进行粉碎处理加快劣变发生,探究机收后储存时间、甘蔗品种、环境温度对茎段劣变程度的影响。结果显示,在堆放前12 h 内,蔗糖含量和pH 值显著下降,真菌菌落数量显著上升,检测指标的相关性分析显示蔗糖含量与pH 值和菌落总数显著相关,这与前人的研究结果相同[3-4,16-17],且试验结果也与田间观察到的现象一致。甘蔗品质劣变总是伴随着酸化且在切口处能明显观察到附着白色、青色或红色的真菌菌丝。pH 和真菌菌落总数的变化在前12 h内完成显著变化后趋于稳定,而蔗糖含量的下降是到48 h 后才趋于稳定,说明在前12 h内,真菌大幅增长,消耗蔗糖并产生有机酸降低环境pH 值。在酸性环境下,蔗糖易转化为单糖,并抑制细菌生长,从而使得真菌维持高丰度直至养分耗尽。前人的研究将蔗糖含量的下降归结于3方面原因,茎段呼吸、酸转化和微生物,其中微生物发挥主要作用[20],这与我们的结果一致。

对检测指标和环境因素的相关性分析,结果显示劣变过程的核心影响因素是储存时间,其次是储存温度,与甘蔗品种相关性不高。储存时间与反映劣变程度的指标,蔗糖含量、pH 和菌落数量均极显著相关。总体来看,茎段切碎后12 h内蔗糖损失高达30.87%,48 h后的蔗糖损失率达到74.68%,缩短储存时间才是减少糖分降解的有效途径。另外,储存温度越高,真菌菌落数量上升和蔗糖下降速率越快。储存温度只与微生物数量显著相关,与其他指标无显著相关,即环境温度较高会在一定程度上加快劣变,但影响作用尚不显著。而甘蔗品种与蔗糖含量相关,与其他指标均无相关性,说明不同的甘蔗品种蔗糖含量差异大,但并不影响其劣变发生程度,因此甘蔗品种不是驱动劣变过程的核心影响因素。因子分析是主成分分析的进一步发展,是用较少数的公因子的线性函数与特定因子之和来表达原观察变量的每一个分量,以达到合宜的解释原变量相关性并降低其维数的目的[19-20]。本研究采用因子分析将6 个指标分为3个主因子,在此基础上得到了与相关性分析一致的结果。储存时间和检测指标归属于因子1,解释了总变异的49.1%。综合所有分析显示,建议糖厂在安排甘蔗收运榨工作时,尽量选择环境温度较低的天气进行机械收获,并且在收获后12 h内进场压榨,避免过夜。