高校家庭经济困难学生精准认定研究

王作金

(天津大学理学院,天津 300350)

让家庭经济困难学生公平接受有质量的教育,是扶贫开发的重要任务,也是阻断贫困代际传递、体现共享发展理念的重要途径。为了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”,2007年以来,国家不断完善学生资助体系,持续增加对学生资助的财政投入,为家庭经济困难学生顺利入学、安心求学提供了强有力的保障[1]。现阶段,实现对家庭经济困难学生的精准认定,提高资助资金的使用效率和育人效果是目前高校必须要解决好的问题,也是国家对学生资助工作提出的新要求[2]。

一、家庭经济困难学生认定工作中存在的问题

1.认定方法缺乏科学性

家庭经济困难学生是指学生本人及其家庭所能筹集到的资金,难以支付其在校学习期间的学习和生活基本费用的学生[3]。这种模糊界定致使各高校在实际操作中存在诸多困难。目前,高校家庭经济困难学生的认定方式主要有以下几种:一是依赖于定性条件进行判断,如通过学生是否是孤儿、家庭是否属于低保、父母是否患病、是否具备劳动能力、家庭是否有多个子女受教育等来认定家庭经济困难学生;二是将定性条件进行量化处理,如将学生的困难因素予以适当权重进行量化,学校根据学生的量化得分进行家庭经济困难学生认定;三是利用可量化数据进行认定,如在家庭经济困难学生认定过程中引入了学生的“一卡通”消费数据,通过一定的算法利用“一卡通”消费数据进行认定。

2.采集信息缺乏可靠性

较美国、日本等国家相比,我们国家缺少较为完善的个人收入和税收体系,因此在家庭收入、家庭支出、学生消费等数据采集上存在较大的困难。目前,在家庭经济困难学生的认定过程中的信息采集,主要依托学生的填报与提供,如家庭经济情况调查表、家庭经济困难学生认定申请表、贫困证明及相关佐证材料等。由于国家、学校资助力度越来越大,一部分学生填报的数据、开具的证明未必真实,同时数据核实成本较高。如果完全依托学生提供的数据和材料对学生进行家庭经济困难学生进行认定,认定结果的可信度存在一定问题。

3.认定程序缺乏规范性

家庭经济困难学生认定程序的不规范会导致学生对社会公平正义的曲解,认定程序的不科学也会导致学生在心理上受到伤害。一方面,因为学校审核不严格,导致一些家庭经济不困难的学生认定为“贫困生”,造成了认定的不公平、不公正;另一方面,一些学校打着“公开”的旗号,在认定过程中采用“民主评议”、“结果公示”的形式进行认定,由于学校缺少对基层的工作指导,部分班级、年级采用了“公开展示”、“当众诉苦”的形式进行民主评议,公示环节过多的公示学生的家庭情况、个人隐私。这些粗暴的工作方式给家庭经济困难学生带来的不是资助而是伤害,致使有些学生宁可放弃申请也不愿意“被揭伤疤”。

二、家庭经济困难学生精准认定模型

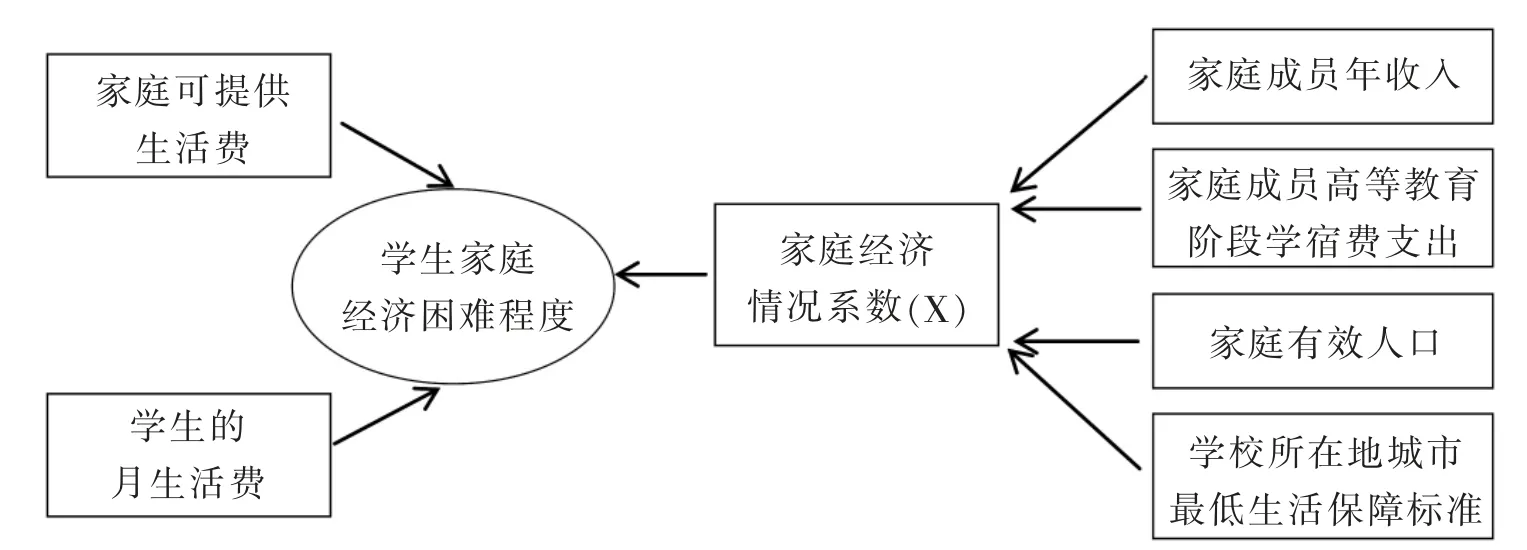

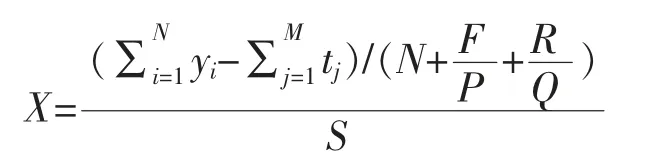

衡量和反映学生家庭经济状况的因素主要有:家庭收入、家庭高等教育支出、家庭人口、法定赡养等;影响学生在学校生活质量的因素有:家庭可提供生活费、学校当地的消费水平;反应学生在学校生活状况的因素主要是:学生日常生活费。综合这些因素和以上假设,选取三个定量参数来确定家庭经济困难学生认定的理论模型和家庭经济情况系数计算公式。

图1 家庭经济困难学生精准认定模型

家庭经济情况系数反映的是学生的家庭经济困难程度,即学生家庭在缴纳家庭成员高等教育阶段学宿费后,家庭法定赡养成员的人均收入所能够达到的学生所在地城市最低生活保障标准的情况。

三、家庭经济困难学生精准认定研究

1.家庭经济困难学生等级划分

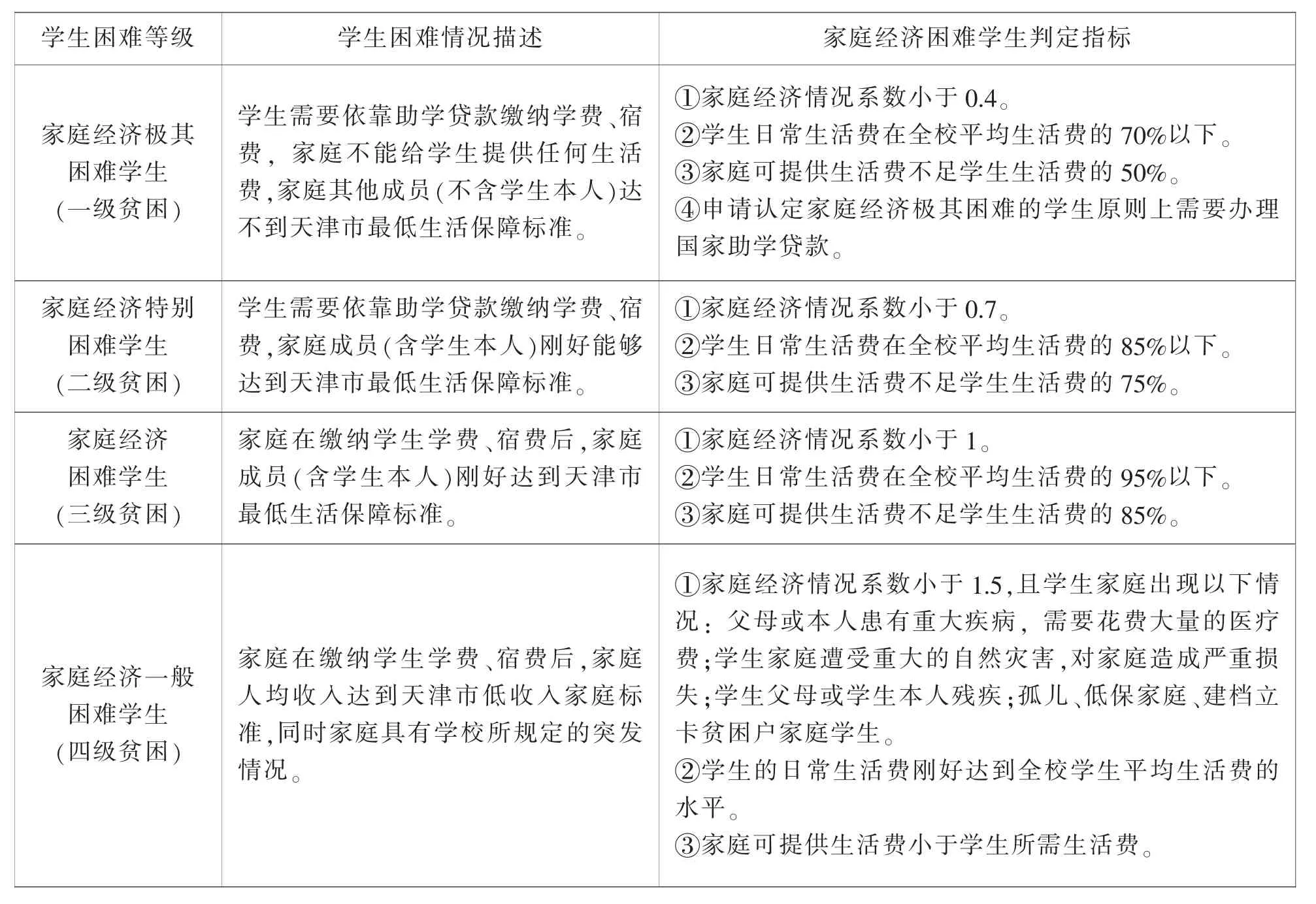

根据学生家庭经济困难程度把家庭经济困难学生划分为不同的等级是为了给学生提供更精准的资助,提高资助资金的使用效益。理论上,认定等级划分越详细,认定和资助工作越精准。但考虑到认定工作和资助工作的可操作性,认定等级越多工作难度越大。从家庭经济困难学生认定工作的可操作性、精准性以及学校的资助规模,天津大学根据学生的家庭经济情况系数、学生的月生活费、家庭可提供月生活费将家庭经济困难学生分为四个等级:家庭经济极其困难学生(一级贫困生)、家庭经济特别困难学生(二级贫困生)、家庭经济困难学生(三级贫困生)、家庭经济一般困难学生(四级贫困生)。

2.家庭经济困难学生认定量化标准

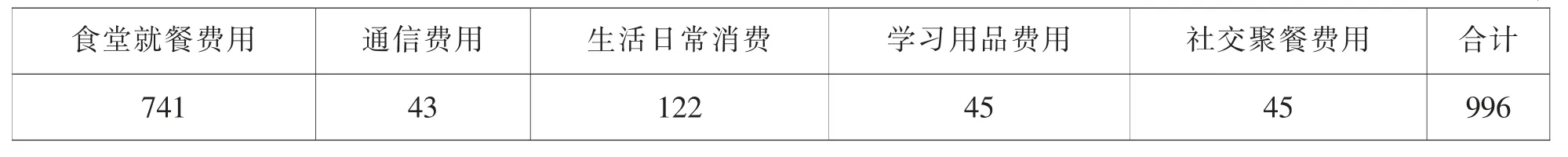

家庭经济困难学生认定工作中定量标准的界定既要考虑学生膳食的营养需求,还要考虑到学生成长的需求,如,社交、发展、精神等更高层次的需求。研究人员以天津大学学生为研究对象,对244名家庭经济困难学生和非家庭经济困难学生进行个体访谈,了解学生在校期间生活费支出情况和大致水平,主要包括:日常就餐费用、通讯费(电话费和网费)、生活日常消费(饮用水、洗澡用水和购买水果零食等)、学习用品消费、社交需要的聚餐费用。

根据个体访谈的情况设计学生日常消费情况调研问卷,对本科生日常消费情况进行调研。调研显示:50%的学生食堂就餐餐费低于800元;73.71%的学生通讯费在50元以下,通讯费与生活费关系不大;64.47%的学生每月有1-2次的同学聚餐,学生的聚餐次数对学生的生活费的影响不大,对生活费低于500元的群体影响最大;学生在校平均每月生活费在1083元;学生日常就餐费用是学生生活支出的主要部分。为准确掌握学生日常就餐费用,研究过程中对全校学生“一卡通”数据进行分析,分析结果显示:学生平均每天在食堂就餐费用为24.7元,其中早餐4.6元,午饭9.9元,晚餐10.2元。

根据个体访谈、问卷调研和“一卡通”数据分析的结果,最终确定列入天津大学学生生活费的统计范畴,并通过计算确定了学生日常生活保障性支出的水平。学生日常保障性支出是保障学生在学校求学期间基本生活、基本社交的费用,包括:日常就餐费用、通讯费、生活日常消费、学习用品消费、社交需要的聚餐费用。学生日常生活保障标准为996元/月。

根据家庭经济情况系数、学生的月生活费、家庭可提供生活费三个定量指标,以及目前国家助学金的资助额度、学校的资助规模等确定家庭经济困难学生四个等级的定量标准。

表1 学生日常生活保障标准 (单位:元)

表2 家庭经济困难学生判定指标

3.家庭经济困难学生认定程序优化

程序公平是结果公平的重要前提和重要保证。家庭经济困难学生的认定程序不仅要保证认定结果的公平、准确,还要从学生成长的角度做好保密工作,科学优化认定程序,避免因为认定对学生造成“伤害”。天津大学将家庭经济困难学生认定程序优化为:本人申请(学生)——辅导员预审(年级)——技术审核(校学生资助管理中心)——辅导员认定(年级)——班级审核(班级)——学院认定与公示(院资助工作小组)——学校审核与公示(校学生资助管理中心)七个环节,从不同角度、不同层面对学生的家庭经济情况进行全方位的判断并进行综合认定,确保认定结果的真实性和准确性。

天津大学通过家庭经济困难学生认定过程中采集数据间的逻辑关系建立了“技术审核模型”,解决学生家庭经济情况数据采集困难、数据真伪难辨的问题。运用“技术审核模型”发现学生填报数据中的可疑数据,并通过辅导员谈心谈话、家访等对填报数据进行核实和修正。强化“辅导员认定”,通过辅导员与学生一对一的谈心谈话、学生家访等形式,重在对学生家庭状况的摸底,避免了用“定量标准”对家庭经济困难学生绝对划分,也避免的“当众比穷”的认定方法,弥补了“定量标准”中的盲区。

四、实施效果

家庭经济困难学生精准认定方法在天津大学2016年和2017年家庭经济困难学生认定工作中全面应用,效果明显。其一,学校通过家访的形式对家庭经济困难学生认定结果进行检验,学生家庭的实际情况和认定结果呈现一致性。其二,在认定过程中,辅导员通过谈心谈话等形式了解学生的家庭情况、开展资助政策宣传,让认定过程变成对学生进行思想教育的过程,提升了资助育人的效果。其三,认定过程中建立的技术审核模型和失信惩戒机制,帮助学生树立了诚信意识,学生填报数据的可信度逐步提高。