鄂尔多斯盆地姬塬地区延长组长6油藏成藏条件和充注模式

刘广林,王亚玲 ,马爽,韩天佑,陈璐 ,楚美娟 ,时志强

1.成都理工大学沉积地质研究院,成都 610059

2.中国石油长庆油田公司勘探开发研究院,西安 710018

3.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安 710018

4.中国石油长庆油田公司第一采油厂地质所,西安 710018

5.中国石油集团测井有限公司测井应用研究院,西安 710018

0 引言

鄂尔多斯盆地位于中国中西部,蕴含丰富的石油资源,集中在盆地的中南部。长6油层作为盆地主力勘探目的层之一,油藏主要分布在东北沉积体系的陕北地区和湖盆中部的华庆地区。近年来随着地质研究的不断深入,发现西北体系的姬塬地区长6油层发育大面积连片的三角洲相砂体[1-3],储集条件有利,勘探潜力大。

前人从烃源岩、生烃强度、成藏动力,成藏期次,运移通道,成藏模式等方面对鄂尔多斯盆地中生界石油成藏做了大量研究工作,取得了一定的认识:长7湖相泥岩为中生界油藏的主要烃源岩[4-5],泥岩在埋藏过程中的欠压实和生烃增压作用产生的异常高压是石油运移的主要动力[6-9],孔隙性砂体、裂缝网络及不整合面是中生界石油运移的主要通道[10-13],大面积发育的三角洲砂体为有利的储集体[14-21],埋藏史、热史及包裹体研究表明长7烃源岩在晚侏罗世进入生烃门限[22-23],石油呈幕式排烃,连续充注,在早白垩世发生大规模充注[24],源储大面积广泛接触奠定了低渗透砂岩储层石油富集的基础,主要成藏模式为“上生下储”、“下生上储”、“侧生旁储”及“自生自储”[5]。

勘探实践表明,姬塬地区长6油藏在平面富集程度差异较大,西部和东部都发现大规模岩性油藏,中部只发现了零星的出油井点,出水井较多。前人研究认为该区长6油藏油水分布复杂[25-27],油藏非均质性强,但对油藏差异性富集成因的研究目前未见报道。本文从烃源岩、运移动力、输导条件、成藏期次,充注程度等多方面,探讨了姬塬西部、中部、东部长6油层成藏条件和成藏机理的差异性,总结了不同地区的石油充注模式,为石油勘探选区提供指导依据。

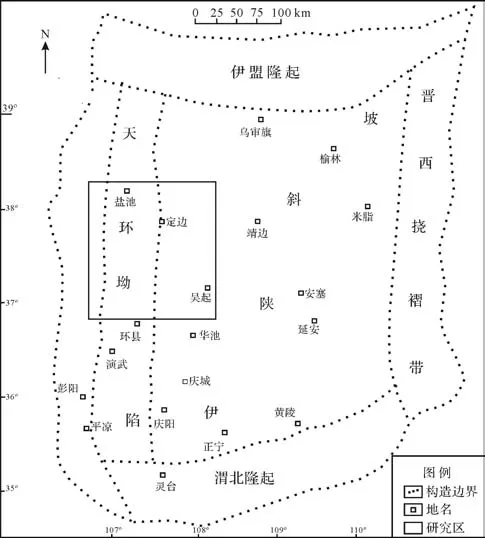

图1 姬塬地区区域构造位置图Fig.1 Tectonic map of the Jiyuan area

1 地质概况

姬塬地区位于鄂尔多斯盆地中西部(图1),行政区划包含陕西省定边县、吴起县、宁夏回族自治区盐池县东部及甘肃省环县北部,面积约12 500 km2,区域构造横跨伊陕斜坡和天环坳陷。姬塬地区位于三叠纪长7期湖盆中心,生烃条件有利,长7烃源岩双向排烃[15],多层系复合成藏,在三叠系延长组长10—长1十个油层组、侏罗系富县组和延安组均发育油藏。通过近几年勘探,发现了多个亿吨级油田,显示出较大的勘探潜力。

长6油层是姬塬地区主力勘探层系,地层厚度为110~130 m,按照沉积旋回,可分为长61、长62、长63三个小层,从长63到长61,砂体规模逐渐变大,油藏规模也逐渐变大,长61油藏规模和储量潜力最大,是本次研究的重点层位。

2 成藏条件

2.1 烃源岩条件

鄂尔多斯盆地在晚三叠世中期,由于区域构造活动及气候变化,长7早期发生大规模湖泛,湖盆进入内陆湖盆的鼎盛发育期,范围最大,水体深度大,深湖亚相、半深湖亚相发育。由于气候暖热湿润,同时伴有火山喷发,促进了富营养湖盆的形成,繁殖了大量的水生生物和浮游生物,因此长7发育了巨厚的湖相富有机质暗色泥质沉积。黑色页岩、暗色泥岩是主力烃源岩,发育层理或纹层结构,有机质丰度高,分布面积广。

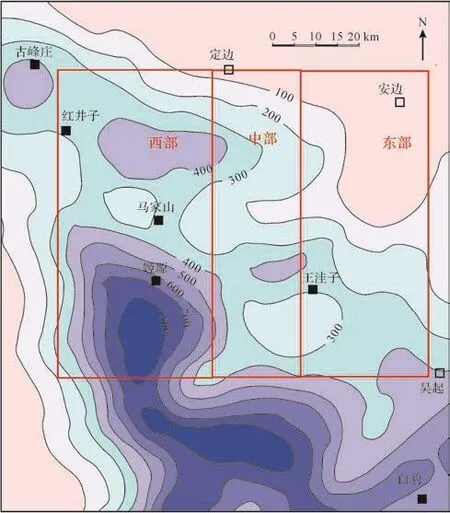

姬塬地区不同区块,烃源岩发育程度不同。西部红井子—姬塬一带为长7段生烃中心区,烃源岩厚度一般大于40 m,最厚处超过100 m,岩性主要为黑色页岩,干酪根主要为Ⅱ和Ⅰ型,有机质类型比较好,有机碳含量平均为10.8%,生烃强度为(200~400)×104t/km2;东部安边—吴起一带,烃源岩厚度小于20 m,TOC平均为2.8%,生烃强度为(100~400)×104t/km2(图2)。

2.2 储层特征

鄂尔多斯盆地延长组长6沉积期,由于盆地下沉作用渐趋减缓,从长63期到长61期,湖盆逐渐收缩。姬塬地区物源来自西北阿拉善古陆和东北部阴山古陆,发育三角洲沉积体系,水下分流河道及河口坝砂体发育。

图2 姬塬地区延长组长7生烃强度等值线图Fig.2 Contour map of hydrocarbon generation intensity for Chang 7 in the Jiyuan area

图3 碳酸盐充填裂缝及其中的烃类包裹体(a)方解石充填裂缝,H241井,2 440.62 m,长6;(b)方解石充填物中烃类荧光包裹体Fig.3 Carbonate filled cracks and hydrocarbon inclusions

姬塬西北部受西北沉积体系影响,砂体厚度为5~15 m,呈透镜状分布。粒度以细砂和极细砂为主,二者占比大于80%。孔隙以粒间孔和长石溶孔为主,面孔率3.43%,平均孔隙度10.9%,平均渗透率0.52×10-3µm2;东部受东北沉积体系影响,多套砂体叠加发育,砂体厚度10~25 m。粒度以细砂为主,占比大于70%,细粒成分较少。孔隙以粒间孔为主,面孔率4.13%,平均孔隙度11.4%,平均渗透率0.78×10-3µm2,多套砂体间非均质性较强;中部受东北沉积体系影响,砂体厚度10~30 m,粒度以细砂为主,占比67.7%,细粒成分较少。孔隙以粒间孔为主,面孔率3.86%,平均孔隙度11.4%,平均渗透率0.92×10-3µm2。中部地区砂体规模大,物性最好,东部和西部地区储层物性依次变差。

2.3 输导条件

石油从烃源岩到储层所通过的路径被认为是输导体系,研究认为输导体系包括孔隙性砂体、不整合、裂缝或断裂。鄂尔多斯盆地三叠系延长组油藏的主要运移通道为孔隙型砂体及裂缝[10]。裂缝是石油运移的高速通道,使姬塬地区具有独特的裂缝型垂向多点式充注运聚模式,垂向多油层叠合、平而上发育多个油藏[11]。

姬源地区延长组主要发育近东西向和北西—南东向、南北向和北东—南西向两组共扼张性裂缝。通过镜下透射光、荧光薄片观察(图3),发现裂缝碳酸盐充填物中发育大量黄白色荧光的烃类包裹体,说明裂缝在被胶结充填过程中伴有油气充注,印证了裂缝是石油运移的通道。

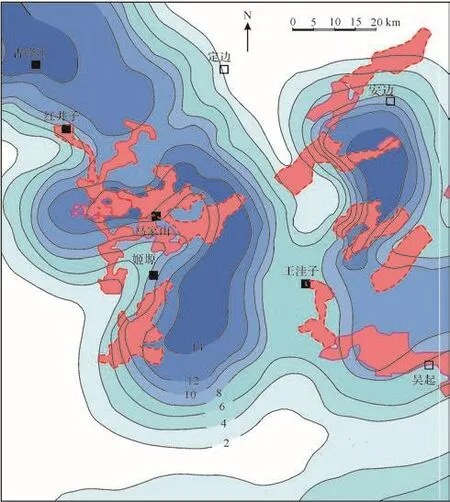

根据岩芯观察,结合成像测井等资料分析,查明姬塬地区长6裂缝在平面上的分布规律(图4):研究区西部和东部多发育高角度裂缝,主方位为60°~75°,中部裂缝发育频率低,偶尔局部发育,表明中部裂缝输导条件较差。

2.4 遮挡条件

岩性圈闭是指由储集体岩性、岩相、物性的纵横向变化或纵向沉积连续性中断而形成的圈闭,油气聚集其中形成岩性油气藏。除了具备良好的顶板条件和底板条件,还必须具备良好侧向封堵性,以确保没有闭合度要素的储集体圈闭油气[28]。

图4 姬塬地区长6油层裂缝分布图Fig.4 Fracture distribution map of the Chang 6 oil layer,Jiyuan

鄂尔多斯盆地长7期发育大套厚层烃源岩,长4+5期湖盆发生短暂的湖侵,沉积了一套大范围的泥岩,厚度10~15 m,长6油层位于长7和长4+5油层之间,圈闭顶板和底板条件好,能够较好地封挡石油,因此侧向封挡条件成为长6油藏成藏的关键因素。

姬塬地区主体位于陕北斜坡,构造为西低东高的单斜,上倾方向岩性或物性变化封堵形成岩性圈闭。西部地区长6期物源供屑能力较弱,多发育透镜状砂体,上倾方向泥岩相变遮挡形成油藏;东部多套单砂体垂向叠加,厚度大,砂体间物性差异大,平面上非均质性强,容易形成物性变化遮挡;中部地区砂体厚度大,在10~30 m之间,孔隙以粒间孔为主,平均孔隙度11.4%,平均渗透率0.92×10-3µm2,是姬塬物性最好的地区,砂体规模大,连通性好,造成该区遮挡条件差(图5),只有在局部上倾方向泥岩相变或致密层遮挡的部位发育油藏。

3 成藏机理

3.1 成藏动力

异常高压是驱动石油从烃源岩进入储层的动力,流体在生油层和储集层中总是遵循从高压力区向低压力区流动的规律。通常条件下泥岩欠压实和生烃增压可形成异常高压[10]。长6油层位于长7烃源岩上部,符合源上成藏势差驱动的成藏动力机制。

利用声波时差数据,通过平衡深度法,可以计算过剩压力,研究其平面分布特征。该方法原始数据容易获取,计算方法成熟,可操作性强,已经得到了广大学者的普遍认可和应用[7]。本次研究将长7与长6油层的过剩压力差等值线图与长6油藏相叠合(图6),可见长6油藏主要分布在过剩压力差大的区域,并得出以下认识:姬塬地区长7与长6过剩压力差主要在4~18 MPa,平面上具有隆凹相间的分布格局,与长7段烃源岩厚度分布具有较好的一致性。成藏模拟实验表明,油气排烃充注压力大于7 MPa时,更利于上生下储式成藏,充注压力为5~7 MPa时,下生上储式成藏与上生下储式成藏效率相当,成藏过程差别小;充注压力小于5 MPa时,更利于下生上储式成藏[29]。姬塬地区长7与长6段过剩压力差一般大于6 MPa,原油可以突破阻力向上运移进入长6油层。

图5 姬塬地区长6油藏成藏模式图(剖面图位置见图9)Fig.5 A diagram of the formation pattern from the Chang 6 oil reservoir in the Jiyuan area

早白垩世末长7与长6过剩压力差在姬塬西部最高,普遍在8~18 MPa,古压力系数一般为1.1~1.3,属于超压。强的压力系统有利于产生大量的生烃增压缝,石油沿缝网系统,突破毛管压力,进入储层。东部安边—吴起一带过剩压力差较大,在4~12 MPa之间,高值区分布范围较西部小,压力系数大于1.1,属于超压。中部定边—王洼子一带,过剩压力差较低,在2~6 MPa之间,成藏动力弱。

3.2 成藏期次

选取姬塬地区长6油层26口井33块砂岩样品进行流体包裹体研究。根据流体包裹体类型和产状,可进一步分为2类。一类产出于石英次生加大边内,以盐水包裹体为主,液态烃包裹体相对较少,反映该时期储层内水—岩作用活跃,油气充注强度较弱。

另一类产出于石英愈合微裂隙内,代表后期构造作用过程中产生的微裂隙捕获的包裹体,以数量较多的盐水和液态烃包裹体为特征。

对产出于石英愈合微裂隙内的盐水包裹体进行均一温度测试,结果表明(图7),姬塬地区西部、中部、东部包裹体均一温度分布差异性较小,分布范围在95℃~130℃,分布较连续,存在一个峰值,在105℃~115℃之间。与前人对姬塬地区延长组埋藏史研究结果[29]对比表明,姬塬地区长6油藏成藏期为早白垩世,为一期连续成藏。分区来看,东部地区峰值在100℃~115℃之间,较其他地区偏左,均一温度在100℃~105℃之间包裹体的所占比例较高,表明早期石油充注强度较大。西部和中部地区的峰值在105℃~115℃之间,表明中后期石油充注强度大。

图6 姬塬地区早白垩世末长7与长6过剩压力差等值线图Fig.6 Contour map of excess pressure difference between Chang 7 and Chang 6 at the end of Early Cretaceous in Jiyuan

图7 姬塬地区长6盐水包裹体均一温度直方图Fig.7 Histogram of uniform temperature from saline inclusions in Chang 6

3.3 石油充注

3.3.1 烃类包裹体拉曼特征

采用“拉曼定量因子测定法”确定气液包裹体中各类组分的相对摩尔浓度(mol/mol),可以定量—半定量分析单个流体包裹体主要化学组分[30]。

本次研究重点选取产出于石英颗粒愈合微裂隙内的流体包裹体,采用ZEISSAxio Scope.A1显微镜,开展镜下观察(透射光和荧光)。单个包裹体激光拉曼光谱分析在北京核工业地质研究所实验室完成,采用研究级显微激光拉曼光谱仪,检测仪器型号为LABHR-VIS。实验条件:Ar+激光器波长为532 nm,实验室温度25℃,湿度20%。

测试结果(图8)表明,拉曼光谱多在2 700~2 970 cm-1显示拉曼隆起,个别包裹体在914 cm-1显示甲烷特征峰,同时在1 360 cm-1和±1 620 cm-1处显示成对的沥青拉曼特征峰。研究区中部单个包裹体激光拉曼在±1 620 cm-1及2 700~2 970 cm-1检测到特征峰,表明包裹体组分为饱和烃及沥青质物质,反映了包裹体烃类成熟度较高。

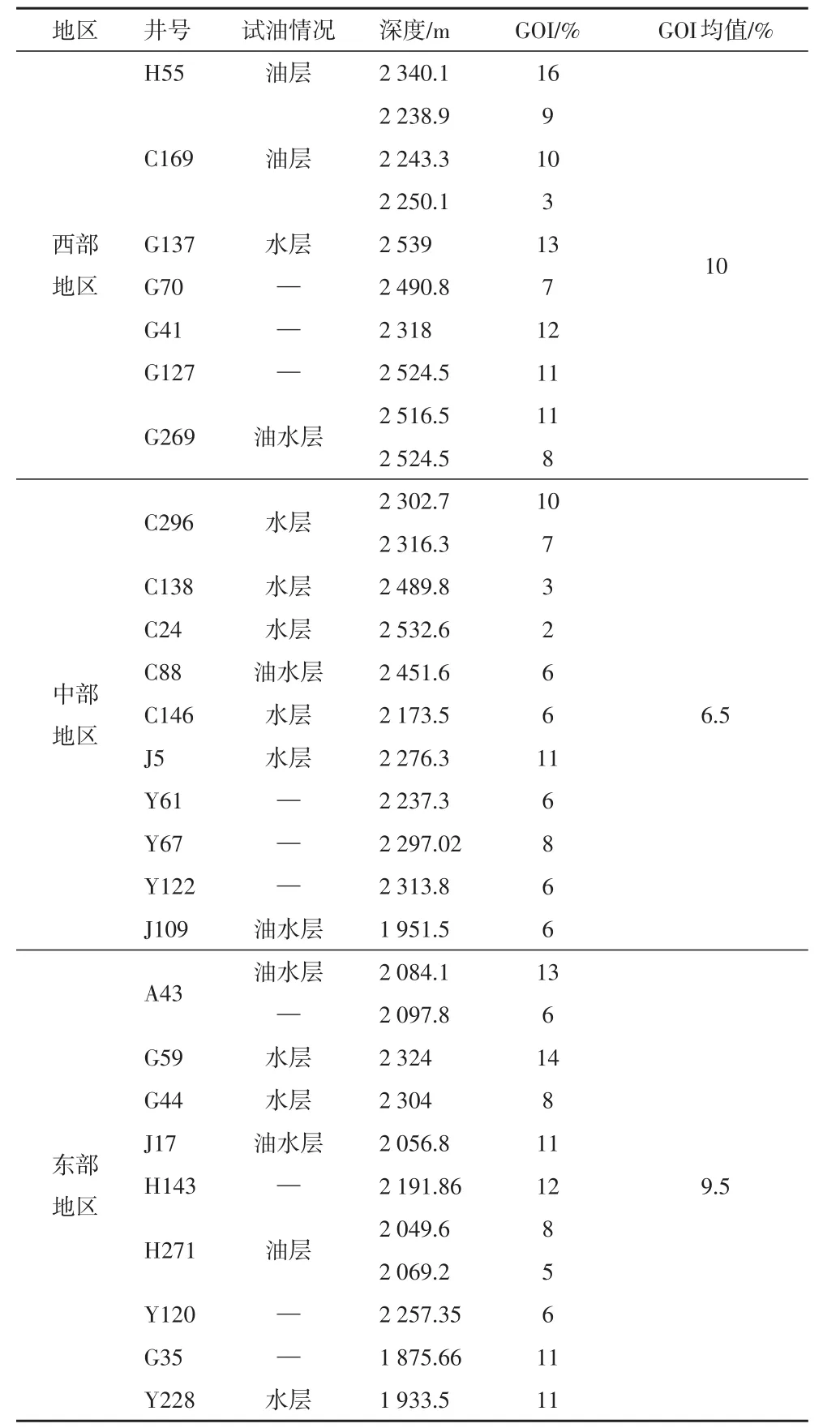

3.3.2 含油包裹体丰度指数

含油包裹体丰度指数(GOI)是指岩石样品中,含油包裹体的格架矿物颗粒占总矿物颗粒的百分比。GOI可用来判断古油层、油水界面、气层及干层,推测古油柱高度与油水界面变化,从侧面反映石油在成藏期充注的程度。其基本原理是,当大量油气沿运移通道持续运移并在圈闭中聚集成藏时,在运移路径上和圈闭内的矿物和石油大量接触,就可以捕获大量的含油包裹体,其GOI指标值较大,反之则小。所以在有油气运聚的层位与非油气运聚的层位,GOI数值存在明显数量级差别。

图8 姬塬地区长6烃类包裹体拉曼光谱图Fig.8 Raman spectra of hydrocarbon inclusions for Chang 6 reservoirs in Jiyuan

O′Brienet al.[31]通过统计方法,得出目前判别油气运聚的GOI指标值,认为GOI大于5%为油藏,大于1%小于5%代表油气运移通道,而小于1就没有任何代表意义。

测试结果(表1)表明:姬塬地区长6油层含油包裹体颗粒指数GOI主要分布在3%~16%范围内,平均8.6%,其中油层、油水层、水层平均值分别为11%、9.4%、8.7%,可见现今油藏的含油饱和度与GOI值具有正相关性。平面上各区块GOI值差异性较大,西部最大值16%,最小值3%,主要分布在8%~13%范围内,平均值为10%;东部最大值14%,最小值5%,主要分布在8%~12%范围内,平均值为9.5%;中部最大值11%,最小值2%,主要分布在6%~8%范围内,平均值为6.5%。由此反映西部和东部成藏期石油发生大规模充注,充注程度高,中部也发生石油充注,但充注规模较小,充注程度较弱。

表1 姬塬地区长6油层含油包裹体丰度指数(GOI)统计表Table 1 Grains with oil inclusions(GOI)statistics of oil-bearing inclusions in the Chang 6 oil reservoir in Jiyuan

4 充注模式

石油成藏受控于多种因素,主要包含烃源岩,运移动力,输导体系,储层物性,源储组合,圈闭条件,构造运动及保存条件等,现今油藏是这些因素共同作用的综合结果。姬塬地区长6不同区块含油差异性较大,导致这种差异性的原因就是成藏条件不同。综合上述研究,将姬塬地区西部、中部、东部长6油藏总结为三种充注模式(图9、表2):西部饱和充注型、东部欠饱和充注型、中部欠充注型。

西部饱和充注型:位于长7湖盆中心,烃源岩厚度大,生烃强度高,早白垩世,长7烃源岩生成的石油在较高的过剩压力驱动下,沿构造裂缝和生烃增压缝,向上运移至长6油层,由于油源充足、运移动力强、输导条件好,石油充注程度高,平均残余含油饱和度大于30%,试油多出纯油。

图9 姬塬地区长6油层残余含油饱和度等值线图Fig.9 Contour map of residual oil saturation for the Chang 6 oil layer in Jiyuan

东部欠饱和充注型:烃源岩厚度较薄,生烃强度低,石油在较高的过剩压力下,沿砂体和构造裂缝侧向运移,在储层物性好、上倾方向致密层遮挡处成藏,平均残余含油饱和度20%~30%,试油多油水同出。

中部欠充注型:烃源岩厚度较薄,生烃强度低,运移动力小,输导条件差,上倾方向遮挡条件差,成藏条件不利,石油充注规模小,充注程度较低,平均残余含油饱和度小于20%,多为出水井。只有在上倾方向遮挡条件好处局部富集,油藏规模较小。

5 结论

(1)姬塬地区西部成藏条件优越,烃源岩厚大,生烃强度大,裂缝发育,遮挡条件好,东部次之,中部较差。

(2)西部地区长7与长6的过剩压差普遍在8~18 MPa,强的压力系统有利于产生大量的生烃增压缝,石油沿缝网系统,突破毛管压力,进入储层。东部安边—吴起一带过剩压力差较大,在4~12 MPa之间,高值区分布范围较西部小,中部过剩压力差较低,在2~6 MPa之间,成藏动力弱。

(3)姬塬地区长6油藏成藏期为早白垩世,为一期连续成藏。西部和东部成藏期石油发生大规模充注,充注程度高,中部也发生石油充注,但充注规模较小,充注程度较弱。

(4)姬塬地区长6油层各地区成藏条件和成藏机理不同,导致含油性差异大。可分为三种充注模式:西部为饱和充注型,东部为欠饱和充注型,中部为欠充注型。

表2 姬塬地区长6油藏成藏条件和成藏机理一栏表Table 2 Summary of reservoir forming conditions and accumulation mechanisms for the Chang 6 oil reservoir in Jiyuan