白云乡谈画

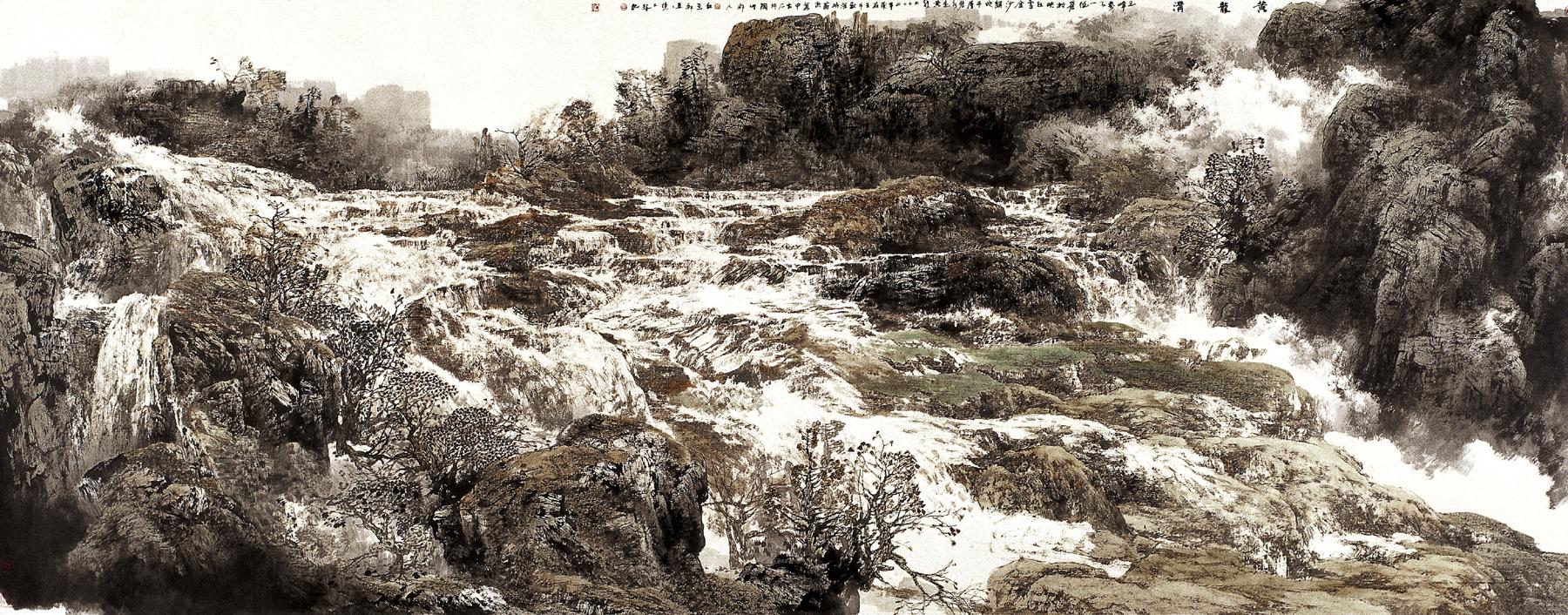

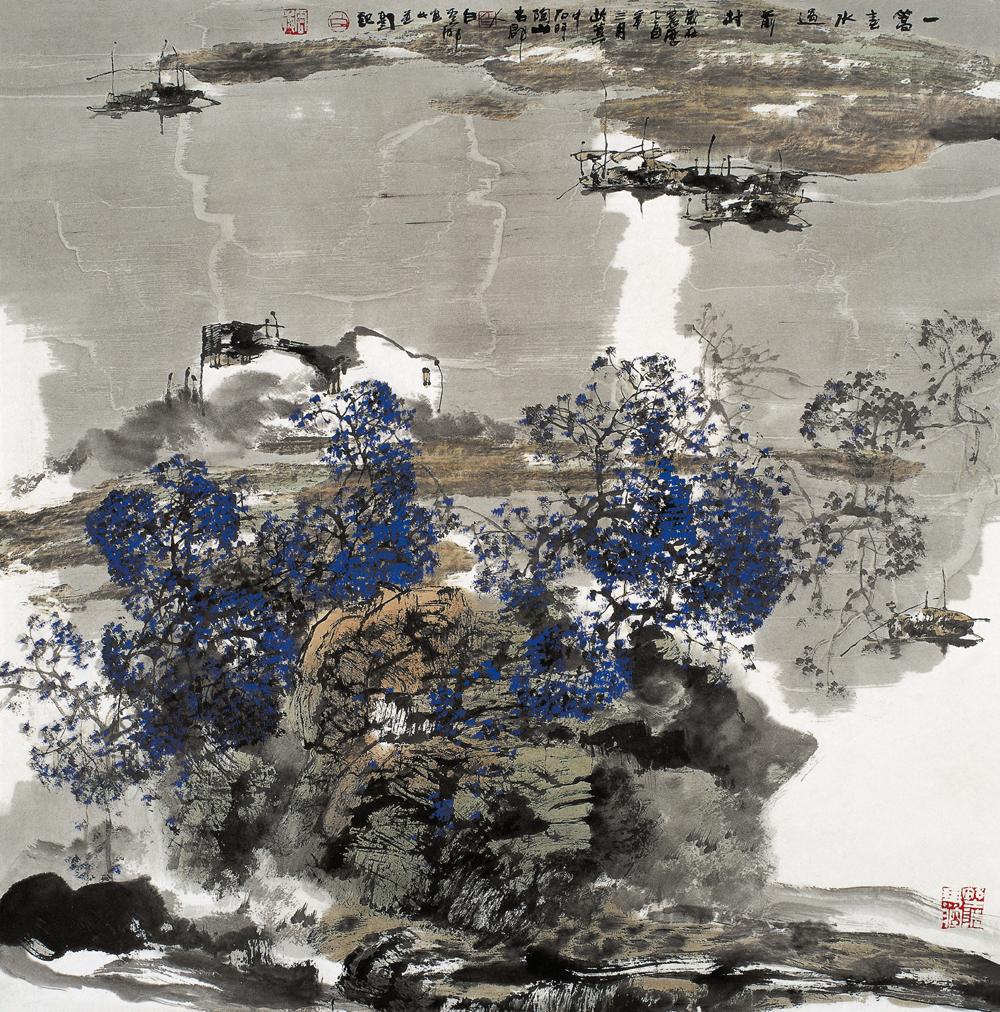

白云乡 1956年生,河北馆陶人。教授,硕士研究生导师,享受国务院政府特殊津贴,中国美术家协会第七、八届理事,中国画学会创会理事,第九、十届河北省文联副主席,河北省美术家协会副主席,河北省省管优秀专家,河北省文史研究馆馆员,中央文史馆书画研究院院部委员。作品《铜墙铁壁》入选第六届全国美展,被评为优秀作品并被选为中国美术馆优秀藏品赴日本展出。获河北省首届文艺振兴奖、荣立三等功。作品《高山仰止》入选第七届全国美展。作品《野调无腔》入选由中国文化部主办的98国际美术年·当代中国山水画·油画风景展,获河北省第八届文艺振兴奖。作品《风雨千年》入选由美国培地斯特瑞安艺术基金会、加拿大东方艺术协助与发展中心、日本神川株式会社联合举办的华夏之魂—— 长城颂国际美术大展,获唯一金牌奖。作品《朔野长风》入选由中国美协主办的中国画三百家展,获银牌奖。作品《岁月无声》入选第九届全国美展,获铜奖。作品《静山如太古》入选第十届全国美展,获铜奖。作品《故园热土》入选第十一届全国美展,获提名奖。2004年8月被文化部中国艺术研究院、黄宾虹国际学术研讨会授予黄宾虹奖。作品《乡关何处》入选2005第二届中国北京国际美术双年展。《千层碧水走黄龙》《铜墙铁壁》等作品由中国国家博物馆、中国美术馆、中南海紫光阁等机构收藏。出版《当代中国画家—— 白云乡》《太行真境—— 白云乡山水画》《从传统走来—— 白云乡解析荆浩》《白云乡艺术与生活》《当代中国画家研究丛书—— 白云乡》等专著。

一

畫画这事儿,只是下功夫能吃苦还不够,最终还是要用好的作品来说话。那么绘画作品的“好”到底是什么?只是画得熟练还不行,还要高,这种“高”就不单单限于手头功夫,笔墨画得多么熟练,造型多么准确,这还不够。真正好的作品,是建立在作者对事物的深刻理解和认识上。认识高了,再加上手头功夫过硬,能把自己的想法和认识表现出来,能达到这两点,就能出好的作品。如果说自己有好的想法表现不出来,那就属于眼高手低了;手上的功夫也不差,画一根线有变化,墨色也很生动,但认识不高,这就属于手高眼低了,这两种情况都会影响到画家的发展。我觉得更主要的是认识,认识上去了,再具备一定的手头功夫,我相信只要不憨不傻不属于有智力障碍的人,下功夫都能做到。在认识上有一个先天与后天的问题,先天聪慧就不说了,后天的问题你可以通过多读书、多观察、多体验来提高自己的认识能力。要善于动脑筋,善于发现一些美的事物。生活之中的闪光点我们能及时地把它捕捉到,不要视而不见,不要光低着头画画儿,要多去体味一下山水景物,体味一下人和事。发现了生活中的闪光点,就能辨别出哪些东西是崇高的、美好的?哪些东西是低俗的?

我16岁高中毕业回农村务农,在农村干农活是主业,没有一点点三心二意,干得踏实干得卖力,为人处世诚诚实实稳稳当当,由此得到了村民的好评。他们戏称我为“地委”,在他们的认识里,“地委”是大官儿,言行稳重。不瞒同学们说,我那个时候的业余爱好并不是画画儿,而是摆弄无线电半导体,自己组装收音机,非常投入。农村没有电,晚上在煤油灯上烧一个烙铁,烧热了去焊接二极管、三极管、电阻、电容、小喇叭,大概到夜里12点的时候,就焊接好了。接上电池,喇叭里有了吱吱哇哇的声音,全家老小不睡觉,趴在被窝里听现代京剧《红灯记》,听相声,听中央人民广播电台的广播,当时的那种成就感难于言表。现在回忆起来,自己从小就是爱动脑善思考的。

现在反省我自己,限于当时农村的条件,一个很大的遗憾就是从小没有书看,家里拿钱给我买的唯一的一本书就是《毛主席语录》,其他的课外读物很难摸得着。我喜欢书,在幼年时曾经拿一些旧报纸做过一本本“厚书”,把报纸裁好,用针和棉线装订成册,虽然文字内容被裁割得支离破碎,但是很像一本书的样子,板板正正的,看着感觉好,现在回头想想有多么好笑。特殊时期读书少造成了后天“营养”不足,现在看来想补上这一课是很费时间和精力的事。我讲的这些事情是想说明你们的后天条件比我好得多,一定要珍惜好时光,不断地充实自己,开拓视野,勤动脑善思考。画画作为艺术术科,像其它术科一样,需要练功,需要刻苦,认真琢磨思考艺术表现的基本规律。你的画面里的一笔一画、一招一式实际上就是造型艺术表现的基本规律,它体现在经营画面所涉及到的造型、笔墨、构图,对比关系、虚实处理等方方面面。这是一种感觉,不仅是对事物的敏锐观察和发现,更是对要所要表现的物象精神内涵的体悟和认识,是起码具备的画里画外基本功。总结起来这就是学问,就是修养。这些问题是作为从事“术科”研修的你我都应该想到的。

二

多年前,我就在课堂上提出过,不要太在意每一张画面的完整性,不要满足于你今天画成了一张画,明天又画成了一张画,即使画得很完整,无可挑剔。不要以这个作为标准。如果太在意每一张画面的完整性,你只能是一个画画儿的,而成不了艺术家。真正的艺术家不会局限于画的是什么,我们所认知的山水画涉及到很多的物象,山石树木,流云飞瀑,桥梁建筑,人物动物……这些内容都属于山水画经常涉及到的内容。真正把这些东西都画好了,能拼凑到一起了,才有了创作的基础。如果只是画得很完整,有山有水有太阳,有桥有亭有瀑布,自己认为很好看,大家看了没感觉,在观者的脑子里就像水过鸭背,不留一点痕迹,那么这个只是感觉好看的作品,并不是真正的艺术品,那你也就不是艺术家了。艺术家是依托物象,来表达自己对美好事物的看法和认识。在作品中说透了,说明白了,说得感人肺腑,说得动人心弦,使观看者从感情上产生了共鸣,心灵和你沟通了,我认为那才是艺术品,那才是一个艺术家应该做的事,是一个艺术家应该达到的层次。艺术家对事物应该有自己的独立思考和不同于常人的认识层次。

社会上还有一些画家倒是满脑子想法,满腔的激情,画了许多似是而非的东西,自己觉得把心都掏出来了,可观众看了莫名其妙,丈二和尚摸不着头脑。画的东西别人都没看懂,你说这能算好作品吗?艺术是提倡表现自我、张扬自我的,并且用獨特的艺术语言去表现个性,这没有错。但有一点就是你的认识是不是“很另类”的一种认识,你有没有把心里的认识用合适的表达方式说清楚、说彻底,或者别人都感觉非常丑陋的事情,你却觉得很美,这个时候你还说你是艺术家,你的作品是真正的艺术品,是如何如何有学术性,如何如何有品位,这就不对了。我总是说,好与劣让观众去品评,一幅作品的高度指的是你的努力,你的作为有没有对中国绘画的进步和发展做出了贡献,哪怕是一点点。

艺术从生活中来,生活是艺术创作的唯一源泉。既然从生活中来,由于观察角度、认识层面的不同,这种认识张三、李四、王五应该是有区别的,但总有一个大的方向认同,总会使得相当一部分人都能够认识得到,那么就会与要表现的审美对象产生共鸣。我们从事山水画创作的人常到山里去采风写生,对山水景物不仅需要认真的观察,更要用心去体味,与大山“对话”,去触摸大山的脉搏,去倾听一坡衰草的微声低吟,这些都是要靠心灵去沟通的。这些方面你做得好、悟得透,作品才有生命力,才能感动人。如还存在这方面或那方面的欠缺,比如画树还组织不好,树的自然生长规律和表现规律还没有结合好,山石的大兼小、小兼大等对比关系还一时理解不透,这都是以后的问题,是小问题,是相对容易解决的问题,通过刻苦努力都能够解决得很好,关键的问题是在认识层面上。好的作品不在于他选择了哪种表现形式和表现方法,表现形式也不能讲具象的好或抽象的好,这些形式都能出好的作品,所谓玫瑰好丁香也好。问题在于你所选择的这种表现形式和你要表达的这个事物是否贴切,是否恰如其分。如果形式内容不统一了,比如表现江南杏花春雨的意境,你用北方山水干裂秋风的笔触线条,或用苍茫而厚重的积墨办法显然不搭调,你就是画上几天几夜,想画出江南明快、清新、烟雨迷蒙的感觉也是画不出来的。表现的内容和选择的表现形式要高度统一,这个统一首先自己要认识到,写实或写意表现的基本能力要具备。经过长期不断的实践,毛笔墨汁、加水加色在纸上出什么效果做到心中有数,想恰如其分地表述你心里要说的话,要达到你所要表现的那个精神境界也就会觉得很容易。

三

绘画风格是根据每一个人的生活阅历、性格爱好、学识修养,以及对审美事物的认识高度等方方面面综合的因素来形成的。画风是什么?画风就是你本人的一种处事态度,一种学识修养的表现形式,画就是你,你就是画,看画如见人。就像是你在人堆儿里,让人一眼就能认出来,从一个背影就能看出来是你,这取决于你的语言形式不同于他人,更取决于你的精神境界不同于他人。

对于中国画的学习与创作,我们都知道学习的方法与途径就是一手伸向传统,一手伸向生活。说明白点儿,就是临摹和写生,通过临摹传统经典作品,更好地理解和掌握经典作品中的表现技法,笔法墨法的具体运用。临摹一幅画,就要去体会这一幅画里的优点、魅力到底在哪儿?哪些地方是我要学习的?经典作品看起来这么舒服,它的合理处到底是哪?分出一、二、三点,认真地去研读,一招一式地去分析。好,我看明白了,画面中这一块的虚实是这么处理的,所以这一块结构合理。但是,他是用了什么具体手段处理虚实的?是结构虚实对比还是笔触线条的虚实对比?还是墨色的虚实对比?这虚,虚到了什么程度?实,又实到了什么程度?再看画面的气势很好,非常吸引我,气势是怎么来的?是用笔的原因还是造型的问题?还是构图结构上的问题?是通过几块山石的大小对比来的?还是用笔墨的原因?你分析了没有?把这些问题一点一点分析透了,那么你得到的经验就是你的,你掌握了这个法宝,怎么变都可以,怎么变怎么合理,你就渐渐有了自己的风格了。不要傻乎乎地去临摹,临了一大堆也没弄明白。如果压根没有意识到这幅画的魅力所在,干脆放弃,再找一张自己喜欢的去临摹。尤其是临摹过程中认真体味作者所处的特定历史时期的社会与文化背景,以及他们的创作心境。另外,横向学习也很必要,当代好的作品也要用心观摩。孔子说“三人行,则必有我师”,各有长处,不妨借用一试,待理解了其中的道理则可举一反三,变为我用,岂不长了学问?这是一个学习过程,也应该有这个过程。我也多次说,如果把创作比作吃饭,你先窝头、咸菜吃饱肚子,然后再讲营养的合理搭配,肚子不饿了再解决身体缺锌、缺铁、缺钙的问题,希望能明白我的意思。院校的写生教学课我们安排了多次,写生的目的是亲临山川自然,是走近也更是走进,近距离地观察了解山石、树木、云水、桥梁建筑等山水景物的自然形态,结构特点,从而学习掌握表现它们的基本方法,更为重要的是体味山川自然在四季交替、风云变幻过程中所呈现的精神内蕴。

我虽从事山水画教学多年,创作题材多以太行山为主,作为老师,不满足习惯了的表现方法,我也希望我自己走出的这条小路越走越宽。同时希望你们也能尽快提高认识,拓宽视野,丰富自己的表现语言,那你们就进步了,发展了。根据我多年的教学与创作实践,把我对艺术造型的基本规律的理解尽可能多的讲给你们。我们的教与学好比带着学步,开始时可能你们拉着我的衣襟走,走着走着能走稳了,试着松松手,自己走。走过去这一个阶段,你们面前会有很多路,虽然山重水复,但总会有柳暗花明。走着走着,你们会突然感觉,原来是这样的美好!这样的风光旖旎!

在学习的过程中,也不要把山水画创作看得那么玄那么神秘。选择绘画这条路既是对艺术的追求,同样也是一种职业。不要被有些人的思想行为表现所蒙蔽,如很简单的事儿故弄玄虚,把“杯子”不叫“杯子”,而叫H2O载体,把“吃饭”不叫“吃饭”,而叫“满足于嗅觉、味觉的一种口腔咀嚼运动”。先把人唬一番,让人觉得他很高深,很有学问。类似画家多有之,每当出手一畫,又光打擦边球,不敢画山石,只画些树木、小桥、房子或一抹远山,即使画点儿山石,也是遮遮掩掩,在树后水旁漏点边角,真是“千呼万唤始出来,犹抱琵芭半遮面”。作为一个山水画家不会画大山石、大山脉,你怎么长树,怎么行云,怎么抒发胸臆?树木、建筑都好画,不好画的是山石。山石的质感,山石的嶙峋之势,需要下大功夫去揣摩去练习,山石是山水画构成的主要内容,山水画家不会画山是一大缺陷。要扎扎实实地去学,了解山石的结构、结构与结构之间的关系、山石的体量感、山势的走向、山脉的起承转合,一步一个脚印地去学。做人要朴实,做学问的态度也要朴实。

五

我的作画状态总是充满着激情,常常感叹于笔墨在宣纸上交融的氤氲气象。哪怕是未完成的作品,面对半截或大半截的画面,我自己能看到一定效果的时候,水与墨在笔的作用下变幻出的那种山石肌理,画面上山势涌动,云水激荡,那种对视觉与心灵的冲击力常使我激动不已,心怦怦跳。

艺术语言是作者对一个事物的一种态度,你能不能从一个独特的角度走进去看它,从新的认识层面和新的认识角度找一种比较恰当的方式把它说清楚。比如在山里写生时,能感受到眼前景物的某一点对你很有吸引力,那么你的感觉和别人不一样,是一种全新的感觉。这种观察角度和认识层面上的区别用现在所掌握的某些方法已不足以很好的表现,这就迫使你寻找探索新的笔墨语言、新的表现形式。哪怕是与以往习惯了的表现方法有一点点变化,也是非常有意义的。有段时间我总在思考:我离太行山很近,也喜欢太行山的这种浑厚、朴实的品质,我觉得这一面面草坡和坚硬的岩石虚实互补、刚柔相济,苍苍茫茫质朴而动人,这种感觉就是太行精神的一种,用墨破色、色破墨皴擦点染交叠进行,能恰如其分地表现这种感觉。随着绘画经验的不断积累与人生阅历的积淀,这种画法使画面中的层次更丰富,表现力加强了,并逐渐形成了我的一种风格。

一些过往的点点滴滴总是能在不经意间涌上心头,涌入笔端,回不到的过去,忘不了的点滴,正是这些经验与对生活的感悟认知,不断督促我前行着,找寻着,探索着,艺术的道路很长很曲折,我愿做一个在探索中前行的人。