长无绝兮终古

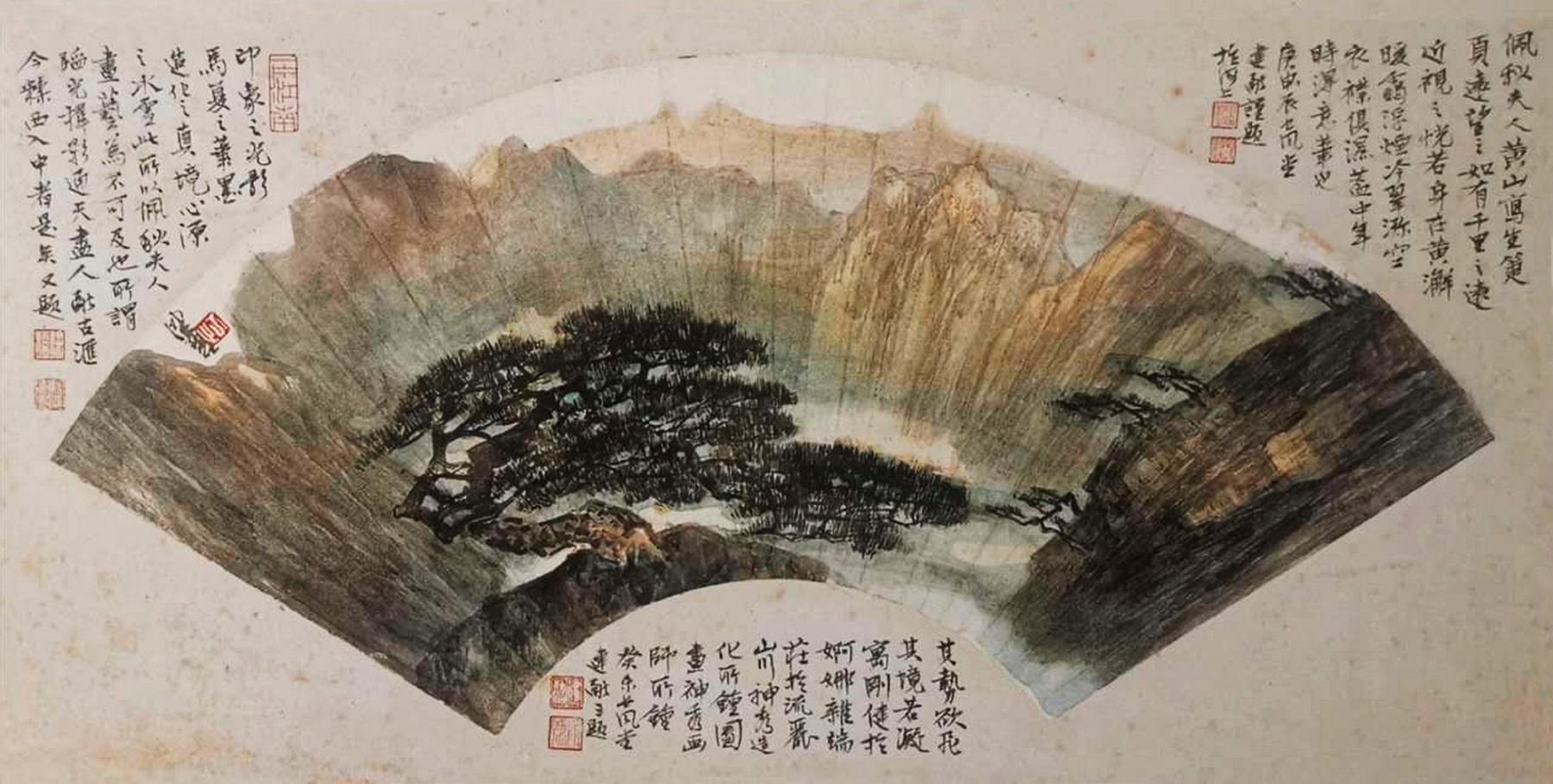

徐建融 1949年生,上海人。1980年毕业于上海师大物理系。1984年毕业于浙江美院研究生班,获硕士学位。上海大学美术学院教授、博士生导师。上海市第九届、十届政协委员。上海市十五规划文学、艺术、新闻学科评审委员。《大辞海》编委暨美术卷主编。上海文史馆馆员。享受国务院专家津贴。承担国家重点科研项目《中国美术史》十二卷编委暨宋代上、下卷主编,清代上、下卷副主编,获2001年“五个一工程”图书奖、国家优秀图书奖、国家优秀艺术图书一等奖。《美术学文库·美术人类学》获2001年国家优秀艺术图书三等奖。其他专著和画集有《中国绘画》《中国书法》《书画鉴定与艺术市场》《中国建筑史话》《中国画经典之树长青》《长风堂集》《毗庐精舍集》《徐建融山水花卉扇册》《徐建融山水花鸟图册》等100余部。

2020年6月26日凌晨,惊悉陈佩秋老师突然去世的噩耗,不胜哀悼!历历往事,一幕幕地浮现到眼前。

回想自己有幸认识陈老师并得到她的指导,至今已有48年的时光了。1973年,我的启蒙老师姚有信先生调入上海画院,我便常去汾阳路上的画院请教。姚老师则领着我去拜访其他的名家,使我结缘了一大批早在中学时代便已仰慕的前辈,陈老师正是其中的一位。据她后来告知,当时她所在的画室,是由车库改造而成的。入门是一小间,应野平、朱梅邨两位先生各摆一张画桌;右转进入主室较大,唐云、孙祖白两位先生对面并排两张大画桌;向后则陈老师单独一张画桌,入内又是一小间,胡若思、徐元清两位先生对面并排两张画桌。在我的记忆中,陈老师是对年轻人最热情、最健谈的前辈之一,她的许多见解,都是我所第一次听到,印象深刻却一时难以理解;再加上我当时的艺术追求,兴趣广泛而不拘一格,所以直到上世纪80年代之后,才认定了以陈老师的艺术观作为自己追随的方向。

陈老师在几十年间对我所讲过的艺术问题,我概括为三条:

第一条,艺术的创新不仅要新,更必须“美”而且“难”。当时我向诸前辈请教历史上的一些名家“谁比谁画得更好”时,有些前辈认为只要是个性的创新,就没有可比性,都是好的;等持此说的前辈离开画室后,陈老师便对我说:“虽然文无第一、武无第二,但艺术还是可以比较的。如果只讲个性的创新,那是很容易做到的。比如写一横,大家都是左低右高,你写成左高右低,就是与众不同的创新。但这样的创新,又有什么意义呢?只有当你的创新,不仅是个性的,而且是美的,更是别人难以做到的,才真正具有艺术的价值。”后来她还告诉我,年轻时在美院学习,黄宾虹先生告诫她赵幹的《江行初雪图》是匠气的下品,翁松禪的翰墨游戏才是高品,她正是以“美”和“难”为标准,认定了唐宋的画品。再后来,读到莱辛在《拉奥孔》中定义“美是造型艺术的最高法律”,钱锺书在《七缀集》中认为不同的艺术风格是“平行不平等”的,对陈老师的“美”“难”观就真正敛衽无间、五体投地了。

今天,有不少艺术家把“创新”弄成了“创新闻”,回过头来看陈老师的创新观,就更显出它的意义了。

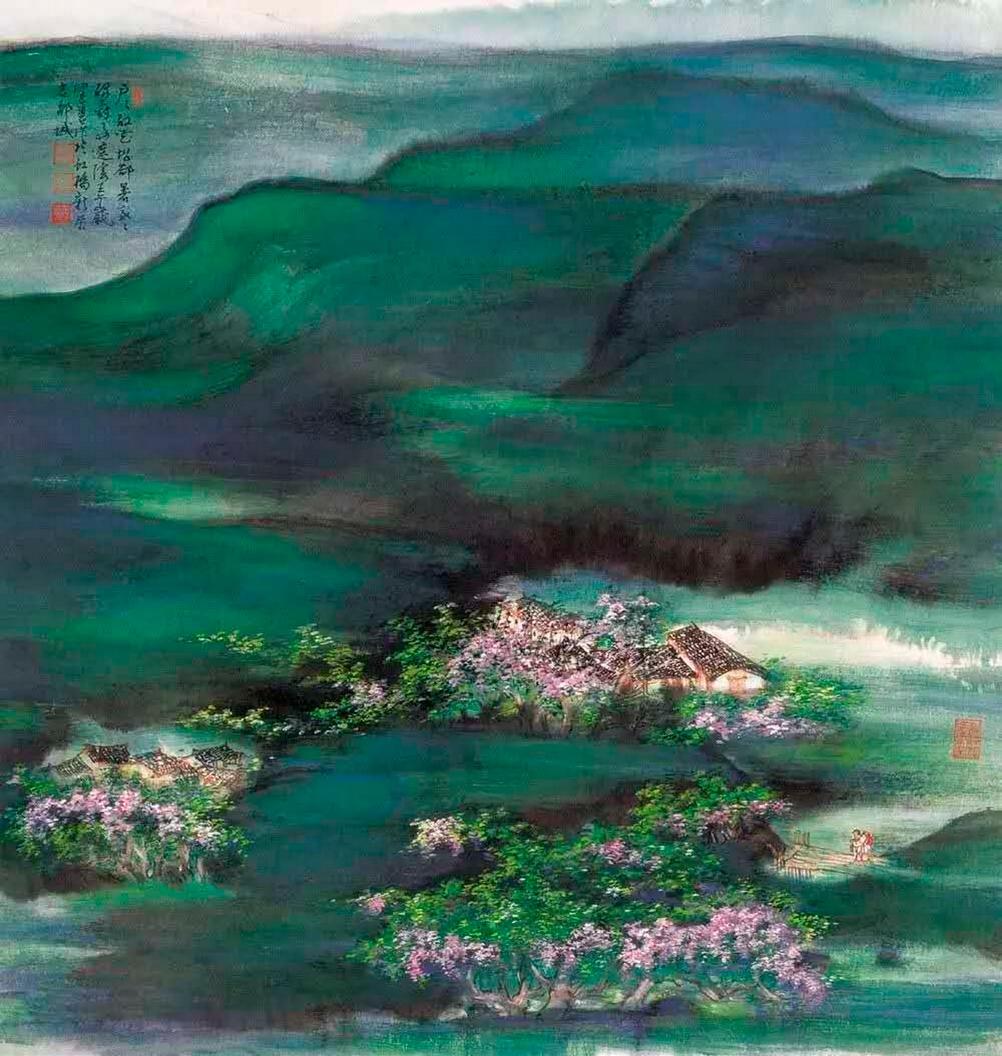

第二条,是唐宋传统。讲到中国画在继承传统基础上的创新,便牵涉到如何认识传统的问题。在很长一段时期里,由于种种主客观的原因,我们对中国画传统的认识便是以唐宋传统为封建性、贵族性的糟粕,而明清传统则为人民性、民主性的精华;再往前,便是以唐宋传统为工匠的俗气,为落后的再现;明清传统为文人的雅事,为先进的表现。而“工笔画”一般被作为唐宋传统的主流,“写意画”则被作为明清传统的大潮。这个偏见,从董其昌之后便广泛地传播开去,直到陈老师的年代,“泼墨写意大丈夫,闺中女儿描工笔”,“工笔画是包小脚,写意画才是天足”,诸如此类的论调,屡见不鲜。陈老师却以“美”和“难”的标准,对唐宋传统深信不疑,并取得了突出的成就。但在唯写意是传统的形势下,她的这些成就并没有获得充分的认可。因此,一方面为了反驳“小脚”不能变“天足”的偏见,另一方面也为了在解决形象问题之后进一步提升笔墨境界,她从上世纪70年代开始用功于写意传统,主要学习徐渭、八大的传统,包括画撇出的兰竹。有一次,有一位同辈看到她在画兰竹,便对她说:“兰竹,郑板桥画得最好了,你为什么不学他的呢?”陈老师笑笑而已。等那人走了,她便对我说:“郑板桥、扬州八怪,他们的画格调不高。大写意,徐渭、八大、石涛才是高格调。”

总之,在陈老师看来,传统是多元的,不是只有一元;而任何一元中,都可以做到优秀,也可能萎靡不振。而无论学哪一路传统,不能光学它的“然”即图式样本,更要学它的“所以然”,即这个图式样本之所从来。在唐宋画,这个“所以然”便是“外师造化、中得心源”的写生;在明清画,这个“所以然”便是“三绝四全”的“画外功夫”。陈老师在学习唐宋传统方面所下的功夫,在我看来自古至今还没有第二个人做到过。她临了多少宋画,一幅幅都“下真迹一等”;她更作了多少写生,每一幅都足以“夺造化而移精神”;她学习写意画,结果不是用写意的笔墨去作“不求形似”,而是用写意的笔墨来作更精练的“形神兼备”的写生!当时画院里组织画师下乡写生,有些画家走马观花,寥寥数笔,一天可以画一百张。陈老师则一天只画了一张,领导还批评她“收获太少了”。其实,她的这一张,所花的精力比别人的一百张要多得多!她把对象的细节、结构、关系,以深刻入微的观察、提炼,全部弄得清清楚楚,达到了“源于生活,高于生活”。

今天,年轻一代中学习唐宋传统的人越来越多,成了一件时尚之事;但又有几个能像陈老师那样在“逆流”形势下学习唐宋传统的精神和意志的呢?进而,如果我们学习唐宋传统的出发点是为了对抗、贬低甚至否定明清传统,我想,这更不是陈老师倾其毕生心力倡导唐宋传统的本意。

第三条,是“中西交融”。很长一段时期以来,凡是传统的拥趸,都偏执地认为“中西绘画必须拉开距离”,而决不能搞“中西融合”。因为,中国画和西洋画是两种根本不同性质的绘画,只能各行其道,河水不犯井水;如果“中西融合”就必然沦于不中不西、不伦不类,最终葬送传统的前途。陈老师则完全不为这种所谓的“传统自信”所囿。她认为,真正的传统自信,不仅需要有自力更生的信心,更需要有拿来主义的信心。简单复古、盲目排外,与数典忘祖、全盘西化,貌似相反,实质无异,都是没有文化自信。

上世纪70年代的陈老师,不仅致力于写意画的传统,并表现出对西方绘画、尤其是印象派的关注。当时画院中有不少进口的印象派画册,再加上林风眠先生的影响,陈老师还有程十髪、姚有信等几位先生均在这方面投入了不同程度的热情和兴趣。有一次,她在看莫奈、雷诺阿的画册,便对我讲到,中国画的毛笔尖、齐、圆、健,比油画的扁笔表现力要强;但西洋画的色彩实在太美了,流光溢彩,像梦幻一样,是中国画所够不上的。后来,有一位香港朋友送了她一些外国颜料,真是丰富多彩,光绿色就有十几种。她一试,兴奋得不得了,对我说,原来中国画的“水墨为上”、彩色为俗,是中国的颜料品种太少了,画不出灿烂高华的效果;而西洋画的色彩美,与他们的颜料品种丰富有着直接的关系,并送了我一大盒外国颜料。我至今还保留着七八支,都已经干硬了;但浸泡后化开,效果还是非常好的,透亮而无渣。上世纪80年代,她有机会走出国门,进一步发现西洋画的色彩美,除了颜料品种的丰富,更与其城市如花园的现实生活密切相关,益信“生活为艺术的源泉”是颠扑不破的真理。

除了印象派,上世纪70年代时她受伦勃朗的影响也很深。她曾对我谈到花鸟画的构图,从宋人一直到华新罗,凡是禽鸟一定处于枝叶稀疏的空白处,所以显得“主体突出”;独有任伯年,常常把禽鸟隐藏在枝叶茂密处,这就显得匠心独运、高人一筹;但有一个不足,就是观者一下子看不到禽鸟在哪里,需要慢慢“寻找”。如何解决茂密处的禽鸟也能显得“主体突出”这个难题呢?便是伦勃朗将主体人物置于群像之中,却又把“高光”打在他身上的处理办法。我们看陈老师上世纪70年代一直到今天的花鸟画创作,无不繁枝密叶、景深丰邃,而透光之处,便是禽鸟的飞息之地,使禽鸟虽深藏不露,却又一目了然。

陈老师的艺术,之所以能成为传统底蕴与创新精神深厚鲜明的典范,中国文化与西方文化完美融合的典范,笔墨美、色彩美、形象美、意境美四美兼备的典范,以我的认识,是与她对上述三条一生如一日地自觉研求分不开的。有人将她的成就归诸于她的天赋,她并不完全认同。她认为,一定要讲“天赋”,其实只是“爱好”;但光有爱好、天赋是不够的,还需要用功。光有用功还是不够的,必须是在适合自己的正确方向上的用功。而上述三条,正是适合于她的正确方向,也是适合于大多数人的正确方向。“条条大路通罗马”,有正宗大道,也有旁门奇径,做得好,都可以取得成功;做得不好,都可能沦于失败。根本在是不是适合自己以及自己有没有做好的问题,而不能用这一条去否定那一条。用陈佩秋的老师潘天寿的话说,画事有以奇取胜,有以正取胜;极少数“世岂易得哉”之人,以“奇异之秉赋,奇异之怀抱,奇异之学养,奇异之环境”,可以走奇僻之道而获得成功;但绝大多数平常之人,如果也去走奇僻之道,必然南辕北辙,去道愈远。

陈老师的去世,媒体上多有“最后一位大师走了”“传统中国画从此画上了句号”的扼腕三叹。这种说法,当然是对陈老师艺术成就的褒奖,但我想陈老师本人是决不会同意的。当年,李可染先生去世了,媒体上认为“中国画的最后一位大师走了”;陆俨少先生去世了,媒体上认为“中国画的最后一位大师走了”;黄胄先生去世了,媒体上又认为“中国画的最后一位大师走了”……对此,陈老师始终是不同意的。她认为,中国画也好,中国文化也好,“周虽旧邦,其命维新”,它是生生不息的,如“子子孙孙,永无穷尽”,不可能有“最后一位”,也不可能有“句号”。

今天,大家缅怀陈老师,都推崇她的性格要强、好胜、不让人。这当然是一方面,但只是表面的。一定要讲她好胜要强,那也只是她对自己的要求,永不满足,艺无止境,而决不是与别人争权、争名、争利。她性格的另一方面也是本质的方面,就是谦虚、谦让,尤其在传统面前,更是满怀谦卑的敬意。她以“健碧”为字,便寓意了她甘做绿叶以衬红花的不争;她以“高花”名阁,同样寓意了她的虚怀若谷;在传统面前,她更自认是一位学到老、学不了的“小学生”。基督教认为,家庭中的父亲和儿子,在“上帝”面前都是“儿子”,是“兄弟”的关系。陈老师则常常讲到,现实中的老师和学生,在“传统”面前都是“学生”,是“同学”的关系。尤其对于年轻一代,她认为社会的进步、科技的发展,使得学习的条件越来越好,后人完全有可能超越前人。所以,傳统不会画上“最后”的“句号”,是她坚定不移的文化自信。她说,早在她的学生时代,中国画便不被某些人看好,认为传统的辉煌时代已经结束了,再也不会有前途了;但事实上不还出现了齐白石、黄宾虹、吴湖帆、张大千、潘天寿、李可染、陆俨少等一大批杰出的画家?至于近几年间“最后”之后又有“最后”,“句号”之后又有“句号”,更足以证明“最后”和“句号”都是不存在的。

陈老师擅画花鸟、山水,兼作人物。在她所拿手的多种题材中,如果要挑选一个具有“形象代言”的标志性符号,那便是兰花。工整的、粗放的,水墨的、彩色的,天工清新出无穷。兰花为国香,在诗中的绝唱是屈原的“美人香草”之思;而陈老师的艺术人生似乎正是从屈原而来,又追随屈原而去。她的“佩秋”之名,出典于《离骚》的“纫秋兰以为佩”;她爱用的“无绝”闲章,出典于《九歌》的“长无绝兮终古”。屈原于公元前278年端午日离开人世;2298年之后,紧随着端午的次日,陈老师又离开了我们……太史公曰:“与日月争光可也。”敬挽联为祭念:

斯人斯世斯文,纫秋兰以为佩,长无绝兮终古;

天上天中天下,正梅雨暗江南,礼国香其永馨。