水肥管理对水稻甬优15氮肥利用率和产量的影响

丁能飞,应永庆,刘琛,郭彬,林义成,李华,李凝玉,傅庆林*

(1.浙江省农业科学院 环境资源与土壤肥料研究所,浙江 杭州 310021; 2.绍兴市上虞区联合垦殖场,浙江 上虞 312366)

水分与肥料是影响水稻生长与产量的两大重要因素。在田间生产中,稻农为了追求高产,水肥投入往往很大,既导致水肥利用率下降,又引发环境污染。因此,在保障水稻产量的同时,尽可能地减少水分投入、降低肥料使用量,已成为国内外水稻栽培研究的热点[1-3]。褚光等[4]研究表明,灌溉模式与施氮量对水稻产量、水分和氮肥利用效率的影响存在着明显的互作效应。干湿交替灌溉可抑制无效分蘖生长,改善根系形态与生理特征,促进同化物运转,提高光合生产能力,利于大穗形成。然而,Cabangon等[5]认为,水分管理、施氮量对水稻产量、生物量、养分吸收并没有显著的交互作用。本研究拟开展稻田水肥耦合的田间试验,探索灌溉模式与氮肥运筹对稻田土壤耕层理化性质,及水稻氮肥利用率、产量构成等的影响,为遴选最佳技术组配方案,提出适宜的水稻水肥耦合调控技术提供理论依据与技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2018年在金华市婺城区粮丰植保专业合作社稻田开展。供试水稻品种为甬优15。前茬为空闲田。土壤类型为潴育水稻土亚类泥沙田。试验前土壤基本理化性状:有机质21.6 g·kg-1,全氮1.24 g·kg-1,碱解氮90.4 mg·kg-1,有效磷5.21 mg·kg-1,速效钾96.2 mg·kg-1,pH值4.36。

1.2 试验方法

设置淹灌(Y)、干湿交替灌溉(G)2个水分管理模式。淹灌是在水稻整个生育期内都保持3 cm左右的水层;干湿交替灌溉是先灌水3 cm左右,土壤自然落干,待表层土壤含水量降至80%以下时再次灌水,使田面土壤处于干湿交替的状态。施氮量(以纯N计)设3个水平:156、195、234 kg·hm-2,相应简记为L、M、H。以不施肥为对照(CK),水分管理模式与氮肥施用量相互组合,共7个处理。每处理3个重复,小区面积28 m2(4 m×7 m),小区间用30 cm高的小田埂隔离,并用塑料薄膜嵌入耕层以免小区间肥水侧渗。各小区均施P2O540 kg·hm-2、K2O 120 kg·hm-2。供施氮肥为尿素(含N 46%),磷肥为过磷酸钙(含P2O512%),钾肥为氯化钾(含K2O 60%)。氮肥分为基肥、分蘖肥、孕穗肥施用,用量比为2∶1∶1;磷肥全部作基肥一次性施入;钾肥分为基肥和孕穗肥施用,用量比为1∶1。各处理的其他田间管理措施均相同。

分别于水稻分蘖期、抽穗期、灌浆期、成熟期采集水稻植株分析全氮含量。水稻成熟期每个小区取20穴调查有效穗数。随机选取与平均有效穗数相同或相近的3穴进行考种,分析产量构成因素。每个小区分别收获,脱粒风干后换算标准含水量计算实际产量。水稻收割放水前一天测定Eh,每个小区测5点取平均值。水稻收割后,每小区按“五点法”采集耕层(0~20 cm)土壤,带回实验室剔除土壤中可见的动植物残体,混匀后采用“四分法”分取土壤样品,室内自然风干,磨细,分别过2 mm和0.25 mm筛备用。

1.3 检测方法

土壤基本理化性状均采用常规方法测定[6]。植株样品收获后先在105 ℃杀青30 min,再在80 ℃烘干48 h,用微型粉碎机粉碎,过100目(0.15 mm)筛备用。植株样品采用H2SO4-H2O2消煮,用扩散吸收法测定氮含量[6]。

1.4 数据分析

利用Statistica 10.0统计软件对试验数据进行双因素方差分析,对有显著差异的处理采用新复极差法进行多重比较。

2 结果与分析

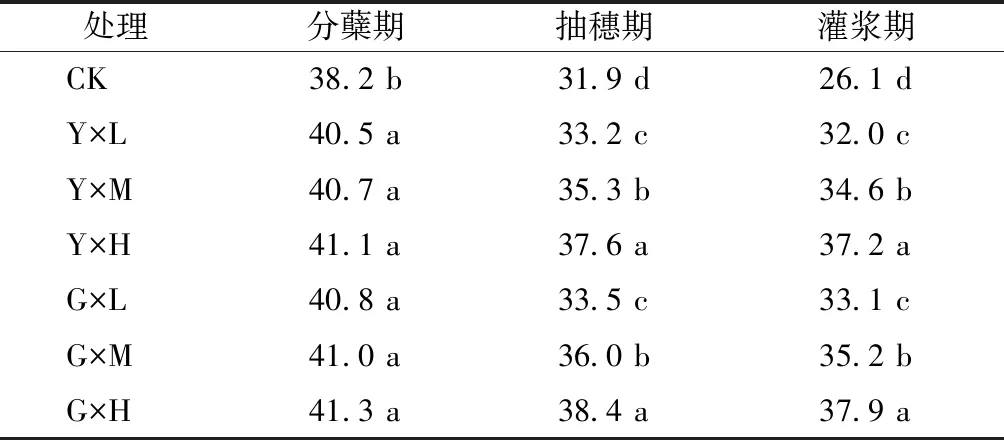

2.1 水稻叶片SPAD值

SPAD 是日本农林水产省农产园艺局“土壤、作物分析仪器开发”(Soil and Plant Analyzer Development)的英文缩写[7]。研究表明,水稻叶片的SPAD值与叶绿素含量具有显著的相关性。该方法在测定时不破坏水稻叶片,即测即得,十分方便。从表1可以看出,增加施氮量在抽穗期、灌浆期均可以显著提高水稻叶片的SPAD值,但在水稻分蘖期,除CK外各处理的叶片SPAD值并无显著性差异。从不同时期来看,分蘖期的叶片SPAD值最高,其次是抽穗期,灌浆期最低,说明随着水稻的生长,叶片中的叶绿素含量有降低的趋势。

表1 不同处理对各时期水稻叶片SPAD值的影响

注:同列数据后无相同字母的表示处理间差异显著(P<0.05)。表2~4同。

2.2 氮吸收量和氮肥利用率

从表2可以看出,在相同水分管理模式下,不同施氮量的水稻抽穗期、灌浆期、成熟期N吸收量存在显著差异。以成熟期为例,在淹灌模式下,L、M、H处理的水稻N吸收量分别比CK增加了53.4%、60.8%、66.2%;在干湿交替灌溉模式下,L、M、H处理的水稻N吸收量分别比CK增加了59.8%、74.8%、80.7%。两者相比,干湿交替更有利于水稻对氮的吸收。随着施氮量增加,相同水分管理模式下的氮肥利用率均呈下降趋势,在淹水模式下从27.1%下降到22.4%,在干湿交替模式下从30.3%下降到27.3%。在相同施氮量下,干湿交替模式的水稻氮肥利用率比淹水模式下高3.2~5.7百分点。分析其原因,可能是在干湿交替的水分管理模式下,地表流失的氮相对较少,水稻根系发育更好,所以吸氮量更多,氮肥利用率也更高。

表2 不同处理对水稻氮吸收和氮肥利用率的影响

2.3 土壤理化性状

从表3可以看出,不同灌溉模式对土壤Eh影响显著,干湿交替由于有自然落干的过程,增加了土壤与空气的接触,所以相应处理的Eh值均显著高于淹灌处理的。一般情况下,Eh值在200~400 mV为弱度还原,适于水稻生长,Eh值在-100~200 mV为中度还原,可能会对水稻生长产生不利影响。

表3 不同处理对土壤理化性状的影响

干湿交替模式下的土壤碱解氮含量也均显著高于淹灌处理,在相同施氮量下,碱解氮含量提高了6.5~8.8百分点,说明干湿交替有利于土壤中氮的矿化。除CK外,各处理的土壤pH值,及有机质、有效磷、速效钾含量均无显著差异。

2.4 产量及其构成因子

从表4可以看出,当施氮量为0~195 kg·hm-2,在相同水分管理模式下,随着施氮量增加,水稻产量也显著增加,但施氮量为195~234 kg·hm-2时,水稻产量并没有显著差异。淹灌模式下,L、M、H处理的水稻产量比CK分别增加了15.1%、22.6%、20.9%;干湿交替灌溉模式下,L、M、H处理的水稻产量比CK分别增加了22.0%、30.6%、28.9%。相同施氮量下,干湿交替灌溉模式下的水稻产量显著高于淹灌模式,增幅在5.9%~6.5%。从产量构成要素上可以看出,施用氮肥增产的原因主要是显著地增加了水稻的有效穗数,对千粒重并无显著作用。

表4 不同处理对水稻产量及其构成因子的影响

3 小结与讨论

叶绿素是植物光合作用中吸收光能的主要色素之一,其含量受光、温度、营养元素、氧、水等环境因素影响。植物叶片的叶绿素含量与叶片含氮量密切相关,水稻叶片的SPAD值与叶绿素含量相关性显著,因此,叶片的SPAD值可以用于水稻氮肥管理参考。本研究表明,水稻分蘖期的SPAD值最高,其次是抽穗期,灌浆期最低。在抽穗期与灌浆期,随着施氮量的增加,SPAD值有逐渐增加的趋势。但相同施氮量下,不同水分管理模式的水稻叶片SPAD值间差异不显著。

褚光等[8]研究表明,干湿交替灌溉较常规淹水灌溉可提高水稻产量10%以上,节水15%以上,水分利用效率提高30%左右。刘立军等[9]研究表明,在干湿交替灌溉中进行轻度土壤落干,不仅可以节约用水、提高水分利用效率,而且可以较常规灌溉显著提高水稻产量,改善稻米品质。本研究表明,干湿交替灌溉模式比淹灌的水稻吸氮量更多,氮肥利用率更高。相较于淹灌,干湿交替灌溉模式显著提高了水稻的产量,较淹灌模式增产5.9%~6.5%。本试验条件下,干湿交替灌溉模式的最适施氮量为195 kg·hm-2。

干湿交替灌溉引起的土壤水分变化是土壤有机质分解的主要影响因素[10]。韩建刚等[11]研究表明,干湿交替灌溉对土壤中氮素矿化的影响受温度和施肥水平的共同制约[11]。杨长明等[12]研究表明,干湿交替灌溉模式下合理施肥可显著提高土壤的有效养分含量。本研究表明,干湿交替灌溉模式较淹灌模式显著提高了土壤的Eh值与碱解氮含量,但对有机质、有效磷、速效钾含量,及土壤pH值并无明显作用。这主要是因为,干湿交替处理增加了土壤与空气的接触,提高了土壤的通气性,促进了土壤中氮的矿化,所以显著提高了土壤的Eh值与碱解氮含量。