“一带一路”背景下来华留学生文化适应研究述评

王 静,李丽芳

(德宏师范高等专科学校,云南芒市 678400)

2013 年9 月和10 月,国家主席习近平访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时,分别提出了共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,即“一带一路”倡议。2013 年至2018 年,我国高等教育国际化进入了更为蓬勃发展的新时期,也是中国教育对外开放发生巨变的五年,来华留学生规模不断扩大。教育部网站统计显示,2017 年共有来自204 个国家和地区的留学生48.92 万人,规模增速连续两年保持在10%以上,来华留学生分布在全国31 个省、自治区、直辖市的935 所高等院校,“一带一路”沿线国家留学生31.72万人,占总人数的64.85%。

来华留学生呈现出多层次、多国别,多学科、多元化学习需求、区域化、在华留学地分布广等新态势。

跨文化适应是跨文化交际领域最早也是最重要的概念之一〔1〕。自1999 年,留学生跨文化适应一直是留学生教育领域探索的课题。新时期我国教育对外开放的新形势、新特点和新需求对留学生教育提出了实现从“数量”到“质量”跨越的新要求。跨文化适应是影响留学生学习成效的重要因素。目前,着眼于新时期来华留学生跨文化适应的研究尚不多见。鉴于此,本文拟基于中国知网2013年至2018 年期刊文献数据库,对来华留学生跨文化适应研究现状进行述评,以期对该领域的研究提供参考。

一、文献分析

(一)文献统计

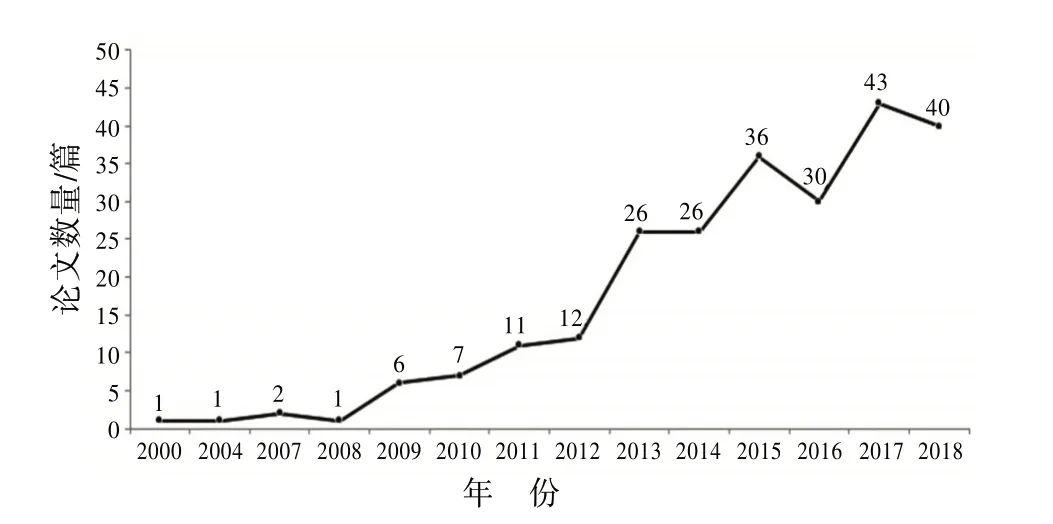

本文依托中国知网学术期刊全文数据库进行统计,采用主题检索方式,以“来华留学生跨文化适应”为主题在期刊文献库进行检索。此外,跨文化适应所涉及的“文化冲击”“留学生跨文化策略”“跨文化融合”等相关范畴,在文献统计时,相关主题的文献也纳入统计范围。结果显示,中国知网2013 年至2018 年对来华留学生跨文化适应相关研究论文总体呈逐年上升趋势。而且,纵观过去近二十年间以留学生跨文化适应为主题发表的论文,可看出2013 年后论文数量激增,而且升幅较大(见图1)。

图1 中国知网2000年至2018年留学生跨文化适应主题论文发表年度趋势

根据中国期刊等级分类,我们把中国学术期刊大致划分为核心期刊、院校学报和一般公开期刊,参考2013 年至2018 年中文社会科学引文索引和北京大学图书馆中文核心期刊目录进行核心期刊检索。上述三类期刊所发表的涉及来华留学生跨文化适应研究论文共计124 篇。具体分布是,核心期刊10篇,院校学报32篇,一般公开期刊82篇。

上述统计表明,近年来在核心期刊发表的探讨留学生跨文化适应的论文不多,发表于一般公开期刊论文数目增幅较大。这大致可反映出相关研究总体上质量不够高,但关注度较大的现状。

(二)研究概况

跨文化适应研究采用的理论基础体现出以下五个特征。首先,对跨文化适应背景前提,多数学者采用了Oberg 提出的“文化冲击”(cultural shock)理论〔2〕。其次,对跨文化适应的定义,研究者多引用Redfield 等对“文化适应”或“涵化”(acculturation)定义,即“由个体所组成,且具有不同文化的两个群体之间,发生持续的、直接的文化接触,导致一方或双方原有文化模式发生变化的现象”〔3〕及Berry 关于跨文化适应的观点,即“文化适应是伴随着不同文化间接触的文化的和心理的改变”〔4〕。第三,在对跨文化接触及适应“困难”和“问题”的调研型论文中,对跨文化适应的类型,主要借鉴Ward 及其同事所划分的跨文化适应的两个维度,即心理维度和社会文化维度。前者指个体在异境文化背景下的“心理舒适和满意度”,后者指个体“融入异境文化背景的相关能力”。朱国辉在此基础上提出的“学术适应”〔5〕维度也被运用于研究。第四,研究者在进行调研时,采用的测量工具主要以Ward 及其同事的“社会文化适应量表”(Sociocultural Adaptation Scale)为基础,对量表的41个项目进行适用性改编后加以应用。第五,研究者对跨文化适应模式的采用情况。跨文化适应模式是个体在异境文化背景下,其跨文化适应过程中表现出的行为、策略、心理反应,也是研究者可进行观察、描述、解释和研究的依据之一。研究者参考较多的四个理论或假设:一是Lysgaard提出的“U 型曲线假设”〔6〕,由“最初调整阶段”“危机阶段”和“再度调整阶段”呈现的U 型线性过程;二是Oberg 提出的“文化冲击模型”,即由蜜月期、危机期、适应期构成的文化适应过程〔2〕;三是Gullahorn在“U 型曲线假设”基础上扩展的“W 型曲线假设”〔7〕;Berry 提出的“跨文化适应模型”〔8〕(融合、分离、同化、边缘化)理论也得到较多认可。对近五年的相关文献分析表明,我国学者对留学生跨文化适应的研究还是主要以西方跨文化适应理论框架为基础。

除此之外,近五年的相关研究在研究范围、研究视角和研究方法方面具有三个主要特点。首先,在研究范围方面,研究问题主要涉及留学生跨文化社会适应、跨文化人际适应、跨文化心理适应、跨文化学习适应、跨文化学术适应、跨文化适应困难和问题、跨文化语言适应、跨文化适应策略、影响来华跨文化适应的因素等课题。其次,在研究视角方面,多数论文从社会学和文化学视角进行探讨,包括对留学生跨文化社会适应和影响留学生跨文化适应的因素和障碍的调查。第三,在研究方法方面,上述论文研究方式主要有量化研究、质化研究和实证研究。三者相比,实证研究占比最低,其次为质化研究。量化研究主要是基于问卷调查和访谈形成的数据进行统计分析。值得注意的是,这个阶段对留学生跨文化适应研究理论构建和创新的论文未见新的突破,绝大多数论文是对过去跨文化交际和跨文化适应理论及模式的应用和演绎。

二、2013年至2018年来华留学生跨文化适应研究综观

(一)跨文化适应的影响因素

跨文化适应的影响因素是对留学生跨文化适应研究的起点,也是研究的重点。Ward提出的跨文化适应的心理适应和社会文化适应维度及朱国辉在此基础上增加的学术维度构成了跨文化适应影响因素研究的基本框架。

文雯等把社会文化适应划分为“交际”“环境”和“文化认知”三个类别〔9〕,发现留学生的校园人际互动(生生互动、生师互动和与行政人员互动)是促进留学生跨文化适应的因素,同时发现,来华留学生来源国的文化和地缘政治与中国的远近程度也是影响跨文化适应的因素。刘运宏对中亚来新疆的留学生在饮食适应、自然环境、日常生活、学习环境和语言障碍等方面的跨文化适应状况进行研究,发现该群体跨文化适应过程中社会环境、个体因素、语言障碍、原有的文化和心理四个方面是造成跨文化适应的主要影响因素〔10〕。朴美玉从学术适应、心理适应和社会适应对中亚留学生在社会人口特征、语言能力、人际互动、中国文化认同等因素与跨文化适应能力进行相关性研究。结果发现,中亚留学生的语言背景、人际互动、中国文化认同等因素对其跨文化适应产生显著的影响〔11〕。陶燕针对广西来自东盟国家的留学生的研究,发现东盟留学生在跨文化适应过程中受生活方式的改变、社会支持、来华时间的长短、歧视和偏见、评价和应对的策略、掌握的知识和技能等六个因素的影响〔12〕。综合各类研究,来华留学生跨文化适应的影响因素主要是来自内部因素、外部因素和与当地环境的互动情况等。

研究显示,学者们对心理适应、社会文化适应和学术适应这三个维度赋予了丰富而细化的内涵,形成了差异化的测量指标或研究观测点。在心理适应维度方面的影响因素有性格、焦虑、情绪、认同、态度、社会支持和对留学生活的满意度等。在社会适应维度方面的影响因素最复杂,包括留学生的婚姻、种族、宗教、信仰、地缘、价值观、人际互动、环境条件等。在学术适应维度方面的影响因素主要有汉语能力或熟练程度和文化认知水平。

多数论文以“国别+留学生+跨文化适应研究”为内容,作为研究对象的留学生自身具有较大的差异性,包括国别、来源国文化和宗教背景、国家发展水平、来华学习目的、汉语水平、留学经历、对中国文化的认知水平和认同程度等,这导致了学者们对跨文化适应影响因素的确定具有较大差异。如针对来自饮食有特殊禁忌国家留学生的研究,“饮食文化与习惯”作为社会文化适应影响因素的重要测量点;针对来自重视家庭观念国家的留学生,“思乡”成为跨文化适应的影响因素;针对来自欠发达地区的留学生,“被歧视感”成为影响跨文化适应的因素等。除此之外,相同的影响因素在不同的国别、性别等人口统计学变量也具有不同的影响力。

(二)跨文化适应策略

跨文化适应策略是留学生文化适应研究的另一个问题。有关研究采用Berry 的“文化适应策略模型”为框架,研究留学生跨文化适应策略的使用情况。“文化适应策略模型”包含两个基本维度,即对原有文化传统的保持和对新文化接触或学习。个体对于这两个维度的“保持”与“拒绝”的态度组合,形成“整合”“同化”“分离”和“边缘”四个文化适应大类。“整合”指愿意保持自身原文化又去认同并接受其他新文化;“同化”指不愿意保持自身原文化而去认同并接受其他新文化;“分离”指愿意保持自身原文化同时避免接触其他新文化;“边缘”指既不愿意保持自身原文化,又不愿意认同并接受其他新文化。相关研究表明,来华留学生跨文化适应过程中,适应能力强的学生一般采用整合策略和同化策略,而适应能力弱的学生倾向于分离策略和边缘化策略〔13〕。

(三)促进留学生跨文化适应对策

很多学者针对来华留学生跨文化适应出现的问题,提出促进留学生跨文化适应的对策或建议。这些对策或建议集中在留学生社会支持与服务、留学生心理辅导和留学生教育教学三个主要方面。

首先,社会支持包括相关高校或留学机构建立和完善适应留学生需求的行政、教学和生活管理措施及服务模式,减轻由于生活和学习环境条件的改变及身处新的文化环境而产生的文化适应压力。但是,也有学者提出建构中外学生趋同化管理的观点,即引导中外学生同住同学,信息共享,资源共用,促进留学生与中国学生交流的管理方法〔13〕。其次,针对来自不同国家、具有不同文化和宗教背景的留学生产生的各种心理问题,研究者建议设立专门的留学生心理辅导或服务机构,为学生提供及时而有效的心理疏导。组织联谊、竞赛、志愿者等留学生校园文化活动,增加留学生对中国社会与文化的接触和互动,提升留学生心理和文化适应是很多学者的共识。第三,在留学生教学体系方面,研究者提出的主要观点是,制定符合留学生特点和需要的课程计划、教学大纲和教学内容。编写具有层次性、梯度性、趣味性和角度多样的教材体系,合理构建中外学生互动学习平台〔13〕。在留学生课堂教学中,改变教学模式,优化课堂结构。关于教学方法和模式,研究者们的建议趋向于合作学习、互动学习和启发式等以学生学习为中心的教学方法。

三、讨论

综观国内研究成果不难发现,跨文化适应研究在不同的时期始终都是留学生教育和管理研究中引起持续关注的课题,研究取得了显著的成绩。本文尝试讨论新时期“一带一路”建设背景下相关研究还存在的一些不足,以期为后续研究提供参考。

(一)对中国文化的内涵缺乏统一的概念框架

文化可以说是一个包罗万象的概念,其内涵具有稳定的成分,也会随着社会的变迁而发展。对来华留学生跨文化适应研究,不可避免地需要构建统一的“中国文化”的概念框架,即中国文化是由哪些方面的概念内容作为支撑。由于缺乏统一的中国文化概念框架,研究者们用以研究跨文化适应的中国文化内涵变量或具体的文化测试内容具有较大的差异性,并缺乏框架的支撑。同时,这些变量是否代表中国文化的典型内涵,是否具有留学生留学区域的文化特征,是否具有当代中国文化典型特征及是否可作为研究变量还需要给予充分阐明。

(二)对留学生中国区域特色文化适应有待进一步研究

中国幅员辽阔,中华民族文化具有相同的文化共核和本质上的共同性,又有地区文化的差异性和互补性。“一带一路”倡议以来,留学生已不再集中于北、上、广等一线城市,而是分布于全国各地高校,包括边疆民族地区高校,与各区域独特的文化发生接触,他们需要适应的是具有不同区域特色的文化。因此,只有以具有区域性文化特色的内容作为测量材料,以区域性文化环境作为研究背景,构建本土化跨文化适应研究体系,才能使相关问题得到客观的考察,使研究具有更高的信度。

(三)跨文化适应的内在机制有待构建

中外学者对跨文化适应的研究产生了各种理论或模式,典型的包括“文化冲击理论”“跨文化适应的U 型模式”“文化适应策略模型”和跨文化适应的分类与维度等。但是,这些研究大多根据个体的心理体验和行为表征对跨文化适应过程进行描述和解释。我们知道,每个个体都是某一文化的载体,承载着其母国文化。由于存在留学生国别差异和留学国(区域)差异,而跨文化适应是一个心理、语言习得、认知和社会化等诸多因素交互过程,研究结果不免纷繁多样,个体跨文化适应内在机制研究有助于使跨文化适应的复杂过程得到统一的解释。

(四)中外文化共性对跨文化适应的作用有待探讨

以往的研究主要基于人类文化的差异性和独特性的预设。文化是指一个民族精神和物质两方面的生活方式的总和。虽然各国家和民族生存在不同的环境,导致了发展过程中呈现出文化的多样性,但是人类面对共同的自然,遵守自然法则,参与生产实践,遵循生存和发展的规律,在生产活动中积累智慧,维系和谐的人际和社会关系。人类文化的共性还表现在有着共同的发展方向和遵循发展的规律。习近平总书记关于“人类命运共同体”思想的“建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界”的思想内涵是人类共同的精神追求,人类对未来的发展方向有着共同的需要和愿景,这一切构成了人类文化发展的共性基础,这一基础如何促进跨文化适应的能力非常值得探索。

(五)跨文化适应的双向性研究

纵观以往对留学生跨文化适应的研究,不难发现,跨文化适应主要是以留学生单向适应中国文化为取向。事实上,留学生的出现使留学地或学校具备国际化特色,形成了“跨文化环境”。留学生在完成跨文化适应的过程中,留学地或学校也同样面对对留学生国家民族文化跨文化适应。双向适应中产生冲突、策略、博弈和认同等问题也将是未来值得研究的内容。

跨文化适应是影响文化交流和留学生教育成效的重要因素,本文回顾并评述了“一带一路”背景下来华留学生跨文化适应研究取得的成果,同时分析存在的不足,在“人类共同体”建设的契机下,供后续研究参考。