低雷诺数下钝体三维尾迹中的涡量符号律*

林黎明

(中国科学院力学研究所, 中国科学院流固耦合系统力学重点实验室, 北京 100190)

钝体是目前各种工程中广泛应用的一种结构.钝体绕流的尾迹涡动力学也是经典的流体力学研究对象之一.本文通过直接数值模拟, 针对低雷诺数下各种钝体结构的不可压缩绕流, 当形成三维尾迹时, 研究具有特定符号的涡量分布特征.通过分析两类钝体结构, 基本的直柱体和受到几何扰动的柱体, 总结并得到了更为广泛适用的涡量符号律.通过对比并分析这两类钝体结构, 结合理论证明的结果, 进一步厘清了对产生涡量符号律的这两类钝体结构之间的内在物理关联, 即引起自然失稳的小扰动在惯性力作用下产生的表面涡量只能向下游演化发展, 而几何扰动则根据扰动位置, 产生的表面涡量可以向扰动上游或下游演化发展.从而可以推测所有钝体结构尾迹中的各种型式的涡脱落模态, 从涡量符号律的演化角度来看, 实际上是一致的,都是起源于壁面产生特定符号组合规律的Π型涡.

1 引 言

钝体结构广泛应用于各种工程应用中, 如斜拉索桥梁、海洋工程中的立管与输油管道、高层建筑物和热交换器等.钝体绕流也是流体力学的经典问题之一.一个物理原因在于:当高速流体绕过结构之后, 由于黏性导致结构两侧出现较大的速度梯度, 即剪切层; 当剪切层中的涡量集中到一定程度后发生脱落; 若上下剪切层中脱落的漩涡发生交替运动时, 对结构产生一个交替变化的流体载荷; 若这种交变载荷或脱落漩涡的频率和结构固有频率接近时, 极易发生共振, 称之为涡激振动; 共振严重时会导致结构发生疲劳破坏.因此为了了解并控制钝体结构的尾迹涡动力学, 近几十年来, 国内外学者进行了大量的研究[1−15].采用的方法包括物理模型试验、直接数值模拟和线性/非线性稳定性分析.

典型地, 以圆形截面直柱体时的尾迹流动为例进行说明.根据前人研究[1−10], 当雷诺数在50—150之间时, 圆柱绕流的尾迹始终为二维的, 此时柱面及尾迹中仅仅存在展向涡(具有展向涡量 ωz),特别是尾迹中的交替脱落涡, 即卡门涡街; 而当雷诺数超过150—190时, 流动进入三维层流尾迹转捩区.根据涡脱落频率和雷诺数的关系, 尾迹转捩过程中存在两个不连续的频率变化, 分别对应两个三维尾迹涡脱落模态A和B.依据稳定性理论分析, 第一个不稳定性模态A出现的临界雷诺数大约在190, 最不稳定展向波长约为4倍柱体直径;而当雷诺数在230—260及之后, 第二个不稳定性模态B逐渐出现, 其主要特征为出现了有序的三维流向涡结构(具有流向涡量 ωx), 即小尺度三维性.除了上述两种具有典型三维特征的涡脱落模态之外, 还存在一种大尺度、低频且间歇性出现的尾迹速度脉动, 对应的物理现象称之为大尺度斑状旋涡位错.

除了上述三维自然转捩过程中出现的三维尾迹外, 还可以通过柱面引入几何扰动提前实现尾迹出现三维特征, 如涡激振动抑制措施方面的研究 [16−19]; 特殊地, 有一些研究[20−23]表明, 更多的具有三维特征的涡脱落模态出现在尾迹中, 比如类似于模式A的涡脱落模态, 以及出现类似于发夹涡的模态.比如全弯曲方柱的尾迹中, 数值模拟计算结果表明, 当雷诺数为100时, 通过适当控制扰动强度, 原本交替脱落的卡门涡街沿着流动方向和柱体展向发生强烈扭曲变形, 甚至脱落的卡门涡街完全受到抑制.

然而, 注意到上述研究中, 几乎都只是关注流向涡或流向涡量在三维尾迹或三维涡脱落模态中所起的作用, 比如模式A中流向涡产生的物理根源的研究, 以及几何扰动下卡门涡脱落受到抑制的情况.

根据涡量的物理定义, 涡矢量为速度矢量的旋度, 可以判断出三维涡脱落模态中, 除了前述的流向涡量 ωx和展向涡量 ωz外, 还存在另外一个涡量分量, 即垂向涡量 ωy.根据对该涡分量在卡门涡脱落受到抑制情况中的详细研究[24], 发现垂向涡分量 ωy的强度起着关键作用.而在方形截面柱体层流尾迹转捩过程中出现的模式A中, 也同样发现垂向涡分量 ωy对尾迹中流向涡的物理起源起着重要的作用[25].

更进一步地, 通过分析几何扰动后的柱体尾迹涡脱落模态中的3个涡分量[26], 发现了一个有趣的物理现象—涡矢量3个涡分量之间存在特定的符号关系, 即符号律.通过理论分析, 这种受到几何扰动后的涡量符号律得到了证明[27].同时, 对直方形截面柱体的层流尾迹转捩过程中的两个涡脱落模态(模态A和B)进行涡量分析, 同样发现这一特殊的符号律[28].由于涉及到涡量符号律方面的研究是一个全新的涡动力学研究内容, 因此国内外尚缺乏更多的相关研究资料.

本文通过直接数值模拟, 并综合十多年来研究的各种钝体结构, 无论是直柱体还是受到几何扰动柱体, 依据其三维尾迹中三个涡分量之间的关系,展现并总结出更为广泛的钝体绕流三维尾迹涡量符号律; 并且找到几何扰动柱体中理论证明的符号律和各种钝体结构的三维尾迹中涡量符号律之间的物理关系; 并阐述该符号律所具有的物理涵义.

2 物理模型

2.1 钝体几何结构及参数

为了更好地对比和总结各类钝体三维尾迹中涡及其涡分量的符号关系, 典型地, 将钝体结构分成两类, 如图1所示.一类是基本的直柱体, 主要特征是:不仅柱体轴向不同位置处的横截面沿着柱体轴向始终保持不变, 而且柱体轴线保持直线.另一类就是上述直柱体中当受到几何扰动后发生形状变化的柱体, 其特征主要是:或者柱体轴向位置处的横截面沿着柱体轴向逐渐变化, 或者柱体轴线不再是保持直线, 而是呈现弯曲型变化的.

显然, 可以从三维尾迹的角度来分析当前钝体三维尾迹的物理成因.由于基本的直柱体本身并没有引入三维结构特征而产生的任何干扰, 因此尾迹的三维特性主要是由于随着雷诺数增大在自然转捩过程中出现的三维失稳引起的.而对于几何扰动柱体, 由于结构本身就具有三维特征, 因此壁面附近的流动就一直具有三维流动特征; 当这种壁面流动引起的干扰足够强烈时, 导致原先基本直柱体时的二维尾迹提前(在较低的雷诺数)呈现三维特征.

在基本的直柱体一类中, 对两种经典的横截面形状进行了研究.这两种横截面形状分别是圆形和方形截面, 对应的直柱体分别如图1(a)和图1(b)所示的直圆柱和直方柱.

而在几何扰动柱体中, 则分三种情况.1)仅仅是横截面沿着柱体轴向发生变化, 而柱体轴线仍然是直线; 此处, 选取了圆形截面内半径坐标沿着轴向分别呈谐波形和“Λ”形变化; 对应的柱体分别称之为谐波柱和圆锥柱, 分别如图1(c)和图1(d)所示.2)横截面形状沿着柱体轴向不发生变化, 仅仅是柱体轴线呈曲线变化; 此时, 我们研究的是方形截面沿着柱体轴线相互平行, 大小不变, 而柱体轴线呈谐波形变化; 该柱体称之为全弯曲方柱, 如图1(e)所示.3)不仅仅横截面沿着柱体轴向发生变化, 且柱体轴线也呈曲线变化; 此时, 这种结构最为复杂.本文主要针对的是作为基础几何扰动结构形式的前两种结构; 而第三种则放在后期的研究工作中.

图1 各种几何结构形式的钝体绕流示意图 (a)圆形截面的直圆柱; (b)方形截面的直方柱; (c)圆形截面的谐波柱; (d)圆形截面的圆锥柱; (e)方形截面的全弯曲方柱Fig.1.Schematics of a flow past a bluff body with different geometry:(a) The straight cylinder with circular cross−section; (b) the straight cylinder with square cross−section; (c) the harmonic cylinder with circular cross−section; (d) the conic cylinder with circular cross−section; (e) the wholly wavy cylinder with square cross−section.

相应地, 这两类结构的几何参数也有所区别,如图1所示.其中, 直柱体主要为柱体直径(圆截面)或边长(方截面)D和展向长度尺度 λ .而几何扰动柱体, 除了上述两个几何参数外, 还增加了一个几何扰动高度W, 定义为径向(谐波柱与圆锥柱)或弯曲方向(全弯曲方柱)最大位置和基本直柱体边缘之间的距离; 特别地, 定义 W /λ 为几何扰动强度(波陡度), 用来刻画引入的几何扰动对尾迹流动的干扰强度.

2.2 控制方程及边界条件

对于上述各种结构型式的钝体三维尾迹流动,建立如图1所示的直角坐标系 ( x,y,z) .其中, x坐标为沿着自由来流并指向下游的方向, 称为流向;z坐标为柱体轴线方向(若为全弯曲柱体, 则是弯曲前均匀直柱体时的轴线), 称为展向; y坐标为垂直于尾迹中心平面 ( x,z) ( y =0 )的方向, 称为垂向.所有坐标系的原点都设置在柱体一端的截面中心.

假设流体为不可压缩牛顿流体, 无量纲的质量连续性方程和动量方程分别为

其中, u =(u,v,w) 为无量纲速度矢量及其3个分量; ∇ 为梯度算子; t为无量纲的时间; p为无量纲的压力; Re为雷诺数, 定义为 U∞D/ν , 其中 U∞为自由来流速度, D为柱体直径或边长(若是几何扰动柱, 则对应的是几何扰动引入之前基本直柱体时的直径或边长), ν 为流体的运动黏性系数.所有的速度和长度分别采用自由流速 U∞和柱体直径或边长D进行无量纲化.

此外, 涡量矢量 ω 定义为速度矢量的旋度, 即∇ ×u ; 其3个涡分量分别为 ωx(流向涡量), ωy(垂向涡量)和 ωz(展向涡量).根据这一定义式, 注意到直方柱和直圆柱的另一个物理上或者涡动力学上的区别为:直方柱的上下表面(法线方向与y轴平行)处垂向涡量 ωy≡0 , 迎风面和背风面(法线方向与x轴平行)处流向涡量 ωx≡0 ; 而直圆柱表面除了特殊位置 ( x =0 或 y =0 ) 外, ωx和 ωy是同时存在的.正是这一物理或涡动力学特征, 使得直方柱有时比直圆柱更能厘清如下的一种关系:壁面产生的 ωx或 ωy, 和钝体结构附近绕流流场中的 ωx或 ωy, 这两者之间的物理对应关系, 从而了解尾迹中流向涡产生的物理源头.

对应地, 不可压缩牛顿流体流动的涡动力学控制方程为

由于当前研究的钝体结构, 其几何形状沿着展向是均匀的或周期性变化, 因而这里首先假设流动沿着展向是周期性变化的; 其次, 本文仅仅研究流动的展向波长与结构的展向尺度相同情况下的流动(不同展向尺度或波长 λ 和具体研究的流动对象相关, 这在本文第3节的计算结果中给出); 而对于特定结构展向尺度下, 两个或两个以上展向波长或几何扰动波长的流场结构将留待以后进行研究.

由此, 当前各种钝体结构绕流的边界条件主要是在 ( x,y) 平面内给出.其中, 在来流入口处, 流速为自由来流, 即 u =U∞和 v =w=0 ; 在流动下游出口处, 采用平移边界条件, 即速度矢量的法向梯度为零, 表达为 ∂ u/∂x=0 ; 在两侧垂向边界处, 采用自由滑移条件, 即和v=0; 在柱体表面处, 采用无滑移速度条件, 即 u =0 .此外, 参考压力( p∞=0 )设置在流动入口且 y =0 处.

2.3 计算方法及计算校验

本文中不同钝体结构型式的尾迹流动是综合了笔者十多年来的工作成果[23−26,28,29].这些成果中, 所采用的计算工具是不同的.这些计算工具主要分成两种:一种是采用C/C++语言自行编程的直接数值模拟, 如方形截面的直方柱和全弯曲方柱;另一种是通过通用商业计算软件Fluent进行的直接数值模拟, 如圆形截面的直圆柱, 以及受到几何扰动的谐波柱和圆锥柱.

这两种不同的计算工具中, 采用的计算方法大致是一致的.其中, 速度和压力耦合求解方程采用隐式格式; 空间离散, 采用二阶中心差分格式或二阶离散格式; 时间离散精度为二阶精度; 压力泊松方程的求解采用多重网格技术; 详细的计算方法可以参考文献[23, 26, 29].

为了验证钝体绕流流动计算结果与计算域和网格密度无关, 文献[23]中针对方形截面柱体做了大量的无关性检验工作, 如计算域入口位置、出口位置和垂向两侧间距的影响; 而圆形截面的几何扰动柱, 部分借鉴了方柱的验证经验, 文献[26]中给出了验证结果; 直圆柱则在文献[29]中同样给出了更为详细的计算域尺度和网格密度对计算结果的影响分析.上述文献均表明, 计算所选择的计算域和网格密度(如表1所列)均对计算结果影响很小,可以用于下文的结果分析.

表1 不同几何结构的钝体绕流所采用的计算域及近壁网格尺度汇总Table 1.Summary of computational domain and the nearest−wall grid used in a flow past a bluff body with different geometry.

3 数值模拟计算结果

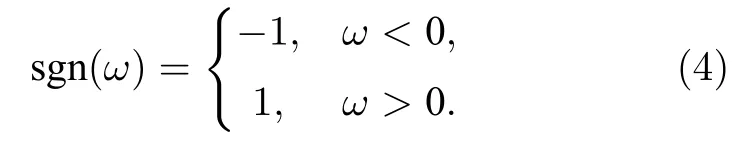

在分析尾迹中各个涡分量之前, 首先针对非零涡量 ω 定义如下的符号函数:

其次, 当三维尾迹充分发展之后, 选取某一时刻考察尾迹中涡量的符号关系; 最后, 整个钝体绕流区域中只关心其中3个区域:柱体迎风面、剪切层和尾迹.而柱体背风面及回流区内涡分量的特定符号关系留待以后进一步研究.

3.1 基本直柱体的三维尾迹

首先来看直圆柱的三维尾迹.特别地, 选取Re=200时出现的纯模式A ( λ =4 )和Re=300时出现的纯模式B ( λ =1 ), 分别如图2和图3所示.根据柱体迎风面、剪切层及尾迹中占优涡分量的特定符号来看, 存在如下的两种关系, 分别为

需要说明的是, 这两个关系式中, y <0 指的是尾迹中心平面( y =0 )以下, 如柱体表面下半部分, 下剪切层和尾迹中从下剪切层脱落的涡流(此时 ωz> 0 ); 对应地, y >0 指的是尾迹中心平面( y =0 )上方, 如柱体表面上半部分, 上剪切层和尾迹中从上剪切层脱落的涡流(此时 ωz< 0 ).由此, 直圆柱绕流流场中出现的这种具有特定涡量符号组合关系, 称之为符号律; 其中(5)式称为流向涡量和垂向涡量的第一符号律; (6)式则称为3个涡分量的第二符号律, 或尾迹涡量负号律.举例来说, 如图2(a)和图2(b)中, 靠近结构一端, 上、下剪切层中占优的流向涡量分别为负号和正号; 而此时占优的垂向涡量, 无论上还是下剪切层中, 均为负号; 流向涡量和垂向涡量均随着展向涡的交替脱落而脱落; 在此过程中, 可以看出, 上剪切层中, 流向涡量和垂向涡量符号相同, 而下剪切层中则相反;考虑到图2(c)中展向涡量在上、下剪切层中分别为负号和正号, 从而得到3个涡分量在剪切层以及随后的尾迹中的符号组合恒为负号.

然后, 考察直方柱时的三维尾迹.同样地, 选取Re = 180时出现的纯模式A ( λ=5.6) 和Re =250时纯模式B ( λ=1.2) 的涡量场, 分别如图4和图5所示.如前所述方形截面的特殊性, 这里只关注剪切层和尾迹两个流动区域.有趣的是, 根据这两个区域内占优的涡分量符号分布特征, 同样能得到(3)式和(4)式.

图2 Re = 200时直圆柱尾迹中各个涡分量等值面以及柱体表面各个涡分量等值线(其中红色和蓝色分别表示正值和负值,注 意 等 值 面 图 中 采 用 半 透 明 灰 色 面 来 表 示 圆 柱 体, 且 流 动 从 左 至 右) (a) ωx= ±0.4 等 值 面; (b) ωy= ±0.2 等 值 面;(c) ωz= ±0.8 等值面 ; (d) ωx 等值线; (e) ωy 等值线; (f) ωz 等值线Fig.2.At Re = 200, iso−surfaces of ω in the wake of a straight circular cylinder, and contours of ω on cylinder surfaces, where red and blue colors denote positive and negative values, respectively:(a) Iso−surfaces of ωx= ±0.4 ; (b) iso−surfaces of ωy=±0.2 ;(c) iso−surfaces of ωz= ±0.8 ; (d) contours of ωx ; (e) contours of ωy ; (f) contours of ωz .Note that the cylinder is denoted by the grey translucent surface in iso−surfaces and the flow is from left to right.

图3 Re = 300时直圆柱尾迹中各个涡分量等值面以及柱体表面各个涡分量等值线(其中红色和蓝色分别表示正值和负值, 以及等值线图中的绿色则表示 | ωx| 或 | ωy| 小于0.001; 注意, 等值面图中采用半透明灰色面来表示圆柱体, 且流动从左至右) (a)ωx=±0.2等 值 面 ; (b) ωy= ±0.2 等 值 面 ; (c) ωz=±1 等 值 面 ; (d) ωx 等 值 线 ; (e) ωy 等 值 线 ; (f) ωz 等 值 线Fig.3.At Re = 300, iso−surfaces of ω in the wake of a straight circular cylinder, and contours of ω on cylinder surfaces, where red and blue colors denote positive and negative values, respectively, and green color in contours denotes | ωx| or | ωy| less than 0.001:(a) Iso−surfaces of ωx=±0.2 ; (b) iso−surfaces of ωy= ±0.2 ; (c) iso−surfaces of ωz= ±1 ; (d) contours of ωx ; (e) contours of ωy ;(f) contours of ω z .Note that the cylinder is denoted by the grey translucent surface in iso−surfaces and the flow is from left to right.

图4 Re = 180时直方柱尾迹中 (a) ωx=±0.8 (黄/绿)和 ωz= ±1 (红/蓝)等值面图, 其中背景为 z =0 处的 ωz 等值线色图;(b) z =λ/4 处 ωx 的等值线色图; (c) z =λ/4 处 ωy 的等值线色图; 图中红色和蓝色, 以及 ωz 等值线的实线和虚线分别表示正值和负值Fig.4.In the wake of a square cylinder at Re = 180:(a) Iso−surfaces of ωx=±0.8 (yellow/green) and ωz=±1 (red/blue), where the background is colorful contours of ωz at z =0 ; (b) colorful contours of ωx at z =λ/4 ; (c) colorful contours of ωy at z=λ/4.In Fig.4, red and blue colors, as well as solid and dashed lines in contours of ωz , denote positive and negative values, re−spectively.

图5 Re = 250时直方柱尾迹中 (a) ωx=±0.8 (黄/绿)和 ωz= ±1 (红/蓝)等值面图, 其中背景为 z =0 处的 ωz 等值线色图;(b) z =λ/4 处 ωx 的等值线色图; (c) z =λ/4 处 ωy 的等值线色图, 其中红色和蓝色, 以及 ωz 等值线的实线和虚线分别表示正值和负值Fig.5.In the wake of a square cylinder at Re = 250:(a) Iso−surfaces of ωx=±0.8 (yellow/green) and ωz=±1 (red/blue), where the background is colorful contours of ωz at z =0 ; (b) colorful contours of ωx at z =λ/4 ; (c) colorful contours of ωy at z=λ/4.In Fig.5, red and blue colors, as well as solid and dashed lines in contours of ωz , denote positive and negative values, re−spectively.

3.2 几何扰动柱体的三维尾迹

由于几何扰动柱体尾迹中存在多种涡脱落模态, 这里主要选择两种类型进行展示.一种是类似于上述直柱体中模式A出现的漩涡交替脱落状态;另一种为脱落涡完全受到抑制的情况.

首先来看圆形截面的谐波柱尾迹.此时, Re =100和扰动强度为 W /λ=0.1 , 选取扰动波长λ=8和4时的涡模态, 分别如图6和图7所示.这时,根据占优涡分量的空间分布特征来看, 得到如下两种情况的涡量符号关系:

1)迎风面及附近至剪切层中下游某一有限位置之间,

图6 Re = 100, W /λ=0.1 且 λ =8 时谐波柱尾迹中3个涡分量等值面图(其中红色和蓝色分别为正值和负值, 背景为z=0处 ω z 的等值线色图) (a) ω x ; (b) ω y ; (c)ωzFig.6.At Re = 100, W /λ=0.1 and λ =8 , iso−surfaces of three components of vorticity in the wake of a harmonic cylinder:(a) ω x ; (b) ω y ; (c) ω z .In Fig.6, red and blue colors denote positive and negative values, respectively, and the background is the colorful contour of ωz at z =0 .

图7 Re = 100, W /λ=0.1 且 λ =4 时谐波柱尾迹中3个涡分量等值面图(其中红色和蓝色分别为正值和负值, 背景为z=0处 ω z 的等值线色图) (a) ω x ; (b) ω y ; (c)ωzFig.7.At Re = 100, W /λ=0.1 and λ =4 , iso−surfaces of three components of vorticity in the wake of a harmonic cylinder:(a) ω x ; (b) ω y ; (c) ω z .In Fig.7, red and blue colors denote positive and negative values, respectively, and the background is the colorful contour of ωz at z =0 .

图8 Re = 100, W /λ=0.1 且 λ =8 时圆锥柱尾迹中三个涡分量等值面图(其中红色和蓝色分别为正值和负值, 背景为z=0处 ω z 的等值线色图) (a) ω x ; (b) ω y ; (c)ωzFig.8.At Re = 100, W /λ=0.1 and λ =8 , iso−surfaces of three components of vorticity in the wake of a conic cylinder:(a) ω x ;(b) ω y ; (c) ω z .In Fig.8, red and blue colors denote positive and negative values, respectively, and the background is the colorful contour of ωz at z =0 .

图9 Re = 100, W /λ=0.2 且 λ =4 时谐波柱尾迹中3个涡分量等值面图(其中红色和蓝色分别为正值和负值, 背景为z=0处 ω z 的等值线色图) (a) ω x ; (b) ω y ; (c)ωzFig.9.At Re = 100, W /λ=0.2 and λ =4 , iso−surfaces of three components of vorticity in the wake of a harmonic cylinder:(a) ω x ; (b) ω y ; (c) ω z .In Fig.9, red and blue colors denote positive and negative values, respectively, and the background is the colorful contour of ωz at z =0 .

2)剪切层下游之后和脱落尾涡的尾迹中, 此时可以看出, 涡量符号关系仍然满足直柱体尾迹中的(5)式和(6)式.

类似地, 在圆锥柱的三维尾迹中, 当Re =100时, 选取扰动强度 W /λ=0.1 且扰动波长 λ =8 ,和扰动强度 W /λ=0.2 且 λ =4 时两种涡模态, 分别如图8和图9所示.依据特定流动区域内占优涡量的符号分布, 可以得到和谐波柱相同的结论.

最后, 来考察全弯曲方柱的涡量分布特征.同样 地, 选 取 Re = 100和 λ =5.6 时 W /λ 分 别 为0.025和0.167, 对应的两种涡脱落模态, 如图10—12所示.比如, 从图10所示的典型迎风面表面涡量分布可以看出, 3个涡分量严格满足(7)和(8)式; 而图11和图12则清楚地表明, 上下剪切层及尾迹中占优的三个涡分量满足(5)和(6)式的关系.

4 讨论部分

根据上述各种研究结果, 针对当前的涡动力学系统, 对于结构迎风面及其附近, 剪切层和尾迹中,首先得到如下的更为广泛的钝体绕流尾迹涡量符号律:

其中, 需要澄清位置变量x在钝体结构中的物理涵义为:当受到几何扰动或自然失稳的小扰动时, 沿着当前自由来流方向或当地流动方向上, 所在流动区域位于扰动的上游还是下游, 分别对应于x<0和 x >0 ; 而位置变量 y >0 和 y <0 的物理涵义仍然分别是结构中心位置的上侧或上剪切层, 和下侧或下剪切层.

图10 典型的全弯曲方柱迎风面表面涡量分布(Re =100, λ =5.6 和 W /λ=0.025 ) (a) ωx ; (b) ωy ; (c)ωzFig.10.Typical distributions of surface vorticity on the wholly wavy cylinder with a square cross−section (Re = 100,λ=5.6and W /λ=0.025 ):(a) ωx ; (b) ωy ; (c) ωz .

图11 Re = 100, λ =5.6 和 W /λ=0.025 时 全 弯 曲 方 柱尾迹中涡量等值面分布 (a) ωz= ±1 (红/蓝); (b)ωx=±0.25(黄/绿)和 ωy= ±0.5 (红/蓝)Fig.11.At Re = 100, λ =5.6 and W /λ=0.025 , iso−sur−faces of ω in the wake of the wholly wavy cylinder with a square corss−section:(a) ωz= ±1 (red/blue); (b)ωx=±0.25(yellow/green) and ωy= ±0.5 (red/blue).

图12 Re = 100, λ =5.6 和 W /λ=0.167 时 全 弯 曲 方 柱尾迹中涡量等值面分布 (a) ωz= ±1 (红/蓝)和ωx= ±0.25(黄/绿); (b) ωx= ±0.25 (黄/绿)和 ωy= ±0.5 (红/蓝)Fig.12.At Re = 100, λ =5.6 and W /λ=0.167 , iso−sur−faces of ω in the wake of the wholly wavy cylinder with a square corss−section:(a) ωz= ±1 (red/blue) andωx= ±0.25(yellow/green); (b) ωx= ±0.25 (yellow/green) andωy=±0.5(red/blue).

另一方面, 对于受到几何扰动的钝体结构, 文献[27]给出了一种简化的证明方法, 获得了引入的几何扰动情况下空间涡结构发展演化时3个涡分量之间的特殊符号规律.证明的思路或方法简述如下:首先, 当前动力系统中, 壁面是产生涡量的唯一来源, 由此将分析的流动空间限制在壁面及其附近, 即可以忽略惯性力的黏性底层; 然后, 根据文献[23, 24]的研究表明, 几何扰动能直接产生特定方向的涡分量, 如弯曲方柱迎风面和背风面处的ωy, 因此在壁面附近直接引入周期性变化的、且由几何扰动导致的某一方向的涡分量; 并且, 假设该单一涡分量在壁面黏性底层沿该坐标分量的分布是均匀的(如 ωy沿着y方向), 从而通过简化后的Stokes方程推导得到了另外两个由于扰动产生的涡分量及其空间分布, 此时得到的是第一涡量符号律, 即(9)式; 最后, 迭加壁面附近外流引起的(二维)剪切流动及其展向涡分量, 最终得到第二涡量符号律, 即(10)式.

从而, 由上述分析可以看出, 这一广泛的钝体尾迹涡量符号律恰好和几何扰动柱体中理论证明的符号律[27]完全一致, 这就说明直柱体时由于引起自然失稳的小扰动在结果上和几何扰动导致的结果是完全相同的.然而主要物理区别在于钝体结构的迎风面及其附近的流动.这一区别的物理根源在于涡动力学控制方程(3)式中的非线性对流项(u ·∇)ω和非线性拉伸扭曲项 ( ω ·∇)u ; 这两项均来自于运动方程(2)式中的非线性惯性力项(u·∇)u.所表达的物理区别在于, 对于引起自然失稳的小扰动, 具有强度小、瞬时性和空间随机性的特点, 因此若该小扰动产生之后, 在非线性惯性力下, 只能向扰动下游发展, 而扰动上游则受到抑制; 对应地, 所产生的涡量或旋涡在非线性对流项下向下游对流输运, 在非线性拉伸扭曲项下进一步沿着当地流动方向延伸演化, 从而导致直柱体迎风面处即使由于小扰动产生表面涡量, 也只能向下游演化发展; 因此上述涡量符号律中直柱体迎风面处涡量符号律始终取 x >0 的情况进行解释.而对于几何扰动柱体, 则几何扰动本身强度足够大, 且属于持续存在的扰动, 一旦该几何扰动(从对称面x=0)延伸至扰动上游, 则导致表面涡量的产生持续存在, 且遵循文献[27]中提出的涡诱导涡结果;一旦产生之后, 在非线性惯性力作用下在迎风面附近对流输运至剪切层下游某一位置处结束.由此看出, 黏性力不仅产生涡量并导致涡量离开壁面之后的扩散和耗散, 同时也决定涡量各分量之间的符号关系; 而惯性力则是决定已经由黏性力所产生的涡量的对流输运及扭曲的空间演化方向, 惯性力本身并不决定涡量各分量之间的符号关系.

值得注意的是, 在当前的涡动力学系统下, 壁面是产生涡量的唯一来源.考虑到柱体迎风面, 无论是直柱体还是几何扰动柱体, 该处的涡量向下游延伸的空间距离有限, 而下游(剪切层和尾迹)则仍然主要遵循 x >0 情况下的涡量符号律.根据(9)和(10)式所表明的空间三维涡结构内部各个涡分量的特殊符号组合, 结合文献[27]提出的壁面涡诱导涡理论, 可以得出如下的结论:剪切层中和尾迹中出现的流向涡量和垂向涡量, 其物理根源均来自于柱体表面; 特殊的符号关系由剪切层及尾迹中的涡量符号律决定.该结论不仅能解释直方柱尾迹转捩模式A中流向涡量的产生源头[25], 也同样适用于直圆柱尾迹转捩模式A中的流向涡量[29].根据文献[23, 28, 29]的研究结果, 定义如下特殊涡量符号组合的涡结构, 上剪切层中的 Π-涡具有(+|ωx|,+|ωy|,-|ωz|)和 ( -|ωx|,-|ωy|,-|ωz|) 两种组合, 而下剪切层中的 Π+涡具有(+|ωx|,-|ωy|,+|ωz|)和 ( -|ωx|,+|ωy|,+|ωz|) 两种组合, 其中 Π 型涡中的“ - ”表示为展向涡量, “| |”则主要为流向涡量和垂向涡量.当前研究结果表明, 无论是直柱体还是受到几何扰动的柱体, 即使尾迹中涡脱落模态的外观、展向波长、出现的雷诺数等信息各不相同, 甚至是涡脱落完全受到抑制的情况, 尾迹涡模态中的涡量符号组合是恒定不变的, 即仅有 Π-和 Π+涡分别出现在上和下剪切层中, 或最终脱落.因此可以推测如下, 对于任意钝体结构在低雷诺数下出现的三维尾迹中, 涡量符号组合都是统一的; 进而, 这些形态各不相同的涡, 从涡量符号演化的角度来看, 本质上都是相同的, 即 Π 型涡.

本文需要提及的是, 在文献[26]中提出的垂向相互作用和文献[30]中提出的流向相互作用, 本质上仍然是文献[27]中壁面上涡量产生的物理根源进而向下游发展演化的结果.文献[30]中在讨论平板尾迹三维涡模态复杂相互作用的过程中忽略了非常关键的信息:流向涡量和垂向涡量在平板尾缘处由于引入几何扰动(周期性褶皱)就已经出现了,进而在尾迹中由于展向涡的拉伸作用而显著增强.即使如此, 该尾迹中的涡脱落模态中涡量符号仍然遵循当前的符号律.

此外, 从涡量的物理定义 ω =∇×u 看出,3个涡分量之间并不是独立的, 而是相互关联的.钝体尾迹涡量符号律恰好从符号的角度诠释了三个涡分量之间的内在的物理关联.

5 结 论

通过直接数值模拟, 针对典型的不同钝体结构, 获得了低雷诺数下出现的各种三维尾迹涡脱落模态, 对其中涡结构的各个涡分量空间分布进行了分析和总结, 特别关注钝体迎风面及其附近、剪切层和尾迹区域, 从而得到了应用更加广泛的涡量符号律.特别重要的是, 涡量符号律反映了钝体尾迹中出现的流向涡量和垂向涡量之间的相互依赖的物理关系, 可以用来解释直柱体层流尾迹转捩过程中模态A中流向涡产生的物理根源.

在当前计算和分析条件下, 该涡量符号律和扰动波长、计算的雷诺数无关.

这一涡量符号律不仅得到了理论上的证明, 也通过直柱体和受几何扰动柱体之间的区别厘清了特定情况下符号律的物理关系, 特别是直柱体尾迹中引起自然失稳的小扰动和扰动柱本身的几何扰动.尾迹涡量符号律或负号律也间接表明各种尾迹涡脱落模态之间的内在物理关联, 从而确认钝体尾迹涡脱落模态仅存在两种特殊涡量符号组成的涡结构, 即分别出现在上和下剪切层中的 Π-和 Π+涡.

下一步, 即将开展更大尺度下直圆柱尾迹中出现旋涡位错时, 考察该结构尾迹中出现不同展向波长(模态A和大尺度的旋涡位错)对尾迹涡量符号律的影响.