基于CiteSpace重金属生物可给性的文献计量分析

罗 杨,吴永贵,2,3*,段志斌,谢 荣

(1.贵州大学资源与环境工程学院,贵阳 550025;2.贵州大学应用生态研究所,贵阳 550025;3.贵州省喀斯特环境生态工程研究中心,贵阳 550025)

随着城市化与工业化进程的快速推进,由人类活动引起的环境污染问题愈发严重。环境中的重金属污染由于影响范围广、持续时间长、处置难度大等特点而易危及农业生产、生态安全、食品安全和公共健康,当不同环境介质中的重金属通过多途径暴露的方式进入人体后,将在胃肠道内经历消化过程,随人体血液循环累积到不同组织器官中,从而对人体产生“剂量-效应”关系,使人体健康受到潜在威胁。因此,分析环境介质中重金属元素与人体健康的关系备受关注。

健康风险评估作为对有毒有害物质因暴露而对人体健康产生潜在不良影响的特征性描述[1],目前相关的评估方法主要是基于一些暴露风险评估模型,如USEPA模型、Monte Carlo模型、数学模拟、概率模型、剂量重建分析等技术估量环境中风险因子的暴露程度[2]。随着监测手段和检测技术的发展,重金属在人体内的吸收转化行为成为健康风险评估中的研究重点,为了准确评估人体对环境中重金属的吸收状况,一般可用生物有效性(Bioavailability)和生物可给性(Bioaccessibility)两种指标进行评价。生物有效性通常是指污染物或营养物被人体吸收进入血液,在体内重新分布的含量[3],一般通过临床试验或动物活体试验(In vivo)进行监测。生物可给性是指在模拟胃肠道环境条件下,介质中污染物或营养物溶解到消化液中的部分[4],主要以人工模拟胃肠道物理化学环境为主的体外试验(In vitro)进行健康评价。由于In vivo方法存在试验周期长、费用高、动物个体间差异以及伦理方面等问题,在作为评估工具运用上受到了限制[5-7]。而In vitro方法具有试验周期较短、操作方法简单、样品快速测定以及能够高度拟合In vivo方法的试验结果等优点[8],近年来深受国内外研究学者的广泛关注[9-10]。目前已有大量研究运用In vitro方法探究土壤[11-13]、灰尘[14-17]、食物[17-20]、药物[21-22]等不同介质中重金属元素在胃肠道阶段的生物可给性。面对重金属生物可给性研究多学科交叉的海量文献,如何从多元、分时、动态角度出发,了解当前重金属生物可给性研究现状,探究国内外研究的前沿热点及演进脉络,需要对研究领域的科学文献进行信息挖掘。

文献计量学(Bibliometrics)被广泛用于文献情报分析,进而评价某领域科学发展现状及水平[23-24]。因此,本文以重金属生物可给性相关的文献体系和文献计量特征为研究对象,基于2006—2018年CNKI(Chi⁃na National Knowledge Infrastructure,中国知识基础设施工程)期刊论文数据库与Web of ScienceTM核心合集数据库中的文献资料,运用可视化分析软件CiteSpace,结合图形学、信息科学、统计学等学科理论与计量学引文、共现分析等研究方法,对重金属生物可给性相关研究文献进行图谱分析,旨在清晰、直观地展示该研究领域主题演进、研究现状以及发展态势,以期为重金属生物可给性的相关研究提供理论参考及启示。

1 数据来源与统计方法

1.1 数据来源与筛选

本文数据样本选取2006—2018年共13年CNKI与Web of ScienceTM核心合集数据库中的文献资料。利用CNKI高级检索功能,分别以“重金属”并“生物可给性”“生物可利用性”“生物可及性”及“In vitro”为主题、关键词和篇名进行检索,共获取中文文献216篇。同时,在Web of ScienceTM核心合集数据库中选用基本检索方式,分别以“Heavy metals”and“Bioavailability”“Bioaccessibility”“In vitro”及“In vivo”为主题(TS)和标题(TI)进行检索,共获取英文文献1548篇。利用软件E-study和Endnote X9对以上1764篇文献逐条整理挑选,去除重复及与研究主题不符文献,最终确定中文文献92篇和英文文献458篇。

1.2 统计方法

自CiteSpace软件开发以来,借助知识图谱分析学科热点在管理学[25]、生态学[26]、医学[27]、环境科学[28-29]等诸多学科中得到了广泛的应用。本文从CNKI和Web of ScienceTM核心合集数据库导出数据文本,导出CNKI数据文本格式为Refworks,Web of Sci⁃enceTM数据文本为txt全记录及UTF-8格式,文本统一命名为download_***。将中英文文献数据分别导入软件CiteSpace 5.4 R1,时间跨度为2006—2018年共13年,时间节点(Years Per Slice)设置为1年,节点类型(Node Type)进行相对应勾选,其余参数均为默认,得到国家发文量及合作关系、作者合作及共被引关系、关键词共现、突现性关键词等可视化图表。其中,数据文本还经过Excel 2010、CNKI数据库及Web of ScienceTM数据库自带的分析工具加工处理,同时利用文献计量在线分析平台协助处理。

2 结果分析

2.1 关于重金属生物可给性的发文量及年间变化趋势

发文数量及年际变化趋势可反映研究人员对本领域研究热点的关注程度和研究专题的动态变化[30]。本文统计有关重金属生物可给性的中英文研究文献共550篇,如图1所示,在2006—2018期间关于重金属生物可给性的发文量呈波动式增长态势,且在2016年和2011年英文和中文发文量达到小高峰,增长率分别为240%和63.6%;特别在2013—2018年期间累计中英文发文量分别占统计年限总发文量的55.5%和72.7%,其主要原因可能是在2011年国务院颁布了《国家环境保护“十二五”规划》,该规划明确指出需要强化环境评价,减轻危害群众健康的环境风险,消除危害群众健康的环境隐患;同时在2017年环境保护部也印发了《国家环境保护“十三五”环境与健康工作规划》,明确提出要严密防控重金属、危险废物、有毒有害化学品等重点领域环境风险,提升风险防控基础能力。这些政策有效地推动了科研人员对重金属生物可给性的研究工作,加快了本领域研究热度的提升。然而近两年中英文发文数量略有下降趋势,其原因可能是国外进入现有体外消化模拟方法的技术改进与创新阶段,而国内仍处于技术追踪与基础研究。

图1 CNKI和Web of ScienceTM数据库关于重金属生物可给性研究的发文量Figure 1 The number of published papers on heavy metal bioaccessibility in CNKIand Web of ScienceTM database

2.2 关于重金属生物可给性的主要研究力量

2.2.1 主要研究国家分析

一个国家的发文量一定程度上代表了在某领域研究的活跃程度[24]。从Web of ScienceTM核心合集数据库中共检索出中国、美国、加拿大、英国等国家发表有关重金属生物可给性研究的文献。在现有的基础数据上,按发文数量排序并筛选出排名前10名的国家,如表1所示,中国发文量排名第一(99篇),分别是英国和西班牙的2.2倍和2.7倍,可见我国在重金属生物可给性研究领域占有重要地位,同时也间接说明了关于重金属环境健康风险的研究已受到我国学者的广泛关注。国家的中介中心性(Intermediary centrali⁃ty)是用来表示该国家在某研究领域的国际地位,由表1可知,中国发文量虽排名第一,但中介中心性较低,仅占英国和西班牙的1/3和6/17,表明中国在该研究领域虽比较活跃,但研究成果的国际影响力不高,应加强该领域的创新性研究。英国和西班牙发文量分别排第四和第五,其中介中心性排第一和第二,表明这两个国家在该研究领域发表的文章影响力较强。

表1 关于重金属生物可给性研究发文量前10的国家Table 1 Countries with top 10 on the publications of heavy metal bioaccessibility

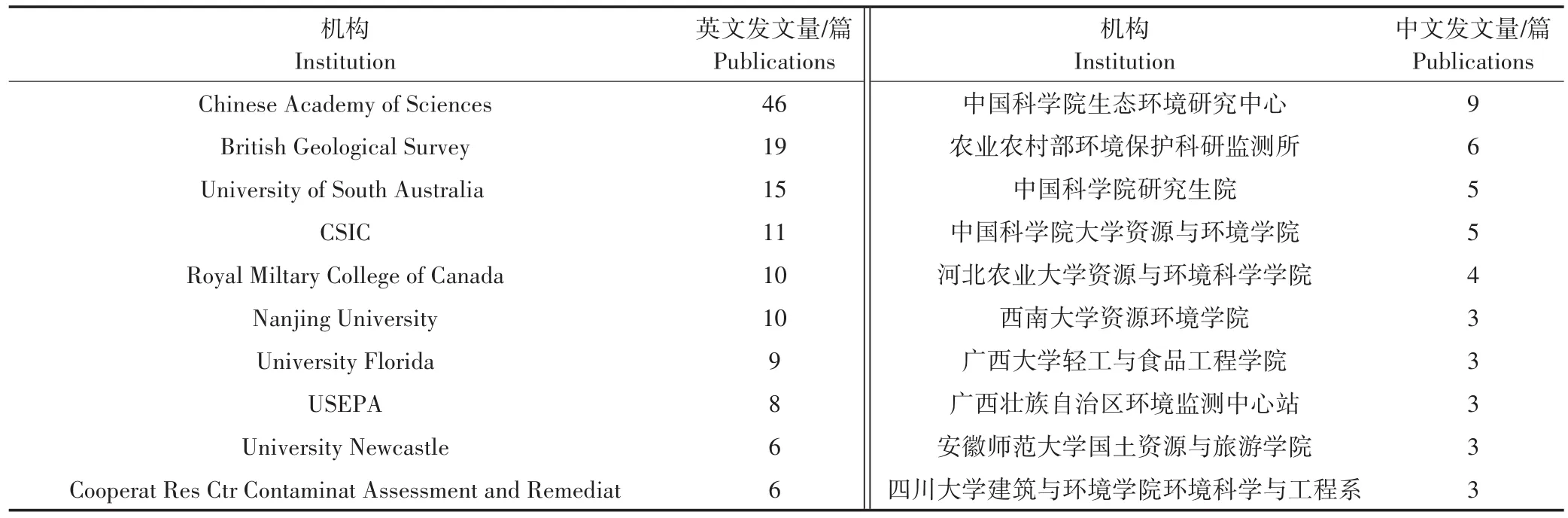

2.2.2主要研究机构分析

基于CiteSpace软件中Institution分析功能,对研究机构进行分析,并统计出国内外发文数量前10名的研究机构,见表2。在Web of ScienceTM核心合集数据库中,中国机构占了2家,分别是中国科学院(排名第一)和南京大学(排名第六)。结合表1分析可知,中国在本领域的研究力量主要来源于这两个研究机构。英国地质调查局和南澳大利亚大学分别排名第二和第三,英国地质调查局对英国大部分地区土壤中重金属的含量进行调查,并在此基础上结合土壤性质进行回归模型分析,开发出重金属生物可给性的数据集,为评估人类健康风险提供数据指南,这可能是英国在本研究领域国际影响力较高的主要原因之一。从CNKI数据库中可以看出中国科学院生态环境研究中心发文量最多,其研究方法主要采用室内土壤培养法和体外消化试验,评估在不同农艺调控措施下降低人体对土壤重金属(As、Cu、Zn、Cd等)的吸收潜力,以期为污染场地修复评价提供理论依据。

2.2.3 作者发文量及作者共被引分析

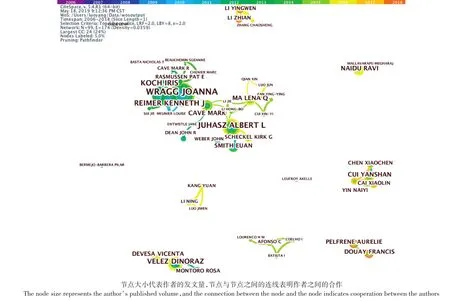

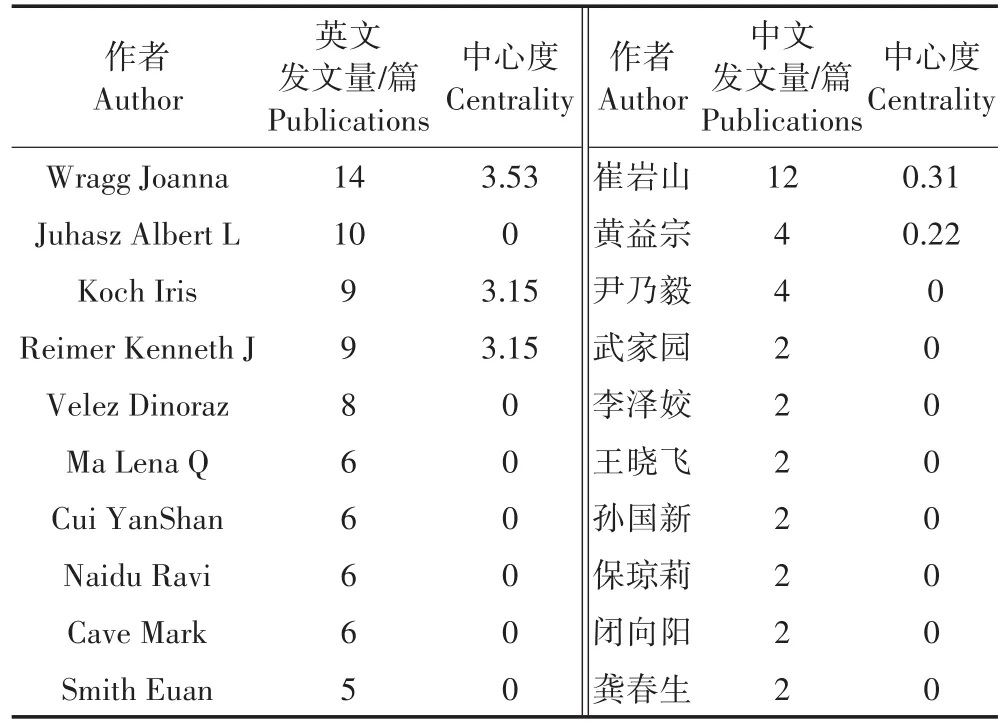

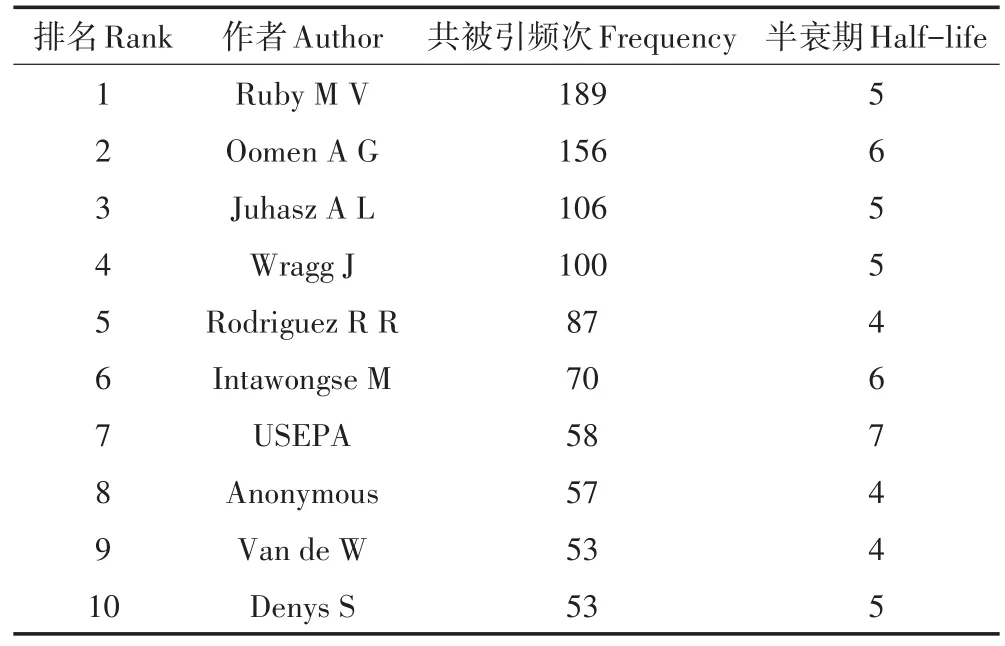

高频次共被引作者通常对研究领域的理论和方法有创新,并对研究领域的发展有突出贡献[31]。本领域国内外学者的合作图谱、发文数量和共被引频次结果统计见图2、表3和表4。分析图2可知,在国际上作者间的合作较为分散,多数作者倾向于与一组相对稳定的作者进行合作,每个合作团体通常有两个或两个以上的核心作者。在这些作者中,Wragg Joanna发文量最多(14篇),构成核心作者的最大集群。在统计的作者中仅发现一位中国学者,说明我国学者在本研究领域的国际活跃度不高。从表4可知,作者Ru⁃by M V的共被引频次最高(189次),其次为Oomen A G(156次)。Ruby M V在1992年较早地报道了重金属生物可给性[32],在后续的研究中又考虑到人体消化过程中所需的环境条件,例如温度、pH、酶、微生物等,并在1996年提出了PBET法,发现此方法得出的试验结果与In vivo的试验结果有较好的相关性,为体外试验方法的应用和发展提供借鉴和参考。Oomen A G通过比较5种体外试验方法,研究了土壤污染物的生物可给性[33],之后开发用于估算土壤污染物生物可给性的体外消化模型[34],并结合Caco-2细胞模型探究污染物的生物可给性[35]。Oomen A G研究介质较为广泛,并在试验方法上利用了细胞模型,这些可能是该作者高共被引的主要原因。

由国内作者发文量(表3)可知,崔岩山在本研究领域的发文量最多,其次是黄益宗。细读文章发现,崔岩山团队主要研究方向为重金属污染控制及其对人体健康风险,其《土壤中镉的生物可给性及其对人体的健康风险评估》[36]一文被引次数高达89次,该文在对土壤中镉生物可给性研究的基础上,探讨土壤中镉生物可给性与土壤影响因素之间的相互关系以及无意摄入土壤镉对人体健康风险的系统研究。另外发现崔岩山与黄益宗同时出现在诸多文献中,说明中国科学院大学与农业农村部环境保护科研监测所之间的合作较为紧密。

2.3 关于重金属生物可给性的研究热点和趋势

关键词是文献主要内容和研究主题的高度提炼,通过对高频关键词分析,可鉴别该领域的主要研究路径和热点[37]。本文基于CiteSpace软件中Key word分析功能,对关键词进行分析,得到关键词共现网络图谱(图3和图4)及关键词分布表(表5)。关键词的中介中心性是测度节点在网络中重要性的一个指标,此类节点在网络中起到“沟通桥梁”的作用[38]。本文按照中介中心性对图4、图5中的关键词进行筛选排序,从而可对本领域的研究路径及热点进行辨识。

表2 关于重金属生物可给性研究发文量前10的机构Table 2 Organization of top 10 on the publications of heavy metal bioaccessibility

图2 Web of ScienceTM数据库中作者合作图谱Figure 2 Author collaboration map in the Web of ScienceTM database

表3 关于重金属生物可给性研究发文量前10的作者Table 3 Author of top 10 on the publications of heavy metal bioaccessibility

在2006—2010年出现“淋巴细胞”“Caco-2细胞”等关键词,但关键词呈现出中介中心性较小且数量较少的特征。这表明在该阶段的研究主题侧重于结合细胞模型研究环境介质中重金属的生物有效性/生物可给性。例如,源自人体结肠癌细胞的Caco-2细胞,由于细胞形态学、标志酶的表达及渗透特性与人体小肠上皮细胞相似,被广泛应用于研究不同暴露场景下多种重金属污染物的吸收、转运和代谢等机制[39]。利用Caco-2细胞模型在重金属的转运与吸收方面的优点,将Caco-2细胞模型与体外消化试验测定的重金属生物可给性研究相结合,以此更加客观评估重金属对人体健康产生的风险。利用细胞模型结合体外测试方法模拟重金属的吸收转运代谢情况已成为该领域研究重点,但由于各类实验室组织细胞培养条件、培养方式和试验标准的不同,会导致在预测重金属的渗透性试验数据上存在差异。因此,通过细胞培养过程的标准化和试验条件要求的标准化,可进一步提升细胞模型模拟重金属摄取、转运和代谢研究过程中的可贡献价值。

表4 Web of ScienceTM数据库中作者共被引频次表Table 4 The author cited in the Web of ScienceTM database

在2011—2014年间,重金属生物可给性研究侧重于膳食暴露评估。通过膳食途径进入人体的污染物,通常需要在胃肠道阶段经历消化过程,然后随血液循环累积到人体不同组织器官中,引起器官的组织形态和新陈代谢的变化,从而对人体产生毒理效应[1]。美国和欧盟在这方面的研究一直处于前沿,已建立属于本国人群的膳食暴露评估模型,国内研究者应从中国污染物暴露情况、人群特征、生活习惯等方面入手,尽快建立适用于中国人群的膳食暴露评估模型,更加准确的反映中国人群的环境健康风险。

表5 关于重金属生物可给性研究的关键词共现分布表Table 5 Keywords co-occurrence distribution table for heavy metal bioaccessibility research

在2015—2018年间,“中国”作为新的关键词出现且频次(17)及中介中心性(0.15)较高,表明近年来中国在该领域表现较为活跃。关键词“食物链”体现出学者对本领域研究逐渐转向宏观、系统的角度,从污染源-污染暴露途径-污染物最终受体这一整体出发,探究污染物释放-转运-转化机理,通过对食物链途径的有效控制,减轻人体在不同暴露途径下的环境健康风险。环境介质也进一步扩展到“PM2.5、道路灰尘、飞灰”等,间接地说明随着工业的快速发展,大气污染日益严重[40],大气悬浮颗粒中重金属的生物可给性也成为国内外研究热点。

结合3个阶段的关键词共现分析,发现关键词“铅”贯穿整个研究阶段,主要原因可能是人类和工业等活动能产生大量的铅元素进入到环境中,而铅具有溶解度小、不易降解等特性,容易滞留在环境介质中对生态环境及人体健康构成巨大的潜在风险,故在分析阶段对重金属铅的研究偏多。近年来,对于砷污染的研究也逐渐增多,这可能是因为多个国家发生了较大的砷污染事件[41-46],而我国也是受砷污染最为严重的国家之一[47-48]。砷能在人类的肝肾器官当中积累,特别是在人体毛发与指甲中积存,在长时间作用下,人体容易出现砷中毒现象。大多数文献[49-52]利用In vitro方法研究砷的生物可给性及探究不同物质对砷生物可给性的影响,通过HI(总非致癌风险指数)和TCR(总致癌风险指数)评估重金属砷的潜在风险,避免爆发大面积的砷中毒事件。

图4 CNKI数据库中关于重金属生物可给性关键词的共现网络图谱Figure 4 Co-occurrence network map of heavy metal bioaccessibility keywordsin CNKIdatabase

相较于国外,国内关于重金属生物可给性研究起步较晚。从关键词共现图谱(图4)来看,节点与节点之间的连线颜色较为鲜艳,说明在近几年衍生出的研究热点较多。将重金属生物可给性研究主题集聚成两个阶段和两条演化路径。以2015年为两阶段的分界点,2006—2014年为第一阶段,研究内容较少,主要研究路径为“重金属-化学形态/体外消化法-生物有效性/生物可给性-健康风险评价”;2015—2018年为第二阶段,该阶段研究内容较为丰富,主要研究路径为“农田土壤-钝化剂(羟基磷灰石、过磷酸钙、腐植酸钾等)-体外消化模型-健康风险评价”,该路径探究钝化剂对重金属生物可给性的影响[53-54],腐植酸钾可以与重金属发生络合反应,降低重金属的生物有效性,抑制重金属向农产品体内迁移;水不溶性(磷酸盐岩、磷灰石等)含磷材料可以将重金属固定在土壤中,降低重金属的迁移性和生物可给性。从关键词共现图谱线条的颜色上看,第二阶段为该领域的研究前沿及热点。

突变词是指短时间内使用频率骤增的关键词,可以表征研究前沿的发展趋势。通过对关键词突变性的分析,可以了解研究热点的动态变化。因CNKI数据库中收集到的文献数量较少,关键词频次达不到CiteSpace突现性要求,故对国内文献不做关键词突现性分析。从英文文献的突变性关键词来看(图5),该领域研究呈现出多元化特征,通过进一步的文献梳理,可以总结出以下3个阶段性前沿分析,一是生物可给性的试验方法对比,包括吸附、白鼠、体外消化模型、体外生物可给性等关键词;二是健康风险评价的暴露评估,包括食品、灰尘、土壤、沸水等关键词;三是健康风险评价的潜在风险分析,包括潜在风险、毒性、微量元素等关键词。

图5 Web of ScienceTM数据库中关于重金属生物可给性的关键词共现网络突现词Figure 5 Emergent keywords co-occurrence network for heavy metal bioaccessibility in Web of ScienceTM database

随着监测手段和试验技术的不断完善,利用人体生物可给性的体外模拟方法,对重金属在人群胃肠系统中消化吸收研究起到一定的推动作用。但随着研究的深入,该项工作目前仍存在一些局限性,尽管目前国际上已发展演化出十余种体外模拟方法,然而不同试验方法对同一类型污染物样品的模拟结果存在差异,这与试验过程中处理方式和参数设置的差异性有关。因此需要建立不同环境介质中不同重金属的人体生物可给性的国际通用的标准测试方法。此外,由于不同人群活动方式和生理机能的差异,导致其消化吸收重金属量与人体可耐受量存在较大差别,需要进一步加强不同模拟试验方法的适用性研究,以为重金属人体健康风险评估提供更科学的依据。

3 结论

(1)在过去13年里,关于重金属生物可给性研究的发文数量呈波动式增长态势,这表明研究人员对该领域的关注度越来越高。我国在所有国家中发文数量最多,表明在该研究领域表现最为活跃。

(2)通过关键词共现分析发现,本研究领域在国际上可分为3个阶段:2006—2010年研究主题侧重于细胞模型,2011—2014年研究侧重于膳食暴露评估,2015—2018年研究趋势变化为系统地分析污染物释放-转运-转化过程,环境介质也进一步扩大到大气、灰层、PM2.5等。

(3)相较于国外,国内关于该领域的研究起步较晚,研究趋势大体分为两个研究阶段及两条研究路径。2006—2014年为第一阶段,主要研究路径为“重金属-化学形态/体外消化法-生物可给性/生物有效性-健康风险评价”;2015—2018年为第二阶段,该阶段的研究路径为“农田土壤-钝化剂(羟基磷灰石、过磷酸钙、腐植酸钾等)-体外消化模型-健康风险评价”,第二阶段为本领域的研究前沿及热点。