抗抑郁药用于慢性疼痛治疗的处方分析*

孙,黄富宏,林 郁△,刘春吉

(1. 扬州大学附属医院,江苏 扬州 225001; 2. 徐州医科大学,江苏 徐州 221004)

软组织损伤所致慢性疼痛会使患者出现睡眠紊乱、食欲缺乏,严重时可导致精神崩溃甚至人格扭曲等后果。而慢性疼痛与抑郁症又有密切联系,大体可分为由疼痛直接引起抑郁、由抑郁直接引起疼痛等5 种情况[1]。近年来,抗焦虑药、抗抑郁药等开始逐渐用于治疗慢性疼痛。本研究中从用于慢性疼痛治疗的抗抑郁药的种类出发,对扬州大学附属医院2016 年4 月1 日至2017 年4 月1 日慢性疼痛治疗中应用抗抑郁药的处方合理性进行分析。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

选取扬州大学附属医院门急诊2016 年4 月1 日至2017 年4 月1 日用于慢性疼痛治疗的含抗抑郁药处方714 张。

1.2 方法

将患者按年龄、性别等分类,收集处方相关信息(包括临床诊断、适应证、用法用量、药物联用、疗程等),并进行统计、分析。抗抑郁药分类参考《陈新谦新编药物学(第18 版)》《中国国家处方集》,适应证、用法用量等以药品说明书为主要依据。慢性疼痛分类参考国际疾病分类第11 次修订版(ICD-11)[2]。

2 结果

2.1 处方开具情况

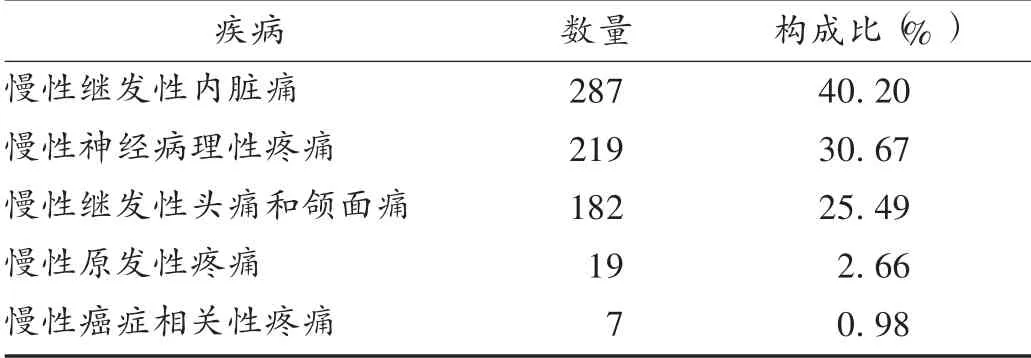

结果见表1 至表3。可见,抗抑郁药治疗慢性疼痛处方中的临床诊断为慢性继发性内脏痛(主要包括肠炎、慢性胃炎、糜烂性胃炎、十二指肠溃疡、食管炎和胃溃疡等)、慢性神经病理性疼痛(主要包括紧张性头痛、慢性紧张性头痛、偏头痛、神经痛等)、慢性继发性头痛和颌面痛(主要包括耳痛、头痛、血管性头痛、咽痛等)、慢性原发性疼痛,主要包括腹痛、疼痛、胸痛、腰痛等)、慢性癌症相关性疼痛(主要包括癌痛等);涉及12 个科室;患者男226 例(31.65%),女488 例(68.35%);年龄集中于46~65 岁。

表1 抗抑郁药治疗慢性疼痛处方中诊断统计(n=714)

表2 抗抑郁药治疗慢性疼痛处方涉及科室统计(n=714)

表3 抗抑郁药治疗慢性疼痛处方涉及患者年龄统计结果(n=714)

2.2 药品使用情况

结果见表4 至表5。2016年4月1日至2017 年4 月1 日,医院门急诊处方中涉及抗抑郁药的处方共5 945 张,其中用于治疗慢性疼痛的有714 张(占12.01%)。抗抑郁药用于治疗慢性疼痛的处方中,单一用药101 张(14.15%),两药联用184 张(25.77%),三药联用246 张(34.45%),四药联用146 张(20.45%),五药联用37 张(5.18%)。

3 讨论

抗抑郁药治疗慢性疼痛涉及的临床诊断,数量排名第一的为慢性继发性内脏疼痛,主要涉及胃炎、胃溃疡、慢性胃炎等。有明显精神心理因素的慢性胃炎患者,疾病发生时易产生焦虑或抑郁情感障碍,抗抑郁药可发挥较好的治疗作用。排名第2 的是以紧张性头痛、偏头痛、神经痛为主的慢性神经病理性疼痛。临床研究显示,三环类药物,特别是小剂量的阿米替林,对神经病理性疼痛的疗效确切,除了止痛外,还可发挥抗抑郁作用,对可能伴有抑郁症状的慢性疼痛患者起到了双重治疗效果[3]。对于排名第3 的慢性继发性头痛和颌面痛,临床多采用头痛、咽痛、耳痛等躯体症状的描述作为诊断证据,这是考虑到有可能需进一步明确病因,或可能伴有抑郁症状,应用此类诊断患者更易接受而增加依从性。

表4 慢性疼痛治疗中涉及的抗抑郁药统计结果(n=714)

天数(d) 数量 构成比(%)数量天数(d) 构成比(%)≤7 8~15 16~30 274 249 182 38.38 34.87 25.49 30~45>45 54 0.70 0.56

抗抑郁药治疗慢性疼痛处方使用频率最高的科室为神经内科,诊断主要为头痛、偏头痛、紧张性头痛、神经痛等。慢性疼痛和抑郁症间的神经生物学机制存在相同点,5-羟色胺和去甲肾上腺素等神经递质功能的失衡,既可产生抑郁,也有可能引起躯体疼痛[4]。故常使用抗抑郁药作为治疗该类疼痛的辅助用药,从而降低治疗的复杂性。消化内科使用该类药品频率也较高,主要应用于胃炎、胃溃疡、慢性胃炎等带来的慢性内脏疼痛,多与雷贝拉唑等质子泵抑制剂联用。精神心理方面的因素会提高食管内脏的敏感性,即使是微小的刺激也会导致胃肠道系列症状产生[5]。因此在常规用药基础上加用抗抑郁药,可促进症状的改善。

统计结果显示,患者年龄主要集中于46~65 岁,考虑此年龄段的患者在家庭、社会等方面占主导地位,压力相对较大,且身体机能在各方面与45 岁以下年龄段相比有所下降。而女性患者比例高于男性,可能与其更年期等生理方面或生活方面的变化有关。老年患者该类药品的使用,多数与其伴随的慢性病有关[6]。

目前,临床常用于治疗慢性疼痛的抗抑郁药物有高选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂等[7]。其中,阿米替林的使用频率最高,其镇痛机制可能与神经元的离子通道、内源性腺苷、α-受体及内源性阿片受体有关[8]。此外,鉴于多数患者病程较长,用药负担较大,而阿米替林的价格优势较明显,患者用药依从性较高,因此使用量达到了处方总量的60.08%。使用频率居第2 位的是美利曲辛,低剂量即可发挥作用[9]。可用于包括慢性内脏疼痛、慢性癌性疼痛及神经病理性疼痛在内的慢性疼痛的治疗,并可与质子泵抑制剂联用,用于慢性内脏痛中胃溃疡、慢性胃炎的治疗。使用频率居第3 位的是多塞平,可通过多种机制增强疼痛耐受。应用多塞平治疗慢性疼痛的剂量明显低于治疗抑郁症所需剂量[10]。另有研究表明,在治疗慢性内脏痛的过程中,如患者存在焦虑或抑郁等不良心理状态,会对胃肠道系统产生影响,从而影响治疗效果[4]。抗抑郁药处方数占慢性疼痛总医嘱数前3 位的药物均为三环类抗抑郁药(80.73%)。尽管有文献支持5-羟色胺再摄取抑制剂作为抗抑郁药的一线治疗药物,但三环类抗抑郁药物在减轻周围性神经痛方面,显示出了更强的作用[11]。但临床应注意,三环类抗抑郁药可导致严重的抗胆碱能及心血管方面的不良反应。

因抗抑郁药的镇痛效果不受其抗抑郁活性的影响,因此疼痛起效的时间早于抗抑郁作用的时间[12]。由本调查可知,超过7 d 量的处方达60%,鉴于慢性疼痛多为机体的软组织损伤所致,临床用于慢性疼痛治疗的实际给药剂量常从低剂量开始,并根据患者的病情进行调整,直到有缓解疼痛的效果,或患者不能忍受药品不良反应等为止[3],疗程相对较长。故本调查中处方的用药时间大多数符合《处方管理办法》要求。

单一使用抗抑郁药治疗慢性疼痛的情况较少(14.15%),主要为三叉神经痛、带状疱疹后神经痛的治疗。2~4 种药品联用占主要部分(80.67%),联合用药主要考虑为了获得更好的治疗效果,因患有慢性疼痛的患者心理状态较特殊,易产生焦虑或抑郁情绪,考虑治疗原发病的同时合用抗抑郁药对患者的精神状态也有明显改善作用。另外,抗抑郁药所具备的镇静作用,可有效降低因服用该种药物带来的不良反应,因此多于睡前或夜晚服用[13]。

单用药物治疗慢性疼痛,虽临床效果较理想,但药物未能调节患者的不良心理状态,故疼痛情况常反复[14]。因此除常规的药物治疗外,还需采取心理疏导等多学科综合治疗措施,才能较好地缓解疼痛。本院门急诊慢性疼痛治疗中抗抑郁药物的处方均从患者的疼痛情况出发,采用不同的给药方案,虽有部分不规范处方,但抗抑郁药的使用基本合理。在临床药物治疗过程中,医师应全面掌握各类药物的适应证和用法用量,根据患者实际情况合理选择。同时,药师应对处方进行严格审核,保障用药安全、合理、有效。