环境规制、技术投入与工业转型升级

——基于中国地级及以上城市面板数据的经验分析

林弋筌

(东北大学 工商管理学院,辽宁 沈阳110167)

一、文献综述

伴随工业化进程,中国获得了巨大的经济成就,与此同时,环境问题也不容忽视。总体上,自改革开放至1996年,中国能源消耗和二氧化碳排放一直以较快的速度上升。经过1996—2001年的稳定期后,2002年工业再次重型化,能源消耗和二氧化碳排放急速飙升①陈诗一:《中国的绿色工业革命:基于环境全要素生产率视角的解释(1980—2008)》,《经济研究》2010年第11期,第21-34页。,环境问题和工业转型升级问题的热度达到前所未有的程度。为了实现工业行业转型升级,提高环境质量,进而促进经济发展方式转型,实现绿色增长,中国实施了环境规制和以提高技术水平为主的产业转型政策“双管齐下”的战略。尤其是2016以来,为了缓解严重的环境问题,特别是面对雾霾问题,大幅度加强了环保督察力度。同时,按照“供给侧改革”的要求,对钢铁、煤炭等行业进行去产能、调结构改革。但是,目前中国仍未摆脱高消耗、高污染的发展模式,污染与发展仍然是一对突出的矛盾,工业转型升级迫在眉睫。

从现有的理论来看,工业行业向绿色发展模式的转型升级,主要有两种驱动力:第一是环境规制的“创新补偿”效应,第二是工业发展中的技术效应和结构效应。其中,“波特假说”②M.E.Porter,“America’s Green Strategy”,Scientific American,Vol.264,No.4,1991,p.168.③Michael E.Porter,Claas van der Linde,“Toward A New Conception of the Environment Competitiveness Relationship”,The Journal of Economic Perspectives Vol.9,No.4,1995,pp.97-118.首次提出了环境规制的“创新补偿”效应,认为适当的环境规制在提高企业成本、对经济增长产生负面影响的同时,也可以促进企业技术和管理“创新补偿”,从而抵消其负面影响。这为通过环境规制促进经济和产业转型提供了一个理论框架。但是,遗憾的是,以新古典经济学为代表的主流经济学理论认为,市场经济条件下不存在通过“创新补偿”提升企业技术水平的机制①Karen Palmer,Wallace E.Oates,Paul R.Portney,“Tightening Environmental Standards:The Benefit-Cost or the No-Cost Paradigm?”,The Journal of Economic Perspectives Vol.9,No.4,1995,pp.119-132.②Jaffe,Adam B,Steven R Peterson,Paul R Portney,Robert N Stavins.“Environmental Regulation and the Competitiveness of U.S.Manufacturing:What Does the Evidence Tell Us?”,Journal of Economic Literature 33,1995,pp.132-163.,支持“波特假说”的理论和经验研究证据都不充分③Jaffe,Adam B.&Newell,Richard G.&Stavins,Robert N"Chapter 11 Technological change and the environment",Handbook of Environmental Economics,in:K.G.Mäler&J.R.Vincent(ed.),Handbook of Environmental Economics,Elsevier volume 1,2003,pp.461-516.。诸多基于中国经验的研究,所呈现的证据对“创新补偿”的支持也非常有限④李斌,彭星,欧阳铭珂:《环境规制、绿色全要素生产率与中国工业发展方式转变——基于36个工业行业数据的实证研究》,《中国工业经济》2013年第4期,第56-68页。⑤王杰,刘斌:《环境规制与企业全要素生产率——基于中国工业企业数据的经验分析》,《中国工业经济》2014年第3期,第44-56页。;而Grossman和Krueger提出的环境质量与经济增长之间的倒U形“环境库兹涅茨曲线”关系,认为当经济发展进入后工业化时期,技术效应和结构效应超过规模效应,环境质量随着经济增长逐步改善⑥Grossman,Gene M.and Krueger,Alan B.,“Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement”,NBER Working Paper,2001,No.3914.。在中国环境经济领域,围绕着中国环境库兹涅茨曲线的形状、拐点相关的研究非常多,判断也不尽一致⑦赵忠秀,王苒,闫云凤:《贸易隐含碳与污染天堂假说——环境库兹涅茨曲线成因的再解释》,《国际贸易问题》2013年第7期,第93-101页。⑧贾惠婷:《能源效率、产业结构与环境库兹涅茨曲线——基于中国省际数据的实证分析》,《企业经济》2013年第4期,第28-32页。。

多数市场经济国家实行了严格的环境规制政策,并成功促进了一些地区工业行业转型升级和资源型城市的经济转型。因此,国内的研究文献主要以“波特假说”和“环境库兹涅茨曲线”提出的研究框架为基础开展研究,诸多政策也以此为依据制定。尤其是在中国,由于政府在环境治理,以及工业发展和转型方面,承担了比企业更重要的职责,政府通常比企业更关心环境转型和工业转型,但工业转型升级的直接行为主体是企业,这使得环境规制政策对工业转型升级的效果变得更加不确定。

同时,在工业行业转型升级方面,中国政府设有发改委、工信、科技等多个部门提供技术研发、政策研究等多方面的支持。这些支持的效果,将在很大程度上影响中国工业转型升级的进程和成败。遗漏政府投入因素,有可能还是一些研究文献结论不一致、不稳健的原因之一。面对环境与发展的冲突问题,政策制定需要特别审慎。为了促进中国工业转型升级,是否可以实行更严格的环境规制政策?应该更多的依靠政府科技部门的投入,还是以企业和其他市场主体自身的努力为主?因此,本文在现有文献的基础上将技术投入纳入到分析框架之中,重点研究环境规制、技术投入与工业行业转型升级的关系。

二、理论分析与理论假设

促进工业转型升级,实现绿色发展模式,是我国当年及未来很长一段时间经济领域的重点问题。为此,中国出台了大量的产业政策。这些政策主要有环境规制和技术投入两大类。

第一,环境规制方面。包群、邵敏等认为我国地方政府环境政策实践中,环保执法力度是环保立法能否有效改进环境质量的关键⑨包群,邵敏,杨大利:《环境管制抑制了污染排放吗?》,《经济研究》2013年第12期,第42-54页。。胡建辉等将环境规制政策工具分为市场化环境规制和行政化环境规制政策两大类,运用面板门槛模型,研究了市场化环境规制和行政化环境规制政策两类政策工具对产业结构升级的影响⑩胡建辉,李博,冯春阳:《城镇化、公共支出与中国环境全要素生产率——基于省际面板数据的实证检验》,《经济科学》2016年第1期,第29-40页。。诸多文献都验证了环境规制和企业竞争力,以及产业结构升级之间存在显著的关系。童健、刘伟等构建了环境规制、要素投入结构和工业行业转型升级的理论模型,所考虑的要素投入包括了资本、劳动和环境资源,也从要素投入结构差异的角度论证了差异化环境政策及其对工业行业转型升级影响的J型特征[11]童健,刘伟,薛景:《环境规制、要素投入结构与工业行业转型升级》,《经济研究》2016年第7期,第43-57页。。

显然,我国的环境规制政策及其作用机制与西方国家不同,西方国家以市场化的环境税政策和行业自律的非正式规制为主,而中国则以环境税和环境督察行政指导为主,尤其是环境督察行政指导,在供给侧改革等政策实践中,发挥着非常关键的作用。此外,随着人们环保意识的提高,社会组织、公众自发监督、协商促使污染型企业节能减排,以及上市公司的社会责任管理、污染投诉、媒体监督等的“非正式环境规制”也越来越重要。这要求我们对环境规制进行分类考虑。

总体上,环境规制对企业部门的影响主要包括两方面:一方面可能存在“创新补偿”效应,另一方面,可能存在“遵循成本”效应,即加重污染企业的负担。有的文献认为,西方国家环境规制的效果传递主要体现为通过规制政策改变企业成本结构,促进技术提升①Sengupta Aditi,“Environmental Regulation and Industry Dynamics”,The B.E.Journal of Economic Analysis & Policy,2010.De Gruyter,vol.10,No.1,pp.1-29.,从而产生“创新补偿”效应。而中国的政策环境作用机制与此有所区别,通常把中国的环境规制政策分为市场化环境规制和行政化环境规制政策两类,认为在中国的环境规制实践中,存在更多的政府行政指导。比如,雾霾严重期间限制生产、某些地区严格禁止污染型企业进入(比如海南省的大多数区域)等。因此,这部分区域的环境政策,实际上是政府直接干预或主导了区域产业结构和技术类型。这类环境政策直接影响了技术选择和产业转移,但并不会直接激励技术创新。因此,中国的环境规制是否发生了“创新补偿”效应,尚有待检验。实际上,行政命令型的环境规制主要体现在地方政府的行业准入方面,这也是本文不将结构效应纳入到分析框架中的另一个原因,以避免在模型设置中出现因果倒置问题。

第二,技术投入方面。产业转型升级的本质问题在于产业技术提升和创新,产业发展的环境绩效、资源绩效都是产业技术水平的体现。现阶段,中国的技术投入主要通过技术引进、技术改进和技术创新实现。环境规制与技术创新之间的关系,是现有文献研究的重点,尤其以Acemoglu D.等人②Acemoglu D.,et al.“The Environment and Directed Technical Change”,American Economic Review,Vol.102,No.1,2012,pp.131-166.③Acemoglu,D.,et al.“The Environment and Directed Technical Change in a North-South Model”,Oxford Review of Economic Policy.2014,Vol.30,No.3,pp.513-530.构建的DSGE模型影响最为广泛。

由于技术创新的不确定性,传统宏观经济学中将技术创新作为外生变量处理,经典RBC文献通常假定技术创新为白噪声冲击的AR过程。随着研究的深入,在环境规制研究领域,也有一些文献将技术创新内生化。Acemoglu D.等人对RBC模型进行了一个关键拓展,从而引入了污染投入、环境技术和研发部门。在此基础上,Hémous D.④Hémous D.,“The Dynamic Impact of Unilateral Environmental Policies”,Journal of International Economics,Vol.10,No.3,pp.80-95.扩展了一个包含国际贸易的中等规模DSGE模型,对前者构建的以科学家人数为科研投入的研发方程进行了拓展,将设备技术水平设定为科学家人数、技术环境和现有技术水平的函数。Van den Bijgaart I.⑤Van den Bijgaart,I,“The Unilateral Implementation of a Sustainable Growth Path With Directed Technical Change”,European Economic Review,2017,vol.91,pp.305-327.等也采用了类似的理论模型框架。

由于我国正处于经济转型和发展的关键时期,如何通过有效的产业政策,尤其是促进技术研发和创新的政策来促进产业转型升级,是我国当前政策的重点之一。但是,技术投入和创新的行为主体应该是政府还是企业?这显然是有待研究的重要问题。在2016年林毅夫和张维迎关于产业政策问题的讨论中,林毅夫提出,英、美、德、法以及日本、“亚洲四小龙”过去的经济快速发展,都得益于“积极有为的政府制定了产业政策来推动新的产业发展”“企业家的创新主要是在产品和技术层面,基础科研和公用技术的突破依靠政府支持”。张维迎则认为技术进步和新产业不可预见,他提出:“产业决策是集中决策,是一场豪赌”,“将每个人犯错的概率累积到一起,加大了集体出错的概率”⑥银昕,徐豪,陈惟杉:《辩论了20年,林毅夫、张维迎到底在争什么?》,《中国经济周刊》2016年第44期,第22-23页。。他们所讨论的问题无疑是我国产业政策和科技创新体系中的重大问题。政府直接投入,还是以企业为主体投入?这不仅是产业转型升级中技术投入的途径和转型机制问题,也是我国国家科研和创新体系设计要考虑的首要问题。

基于以上分析,提出两个重要问题如下:

第一,环境规制产生“创新补偿”效应是有条件的。很多研究文献认为,中国的工业行业中,环境规制产生“创新补偿”需要环境规制强度较高。也有一些文献认为,中国的环境规制并没有产生“创新补偿”效应。环境规制对工业转型的影响,可能不是线性的。同时,技术投入对工业转型存在直接影响,遗漏技术投入变量可能导致严重的估计偏误,未充分考虑技术投入可能是现有文献研究结论非常不一致的原因。因此,有必要把技术投入纳入到模型之中进行计量经济分析。

第二,政府技术投入和企业技术投入的效果可能不相同。有的观点认为,政府提供技术研发投入促进工业转型升级的作用至关重要。其中,对污染型企业而言,环境规制强度越高,企业越有可能被迫增加研发投入;而政府技术投入则不仅作用于污染型行业,对清洁行业也具有促进转型升级的作用。但是,也有很多学者指出,企业才是行业转型升级的直接行动主体,企业的技术投入更能促进工业转型升级,工业转型升级和技术投入也应坚持“市场决定”,以企业投入为主。因此,本文将政府技术投入和企业技术投入纳入模型中分别进行检验。

三、模型设置、变量与数据

(一)计量模型的设定

本文研究的核心问题是环境规制、技术投入对工业行业转型升级的影响机制。由于环境规制对经济的影响通常存在技术效应、结构效应、规模效应等多种影响,最终影响取决于各种影响之间的大小关系①Brian R.Copeland,M.Scott Taylor,“Trade and the Environment:Theory and Evidence”,Princeton University Press,2003,pp.67-106.,从而呈现正U、倒U、正N、倒N型等各种复杂形态,因此模型中的解释变量包含了污染排放治理强度(FERI)的一次、二次(FERI2)和三次项(FERI3)。同时,还应考虑到市场机制和政府行为在工业行业转型升级中的作用。据此,构建本文的基本模型如下:

模型中,被解释变量TRANS为工业行业转型升级,下标i、t分别表示城市、年份。FERI为环境规制强度,RD_go为政府技术投入,RD_en为企业技术投入,X为其他控制变量;ai为不可观测的个体异质性截距项,μt为可能存在的时间固定效应,εit为随机干扰项。

(二)关键变量的解释与度量

(1)工业转型升级(TRANS)

常见的工业转型升级量化评价方式主要有四类。第一类:在DSGE模型的框架下,通常用工业行业的清洁型中间产品对污染型中间产品产量之比来衡量工业转型升级(如Acemoglu D.等),由于在唯一最终产品的生产过程中,清洁型中间产品、污染型中间产品之间存在竞争关系,二者之间的比值即工业转型升级的量化指标。为了研究环境规制对工业产业升级的影响机制,童健、刘伟、薛景定义的工业行业升级也为污染密集型行业产值与清洁行业产值之比。它不仅反映了工业的内部产值结构,也体现了工业技术水平。在DSGE框架下研究宏观层面的工业转型问题,很有可能是目前文献中最合适的指标。但在城市层面,由于数据获取难度太大,无法在计量经济模型中使用。第二类:在工业转型升级综合评价研究文献中,往往通过构建包含多方面因素的综合评价指标体系②谢伟峰:《中国区域技术效率的差异及其原因探究》,《财经理论与实践》2014年第3期,第111-115页。③岳意定,谢伟峰:《城市工业转型升级发展水平的测度》,《系统工程》2014年第2期,第132-137页。④王玉燕,林汉川:《全球价值链嵌入能提升工业转型升级效果吗——基于中国工业面板数据的实证检验》,《国际贸易问题》2015年第11期,第51-61页。,构建的指标体系所考虑的也主要是经济效益、资源与环境效率等因素。第三类:关于工业转型升级的计量经济模型经验研究文献中,常见的工业转型升级的评价指标主要有投入产出效率、环境效率等。第四类:还有很多文献直接用产业结构作为产业转型升级指标。

工业转型升级完整的含义,应包含两方面:第一,生产同类产品的现有工业行业生产效率和环境效率提升;第二,运用新技术生产新产品的新行业的发展。上述前三类评价方式本质上都将工业转型升级界定为投入产出效率的提升,他们之间的不同主要在于投入、产出要素的包含范围和计算方法。而第四类指标,即产业结构,因未能反应行业内部的技术和效率提升,不合适作为本文工业转型升级指标。因此,我们在前述三类评价方式的基础上,用DEA模型计算城市包括环境投入的投入产出效率,将投入的范围界定为资源、人力和环境投入(环境投入在DEA模型中定义为负产出),而产出则界定为工业企业利润总额。所计算出来的资源、人力、环境的产出效率,则不仅体现了工业生产对物质资本和人力资本的转化效率,环境效率,还包含了新技术、新产品、新行业的出现带来工业行业的盈利能力上升。本文使用DEA方法计算资源、人力、环境的产出效率作为工业转型升级指标。

由于本文所使用的计量经济模型为面板数据模型,被解释变量为产业转型升级,须保证变量在横截面和时间序列上均可比较。因此,本文计算工业转型升级指标使用的计算方法为DEA窗口模型。

(2)环境规制强度(FERI)

正式环境规制主要包括市场化环境规制和行政化环境规制两类。市场化环境规制方面,中国第一部正式的环境法是1989年出台的《环境保护法》,至今共形成了29部环境保护相关的法律,以及84部地方法规,构成了我国现行的环保法律体系①刘郁,陈钊:《中国的环境规制:政策及其成效》,《经济社会体制比较》2016年第1期,第164-173页。。但实际上,中国环境保护的执行强度,很大程度上取决于政府的执法力度②包群,邵敏,杨大利:《环境管制抑制了污染排放吗?》,《经济研究》2013年第12期,第42-54页。,虽然在国外研究文献中,市场化环境规制强度通常用环境税衡量。但中国的环境税本身市场化程度不高,并且数据难以获取;行政命令型环境规制作为中国环境规制实践中的重要手段,实际效果甚至超过了环境税,但其强度难以直接量化。因此,本文不直接分别衡量市场化环境规制强度和行政命令型环境规制强度。而将二者合并考虑,用污染排放治理强度间接衡量正式环境规制的强度。

在现有数据条件下,中国的污染排放治理强度度量是一个难题,很多文献对此开展了研究,总结了文献中常见的几种度量方法及其优缺点③张成,陆旸,郭路等:《环境规制强度和生产技术进步》,《经济研究》2011年第2期,第113-124页。④李玲,陶锋:《中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角》,《中国工业经济》2012年第5期,第70-82页。⑤王勇,李建民:《环境规制强度衡量的主要方法、潜在问题及其修正》,《财经论丛》2015年第5期,第98-106页。。总体而言,在现有的文献中,还没有发现同时符合数据可取、理论完备两个条件的“完美”指标。例如,企业治污投资、废水排放达标率、二氧化硫去除率等指标虽然能很好的量化污染治理强度,但数据极难获取。国内外很多文献用单位产值的污染排放作为污染排放治理强度指标⑥Sancho,F.H.,Tadeo,A.P.,Martinez,E.,“Efficiency and Environmental Regulation:An Application to Spanish Wooden Goods and Furnishings Industry”,Environmental and Resource Economics,No.15,2000,pp.365-378.⑦Smarzynska,Beata and Shang-Jin Wei,“Pollution Havens and Foreign Direct Investment:Dirty Secret or Popular Myth?”Centre for Economic Policy Research Discussion Paper,2001,No.2966.,但正如张成、陆旸等研究所指出的,该指标的改善中,有一部分是由于技术进入引起的⑧张成,陆旸,郭路等:《环境规制强度和生产技术进步》,《经济研究》2011年第2期,第113-124页。。因此,对本文的研究需求而言,单位产值污染排放指标也存在明显缺陷:单位产值污染排放的变化中包含了生产技术进步,而本文的被解释变量是工业产业转型升级,不适宜用于回归分析。

目前在城市层面数据可取、直接衡量工业污染排放治理强度的指标仅有一般工业固体废物综合利用率、污水处理厂集中处理率两个指标。李斌、原毅军等均使用了此类指标⑨李斌,彭星,欧阳铭珂:《环境规制、绿色全要素生产率与中国工业发展方式转变——基于36个工业行业数据的实证研究》,《中国工业经济》2013年第4期,第56-68页。⑩原毅军,谢荣辉:《环境规制的产业结构调整效应研究——基于中国省际面板数据的实证检验》,《中国工业经济》2014年第8期,第57-69页。。并且,这两个指标本身能很好地反映政府和企业对环境保护和环境治理的重视程度,符合本文模型设置的要求。由于无法对二者赋权,本文对其分别进行[0,1]线性标准化后进行等权平均处理,作为本文的工业污染排放治理强度指标(FERI)。

(3)政府技术投入和企业技术投入

技术投入中,政府技术投入(RD_go)用地方政府财政科学支出占地方财政支出的比例衡量,测量的是地方政府为了促进产业升级,在科学技术方面的整体投入。企业技术投入(RD_en)用扣除房地产开发投资的固定资产投资(不含农户),对规模以上工业企业固定资产净值年平均余额的比值来间接衡量。

(4)其他控制变量

除环境税和行政命令环境规制外,居民的环保意识和环保行为也能起到环境规制的作用,这种现象被称为“非正式环境规制”。本文借鉴Pargal and Wheeler[11]Pargal,Sheoli,Wheeler,David,“Informal Regulation of Industrial Pollution in Developing Countries”,Journal of Political Economy,Vol.104.No.6,1996,pp.1314-1327.和原毅军、谢荣辉[12]原毅军,谢荣辉:《环境规制的产业结构调整效应研究——基于中国省际面板数据的实证检验》,《中国工业经济》2014年第8期,第57-69页。的方法,还引入了对数人均工资(Lnwage)和人口密度衡量(density)的非正式环境规制强度指标。此外,还控制了对数FDI(lnFDI)、对数GDP(LnGDP)、用工业总产值衡量的工业规模的对数(Lnoutput),以及对数固定资产投资(Lnasset)。

(三)数据说明

为了保证统计口径一致,本文使用的数据均来源于《中国城市统计年鉴》。287个地级市及省会城市、直辖市2005—2017年13年的面板数据,删除了数据缺失较多的拉萨市、儋州市和郴州市。

四、实证结果及分析

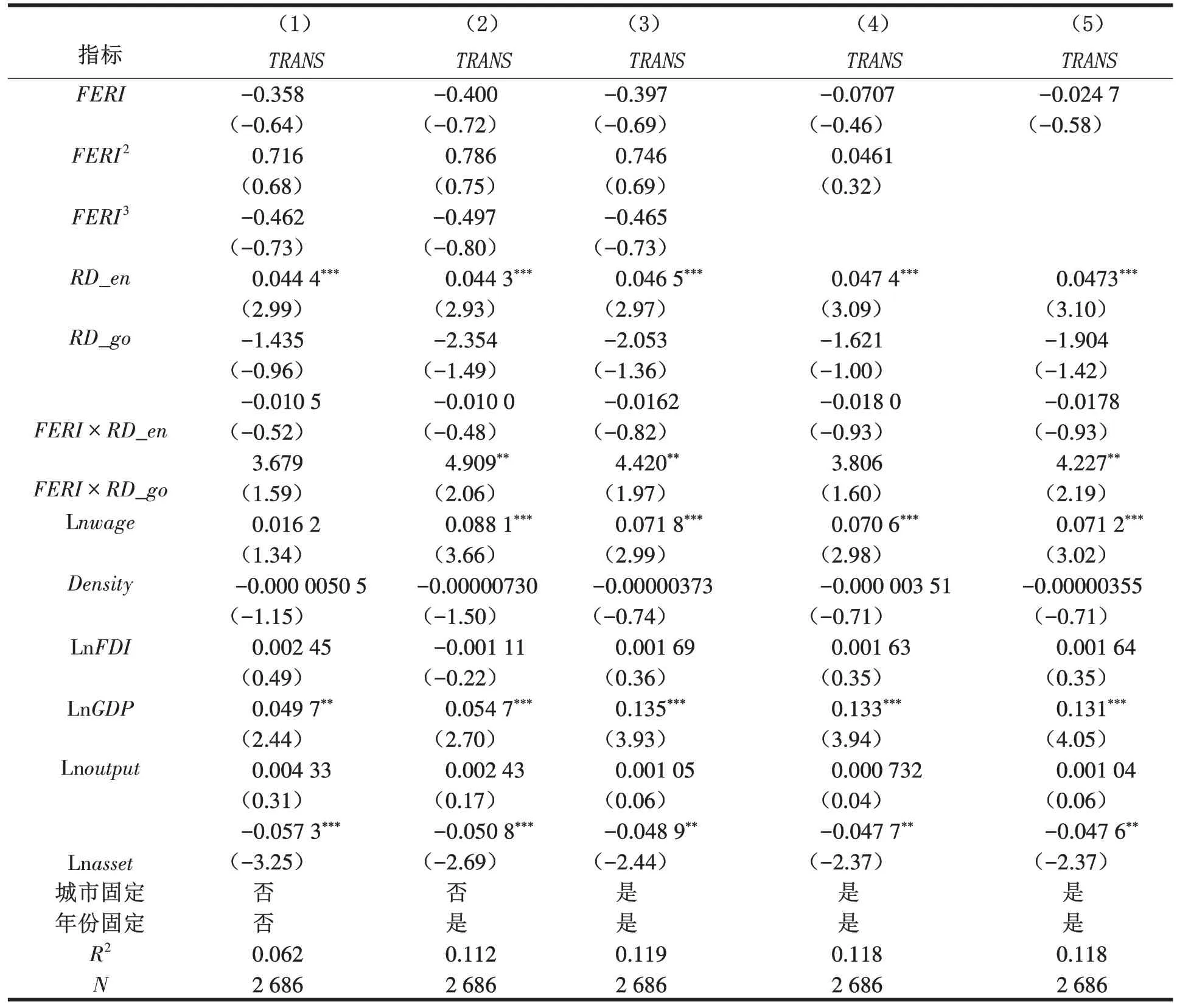

为了克服不可观测的城市个体效应和被遗漏的个体异质性带来的估计偏差,可对(1)式进行离差变换进行组内估计(固定效应),也可用差分法消除异质性。考虑到本文使用的数据集为13年的面板数据,组内估计效率更高。并且,由于(1)式中个体异质性αi和εi的独立同分布假设可能不满足,传统的豪斯曼检验可能不准确,本文还使用聚类稳健标准误方法进行过度识别检验。豪斯曼检验和过度识别检验结果均强烈拒绝了αi与解释变量和不随时间改变的个体特征不相关的原假设,支持使用组内估计(固定效应)模型。经过联合显著性检验,模型应该包含城市-年份双向固定效应,作为对照,本文采用了多种回归方法,回归结果见表1。表1中,第(1)列为不考虑城市固定效应和年份固定效应的OLS回归结果,第(2)列为考虑年份固定效应但不考虑城市固定效应的回归结果,第(3)(4)(5)列为同时考虑城市固定效应和年份固定效应的回归结果,所有回归均采用城市聚类稳健标准误。其中,第(3)列的解释变量中包含了环境规制的水平项、平方项和立方项,第(4)(5)列依次剔除立方项、平方项。经检验,(,(3)(4)(5)列中,环境规制的水平项、平方项和立方项系数均不显著,因此,应以第(5)列的结果为主进行解释。

环境规制和技术投入是本文关注的主要变量。首先,环境规制方面,和大多数研究环境规制的企业绩效、竞争力等经济效应的文献结论一致,正式环境规制的水平项、平方项和立方项的回归系数均不显著,反对“波特假说”,而符合新古典经济学关于环境规制不能产生“创新补偿”效应,从而不能促进产业转型升级的主张;其次,技术投入方面,企业技术投入系数显著为正,但政府技术投入的系数不显著。企业作为工业行业转型升级的直接行为主体,其技术研发、生产设备更新换代等行为是工业转型升级的直接推动力量,这在本文的实证结果中得到了支持;但是,地方政府技术投入对工业转型的作用并未得到有力的支持,这有可能缘于本文使用的变量不是直接衡量政府技术投入的研发经费、技术改造经费等直接指标;也有可能是由于政府技术投入(地方政府科学技术经费)研发效率不高、向产业转化率低引起的。这意味着,政府在促进工业转型升级方面的努力,应该大力改革科研体制,同时,坚持“市场决定”的原则,通过完善市场机制,充分发挥市场自身的功能,引导、激励企业成为工业转型的主要推动力量。

由于环境规制本身也会对技术投入产生影响,例如,环境规制强度越高,政府和企业越会增加更多的技术投入来进行技术升级,这一传导机制的存在可能会导致估计结果存在一定的偏差。因此,还需要引入环境规制与企业技术投入的交互项(FERI×RD_en)、环境规制与政府技术投入的交互项(FERI×RD_go)。引入交互项除了克服估计偏差外,还有助于我们分析政府与企业的技术投入效果对环境规制的响应。第(5)列中,环境规制与企业技术投入的交互项系数不显著,企业通过增加技术投入促进转型升级的机制不受环境规制强度的影响,再次验证了新古典经济学关于环境规制不能产生“创新补偿”效应的主张;虽然政府技术投入自身系数不显著,但环境规制与政府技术投入交互项显著为正,政府在环境规制的压力下的技术投入可以促进产业转型升级,即在政府部门存在“创新补偿”效应。

衡量非正式环境规制的两个变量中,对数人均工资系数显著为正、人口密度的系数不显著。使用人均衡量非正式环境规制的原因是,通常而言,收入水平越高,人们的环保意识和环保行为动机越强,更加有可能监督企业提高技术水平,降低污染,或者监督政府和企业,主动限制污染型产业的投资和发展。本文的回归结果支持这一假设;但人口密度(DENSITY)的系数均不显著。这有可能是因为变量选择效果不佳,也有可能是由于与人口密度相关的非正式环境规制在我国的作用尚未有效发挥。

此外,笔者注意到,年份固定效应方面,第(1)列的R2为0.062,增加年份效应后第(2)列的R2上升为0.112,说明不可观测的年份效应能够解释0.05(0.112-0.062)的工业转型升级,这些不可观测的年份效应也许包含社会共同的技术进步、管理效率提升、行业内部结构优化、环保意识增强等。估计结果中,城市虚拟变量系数显著为正的城市非常少,仅有三亚市、海口市、东营市、深圳市、防城港市、陇南市、雅安市、鹰潭市,可能是由于这些城市在产业准入、产业限制和政府对产业发展的服务方面的政策,发挥了正向作用。其他绝大多数城市的个体效应系数为负,但无明确规律可循。从模型的R2来看,这些未经验明的未知因素对城市工业转型升级的影响并不大,因此,本文未进一步考虑这些不可观测的个体效应。

表1 OLS回归结果

(二)内生性问题与工具变量

由于环境规制有可能是内生解释变量,有必要进行相关的检验和工具变量估计。寻找合适的工具变量非常困难,尽管张成、陆旸①张成,陆旸,郭路,等:《环境规制强度和生产技术进步》,《经济研究》2011年第2期,第113-124页。和林季红、刘莹②林季红,刘莹:《内生的环境规制:“污染天堂假说”在中国的再检验》,《中国人口·资源与环境》2013年第1期,第13-18页。等使用环境规制的滞后期作为工具变量,但在本文的模型和数据环境中,环境规制对工业行业转型升级的影响,不仅体现在当年,也有可能延续到之后的年度。并且,也无法通过弱工具变量检验,因此,环境规制的滞后期不合适作为本文的工具变量。

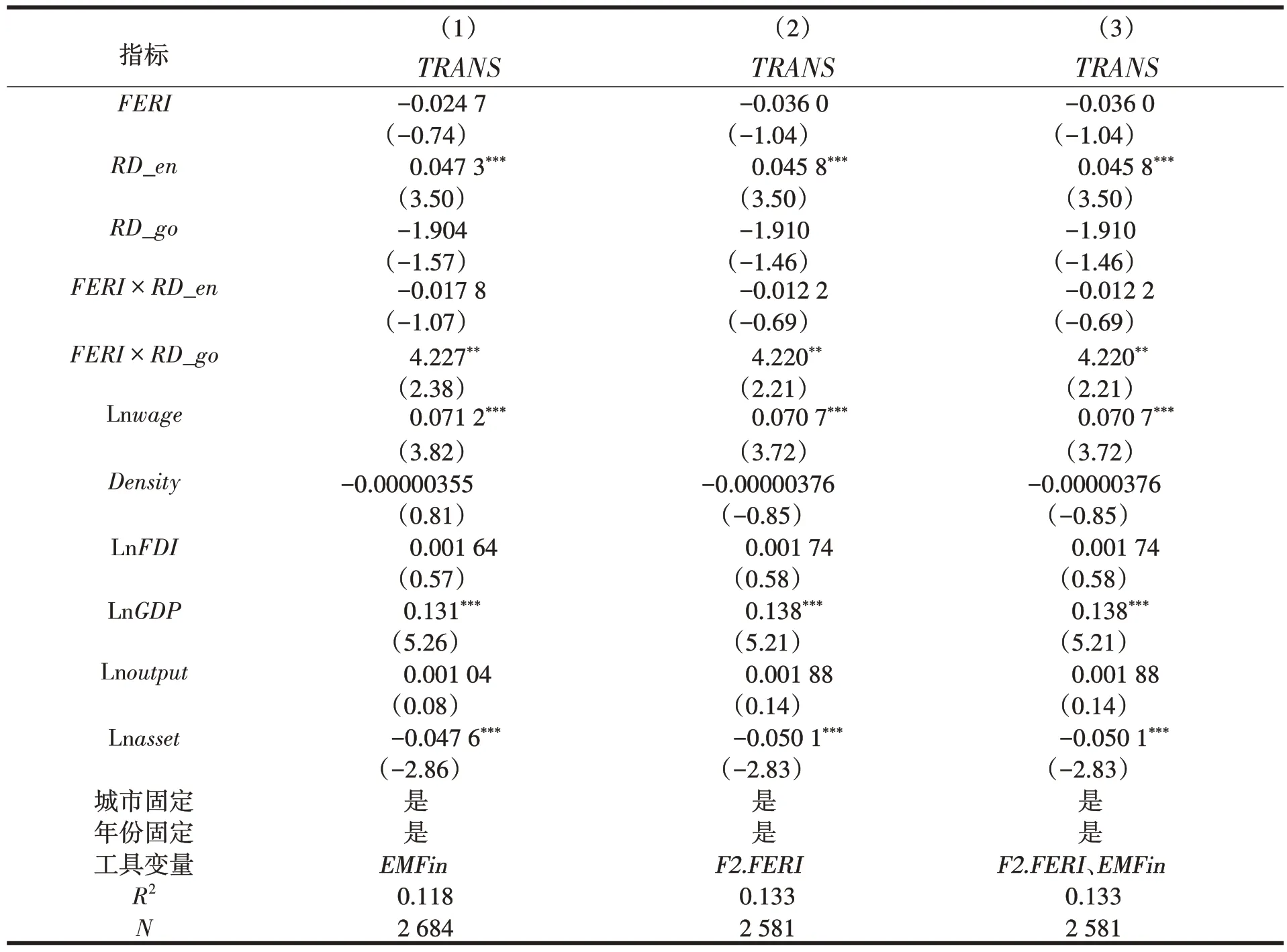

在研究过程中,我们尝试过很多可能的工具变量,和大多数研究文献一样,完美的工具变量总是难以寻找。经过大量的检验和比较,本文尝试使用正式环境规制的提前两期(F2.FERI)和滞后一期(L.FERI)、金融业从人员比重(EMFin)三个指标作为备选工具变量进行分析。其中,正式环境规制的提前两期、金融业从人员比重很好地通过了不可识别检验、弱工具变量检验和外生性检验;正式环境规制的滞后一期(L.FERI)虽然很好地通过了正交性检验和不可识别检验,但不能通过弱工具变量检验,不合适用作工具变量。因此,本文分别使用F2.FERI、EMFin以及同时使用二者作为工具变量的估计结果。具体的回归结果见表2。

表2 回归结果(工具变量法)

表2中,我们分别用不同的工具变量处理了环境规制强度的内生性问题。比较表1和表2的回归结果,发现主要变量回归系数的符号和显著性水平均保持不变,并且,运用两个工具变量(F2.FERI EMFin)的(3)列和只用F2.FERI作为工具变量的(2)列结果完全一样。总体上,对内生性问题进行处理后,前文的检验结论仍然保持不变。

(三)进一步分区检验

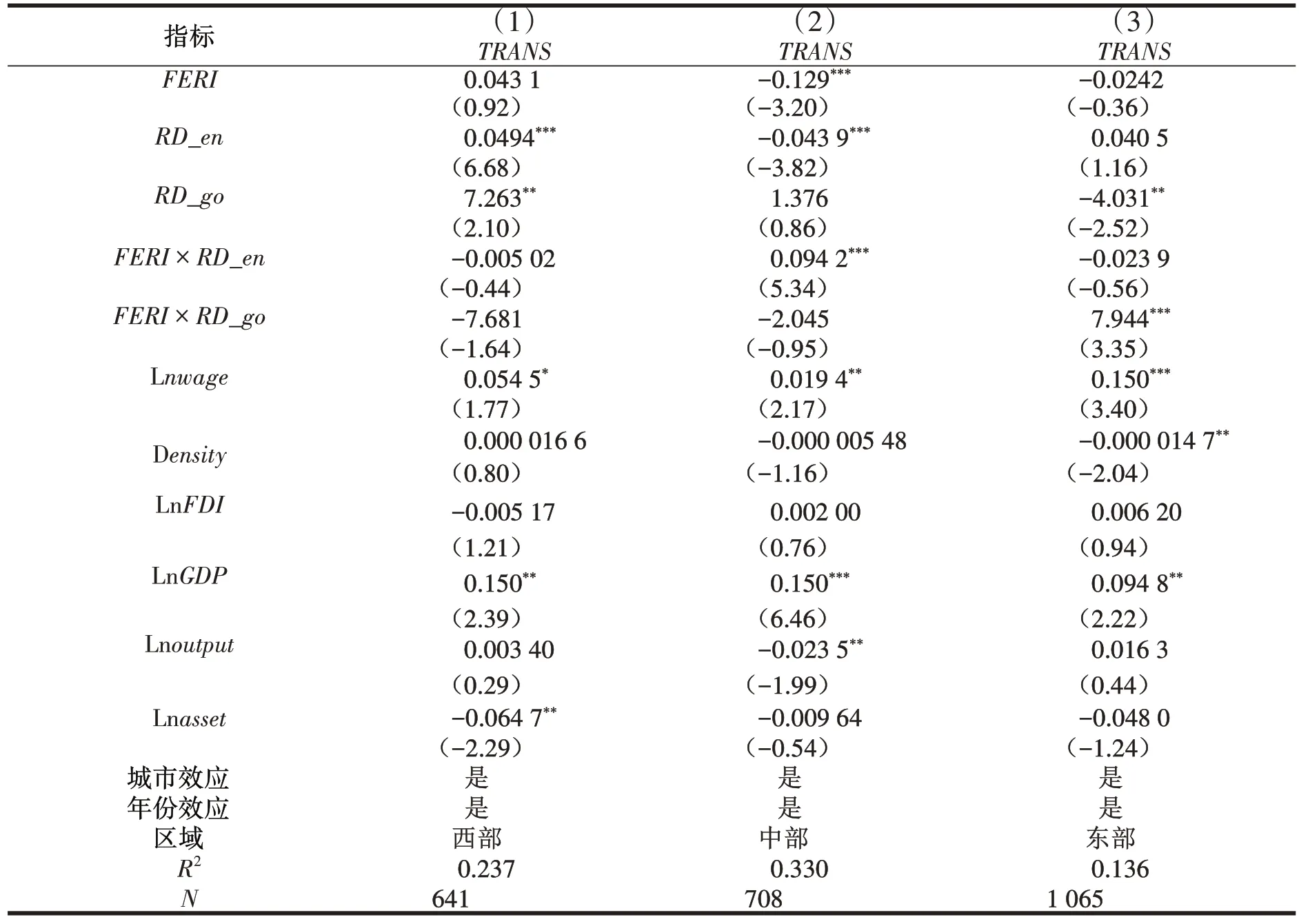

考虑到中国的地区差异和区域间产业转移,我们通过不同方式划分样本范围进行分区检验,第(1)(2)(3)列分别为把研究样本限制为西部、中部、东部城市的回归结果,见表3。

从表3中的检验结果来看,环境规制的水平项在西部、东部地区仍然不显著,但在中部地区显著为负;而企业技术投入在西部地区显著为正、在中部地区的系数显著为负、在东部地区不显著;环境规制与企业技术投入的交互项在中部地区显著为正,在西部、东部地区不显著;环境规制有政府技术投入的交互项则在西部和中部地区不显著,而在东部地区显著为正。这可能是由于中国工业部门在东-中-西部的梯度转移所致。比如电解铝行业、钢铁、焦化等行业向中部地区的转移,导致企业技术投入系数显著为负。在中部地区承接产业转移和新能源产业的过程中,在环境治理压力下,表现为环境规制与企业技术投入的交互项显著为正。而西部本身工业发展相对落后,政府和企业技术投入都能显著促进产业转型升级,但环境规制对其促进功能受到影响不显著;东部地区经济发达,在产业结构向服务业转型和工业高端化转型的过程中,反而表现为政府技术投入对工业转型升级产生显著的负面影响,并且在环境规制的压力下,东部地区环境规制与政府技术投入交互项的系数显著为正,比如,江苏、浙江、广东等省,政府加大投入力度,从而在超低排放方面领先全国。对中部和东部地区进行比较,发现中部地区在企业部门存在“创新补偿”效应,而东部地区则在政府部门存在“创新补偿效应”,由此,笔者认为我国的环境政策应该在不同区域间有所差别,在东部地区的工业行业转型升级中坚持以市场为主导,而在中部地区可以适当运用政府环境规制政策倒逼转型升级。

表3 分区检验

五、结论与政策含义

工业转型升级是当前我国宏观经济背景下经济发展机制转换的关键议题,为了推进我国工业转型升级,政府提出了制造强国战略,出台了大量的产业政策,同时加强了环境规制强度。但对环境规制能否促进产业转型升级,国内外大量的文献研究结论不尽一致。这可能是由于在模型设置方面遗漏了重要变量,作为促进产业升级的重要措施,技术投入通常并没有在文献中得到充分考虑;也有可能是由于模型估计在技术方面未能有效处理内生性问题,即解释变量中的环境规制与扰动项相关,导致估计结果偏离真实参数,从而得出错误结论。为此,本文使用大样本数据保障工具变量检验结果的可信性,经过严格的模型设置和稳定性检验,并将样本分类(东部、西部、中部城市)进行分区检验。

经过检验发现:(1)总体而言,本文的检验结果支持了新古典经济学关于环境规制不能促进企业技术创新,从而在企业部门不存在“创新补偿”效应的主张;(2)企业部门的技术研发、生产设备更新换代等行为能显著推动工业转型升级;(3)政府在环境规制的压力下的技术投入可以促进产业转型升级,即在政府部门存在“创新补偿”效应;(4)进一步的分区检验则认为,中部地区在企业部门存在“创新补偿”效应,而东部地区则在政府部门存在“创新补偿效应”;(5)非正式环境规制的两个变量中,收入水平越高,人们的环保意识和环保行为动机越强,对产业转型升级存在显著的影响。通常认为,人口密度越大,人们更加关心环境问题,但同时,这些区域收入水平也更高,人们可能因为高收入而放弃对环境质量的追求。并且,人口密度越大的区域,服务业的比重相对也较高,从而工业占比可能下降。

本文的研究结论为我国通过实施环境规制政策和技术投入促进产业升级提供经验证据。主张以政府“有形之手”为主治理环境,而以市场“无形之手”为主促进产业转型升级;应该大力改革科研体制,鼓励企业加大技术投入。同时,坚持“市场决定”的原则,通过完善市场机制,充分发挥市场自身的功能,引导、激励企业成为工业转型的主要推动力量;环境政策应该在不同区域间有所差别,在东部地区的工业行业转型升级中坚持以市场为主导,而在中部地区可以适当运用政府环境规制政策倒逼转型升级。