网络法制新闻标记性话语的伦理语用识解

肖薇

(1.合肥工业大学 外国语学院,安徽 合肥230601;2.中国人民大学 外国语学院,北京100872)

法制新闻需要媒体秉持客观公正的报道原则。然而媒体会通过重复的视觉信息和思想观念的积累对受众进行反复引导①Gerbner G.,L.Gross,M.Morgan,N.Signorielli,“Living with Television:The Dynamics of the Cultivation Process”,J.Bryant,D.Zillman eds.“Perspectives on Media Effects”,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,1986,pp.17-40.。视觉信息是指文字、图片、音像等各类符号模态,思想观念是隐含于视觉信息下的媒体态度,媒体态度即新闻信息意图之外的新闻评价意图。近年来随着新媒体的普及,网络法制新闻报道似乎愈发呈现出语气情感化和态度明示化特征,如“XX法院的女法官、女助理、女执行员们,办起案来、做起事来都是雷厉风行、风风火火,既有女同志的细腻温婉,更有男同志的果敢刚毅,为推动清案工作的顺利开展做出了积极的贡献”;“该女子在网络上秀出跟自己男友的恩爱照时,偶然得知男友与另一男子有染,而‘另一男子’就是自己相识多年的‘男闺蜜’”。此类话语往往因标点、形态、义素、句式等非规约性用法而具备了标记性特征,令人印象深刻。那么,该现象在法制新闻报道中是否具有普遍性?标记性话语如何表征评价意图?如何得到话语识解?本文拟就此深入探讨。

一、相关概念简述及分析框架构建

(一)网络法制新闻

法制新闻一般是指对新近发生的有关立法、执法、司法过程进行报道监督的新闻作品总称,广义上也可看作“对社会生活各方面新近发生的与法制相关的有新闻价值的事实报道”②蓝鸿文:《专业采访报道学》,北京:中国人民大学出版社2003年版,第202页。。西方新闻学界并无“法制新闻”概念,而是具体分为犯罪新闻、警示新闻和法院新闻。我国新闻学界通常视法制新闻为一种报道类别,与政治新闻、经济新闻、体育新闻相对。法制新闻有一般报道和深度报道之分,前者就事件本身进行描述,后者还会对法理、哲理等抽象内容进行解说③张华:《新闻深度报道的现状与前景分析》,《新闻研究导刊》2015年第9期,第91页。。从媒介方式看,有传统纸媒和网络新媒体之分。网络法制新闻报道以其灵活的传播方式、便捷的操作平台、频繁的网民互动,近年来越发引起人们的关注。法制网站提供的基于新闻内容如法律法规、案件调查、民事纠纷的专栏报道,基于阅读点击率与网民反馈情况如评论点赞的热点报道,基于符号类型如文字、图片、视频的多模态报道等,都在不同程度上反映出当代媒体话语的专业性、综合性、互动性特征。

目前我国法制新闻研究人员主要包括各高校法学、新闻学方向的学者以及从事法学与新闻学实务工作的从业人员①王思达:《中国法制新闻的研究现状》,《法制与社会》2014年第35期,第272-274页。,法制新闻被视为拓展了的司法战场,媒体信息公开有利于促进司法公正,但可能影响到司法独立。法制新闻报道具有法宣传的作用,“融法学”“时效度”等问题也得到了关注②徐瑾:《法治新闻报道应注意的问题及对策分析》,《新闻战线》2017年第12期,第76-77页。。法制新闻的语言学研究主要涉及叙事视角下的新闻叙事策略和模式③薛朝凤:《法制新闻话语叙事研究》,上海外国语大学语言研究院博士学位论文,2010年第45页。、批评视角下的法律话语权力意志④陈坚:《法制新闻报道的批评话语分析》,《新闻研究导刊》2017年第21期,第97-98页。、修辞层面上的法制新闻修辞现状⑤冉高苒:《法制新闻中的修辞困境及其化解策略》,《研究生法学》2019年第2期,第17-28页。等。此类研究在话语描写、机制分析、意图解读等方面还较为有限,也缺乏网络法制新闻的针对性研究。

(二)话语的标记性

话语的标记性源于语言学标记理论(Markedness Theory),这一概念最早用于解释音位中的非对称现象,如“浊音-清音”“鼻化-非鼻化”对立项⑥Trubetzkoy H.C.,“OcHOBbI OOHOIOHNN”,M:Aciiekt IIpecc,2-e NeNaHNe,2000,p.80.,后扩展到形态学中的词汇标记区分,如“-ess”阴性标记和“-ed”语法标记⑦Jacobson P.O.O.,“Nebpahhbie Tpynbi Ctpyktype Pycckoro Rnarona”,M:Iporpecc,1985,pp.210-211.。标记形式可分为形式标记、分布标记和语义标记,用以描写对立项的外部特征、分布范围、出现频率、语义属性等⑧J.Lyons,“Semantics”,Cambridge:Cambridge University Press,1977,p.67.。句法学的相关研究主要涉及SVO/OSV句型、主/述位成分等构式现象,理论层面也涉及认知、功能、类型、语用等视角,标记项的认知理据得以阐明、功能意义得到解释,标记模式也由二分、单范畴模式向多分、多范畴模式转变,逐渐形成了一套较为完整的理论体系⑨孟凡胜,滕延江:《标记理论述评》,《外语与外语教学》2005年第8期,第10-12页。。

我国学界的本土化研究包括对有无标记的特征区分⑩李延福:《国外语言学通观》,济南:山东教育出版社1996年版,第737页。、标记程度的强弱描写[11]叶建军:《“标记概念”刍议》,《福建外语》1999年第4期,第15页。等,也有关于标记主位、轭式搭配、词汇范畴、性别歧视、言语行为等在文体学[12]秦秀白:《英语语体和文体要略》,上海:上海外语教育出版社2002年版,第77页。、认知学[13]侯国金:《语用标记价值论的微观探索》,成都:四川大学出版社2005年版,第34页。、跨文化交际[14]吴定芳:《从标记看非言语符号的性别不对称性》,《甘肃社会科学》2008年第2期,第118-120页。、语用学[15]周薇,周民权:《言语行为中的语用标记探究》,《西安外国语大学学报》2014年第4期,第20-23页。视角下的探讨,也不乏在二语教学中的应用研究[16]刘雪琴:《标记理论在英汉对比写作教学中的运用》,《外国语文》2012年第4期,第139-141页。。

然而标记性话语由于缺乏统一的概念及判别标准,近年来不仅在研究数量上有所减少,在研究方法、研究内容方面也略显不足:多为基于偶拾语料的内省式探讨而缺乏一定规模的量化描摹;多囿于对非对称性的现象描写而缺少理论关照下的深度阐释。此外,就新闻标记性话语而言,仅有几篇关于一般新闻中身份标签语的研究,描写不够全面且缺乏合理的分析框架和深入的理论解读。网络法制新闻中的标记性话语几无涉及。

(三)伦理语用学

伦理学视域下的语言研究,考察的是公众如何以公共的视角和批判的眼光来审视自我与他者,由此实现话语的社会共识和道德规范[17]杨礼银,朱松峰:《论哈贝马斯的实践话语理论》,《国外社会科学》2008年第5期,第47-53页。。西方对话伦理学认为,道德规则存在于话语的普遍论证中并对论证过程产生效能,论证的交往合理性预设了道德规范[18]Kart Otto Apel,“The Response of Discourse Ethics to the Moral Challenge of the Human Situation as Such and Especially Today”,Leuven:Peeters Publishers,2001,p.41.;道德系统具有普遍约束力,而道德问题的论证形式便是普遍论证和道德应用的话语形式[19]哈贝马斯:《包容他者》,曹卫东译,上海:上海人民出版社2003年版,第37页。。这种普遍语用学路向的对话伦理学,实际上诠证了事实、价值与规范的三分结构,阐明了话语道德规范的哲学基础。近年来,话语伦理研究开始得到关注,如对特定言语行为的性别伦理阐释[20]F.Chamani,“,“Gender Differences in the Use of Apology Speech Act in Persian”,International Journal of Linguistics,Vol.6,No.6,2014,pp.46-63.。

在我国,陈汝东较早提出了语言伦理观,论证了话语的语言和道德双重属性①陈汝东:《语言伦理学》,北京:北京大学出版社2001年版,第5页。,但这似乎并未引起学界的足够重视,也鲜见话语伦理导向的研究成果。2017年,陈新仁发表了“伦理语用学”学论,指出其作为语用学应用型分支的存在理据和意义,明确了该研究的道义与伦理维度,表现为:特定社会中制约人与人、人与社会、人与自然相处的道德秩序会影响、制约着意义的表达与理解;同时,交际者也会通过特定的话语内容和方式建构、凸显、忽视、挑战、调整道德秩序②陈新仁:《跨学科前沿研究:伦理语用学》,《中国外语》2017年第3期,第9-10页。。

笔者认为,既然道德问题的论证形式是话语的普遍论证形式,那么话语的本质便是道德实践的表述形式和结果,而伦理语用学不仅聚焦关涉道德秩序、道德评价、道德失范的话语表现与建构,也致力于探讨不同伦理类型与话语方式的互动关系。因此,在伦理语用学关照下,我们能够对网络法制新闻中的话语现象如标记性话语予以道德维度的探讨,将话语描写和伦理表征相结合,进而对“语言——伦理”之共生共变的关系做出新的解读。

(四)分析框架

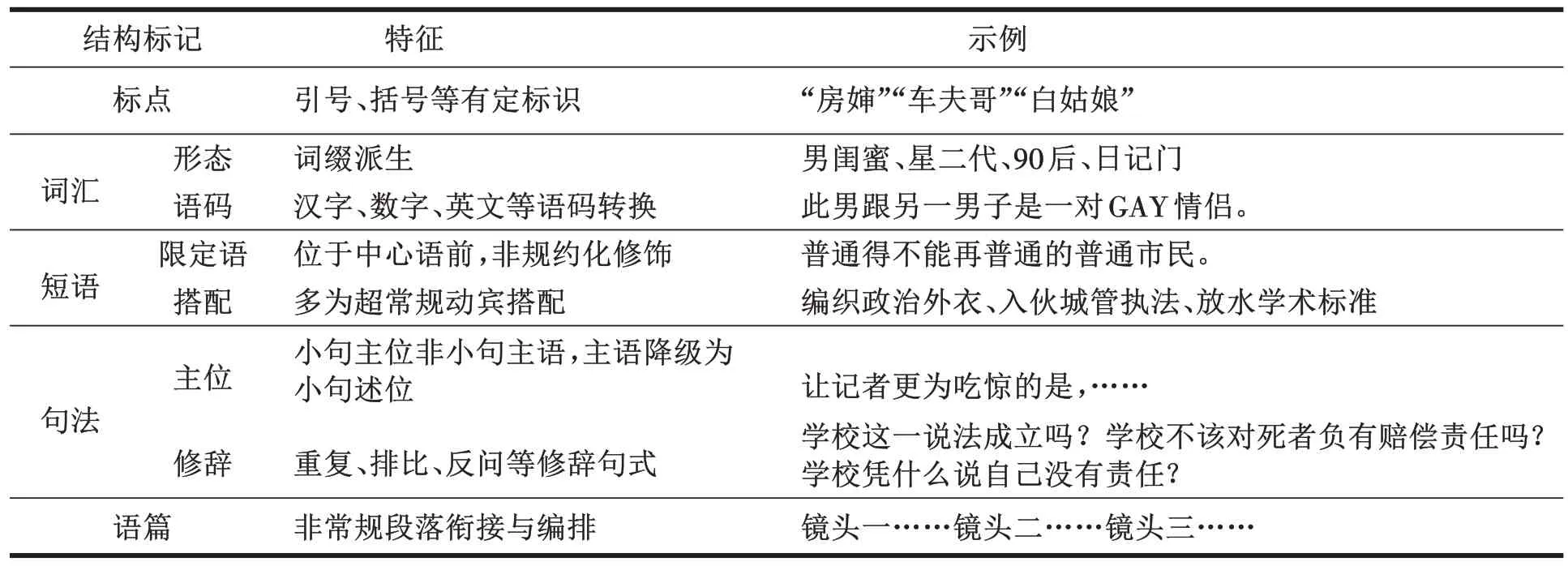

首先,根据标记的多范畴性和结构判定标准③Croft,William,“Typology and Universals”,Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2002,p.95.,结合形式标记的具体呈现如有定标识、语码转换、超常规搭配、词形派生等,设定标记的结构考察维度,见表1:

表1 基于结构的标记性话语分类

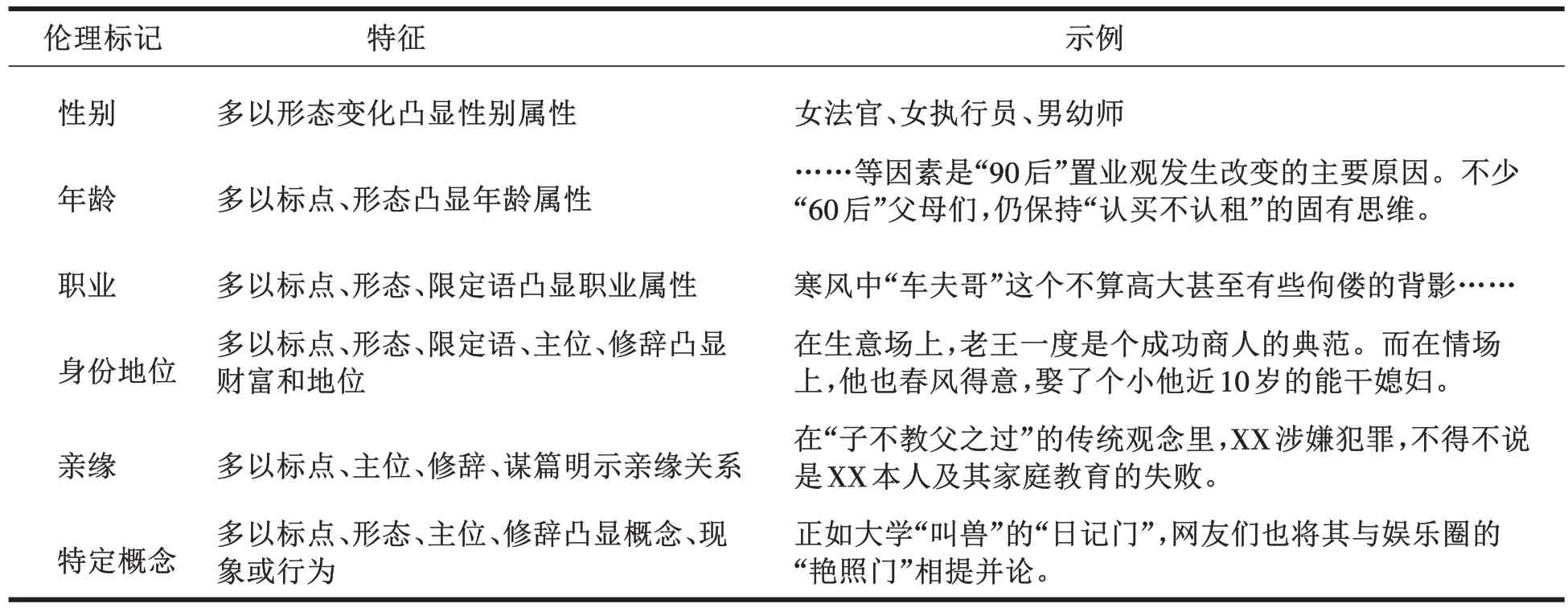

其次,鉴于伦理与话语的互动关系以及话语标记的意义潜势,设定标记的伦理考察维度,作为语料二度标注的依据,见表2:

表2 基于伦理互动的标记性话语分类

从结构标记到伦理标记的递进、从话语表现到伦理表征的深入,有助于揭示:网络法制新闻的话语标记性是否具有普遍性、其伦理表征如何、具有怎样的伦理语用功效。

二、标记性话语的伦理表征

(一)语料选取及话语呈现

虽然法制新闻报道中会穿插视频或照片,亦可视为有标记的非语言模态,但考虑到多模态研究还涉及到图文关系、模态隐喻等,非一文能够尽述,因此本文只聚焦文本的标记性。语料选自“安徽普法网”和“法治安徽网”,分别从2018年6月、9月、12月三个时间段、任一时间节点上从上述网站的“新闻头条”和“要闻速递”版块随机选取新闻报道各5篇,共计30篇、4.73万字的小型语料库,内容涵盖案件调查、民事纠纷、普法宣讲、政务建设、生活生产等。选取此语料,一方面是考虑到研究者便捷取材,更利于观察本地法制新闻特色,另一方面是考虑到作为安徽省教育厅、司法厅和省法律宣传办公室的官方宣传窗口,以及作为《安徽法制报》的官方网站,“安徽普法网”和“法治安徽网”更具有媒体代表性和典型性。此外,其中的“新闻头条”和“要闻速递”排行主要是依据点击率和评论量自动抓取的报道排名,是新闻效果的直接反馈,也更利于考察新闻评价和媒体态度的“真相”。

依据结构型标记分类,以“音句”为切分单位(这是考虑到汉语“义句”的划分在判断上非常主观,难以形成统一的标准),对所有文本进行逐一标注;在此基础上,依据伦理互动型标记分类,对所有标记结构进行二次标注。此次标注过程未剔除标记主位,这是因为尽管标记主位较难孤立地表征伦理,但在话语综合手段的调用下仍然具有伦理关联性,如“在生意场上,……;而在情场上,……”形成了对照式场境,将当事人行为纳入相应场境中,进而形成伦理关照。由此可得标记性话语的具体语用呈现,见表3、表4:

表3 基于结构的标记性话语使用情况

表4 基于伦理互动的标记性话语使用情况

(二)结构标记的话语表征

统计发现,具有标点、词汇、短语、句法、语篇等不同标记类别的文本数量分别为28篇、22篇、30篇、30篇和12篇。除了语篇标记相对较少(40%)外,其余四类标记性话语的文本占有率均超过了70%,其中短语类和句法类标记为100%,平均文本占有率为81%。也就是说,所考察新闻语料中均包含标记性短语和标记性句法,绝大部分语篇也包含标点类和词汇类的标记类别。此外,18篇报道采取的是传统“标题+导语+正文”的编排结构,其余12篇具有字体、字号、标题设置、段落衔接(如视角转换、镜头切换)等非常规信息编排,因而具有凸显的语篇标记性。

本次统计中,全库共计“音句”871句。由表3可知,标记性句式有472句,占到了全库的54%,标记性句式单篇占比超过50%的新闻文本有20余篇,其中最高占比为85%。而句法标记在结构型标记中的总体占比也为最高,为32%,这与其文本分布情况相符。首先,有标记主位是最突出的一类,共381处,占比26%,除用于语篇衔接和连贯的信息前置外,更多表现为功能类型的焦点信息的前置;修辞句式的使用相对偏少,仅为6%,但所用之句表达出较强的话语情态。其次为标点类标记性话语,共469处,总体占比31%,与其文本分布情况也相符。再次为短语类标记性话语,其中又以限定语的使用数量居多,占比22%,超常规搭配虽然具有明显的陌生化效应和强烈的语用效果,但总体分布偏少,仅有23处,占比1%。词汇标记语中,形态变化显得更为通用,占比8%,体现出词缀模因的强大复制力和传播力,而语码转换标记则相对较少,文本中14处主要为汉字和数字、汉字和流行英文单词(或缩写)的转换。最后,语篇标记占结构型标记总量的5%,这与其相对较低的40%文本占有率相一致。

(三)伦理互动的话语表征

一种伦理关系可能表征为一个或多个结构型标记,一种结构型标记也可能同时体现一种或多种伦理关系,因此,两者并非一一对应的关系,但能够较好体现话语和伦理互动的内在逻辑。表4显示,身份地位类标记最多,占比31%,略高于职业类标记。两类话语的呈现手段丰富,通常有两种及两种以上的结构标记,如(见例句中的下划线部分)以下:

①被曝拥24套房“房婶”属合法致富。

②“土豪”包养小24岁小三,签3 000万协议。

③XX最终“浮出水面”,“赤裸裸”地站在世人面前。

④女公务员的一句话泄露天机……,他们才有大闹派出所的“底气”和“豪气”。

以上例句通过语符、词形、隐喻等标记手段,将身份、财富、名望、权势、职业信息明示化,融态度于新闻叙述中,述中有评。

性别、年龄和特定概念类标记数量相当,分别占比12%、11%、12%。其中,性别标记有常用派生词缀“男”“女”,也有隐喻标记如“警花”。年龄标记以形态变化为主,如“~后”“老~”,具有明显的代际性特征。特定概念主要借助词缀派生(如例⑤)来获得模因化的认知效果,或借助标点(如例⑥)来凸显特殊语义,有时呈行话倾向(如例⑦)。此外,也有借助超常规搭配和修辞句式来描述特定现象,如“律师入伙城管执法”“学术标准不容掺水”“谁为女博士生育问题埋单?”,其表述方式令人耳目一新。

⑤大学“叫兽”的“日记门”,网友们也将其与娱乐圈的“艳照门”相提并论。

⑥专案组在院子外围角落里发现一件破旧雨衣,里边两大包“白姑娘”。

⑦医药代表“统方”的目的是什么呢?

亲缘类标记主要表现为句法手段(如例⑧),但总体数量最少,集中于刑事案件报道。

⑧刘慧是张斌的继女,张阳是张斌的儿子,张蕾是张文武的女儿,张斌是张文武的堂弟。

(四)标记性与法制新闻类别

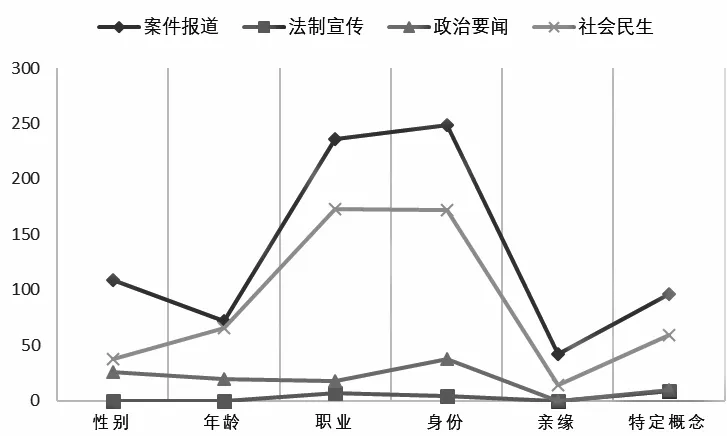

笔者还发现标记性话语的使用似乎与新闻类别相关,如立法新闻报道中规中矩,较少使用结构型标记话语,且话语的伦理互动性不够明显,而庭审及案件现场报道则大量出现性别、身份、职业等伦理标记,话语表现手段也更多样化。因此,笔者参考“网站”栏目设定和学界惯例,将语料中新闻类别做如下划分:案件报道、法制宣传、政治要闻、社会民生,并就伦理型标记话语的使用情况做进一步统计,结果如图1:

图1 标记性话语在法制新闻中的分布情况

图1更直观地展现了各个标记性话语在不同伦理维度上的差异,即:身份和职业类标记总数最多,且在四大类型新闻报道中均为最多,性别、年龄和特定概念类次之,亲缘类最少。这呼应了前述统计结果,同时也展现了不同标记性话语在不同法制新闻中的使用趋向:法制宣传中尚未发现性别、年龄、亲缘类标记,政治要闻中尚未发现亲缘类标记,其余新闻类别均不同程度地反映出伦理表征:案件报道囊括了绝对数量的标记性话语,伦理凸显度最高,尤其在身份和职业类标记手段的运用上处于跨度区间的最高值,展现出明显的话语与伦理内在互动的优势。其次为社会民生类,同样具有身份和职业伦理标记的凸显性。这两类报道在年龄标记的使用数量和方式上也非常接近。政治要闻中的各类型伦理标记使用相对较少但分布较为平均,显示出政治类新闻报道的伦理关联性相对较弱。法制宣传类新闻文本尽管也包含职业、身份和特定概念的伦理表征,但话语呈现较弱,这可能与其法规制、法教化、法普及的报道需求有关。

从结构维度上看,所有新闻类别均不同程度地彰显了话语的结构标记性,而结构标记性很大程度上契合了话语伦理关联的需求,这也反映出当下网络媒体话语的常态。

三、标记性话语的伦理语用识解

(一)标记性话语的普遍性

从标记性话语的结构表征看,法制新闻中各类型结构标记的文本占有率均偏高,其中最高为100%,最低为40%,有四种类型均超过了70%,平均文本占有率为81%。各类型结构标记有其对应的话语呈现特征,尽管它们在结构标记的总量分布上有所差异,但都基本符合各类别结构标记的文本占有率情况,且很大程度上展示出新闻文本中有标记话语的普遍性。

从标记性话语的伦理表征看,法制新闻中的伦理互动功能非常活跃。所有被考察语篇中均包含了不同数量、不同表现方式的标记性话语,它们在财富、地位、职业、性别、年龄等不同维度上显示出话语与伦理的内在关联,从而在新闻叙事中构建起秩序纲领和生活图景。报道者态度隐含其中,新闻传播意图得以实现,这也体现了网络法制新闻文本标记性的伦理表征共性。

从标记性与新闻类别的关系上看,除了法制宣传和政治要闻在亲缘、年龄和性别上有相对较弱的伦理表征性之外,其他新闻类别中均包含考察框架内的所有伦理标记和结构标记。其中案件新闻的伦理表征最为活跃,民生类次之,很好体现了人际伦理和社会伦理的方方面面。而法制宣传和政治要闻的话语呈现同样也传达出国家法治和政府管理对于社会道德诉求的关心、关注和关照,整体上与两个考察维度下的标记属性保持了一致。

标记性话语在网络法制新闻文本中的普遍使用,侧面印证了西方哲学关于“道德的论证形式即道德应用的话语形式”这一思想,其现象背后是一整套社会伦理的机制运作,为媒体话语的产出与识解提供了社会动因和语用理据。

(二)结构型标记与道德评述

以比率最高的有标记主位的使用情况来看,焦点信息主要为:新闻依据或来源,如“经查证呈报后”;行事地点或目的,如“为了沟通警民关系”;时际特征,如“从‘人民卫士’到‘长得真帅’,时代变了,不变的是人们对警察这个职业的要求”;各方视角,如“在报案人眼里”;性质认定,如“对这种损害公民个人权益的行为”。除了强调新闻真实性和客观性之外,也实现了话语或积极或消极的道德评述的目的。

修辞句式通过插入语、排比、诘问等,如“他,临汾志愿者联合会核心发起人之一,就是呼号为‘车夫哥’的贾凌义”“最终目标就是让我们老百姓少吃冤枉药,少花冤枉钱,少开冤枉刀”“学校这一说法成立吗?学校就不该对死者负有赔偿责任吗?学校凭什么说自己没有责任”,大大增强了赞誉或批评语力。

标点、限定语和词形标记凸显了特定现象和道德认知,如对“90后”群体共性与个性反差的写照,对“星二代”言行不一、德不配位的反思,对公职人员“戴表门”“艳照门”官德崩塌的担忧,对“女博士”“男闺蜜”“社会朋友”人际伦理的拷问。

语篇标记用外显的表现手段如分镜头、变焦距、给特写等,将各方观点和媒体评价融入其中,向读者呈现出全息的视角和理性的解读空间。

语码标记具有突出的评价功能。在《女生被男闺蜜抢男友,俩人当街厮打》和《土豪包养小24岁小三,签3 000万协议》两则报道中,“GAY”“小24岁”“3 000万”等字眼多次使用,强化着大众对同性关系、婚外恋情、钱色交易的负面认知。

超常规搭配的陌生化效应能够激发读者对国家管理、政府职能、职业素养的深度解析,增强道德语力。如:“编织政治外衣”揭露了公职人员与黑恶势力相互勾结的不法行径;“入伙城管执法”说明了律师介入对于提高执法公信力的作用;“拓宽反腐渠道”反映了政府保障群众监督权的有效举措;“学术水准不容掺水”表达了女博士在教育追求与生育本能之间的窘境。

(三)伦理型标记与情理蕴含

身份标记出现在所有文本中,这说明身份的普适性与新闻类别无关,任何新闻报道都当“以人为本”。“人”既是行为主体,也是评判主体,还是评判对象,都可能在履行权责的同时接受他者裁量。在例①②③中,财富获得、钱色交易、名人效应等现象影射的财富观、爱情观、名誉观,也反映出个人认同与社会认同之间的矛盾角力。身份标记有时具有群体属性,触发生产关系和社会权势的伦理效应。在一则房产营销报道中,频繁出现结构标记如“开发商‘狮子大开口’”、“购房者成了‘唐僧肉’”,令人不禁感叹:一边是开发商不法运作下的暴利牟取,一边是老百姓经济重荷下的苦不堪言。这种不断升级的社会化客观存在往往引发社会对弱者更多的关怀。

职业标记是仅次于权势和财富的个体衡量标准,蕴含着职业道德、职业态度、职业精神的诉求。如例④中“底气”和“豪气”强调了当事人违反职业操守、罔顾公共利益的不良行为,与后文“是党性的滑坡、是官德的倒退”之呼应形成强烈的话语反讽。

性别标记反映出性别因素在道德发展与规范养成之间的内在关联。有时难免带有传统偏见,如对“女司机”驾驶技能的不满、对“女强人”职场做派的不屑、对“高知女”情商低下的不解。当然,也不乏基于新时代性别思维嬗变的正能量传播,如《无论审判或执行,她们都是“女汉子”》《男幼师:稀缺的“半边天”》。

年龄标记如“……是90后置业观发生改变的主要原因,不少60后父母们依然保持‘认买不认租’的固有思维”,表明代际差异性,但代际差异也可能诱发深层社会矛盾,有时呈消极语义蕴,如“这群高学历的90后,打造了一个可以随时在后台修改数据的虚假投资平台”,新生代被冠以离经叛道的问题标签。

特定概念中的形态标记通常具有规约化人际意义,如“~门”“潜~”代表着贪污腐败和桃色事件,“~奴”暗示着购房、购车等新型消费理念。有些则因行话色彩而更具语境性,如例⑦中以“统方”代“处方统计业务”的特殊语境,引起人们对医药勾结、医患纠纷乃至整个医疗体系现状的担忧。

亲缘标记相对最少,这可能是因为亲缘伦理更加隐私和小众。主要分布于案件新闻,如例⑧通过详述当事人亲缘关系,突出了凶手残害至亲的暴虐本性,令人唏嘘。而在例③名人案件报道中,法律、家庭、社会的交织陈述也渗透着“法”与“情”的博弈。

(四)标记性话语的伦理功用

尽管新闻类别因素或多或少影响着伦理表征的凸显度,但从新闻态度和评价意图来看,法制新闻的标记性不仅具有普遍性,而且具有深层的伦理关联,至少具备以下伦理功用:

首先,构建道德秩序、触发道德认知。标记性符号能够参与“常识、常理、常情”的道德框架构建,将道德理想、社会正义、公序良法纳入道德秩序体系,描绘出社会公德、职场道德、官员官德等一系列社会秩序图景,触发民众道德认知。虽然部分结构标记具有法的规制作用(如《“大美如园”楼盘无证预售》中对法条的直接援引),但正如德国法学家耶律内克所说,“法律是最低限度的道德”,法的规制亦可视为道德综观的一部分。案件新闻的高伦理凸显度也正源于其对法律禁止和道德约束的双重阐述。

其次,厘清伦理关系、规范人际互动。人际伦理表征出现在除法制宣传以外的所有新闻类别中,关涉到地位、职业、性别、年龄等不同层面的潜在人际调节原则。这些原则规范着主体行为,以促进个体与社会的动态平衡。

再者,实施道德评价、引导舆情走向。标记性话语的道德语词直接或间接地传递着道德评判和价值导向。话语手段既有明示的评价性词汇、短语,也有隐含的句法、修辞,还有特殊谋篇安排,共同打造出新闻态度,引发共鸣、引导舆情。

此外,辅以情理监督、助力法治正义。我国全面推进依法治国不仅体现在程序正义上,还体现在实体正义中。而实体正义的人文环境离不开法治话语体系的建设,包含立法话语建设、司法话语建设、新闻话语建设等。标记性话语具有凸显的语用效果,其道德语力在彰显“法治第一、礼法衡平”方面有着积极的作用。

需要指出的是,年龄、性别、职业标记的频繁使用,可能带来群体印象刻板化、职业形象妖魔化、舆情导向偏激化等消极意义潜势,还可能引发对当事人不必要的隐私曝光,影响司法公正。有些标记手段只是一味迎合猎奇心理或流行取向,只关注眼球效应和市场效应,缺乏基本的语言养分,不利于媒体职业素质发展。这种因“过度标记”引发的伦理失范,也应当引起媒体重视。

四、结语

法制新闻除了具有法学和新闻学的研究价值外,还可以在伦理语用学视域下获得新的识解:标记性话语在网络法制新闻中具有普遍性,话语呈现可以从结构和伦理互动两个维度上进行考察。结构型标记话语中,句法和标点类频次最高,其次为短语和词汇类,语篇类相对较低;伦理型标记话语中,身份和职业类数量最多,其次为性别、年龄和特定概念类,亲缘类相对最少。标记性话语的背后反映了伦理框架下的道德认知与情感评价,发挥着构建道德秩序、规范人际伦理、引导大众舆情、促进法治正义、共筑社会责任的功用。因此,作为道德实践的话语形式和结果,标记性现象理应引起我们的关注。然而,过度标记可能引起伦理失范,因此要合理合情地运用标记,以避免传媒审判,维护网络和谐。

本研究旨在为网络法制新闻的话语研究提供一个新的视角和路径,力求从文本呈现的微观层面为话语伦理的宏观解读提供质性的分析理据。不足在于:首先,标记性的分类尚存范畴模糊性(如身份与职业的交叠),难以规避主观性;其次,样本总量偏少,未来还可在更大规模的语料基础上,对话语呈现及伦理表征进行更科学细致的研究。